ぷかぷか日記

タカサキ日記

自主上映の勧めーみんなで前に進む手がかりが

映画のダイジェスト版をYouTubeにアップしたときの説明にこんなことを書いています。 ●●● 「ぷかぷか」は横浜市緑区霧ヶ丘にあるパン屋。知的障がいのある人たちがたくさん働いています。 今回その街のパン屋が、障がいのある人たちと地域の人たちが一緒になって芝居を作ってみよう、というとんでもない企画を出しました。月一回集まって、6ヶ月にわたり、みんなで芝居作りをしようというわけです。最後にはみどりアートパークのホールの舞台で発表する、というほとんど大冒険に近い企画です。 この動画はそのとんでもない企画、大冒険を記録した映画のダイジェスト版です。障がいのある人たちと地域の人たちがいっしょになって、ものすごく楽しい場を作り上げています。そして何よりも最後にすばらしい作品を舞台にあげています。 「ぷかぷか」は「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」というメッセージを発信し続けています。そのメッセージを具体的な形にしたものがこの舞台です。 この記録映画を見ていると、もう彼らのことを「障害者」などと呼べない気がしています。今、この時代をいっしょに生きる仲間としての呼び方を考えなければいけないなと思っています。 この映画を見て「ああ、おもしろかった」で終わったのでは、あまりにもったいない映画だと思っています。この映画には、障がいのある人もない人も、お互いが気持ちよく生きていける社会を作っていく手がかりがいっぱいつまっているような気がしています。この映画を見た人が,できれば新しい一歩を踏み出せるような、そんな仕掛けを作りたいと思っています。名付けて《映画『ぷかぷか』鑑賞ワークショップ》。 映画は大概ひとりで見るのですが、それを何人かの人たちで見て、見終わったあと話し合いをしてはどうかと思うのです。できれば、今回のとんでもない企画を出した高崎とその記録映画を作った宮沢さんを呼んでいただいて、映画では表現しきれなかった部分の話を聞いていただき、それを踏まえた上で、みんなで更に前に進むような話し合いができれば、と思っています。 映画を見っぱなしにせず、そこで見えてきたことを手がかりに、更に前に進もうという企画です。明日へ希望が持てるような話し合いができれば、と思っています。 ●●● 上映会用のメディアはブルーレイディスクです。「表現の市場」での本番舞台と、そこに至るまでのメイキング映像、合わせて2時間11分です。費用は映画上映と宮沢さんと高崎のトークショーを合わせて6万円です。 上映会の準備の中で、たくさんの人たちと新しい出会いがあります。これが自主上映のおもしろいところです。上映の準備をするとき、実行委員会はできるだけいろんな人に声をかけ(Facebook、ツイッターなどを駆使して)、新しい仲間と始めた方がおもしろいです。 どうしてこの映画を上映するのか、何を伝えたいのか、伝えた上で何を実現したいのか、といったことをみんなで話し合います。この話し合いがとても大事です。一人で映画を見たときよりも、はるかにお互いが深まります。これが自主上映ワークショップのおもしろいところです。新しい発見があります。世界の広がりがあります。何よりもみんなで前に進む手がかりがつかめます。 「あっ、おもしろそう!やるやる」と思った方は連絡ください。まず動き始めること、これが大事です。 問い合わせは NPO法人ぷかぷか 045-453-8511 高崎 pukapuka@ked.biglobe.ne.jp 「ぷかぷか」のホームページと「みんなでワークショップ」のページは ぷかぷかパンの店『カフェベーカリーぷかぷか』pukapuka-pan.xsrv.jp みんなでワークショップ - ぷかぷかパンの店『カフェベーカリーぷかぷか』pukapuka-pan.xsrv.jp 11月22日(日) たまプラーザで自主上映会があります。 来年1月7日(木)には、みどりアートパークでアンコール上映会があります。 来年3月後半の連休には長野で連続上映会を企画中です。

映画『ぷかぷか』自主上映

昨年、ぷかぷかのメンバーさん達と地域の人たちでやった演劇ワークショップの記録映画『ぷかぷか』の自主上映のお知らせです。11月22日(日) たまプラーザ地域ケアプラザです。 5月21日にみどりアートパークで上映会をやったときに集まった感想です。 <a href="http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2015/05/24/020839" data-mce-href="http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2015/05/24/020839">うれしい感想がいっぱい - ぷかぷか日記</a>pukapuka-pan.hatenablog.com あなたの街でぜひ自主上映をやってみて下さい。上映会用の映像はブルーレイディスクで提供します。時間は「表現の市場」(発表会)の映像と、その舞台ができあがるまでの過程を追ったメイキング映像を合わせて2時間11分。料金は映画監督の宮沢あけみさんとぷかぷか代表の高崎のトークショー込みで6万円です。トークショーでは、ぷかぷかがどうしてこんなことを始めたのか、とか、この映像が社会の中でどういう意味を持つのか、あるいは障害を持つ人といっしょに生きるってどういうことなのか、といったお話をします。 上映についての問い合わせはpukapuka@ked.biglobe.ne.jp もしくは045-453-8511 高崎までお願いします。 来年1月7日(木)にはみどりアートパークでアンコール上映会をやります。5月21日にご覧になった方はぜひお友達に宣伝して下さい。 第二期みんなでワークショップで作る舞台の発表会は2月14日(日)みどりアートパークホールでおこないます。

みんなの感想

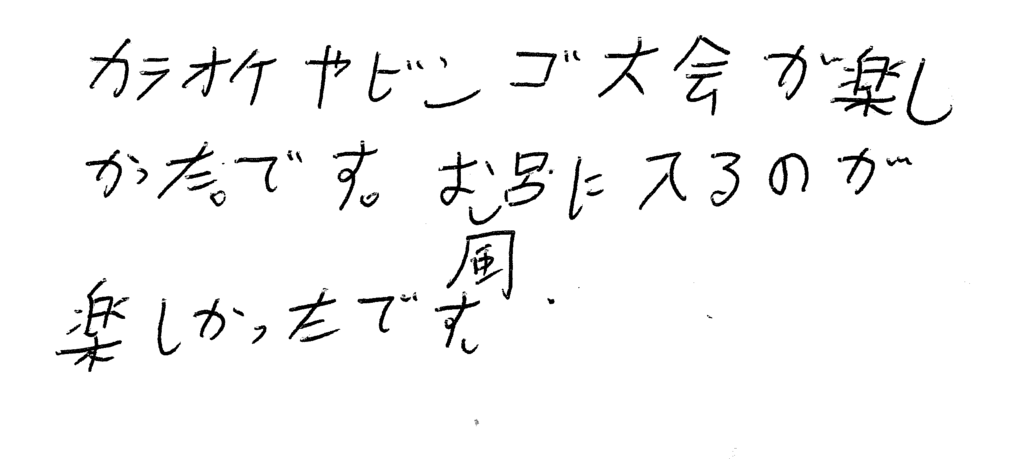

利用者さんたちに旅行の感想を書いてもらいました。みんなすごく楽しかったんだなぁって思いました。「ぜんぶがたのしかったです」と書いている人もいて、うれしいですね。原文をそのまま載せます。

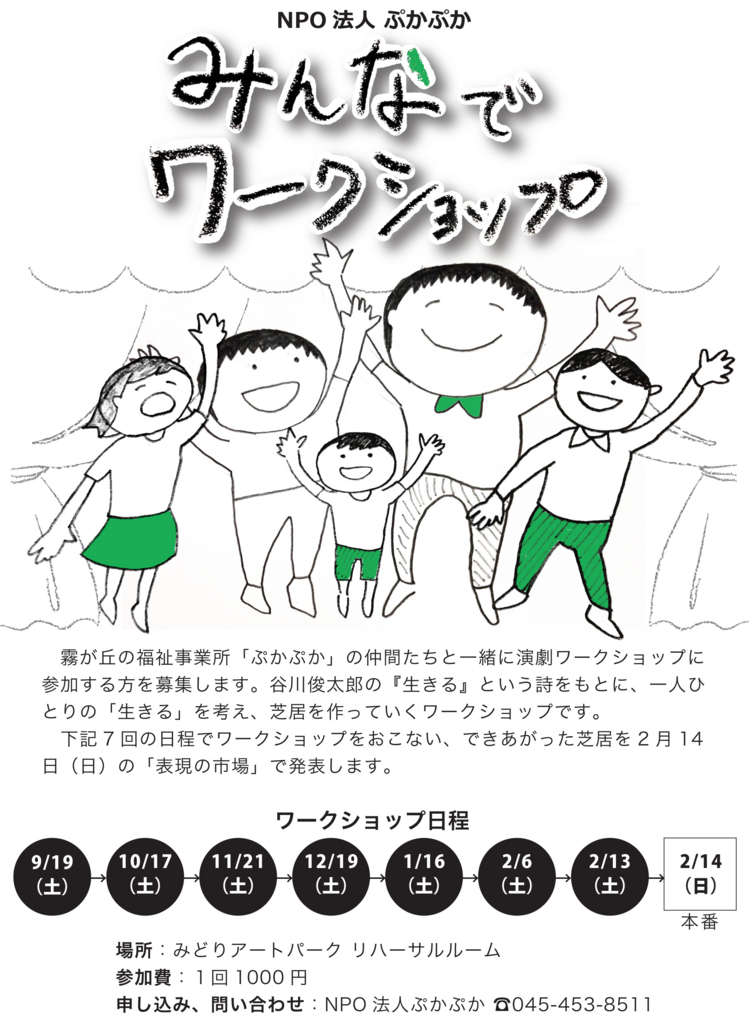

第二期みんなでワークショップ参加者募集

9月19日(土)から始まる「第二期みんなでワークショップ」の参加者募集のチラシができました。デザインは「アート屋わんど」のKONさんです。 ワークショップの時間は朝9時15分から、夕方の4時頃までです。日によっては5時頃までやるときもあります。 昨年のワークショップの記録映画を見た方で 第1期ワークショップの映画を拝見して、ぷかぷかさんの大ファンになりました。 その時の感想にもかかせていただいたのですが、まーさんが舞台にチャレンジするシーンに心が震えました。演技することは苦手なのですが、自分もまーさんみたいに 勇気を出して一歩踏み出すことで、新たな世界や感動を味わってみたいと思ってワークショップの参加を決めました。 とメールを送ってくれた方がいました。 ワークショップは新しい世界へ踏み出す一歩になります。ぜひチャレンジしてみてください。 すでにかなりの方が申し込みされていますので、あと10名ほど募集します。 参加を希望される方はメールでも申し込みができます。pukapuka@ked.biglobe.ne.jp 第2期ワークショップやります。 - ぷかぷか日記pukapuka-pan.hatenablog.com

ぷかぷか旅行に行ってきました。

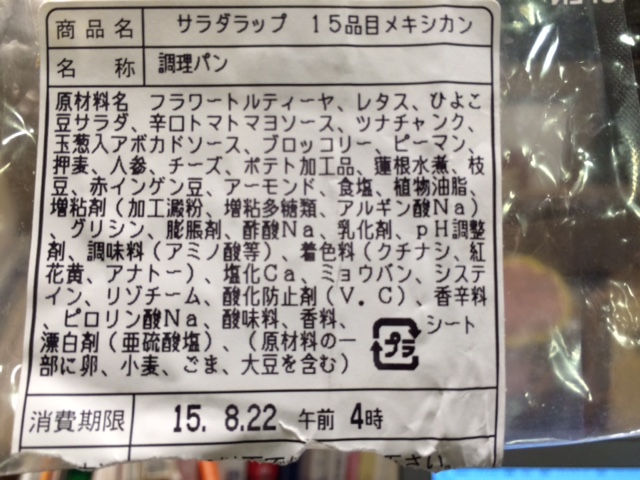

8月29日(土)、30日(日)、第4回ぷかぷか旅行に行きました。昨年までは旅行代理店が立てた企画に乗っかるだけの観光旅行でしたが、なんかつまらないので、もっとおもしろいことを自分たちで企画していこう、ということになりました。 私としてはキャンプがおもしろいんじゃないかと思ったのですが、総勢45名ほどのキャンプというと、それはそれでかなり大変なことになり、キャンプは見送り。自分たちで企画する、いろいろ体験できる、旅行に行く楽しみが味わえる、の三つを合わせ、河口湖方面でバーベキューをし、温泉ホテルに泊まり、牧場でアイスクリーム作りをしに行くことになりました。 バーベキューも45名分の材料、炭などを全部持って行くことになり、前日、パン屋の厨房が荷物でいっぱいになるほどでした。買い出しもみんなでやりました。こういう事前の準備も旅行の楽しみの一つです。わくわくしながら準備を進める日々が仕事の合間にあるということ。それがすごくいいなと思います。 まーさんはまた落ち込む日々が続いていて、旅行には行きません、ぷかぷかにも行きません、としばらく休んでいたのですが、ひょっこり顔を出したときに、いろいろ話をし、仕事を続けることになり、旅行の実行委員会もやることになり、まーさん復活の大きな手がかりになりました。 まーさんだけでなく、ぷかぷかのメンバーさん全員にとって、旅行は1年間の最大の楽しみになっているようです。 バスの中はいつものようにカラオケ大会。かなり前からみなさん何を歌うかいろいろ考えていたようです。これも旅行の楽しみの一つ。 歌を聴いていると、ふだんは見せないそれぞれの姿が見えてきます。そうか、こんなことを考えてるんだ、とメンバーさんとの新しい出会いにもなります。みんなの人生が少しまた見えてくるというか…。タカノブさんは「男酒」なんて歌を歌っていましたが、ふだんのおつきあいからは、こんな世界は絶対に見えません。そういう世界との接点はどこにあったのかなぁ、なんて考えるのが楽しいですね。 河口湖畔のバーベキュー場に着き、みんなで準備に取りかかります。大量の野菜を切り、大量の炭に火をつけます。 みんなが調理している側で、まーさんは昔の彼女となんだかすごく楽しそうでした。 かわいいモグラ発見! さて、いただきまーす 食後に「だるまさん転んだ!」 ぷかぷか旅行は子どもの参加自由です。子どもたちに親がどんな仕事をしているか知って欲しい、と思っているからです。こうやっていろんなチャンネルからぷかぷかでやっていること、ぷかぷかが作り上げてきたことを次の世代へ引きついて行きたいと思っています。 サッカーのボールを蹴る人たちもいました。 ホテルについて温泉に入り、豪華な夕食です。 恒例のビンゴゲームをやりました。 何が入ってるんだろう。 ようやくビンゴ! こんなのもらっちゃった! ねぇ、ちょっとこれ交換してくれない? 当たった賞品がうれしくてこんなことをやる人も。 カラオケ大会もありました 部屋ではトランプゲーム なんだか修学旅行の旅館のような部屋です。 朝ご飯 出発前のロビー。朝から雨で気が重い出発です。 まかいの牧場は動物たちとふれあえる場所があちこちにあって、なかなかいいところでした。 雨に煙るこんな風景もいいものでした。 いよいよアイスクリーム作り。お姉さんの説明を熱心に聞き、セノーさんは質問したりしていました。 容器に氷を入れます。 塩を入れます。 氷と塩を入れた容器にアイスクリームの元(牛乳、生クリーム、練乳)を入れ、回りに布を巻きます。 その容器を転がします。 転がすこと15分。ようやくアイスクリームのできあがり。 こうやって今年も楽しいぷかぷか旅行が終わりました。

あ、ぷかぷかさんがいる!

パン教室やぷかぷかのお店によく来ているさらちゃんが、田舎に里帰りした際、家の近くの地区センターでお祭りがあり、障がいのある人たちがお店を出していたそうです。それを見たさらちゃんが 「あ、ぷかぷかさんがいる!」 って言ったとお母さんがとても喜んでいました。 さらちゃんは4歳。障がい者という言葉も多分まだ知らないのだろうと思います。ただ障がいのある人たちの雰囲気というか感じは「ぷかぷか」とのおつきあいの中で、なんとなくあったようで、似たような雰囲気を持った人たちのお店を見て 「あ、ぷかぷかさんがいる」 って言ったのだと思います。 映画『ぷかぷか』を作った宮沢さんは、「障害者」といういい方はおかしいので「ぷかぷかさん」って呼んだらどうかって、提案しています。手話で「ぷかぷか」っていう映像作品も作りました。 www.youtube.com さらちゃんはでも、多分宮沢さんの提案は知りません。お母さんも私も教えていません。ただ自然に 「あ、ぷかぷかさんがいる」 って言ったんだと思います。いつも親しんでいる人たちに似た人たちがいて、なんとなく親しみを感じ、なんとかその気持ちを表現しようとして口に出たのがこの言葉だったのだと思います。 なんかすごくいいなと思いました。誰からいわれたのでもなく、自然に口に出た「ぷかぷかさん」という親しみを込めたやさしい言葉。おそらく日本で初めて障がいのある人たちのことを親しみを込めて「ぷかぷかさん」て言ってくれたさらちゃんに拍手!です。 以前「ぷかぷか日記」の中で 「この子どもたちにこそ、未来を託したいと思うのです。」 と書いています。 <a href="http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2014/09/21/150218" data-mce-href="http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2014/09/21/150218">未来を担う子どもたちに - ぷかぷか日記</a>pukapuka-pan.hatenablog.com 別の日記では 「こんなにたくさん子どもたちが集まって、パン教室はパンといっしょに希望のある未来を作っているんだと思います。」 と書いています。 パン教室はパンといっしょに希望のある未来を - ぷかぷか日記pukapuka-pan.hatenablog.com さらちゃんのような子どもこそ、未来を担う子どもたちであり、希望のある未来を作ってくれるんだと思いました。 ★「障害者」という言葉では「親しみ」は込められません。さらちゃんが見た光景を 「あ、障害者がいる」とは普通言いません。相手に対してこの言葉はやっぱり失礼だと思います。それを思うと、さらちゃんが言った「あ、ぷかぷかさんがいる!」っていう言葉は、この時代の中で本当に光っているように思います。

親子二人で「自営業」

障がいのある子どものいるお母さんたちが見学に来ました。「ぷかぷか」のことをいろいろお話ししたのですが、やはり子どもが社会人になったとき、どういったところで働くのか、といったことが一番心配なようでした。 あちこち見学に行って、子どもの働く場所を捜す、というのが一般的ですが、そうじゃない方もいます。 以前、決められたレールの上を行くだけの安全な人生なんてつまらないじゃないですか、と重度の障がいを持った子どもと「自営業」をやるんだ、と言っていた元気なお母さんがいました。 それじゃあ、人生つまらないじゃないですか - ぷかぷか日記pukapuka-pan.hatenablog.com 子どもの働く場所を作るというと、なんだか大変そうですが、こうやって親子二人での「自営業」なら、なんとかなりそうな気がします。 料理が好きなお母さん、あるいはお父さんなら、子どもと一緒に働く小さなお弁当屋ができます。 素材に気を使った安心して食べられるおいしいお弁当なら、この時代、必ず売れます。障がいのある子どもの存在感をうまく生かせば、ほかの弁当屋では絶対にまねできない付加価値がつきます。商売をする上で、この、ほかにはない付加価値はとても重要です。 二人分の給料を稼ぎ出すだけなら、背伸びして売り上げを伸ばすこともないし、家にある調理道具で十分やっていけます。弁当の受け渡し口を作るだけなら、設備投資もそれほどかかりません。 Facebookなら宣伝にお金はかかりません。毎朝弁当の写真を撮って、説明を加えてアップするだけ。こつこつ毎日やっていれば、自然にファンはつきます。 「子どもと一緒に・弁当屋日記」をブログに書きましょう。子どもの将来に漠然と不安を抱いているお母さんやお父さんに、こんな道もあるんだよ、っていうメッセージになります。 いや、なによりも二人の人生を、二人で切り拓いていく、というところがなんともわくわくします。人生すっごく楽しくなること間違いなしです。 実現可能な小さな夢を持ちたいものです。

生きているものたちの笑う声/話すことば

朝の会で旅行の時に歌う「森は生きている」の練習をしました。しみじみいい歌だなと思います。 ♩ 森は生きている/風だって雲だって/小川のせせらぎだって/生きている 森は生きている/ 氷に閉ざされた/まつゆきそうだって/生きている 森と空を/ 私は見た/ 生きているものたちの笑う声/話すことば 燃えている火よ/あふれる力よ/森は生きている/森は生きている この歌はオペラ『森は生きている』で歌われているものです。このオペラを昨年ワークショップで取り上げてみようと思ったのは、歌がすばらしいのと、生きているものへの姿勢に共感したからです。これを通して「ぷかぷか」の命への姿勢を伝えたいと思ったからです。 生きているものたちの笑う声/話すことば この歌を初めて聞いたとき、まわりにいる子どもたちの笑う声、話す言葉と重なって、なんだか涙が出そうになりました。 そういう気持ちがぷかぷかのメッセージを生みました。右側の部分です。 健康な命を未来に引き継いでいきたい。 子どもたちの笑う声、話すことばがいつまでも元気に響いていて欲しい。 ただただそれを願っています。

眞由美さんとこんなおつきあいしてたよ

毎日のように家族でぷかぷかに来てくれる方から、「眞由美さんとこんなおつきあいしてたよ」っていううれしいメールが来ました。 ●●● 眞由美さんのあまりにも突然の訃報に、ただただ信じられずにいます。 昨年12月の「クリスマスツリーを作ろう」ワークショップ参加をきっかけに 眞由美さんと急接近しました。 森に向かう道のりで、何処に住んでいて何時に出勤して等、普段の生活を話してくれて、メンバーさん達の日常を初めて知った瞬間でした。 それ以来、ぷかぷか三軒長屋で私達家族に会うと必ずといっていい程、声をかけてくれて、バスの中で偶然会うと挨拶するようになりました。 「このまえ、バスでパパに会ったよ」なんて、私に言ってきてくれることも。 でも、眞由美さんから娘達にアタックしてくれるものの、なかなか自分の殻をやぶれない娘たちとは、まだ眞由美さんと距離があるなと思っていた今年の6月頃だったか、貴代子が「まゆみさん、まゆみさん」と初めてメンバーさんの名前を口にするようになりました。凄く嬉しかった〜。 そして、ワークショップでは絵を書いてる眞由美さんに話しかけ、一枚の壁が取り払われたようで、すごく私自身喜んだことを覚えています。 「これから、もっともっと近づいていけるといいな」と思っていました。 出しゃばりだとは思ったのですが、写真を撮った当初から「いい笑顔だな」と思っていた眞由美さんの写真があるので高崎さんに送ります。実は貴代子が撮ったものなんです。貴代子のカメラだったからこんないい笑顔してくれたのかな。なんて勝手思ってます。 絵を描いている眞由美さんと貴代子が会話している動画もあって後日お渡しします。 眞由美さんと自然に会話ができていて、私達の大好きな動画で、高崎さんにもみてもらいたいと思ってます。 いつもみたいに「今日もメロンパン食べてるの!」「ごまっこパン全部食べたの!凄いね〜」とか言いながら、旅立った天国からも、笑いながら私達家族の事を眺めてくれていたら嬉しいなと思うばかりです。 ●●● こんな関係を自分でしっかり作っていた眞由美さんてすごい人だったんだなぁとあらためて思いました。写真は眞由美さんと貴代ちゃんの関係がとてもよく見えます。私にはこんな表情の眞由美さんは一枚も撮れませんでした。 眞由美さん、見てくれてますか? この写真、貴代ちゃんが撮ってくれたんですよ。まゆみさんの貴代ちゃんに向かうやさしい思いがそのまま出ていますね。

社会に目を向ける企業

城南信用金庫の元理事長が理事長を辞めるとき、こんなことを言ってます。 《 企業の目的は、利益の拡大ではなく社会貢献です。会社の憲法である定款の目的には、利益の拡大とは書いてありません。企業は、定款に記された様々な事業を実施することにより世のため、人の幸せのために活動するという公的な使命があるのです。(城南信用金庫相談役=吉原毅)》 《「企業は社会に貢献するためにある」という観点から、「東日本大震災」「原発事故」などにも、逃げることなく、真剣に立ち向かいました。》 《社会貢献、社会福祉など、一般企業が目を向けない社会的な分野にあえて焦点をおいて、「みんなが仲良く安心して暮らせる社会」の実現に努めてきました。逆に、そうした社会的な視野や発想が、本業である金融分野でも、新たな事業や商品、人と人との強い絆を生み出しました。》 すばらしい理念を持った銀行だと思います。 企業というのは本来こうあるべきだと思います。社会あっての企業なのですから、社会が不健康だと、企業も不健康になります。 一方で社会に全く目を向けない企業も数え切れないくらいあります。 なんか悲しいですね。命を育むはずの食べ物が、命を傷つけています。となると、これって犯罪じゃないですか。 そんな中でぷかぷかはどこまでも命を大事にしたいと思っています。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。