ぷかぷか日記

タカサキ日記

ぷかぷかPV制作のイメージ

ぷかぷかのプロモーションビデオを制作するプロジェクトチームはプロの映像スキルを持った人たちが、私の映像制作の企画に賛同し、ボランティアで参加してくれています。そのプロジェクトチームのプロデューサー、カメラマン、コピーライターの方が見え、プロモーションビデオ(PV)の基本的な方向性についての説明がありました。 ●●● 「目的」 ぷかぷかPV制作の目的は ぷかぷかのメンバーさんの魅力を映像のチカラ(なぜかここはカタカナになっていました)で描き、伝えること。 そして見た人が「彼らと一緒に生きてゆきたい」と自然に思えること。 「方法」 発想が豊か、絵が上手、心が優しい、行動がピュアなど。 多岐に亘る彼らの個性、魅力を描くには、素のままの彼らに迫るドキュメンタリーがよいと考えます。 彼らを主役にして、ありのままの彼らの魅力を描くことを一番大切にしたい。 「イメージ」 横浜の郊外にあるパン屋「ぷかぷか」。 ここには自由な人たちがいます。 レジの横でユニークな接客をするツジさん、 はにかみながら袋詰めをするカネマルさん、 お客さんを質問攻めにするコンノさん。 みんな電車やバスを乗り継ぎ、ここに毎日通っています。 やりがいを感じながら、悩みながら、傷つきながら。 障害のある人とそうでない人が、一緒に楽しく働いています。 パン屋の隣にはお総菜屋さん。 更に隣にはアートショップ。近くにはカフェもあります。 小さな子どもから学生、パパ、ママ、働き盛り、お年寄りまで、 ここに来ると元気になれる。みんな自然に笑顔になれる。 彼らと一緒に生きることは こんなにも自分を自由にしてくれる。 「障がいを持つ人たちの独特の魅力に気づいた」 「彼らに会いたくてお店に通っている」というファンが、 この街にはどんどん増えています。 一緒に生きていった方が楽しいよ。 NPO法人ぷかぷか ●●● これを元に1月にはビデオ制作の「絵コンテ」を描いて持ってくるそうです。 何か意見はありませんか、と聞かれ、こんな映像を創りたいという思いにふれただけで私はうれしくて、「いや〜、すばらしいです」と正直に言ったところ、この場ではもっと文句を言って下さい、といわれてしまいました。プロジェクトチームの人たちはぷかぷかのメンバーさんとおつきあいを始めてそれほど時間がたっていないのに、ぷかぷかへの思いが、渡された文書にはあふれている気がしたので、もうこのままでいい気がしたのです。 それでも、ここで文句を言っておかないと、このまま進んでしまいますから、ちょっとでも違和感があれば言って下さい、といわれ、最後にあった「一緒に生きていった方が楽しいよ」の「楽しい」は「得」にして下さい、といいました。 彼らと一緒に生きることは、人生にとって「得」だと思っています。この「得」には、「楽しい」ということもありますが、それよりも、もっと広くて、深い意味があります。人生が豊かになるということ。それはとりもなおさず社会全体が豊かになるということです。そういうことであっても、あえて「得」と軽く語ることで、ともすれば重くなりがちな彼らとの関係を、「共に生きよう」とかではなくて、誰でも気楽にできるおつきあいにしたいと思うのです。 ただ「得」という言葉は時として誤解も招くので、ふだんは 「一緒に生きていった方が《いいよ》」という言葉にしています。 いずれにしてもそういった思いが、映像を通してなんとなく伝わればいいかなと思っています。 映像は見る人の心をほっこりあたたかくします。そのあたたかさの中で、彼らのそばにいたいな、ってちょっとでも思ってもらえれば、と思うのです。そしてこのあたたかさを感じられる社会こそが豊かなんだってことを。 来年3月末完成予定です。4月にはIMAGIKA五反田でおこなわれる映像フェスティバルで発表されます。Youtubeにもアップします。 昨年の映像フェスティバルの案内には 《私たちPVプロボノは、2013年から社会貢献活動に興味のあるプロの映像クリエイターと、社会課題を解決するために活動されている方々とをつなぎ、2年間で23本の映像制作の機会を創出してきました。今回の上映イベントでは、クリエイターがNPOなどの取り組みを知り、共感し、深く考えることで生み出された映像コンテンツをご紹介いたします。また、制作過程でのストーリーを共有し、これからの新しい映像コミュニケーションについて皆さまとともに考えていく機会を提供したいと思います。 [ 開催の目的 ] 普段では見ることのできない大スクリーンで完成作品8本を上映いたします。開催会場となるのは映画業界の聖地* イマジカ五反田本館の第1試写室 *。宮崎駿監督が引退を決意した映画の試写室として話題にもなりました。映像の上映、制作にまつわる秘話をトークセッション。ゲストクリエイターを交えて、ソーシャルにな分野へ映像の果たす役割とその可能性について考えていきます。》 とあって、なかなかおもしろそうです。詳細が決まりましたら、またお知らせします。 ワークショップの取材に来たカメラマン二人。発表会の時は、赤シャツの方が肩に取り付けている小型カメラを額につけて舞台に上がり、迫力ある舞台の映像を撮りたいとプロデューサーの中島さん(右側の人)は張り切っています。

お話を聞いているだけでほっこり楽しかったです

先日緑区役所であった人権研修会にメンバーさんを三人連れて行って、おしゃべりしていただきました。 pukapuka-pan.hatenablog.com メンバーさんがおしゃべりしたのはわずか40分くらいだったので、ちょっと物足りなかったかなという気がしていたのですが、今日アンケートが区役所から送られてきて、思いのほかみんなしっかり受け止めてくれていることがわかりました。よりよい社会に向けて、ちょっとだけ前に進んだかなという気がしました。 ●●● 12月11日(金)緑区役所人権研修会アンケート ・心が豊かになるという話に感動しました。 ・障がいの方への見方が変わりました。とても楽しく話を聞くことができました。 ・メンバーさんの個性がそれぞれで、お話を聞いているだけでほっこり楽しかったです。今度、絶対ぷかぷかのお店に行きます。 ・実体験に即した話で、新しい発見があった。 ・ぷかぷかのパンを買ってみようと思いました。 ・「一緒に苦労を抱え込むことでもっと豊かになれる」という発想は希望が持てますね。 ・ぷかぷかのメンバーさんのエピソードが楽しくて、もっと知りたくなりました。それをおもしろいといってFacebookで発信する高崎さんに魅力をすごく感じました。 ・職務上、「支援」という視点になりがちであったが、障がいのある人たちと一緒に生きた方が「得」という視点が新鮮でした。現在の就労支援や、その他障害者施設は「支援、○○をしてあげる」という視点で作られていることに気づきました。 ・今まで障害者の人権研修と聞くと難しい重たいイメージがありましたが、今回の研修がちがいました。メンバーの方とのやりとりや、こんなことがあったというお話に気持ちがほっこりしたり、自然体でいいということを学びました。お互い自然体で気持ちよく過ごせる社会になるといいなと思いました。視野が広がりました。お店にも行ってみようと思います。 ・今までの概念が覆されました。三人三様で、生き生きとしていた姿が印象的でした。社会の枠にとらわれることなく、という考え方が、ちょっと考えればわかることですが、実行に移すのはなかなかむつかしいことだと思います。役所の勤務ではないので、水曜日にパンを買いに来ることはむつかしいのですが、ショップの方へは足を運んでみようと思います。体験型になるのでしょうか?当事者のお話が聞けてとてもよかったです。 ・私は今回の研修を受ける前は正直あまり関心がありませんでしたが、今回ぷかぷかさんのお店で働いている三人の方にお会いして、とても感動いたしました。ぜひ十日市場のぷかぷかさんにパンを買いに伺いたいと思います。このような研修はもっと受けたいと思いました。 ・高崎さんの感性が障がいのある人と市民を結びつけているのだと思う。「そのままの個性を生かす」ことも文化とする考えに至るまでは苦労や苦しみがあったと思う。一般のルールになじまない人を排除する世界はある。「迷惑」のひとことでかたづけるのは簡単、これはでも「損」なことなのですね。もったいないことなのですね。カフェに伺います。 ・メンバーさんが参加してくれたことがよかったです。一日の仕事のあとで申し訳なかったと思いますが、その姿も見せてもらえて、勉強になりました。 ・ふつうに接すること、あらためて心にとどめて接していこうと思いました。 ・自然体で過ごしている大人の障害者の方を見ると、障がいの子ども時代をどう支えればよいのか、のびのびしたいがままにしていてよいものなのでしょうか? ・ぷかぷかについてパンを販売している事業所さんというイメージだけでしたが、高崎さんの熱い思いを聞いて、もっと知りたくなりました。また、障害者さんとの関わりについても考えさせられました。 ・障がいを一つの魅力としてとらえ、文化や創造したものを発信していきたい、という内容が心に残りました。小さいところから地域社会を変えていくという意味を実感できました。 ・今まで自分が思っていた就労支援施設とは違う話が聞けて興味深かった。 ・理事長、メンバーの方々の人間力に感動しました。今度お店に遊びに行かせていただきます。 ・辻さんのおかげで「ヨイトマケの唄」のイメージがわかりました。ありがとうございました。人のよいところを探すというのが、自然に見つけられるような人になれるように毎日がんばります。 ・みなさんの明るさと、自然な感じで、またパンを買いたいと思いました。今は分庁舎の販売なので残念です。また食べたくなりました。 ・辻さんの「ヨイトマケの唄」感動しました。 ・ふだん食べているぷかぷかのおいしいパンを作っている人たちの顔が見れてよかった。ますます元気な高崎さんの姿に、自然体で活動することの大切さを学びました。あらためて人権啓発といわなくてもこの研修には人間がいる。 ・研修で一番勉強になるのは本人達の話を聞くことだと思います。一人ひとりの話を聞いて、どういう人たちか知ることができてよかったです。ただ研修中のひとことひとこと、たまに自分とは違う意見もありました。それも一人ひとり考え方や感じ方が違うんだとあらためて感じることができました。 ・メンバーの方々の様々な個性を実際に感じることができてよかった。メンバーの方が独居の高齢者などへ弁当のデリバリーをし、お話をしたり歌うというのは、まさに地域の一員として不可欠な存在になるものだと思いました。 ・障がいのある子を保育園で受け入れる中で、彼らの世界観をこわさず、全体の子どもたちとの生活との接点に悩むことがよくあります。彼らをまわりに合わせるのではなくて、彼らを受け入れる生活の大切さを子どもの世界にも通じると感じました。とてもいい研修でした。 ・三人のみなさんにお会いできてうれしかったです。 ・父が退職前、某企業の特例子会社の社長をしていました。初めのうちは生き生きと取り組んでいましたが、月日がたつにつれ「やはりむつかしいな」とつぶやくことが多くなったことを思い出しながら聞いていました。企業内でぷかぷか同様生き生きと働いてもらうにはどうすればよいものか、もっとお考えを伺いたいと思いました。 ・ぷかぷかの人たちが楽しく仕事をしていて、生き生きしているのがよく伝わり、やりがいのある仕事であることがよくわかりました。これも高崎さんの人がらが伝わってできたことだと思います。ファンになりました。 ・3名の方が来て下さって、みなさん明るく楽しいお話を聞けました。ぷかぷかのパンが食べたくなりました。保育園勤務なので、買いに行けないのが残念です。職場に売りに来てくれるとうれしいなと思ったほどです。 ・障がいを持っていても、それぞれ得意分野があり、会計、販売、パン作りなど、その才能が仕事に生かされているところがすばらしい。スキャンで読み取る感じで計算ができるのは特にすごい才能だと感心してしまいました。 ・障害者としてではなく、人として障がいを持った方々と対等に接している高崎さんがとても印象的だった。障がいを持った方を社会になじませるのではなく、彼らに合わせていく、という言葉には考えさせられた。 ・障害児入所施設での勤務経験があり、就労支援施設、作業所、養護学校にも関わりが多い中、ぷかぷかさんのようなやり方で地域と接しているケースは初めて見ました。 ・実際にメンバーさんがいらして話を聞くだけではなくて、とても近い感じがしました。ノーマライゼイションといわれているが、つい個性の強さに目が向いてしまっていたけれど、得意なことを素直に誇らしく披露する姿はとてもあたたかく感じました。 ・障がいを持っている方と直接ふれあう機会はなかなかなくて、異質な目で見ていた部分もあったと思います。しかし実際に今回お話を聞いてみて、すごくおもしろい考えを持っていたり、人間性あふれており、素直なところがとても魅力でした。ぜひぷかぷかのお店に行って、直接話がしたいと思いました。 ・三名の方が来て下さって、いろいろな質問に答えて下さったり、表現して下さったりしましたが、そのやりとりには、計算も裏もなく、ほんとうに正直で純粋だなと感じました。辻さんの「ふきのとう」の朗読はなぜか涙が出てくるほど伝わってくるものがあり、最後までお聞きしたかったです。私たちは規範やマニュアルの中で生活することが当たり前で、それが生きやすいと考えていますが、実は苦しいもので、自由や幸福感も薄いのかも知れないですね。その多数の中で障がいのある方が生きるのではなく、彼らが自分らしく生きられることが差別のない社会なのだと思いました。 ・今までの障がい研修とは全くちがう形式での研修でしたが、高崎さんのおっしゃる「相手を知れば、障がいというくくりはなくなる」という言葉が実感できる研修でした。また一緒に生きていった方が得というとらえ方もとても新鮮でした。ぜひお店に行ってみたいと思える素敵な時間でした。 ・高崎理事長の熱意を感じました。メンバーさん三人の人となりが伝わり、職場の雰囲気も感じることができました。

どこかゆるっとする世界があるということ

先日のワークショップの報告で「むっつりに感染しない人たち」のことを書きました。ぷかぷかのメンバーさん達のことです。彼らこそ、この「むっつり」で覆われた、息苦しい世界から私たちを救い出すのではないか、というわけです。しかも「むっつり」をやっつけるといった暴力的な方法ではなく、ありのままの彼らがそこに立ち続ける、というきわめて平和的な方法で。 hanaちゃんのお母さんがブログに感想を書いていました。 ameblo.jp 発表会の芝居にはどこかで「世界がhana基準になったら」を朗読してもらう予定です。 このところ車の顔の表情がとてもきつくなっている気がします。一昔前はもっと親しみの持てる表情でしたが、このきつさはやはり社会のきつさを反映しているのではないかと思います。 「むっつり大王」も多分車の表情と同じなんだろうと思います。その「むっつり大王」が支配する世界の中で、「むっつりに」感染しない、どこかゆるっとする世界があるということ。そこにこそ希望があるように思うのです。

絵地図がパネル張りに

絵地図のパネル張りができあがり、今日は一度はがした似顔絵、お店の絵などをプロの方に貼り込んでもらいました。 表具用の糊を丁寧に塗ります。 貼った上に薄い紙を置いて刷毛で丁寧に伸ばしていきます。 修行中の娘さん 三人がかりでマスキングテープを貼ります。 色のはげたところを修正します。 完成!4時間ほどかかりました。これだけのクオリティがあれば、どこへ展示しても恥ずかしくない、と額装屋さん。 区役所へ運び込みました。 パネル張りにするとものすごく立派になりました。 こんなよれよれだったのです。 年明けに緑区役所ロビーに展示されます。

ぷかぷかさんと一緒にいると、癒されて、平和な気分

ワークショップに参加した方からの感想です。 ●●● 嫌な気分が伝染していくワークや、むっつり大王から文句を言われるシーンでは「演技でやっている」とわかっているのに、一瞬「ムっ」としたり「イラっ」と心がざわついたりして、どんどん続けていたら、本当にはどめがきかなくなるのかもしれない・・・と、一瞬ですが少し怖さを感じました。 そんな中、ツジさんとか小山さんの、怒ってる演技なんだけど全然怖くない顔やセリフに、ついついまわりが吹き出してしまうシーンがいっぱいありました。 こんな意地悪なことをしたら(言ったら)、相手はきっとこんな感じで嫌がる(怒る)だろうとある程度予測をして、人は行動してるのだと思います。そして、予測通りの反応が返っていると、お互いにどんどん過剰になっていく・・・。 反して、予測とは全然違う反応が返ってくると、なんだかやっていることがバカみたいに思えてきて、続けるのをやめる。というか、続けたくても続かない。ぷかぷかさんと一緒にいると、癒されて、平和な気分になるのは、こういったところにも一因があるような気がしました。 「生きる」の詩では、困ったことを表現し、手をさしのべていくシーンをやってみましたが、そういえば、このワークショップにくるといつもぷかぷかさんの誰かしらが手をさしのべてくれていることにも気づきました。「大丈夫、元気?」と話しかけてくれたり、「がんばろうねっ」て抱きついてくれたり。 その壁のない自由なふるまいに、勝手に癒されて、どんどん心が自由になっていくのです。ぷかぷかさんといると、癒されるのは、ぷかぷかさんが自分らしく生きているからなんだと思います。だから、私も自分のもっているものを発揮して、のびのび生きていれば、誰かを癒したり元気づけられる存在になれるのだと信じています。そうだ、私はそういう存在になりたくて、このワークショップに参加しているんだ!と改めて確認することができた回となりました。

むっつりに感染しない人たち

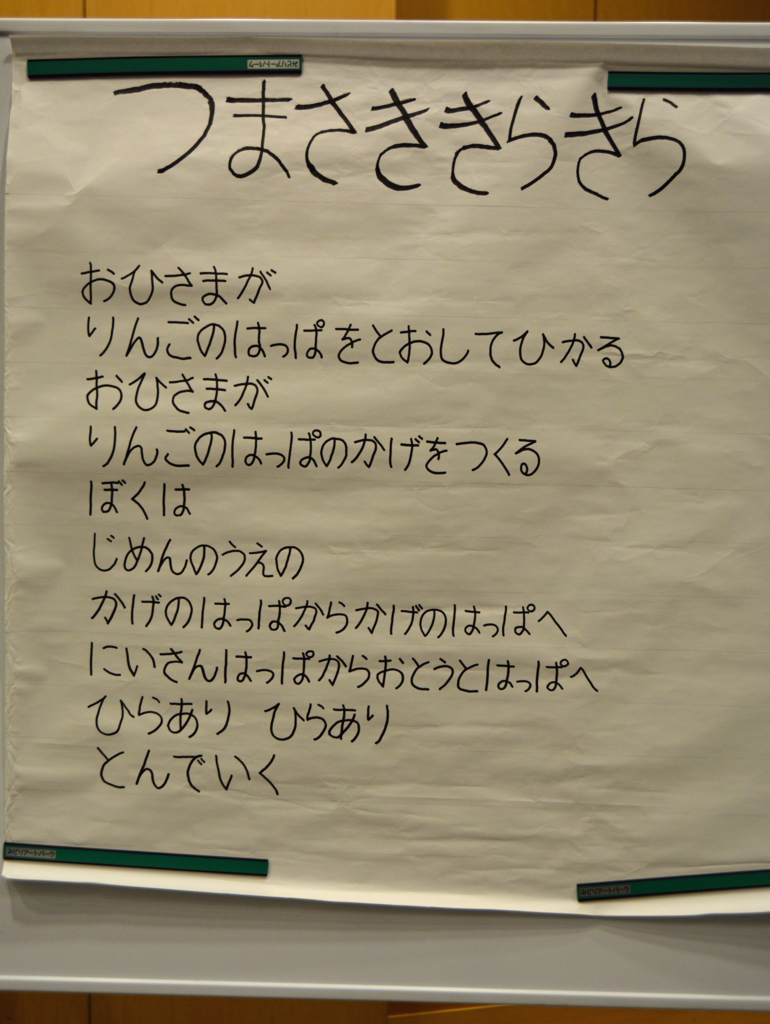

今期のワークショップは谷川俊太郎の詩《生きる》をモデルに、参加者一人ひとりが自分の《生きる》をテーマにした詩を作り、その詩をみんなの詩としてまとめ、それを芝居の形にするドラトラ(詩劇)の方法を取り入れました。 それぞれの《生きる》が見えたりしておもしろかったのですが、一人ひとりの詩をみんなの詩としてまとめる段階で、どうしても言葉のやりとりが多くなり、ぷかぷかのメンバーさんがそのやりとりの中には入れない場面が生じました。抽象的な議論はメンバーさんの苦手とするところです。 言葉ではなく、体で表現しながら先へ進んでいこう、という試みを今回のワークショップではやりました。歌も、歌の場面を想像し、体で表現してみました。 1,歌を体で表現 《つまさききらきら》は 地面に写った葉っぱの影の上を飛ぶ歌です。床の上にガムテープで葉っぱの影を描き、その上を飛びながら歌ってみました。 《岩手軽便鉄道の一月》は宮澤賢治作詞、林光作曲の歌で、キラキラ光る凍った木々の立ち並ぶ雪原をのどかに走る蒸気機関車の軽便鉄道です。「かがみをつるし」という表現がいかにも宮澤賢治の世界で、歌っていると鏡のようにキラキラ光る雪原の風景が目に浮かびます。 クルミの木ジュグランダーのジュグランダーとか、かわやなぎサリックスランダーのサリックスランダーはクルミや柳の学名から宮澤賢治が作った造語のようです。それを体で表現してみました。「クルミの木ジュグランダー」とか「かわやなぎサリックスランダー」っていいながら、ぱっと体で表現すれば、それが「クルミの木ジュグランダー」になり「かわやなぎサリックスランダー」になるところが芝居のおもしろいところです。 これが「クルミの木ジュグランダー」 これが「かわやなぎサリックスランダー」 ね、そんなふうに見えるでしょ。 2,誰かに届ける朗読 谷川修太郎の詩「生きる」の朗読は、一人ずつ順番に一行ずつ読んだのですが、今回は次の読み手を自分で選びました。この詩の読み手をあなたに引き継いで欲しい、と。「生きる」の世界を誰かに引き継ぐ、ということをみんなで共有した気がしました。 www.youtube.com 3,クジラになる みんなの大切にしたいことをことごとく破壊してしまう「むっつり大王」は実は自分の中にあったことを前回のワークショップで見つけました。その「むっつり大王」問題を解決するために「ぷかぷか」で作った段ボール製のクジラがどこかで使えるんじゃないか、という案が出ました。 そのクジラをワークショップ会場のみどりアートパークまで持ってこようとしたのですが、大きすぎで、ぷかぷかが持っている一番大きなワゴン車にも入らないことがわかって断念。それで今回はわんどのワークショップで描いた大きなクジラの絵を持ってきて、クジラの登場するDVDを見ました。クジラの鳴き声が聞こえます。 みんなでクジラの形を作りました、 みんなでクジラや魚になって海を泳ぎました。ツジさんがクジラの鳴き声をやっています。 www.youtube.com この体験はとても好評でした。 4,大切にしたいこと みんなで作った詩をもう一度取り出し、グル−プ毎に大切にしたいことを三つ取り出して、それを簡単な芝居にしました。 野球をやったあと、家に帰ってカレーライスを食べて早く寝たい、という作品がありました。それが大切にしたいこと、というあたりがメンバーさんならではの発想。ふつうの人ばかりのグループでは、こういうことは絶対といっていいくらい出てきません。 www.youtube.com 電車に乗りたい、アイスクリームが食べたい、という作品もありました。車掌がアイスクリームを販売していました。 5,むっつりが広がる 「むっつり大王」は自分の中にいる、という発見から、「むっつり」の感情がどんなふうに広がっていくかをやってみました。「むっつりの階段」をやりながら、そのむっつりを外に広げてみました。 「むっつり」がどんどん広がって、恐ろしいくらいでした。 仮面をかぶって「むっつりの言葉」を言ってみました。 www.youtube.com 6,むっつりに感染しない人たち 終わってからの反省会。「むっつり大王」を消滅させるためには何をすればいいのか、がなかなか見えてきません。クジラを登場させるにしても、それが「むっつり大王」をやっつける魔法の杖になってはワークショップをやってきた意味がなくなります。 「むっつりに感染しない人たちもいるんじゃないか」という意見が出ました。ぷかぷかのメンバーさん達のことです。「むっつり」は様々な不満、欲望から生まれます。慎ましく自分の人生を楽しんでいる彼らには、そういう気持ちがほとんどありません。彼らこそ、この「むっつり」に覆われた世界からみんなを救い出すんじゃないか、というわけです。 ワークショップの中で、いらいらした気分でどうしようもなくなったときや落ち込んだとき、ぷかぷかに行くとなぜか救われた気分になるんです、とおっしゃった方がいました。「ぷかぷかが好き!」という人がどんどん増えているのも、社会の中で生きづらさを感じている人が多いからではないのかという気がします。 「むっつり」がどんどん増えていって、「むっつり大王」がグワァ〜ンと最大限大きくなって暗転した舞台にスポットライトが当たります。そこにはぷかぷかのメンバーさん。 コヤマさんはワークショップが終わると必ずお母さんに電話します。 「もしもし、ショウヘイです、きょうは、♪ おひさまーが りんごのー はっぱをとおして ひーかる おひさまーが りんごのー はっぱのかげをつーくるー ♪ と歌いました。たのしかったです」と、電話口で歌うのです。 スポットライトの中で、こんなエピソードをやれたら、と思っています。

発表会の舞台に50万円

読売福祉文化賞の副賞100万円が入り、ぷかぷかはさぞ裕福になったのではないかと思われる人が多いのですが、残念ながら使い道が決められていて、ワークショップの運営資金にしか使えないのです(ワークショップの企画で申請し、それが評価されて受賞に至ったので)。 ワークショップの運営資金はワークショップの進行役、ピアニスト、舞台監督、照明係、ピアノ調律などの人件費と、ワークショップの会場費(毎回リハーサルルームと会議室2部屋を使います)、発表会に使うホール、楽屋、リハーサルルーム、会議室、ピアノ、照明、音響器具などの会場費です。 ワークショップは月一回集まって6ヶ月かけて芝居を作ります。発表会のある月は追い込みのため、月に2回集まります。ですからワークショップの回数は6ヶ月で7回、それに発表会が加わる形で人件費、会場費の経費が計算されます。 発表会は1日ですが、仕込み、リハーサルがあるため、ホールは楽屋も含め2日間貸し切りになります。照明器具、音響器具、ピアノなどの付帯設備も2日間借ります。舞台監督、照明、音響などの人件費も2日分で、これらを合わせると発表会の舞台を作るのに約50万円かかることになります。 この舞台に50万円! ちょっとびっくりですが、でも50万円では買えない《新しい価値》をこの舞台では生み出したと思っています。 ピアニストはこだわりの強い方で、ピアノの調律はキースジャレットが日本に来るときに指名するピアノ調律師と同じ調律師を指名します。 ピアノは神奈川県で一番といわれるグランドピアノで、夏も冬もエアコンで温度、湿度が一定に保たれた部屋に厳重に保管されていて(私なんかよりはるかにいい環境で過ごされています)、本番前日に部屋から出して調律します。 舞台の費用に、ワークショップ進行役、ピアニストの人件費、ワークショップ会場費を加えると、6ヶ月に亘るワークショップで、ざっと150万円かかります。今まで獲得した助成金が80万円弱。不足分70万円強を読売福祉文化賞の副賞100万円でまかないます。 30万円の余裕がでるのですが、今年度のワークショップはまだ終わっていないので、その予備費として取っておきます。もし余れば、来年のワークショップのための資金になります。 ワークショップは毎年様々な助成金の申請書を書くのですが、必ずしももらえるわけではありません。今年は6本申請して、パスしたのはわずか2本。今年もらえたから来年もまたもらえるわけではなく、またゼロからの出発です。 というわけで、楽しいワークショップも、その裏では資金をどうやって工面しようかとタカサキはいつも頭を抱えています。だったらやめればいいじゃん、とも思うのですが、こんなに楽しいことはそう簡単にはやめられないと、もう来年度のスケジュールを考え始めたりして、これはもう病気です。 といいながらも、まじめな話、横浜アートサイト(横浜市文化観光局)、日本財団などがワークショップの意義を高く評価しているので、しばらくは続けていく予定です。評価しているからといって、毎年無条件で運営費を出してくれるわけではなく、あらためて申請書を書き、審査されることになります。なぜワークショップをやるのか、ワークショップで何を作り出すのか、社会的にどういった意味があるのか等々、毎年必死になって考えます。この緊張感が、ワークショップの質を高めています。 昨年のワークショップの記録映画『ぷかぷか』のアンコール上映会は来年1月7日みどりアートパークホールでやります。 午前と午後の上映の間に、ぷかぷかのパンと釜飯弁当を販売します。釜飯弁当はすぐになくなります。食べたい!って方は、予約を。923-0277おひさまの台所 今年度のワークショップの発表会は来年2月14日(日)にみどりアートパークホールです。詳しいスケジュールは後日発表します。

オーラルピース

昨夜オーラルピースの関係者の交流会がありました。オーラルピースは天然由来の口腔ケア用製剤です。植物性乳酸菌由来抗菌ペプチドと梅エキスから作られた口腔ケア用製剤で、飲み込んでも安心です。 石油由来成分、合成殺菌剤、エタノール(アルコール)、ラウリル硫酸ナトリウム等の合成界面活性剤(発泡剤)、シリカ等の研磨剤、安息香酸ナトリウム・プロピレングリコール(PG)・ソルビン酸K・パラベン等の合成保存料、合成香料、合成着色料等、化学合成成分は使用しておりません。 市販の歯磨き剤にはこういったものがたくさん入っていて、飲み込んだりするととても危険です。 oralpeace.com 3年前、たまたま知り合いの手島さんがこの事業を始め、ぷかぷかでもお店に置かせていただいています。健康な命を未来に引き継いでいきたいというぷかぷかの思いと重なるものがあるからです。 その手島さんの事業は「JAPAN VentureAwards 2015」の最高位賞である「経済産業大臣賞」を受賞。 《革新的な口腔ケア製品「オーラルピース」にて、お年寄りの健康長寿と介護負担・介護コスト削減を推進すると共に、全国の障害者の収入を創出する社会的課題解決を目的とする事業を展開するバイオ×ソーシャルベンチャーである株式会社トライフ(本社 横浜市中区、代表 手島大輔)は、 2015 年 2 月 17 日、独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構が主催する「JAPAN VentureAwards 2015」の最高位賞である「経済産業大臣賞」を受賞いたしました。 「JAPAN Venture Awards」は、過去13回の歴史を誇る全国規模、日本最大級のビジネスグランプリで、「社会性」「先進性」「革新性」「地域性」「国際性」「技術性」等に優れた事業を行い、リスクを恐れず挑戦する起業家を表彰する表彰制度です。》 昨夜はその審査委員長がスピーチをおこないました。 100人近い参加者で熱気むんむんの会場におひさまの台所のオードブルを届け、とても好評でした。 www.facebook.com オーラルピースはパン屋とカフェに置いています。

社会が失うものを《想像》して欲しい。

緑区役所の人権研修会に講師として呼ばれたのですが、私一人で行ってもなんだかつまらない気がして、ぷかぷかのメンバーであるツジさん、アサノさん、コンノさんを連れて行きました。 人権問題について抽象的な話をしても何も前に進みません。こういうことは人権問題になるからやってはだめです、とか、障害者を差別することは人権上許されません、とかの話をしても、「ああ、そうですか」で終わってしまい、何も変わりません。 大事なことは研修会がきっかけで、参加した人の中で何か新しい発見や出会いがあり、ほんの少しであっても、よりよい社会に向かって前に進むことです。そのためには人権問題の当事者、障害者差別に関しては障がいのある人本人に会うのが一番だと考えました。《障害者》という言葉には、社会のお荷物だとか、厄介者といったマイナスイメージばかりが詰まっています。でも、本人に会えばすごく楽しくて、心あたたまるところもあって、マイナスイメージばかりじゃないよな、ってすぐにわかります。 そういう人と人との出会いこそが、社会をよりよい方向へ変えていく出発点になると思うのです。 参加者のほとんどの方は障がいのある人たちと接するのは初めてだったようです。ですからツジさんが会場に着いたときからずっとしゃべりっぱなしだったことにちょっとびっくりしたようでした。このびっくりすることも大切な出会いです。 一人ひとり簡単な自己紹介をしてもらいました。ぷかぷかでどんな仕事をしているのか、仕事でおもしろいのはどんなところか、給料は何に使っているかなど聞きました。アサノさんは彼氏の話もしていました。コンノさんは秩父鉄道というマイナーな路線の話をしていました。ツジさんは紅白歌合戦が大好きなので、2005年の出場歌手の名前を全部言ってましたが、これがほんとうにあっているかどうか誰もわかりませんでした。ついでに2014年の歌手も言ってもらい、これはみんなよく知っている歌手なので、それを機関銃のように次から次に名前を言い、これにはみんな驚いたようでした。 驚きの中で《障害者》という言葉に詰め込まれた社会のお荷物だとか、厄介者といったマイナスイメージはどこかへ行ってしまったのではないかと思います。《障害者》といわれながらも、そこにはあたたかな生身の人間がいるということ、泣いたり、笑ったり、日々自分の人生を楽しんでいる人がいるということ、その当たり前のことに気がついたことはとても大きかったのではないかと思います。何よりも彼らと接すると、なぜか心がぽっとあたたまるということ。 そこを押さえた上で今一度《想像力》を働かせて欲しい。《障害者》を社会から排除するとき、私たちは何を失うのか、ということを。私たちはそれで幸せになるのか、ということを。 ぷかぷかのプロモーションビデオのプロデューサーの中島さんが撮った映像を紹介します。 www.youtube.com 彼らのインタビューの最後にツジさんに《ヨイトマケの唄》を歌ってもらいました。決してうまいわけではないのですが、しんしんと心にしみるものがあって、歌い終わったとき「ツジさん、ありがとう」といいながら、ついうるっと来てしまい、ちょっと困りました。 どうしてツジさんがこの歌を歌うのか、本人に何度聞いてもよくわかりません。紅白歌合戦で聞いたときいっぺんに気に入ったらしいのですが、そのどうして気に入ったのかがよくわからないのです。しつこく聞くと「勉強するよ」のところ、といったりするのですが、どうしてそこなのか、よくわかりません。そういう説明を彼は一切しないのです。 父ちゃんのためなら エンヤコラ 母ちゃんのためなら エンヤコラ もひとつおまけに エンヤコラ 今も聞こえる ヨイトマケの唄 今も聞こえる あの子守唄 工事現場の昼休み たばこふかして 目を閉じりゃ 聞こえてくるよ あの唄が 働く土方の あの唄が 貧しい土方の あの唄が 子供の頃に小学校で ヨイトマケの子供 きたない子供と いじめぬかれて はやされて くやし涙に暮れながら 泣いて帰った道すがら 母ちゃんの働くとこを見た 母ちゃんの働くとこを見た 姉さんかぶりで 泥にまみれて 日にやけながら 汗を流して 男に混じって ツナを引き 天に向かって 声をあげて 力の限り 唄ってた 母ちゃんの働くとこを見た 母ちゃんの働くとこを見た なぐさめてもらおう 抱いてもらおうと 息をはずませ 帰ってはきたが 母ちゃんの姿 見たときに 泣いた涙も忘れ果て 帰って行ったよ 学校へ 勉強するよと言いながら 勉強するよと言いながら ツジさんは人とのおつきあいの苦手な方で、会話が成り立たないことが多いので、人の生きることについても、それほど考えてないんだろうな、とつい思ってしまいます。でも、この《ヨイトマケの唄》を一度聞いただけで気に入って、歌詞を全部覚え、人の前で、人の心に響くように歌うところを見ると、人が生きることについて、すごく深いところで見ているように思うのです。 そんな彼も社会の中では《障害者》であり、さげすみの対象です。これこそが人権問題です。人権問題は、私たちの側の貧しさに他なりません。

ごちそうさまでした

うれしいメールが来ましたので紹介します。 ●●● おひさまの台所の皆様 こんにちは。 土曜日は豪華なオードブルを届けて頂いてありがとうございました。 どのお料理もとても美味しかったです。 おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に16日に10歳になる息子の一足早い誕生日祝いでした。 障がいの親の会で知って、カフェに伺ったのがぷかぷかさんとの出会いでした。 行く前は利用者さんがどんなところでどんな風に働いているのだろうという興味と応援の気持ちでしたが、伺ったら美味しいから、雰囲気が良いから、コストパフォーマンスが良いから、好きなお店になりました。 一度オードブルを頼んでみたかったので、チャンスがめぐってきて嬉しかったです。 おじいちゃんは前から春巻きがお気に入りで今回は他にも色々なお料理が食べられて、おばあちゃん共々大満足してもらえました。 ぷかぷかしんぶんとリーフレットを見ながら、今度はぷかぷかカフェに行ってみたいと言うので、近いうちに連れていってあげようと思っています。 皆でゆっくりと美味しいランチを食べて、お惣菜とパンを買って帰る日を楽しみにしています。 本当にこのたびはごちそうさまでした。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。