ぷかぷか日記

タカサキ日記

社会の中で評価されてきて…

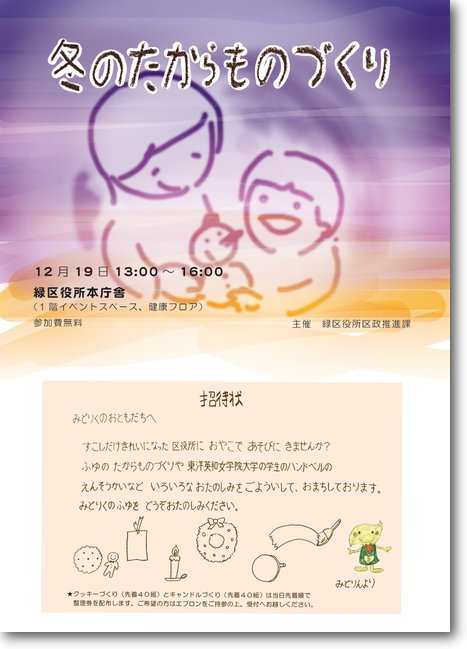

区役所から「冬のたからものづくり」という子ども向けイベントのチラシのデザインを依頼されました。 アート屋わんどはこんな提案をしました。 文字はすべて利用者さんです。下半分の絵も。 ミドリンの絵も利用者さんが区役所でいただいた名刺の絵を参考に利用者さんが描いたものです。好みですが、こっちの方があたたかい感じがします。 イベントに使う垂れ幕の文字も利用者さんが書きました。とてもあたたかな感じのする文字です。 利用者さんの文字や絵がこうやって社会の中で評価されてきたことはとてもうれしいです。 社会がこんなあたたかな文字や絵で埋まったら、みんなの心もあたたかくなるかなぁ、なんて考えています。

王子様が…

ユリさんが一週間ぶりに出勤。 「一週間何してたの?」 「寝てました」 「寝てた?ずっと?」 「はい、寝てました」 「眠り姫だね。」 「そうです」 「そうか、ひょっとして今朝、白い馬に乗った王子様が現れて、チュってキスしたんじゃない。それで目が覚めたんだよ」 「そう、実は王子様ができたんですよ」 「すごいじゃん、お姫様の写真撮らしてよ」 「恥ずかしいです」 といいながらも、完全に後ろは向かず、ちらっとこっちを見てるあたりがうれしい証拠。 スタッフにも「え?王子様が現れたんだって!」と喜ばれたりして… 帰りの会。 「一週間ぶりにユリさんが来ました。ずっと寝ていたそうです。ここでクイズです。どうして今日目が覚めたのでしょうか?」 「………………」 「ユリさんは一週間、眠れる森の美女のように眠っていたそうです。今朝、そこへ白い馬に乗った……」 なんて感じで帰りの会をみんなで楽しんだのでした。みんな真剣な顔して聞いていましたよ。

こういう目で世界を見てるんだ

土曜日のぷかぷかマルシェ。小雨にもかかわらずたくさんの方に来ていただき、ほんとうにありがとうございました。hanaちゃんのお母さんが似顔絵を描いてもらったときの話をブログに書いていましたので、紹介します。 似顔絵画伯ことヨッシーに 「かわいく描いてください」 とお願いしたら 「見て描くから」(そのまま描くから) と応えたそうで、気を遣っているような遣ってないような、それでいてなんともおかしいこの答え方に、座布団5枚!って思わずいいたくなりました。 ameblo.jp できあがった似顔絵といっしょにモデルさんたちの写真を私が撮ったのですが、お母さんの携帯で撮った写真にはhanaちゃん、カメラを見てしっかり写っています。でも、そのあと私の大きなカメラで撮ったときは、もう用は済んだと思ったのか、お母さんの後ろにさっさと隠れてしまいました。ですから土曜日にアップした写真にはhanaちゃんは写っていませんでした。 お母さんのブログに載っている写真のhanaちゃん、まっすぐにこちらを向いていて、「そうか、hanaちゃんて、こういう目で世界を見てるんだ」 って思いました。うかつなことはできないなぁ、と思いました。

こんな街にいることが幸せ

セノーさんは今日もバス停付近で立ち往生。声をかけて笑顔になってもなかなか前に進みません。 ようやく近づいてきて、私の目の下まぶたを押さえ、 「あ、目が白いねぇ。どうしてですか?」 「マック行ってないからです」 「マツイくんの目はどうして白いんですか?」 「マック行ってないからです」 「トミナガさんの目はどうして白いんですか?」 「マック行ってないからです」 ……… と、これが延々10人くらい続いて、 こうやってセノーさんの目もチェック(養護学校時代、毎日のようにマックに通い、テリヤキバーガーを食べ過ぎてぶくぶくに太ってきたので、下のまぶたを見て「あ、赤い!これはテリヤキバーガーの食べ過ぎで、糖尿病になりつつある証拠だよ。うわ〜たいへん!これはマックに行きすぎでもうマッキですよ、マッキ的症状です」といい、それ以来毎日目の検査をしています。その効果があったのか、最近は一週間に一度くらいしかマックに行かなくなりました。マックの店員さんにも、健康のためにマックを減らします、といったらしく、店員さんも気を遣ってくれてるみたいです。) 「ところでセノーさん、今どこに行くところですか?」 「あ、事務所です」 「だったら早く行ったら。」 「あ、そうですね、じゃ」 といいながら事務所に向かったものの、10メートルくらい進んでまた立ち往生。 パフォーマンスが始まりました。 こんなことができる人が街にいるとほんとうに楽しいです。そして、こんな街にいることに幸せを感じます。

無理しないで、そのままのあなたでいいんだよ。

今週、養護学校のPTA主催の講演会があります。ぷかぷかがなにを目指し、どんなことをやってきて、何を作りだしたか、といったことをお話しする予定ですが、保護者の方たちが未来に向かって希望を持って前に進めるようなお話ができれば、と思っています。 障がいのある子どもと一緒に、希望のある未来を切り開いていけるような,そのヒントになるようなお話… 昨日の理事会で、社会に障がいのある人たちを適合させていくのか、それとも障がいのある人たちに社会を合わせていくのか、といったことが話題になったのですが、その話の中で、障がいのある子どもを抱えたお母さんで、厳しい訓練を希望する方が多いんですよ,という話を聞き、なんとも気が重くなりました。 昔養護学校に勤めている頃、給食の時間、なかなかものを食べない子どもがいて、口から出そうとしている食べ物を無理矢理口に押し込んでいる教員が時々いました。これも大事な指導なんだといってましたが、私は見ているのも辛くて、そんなやり方はおかしいんじゃないか、といったのですが、いや自閉症の子どもにはこういう指導が必要なんだ、と言い張っていました。 厳しい訓練というのは、そういう方向性を持っています。でも、そんなことで食べられるようになっても、そこにはおいしいものを食べる楽しさとか、幸せに思う気持ちなんかないような気がします。食べる、というのは、一つの「文化」だと思います。嫌なものを無理矢理食べさせるのは、その文化がどんどんやせ細っていくような気がします。 心が寒くなります。 そんな時代の中で、私たちはどうしたらいいのか、ということです。ものを食べない子どもがいたとき、無理矢理食べさせるような指導、あるいは訓練に任すのか、もう少し違う方法を私たち自身で考え出すのか、ということです。簡単に答えは見つかりません。でも、そこで私たちがほんとうに必死で考え、悩み抜くところにこそ、希望があり、答えがあるように思うのです。考え抜き、悩み抜くことで、私たち自身が変わること。そのことがとても大事だと思います。そうやって社会は少しずつ変わっていくのだと思います。 hanaちゃんのお母さんも、昔はhanaちゃんを何とか社会に合わせていこうと必死になっていろいろやったそうです。でも、あるとき、hanaちゃん自身が今幸福に生きていることに気がつき、すごく楽になった、といっています。 ameblo.jp もちろんこれですべて問題が解決したというわけではなく、昨日もhanaちゃんに髪の毛を引っぱられて、痛い思いをしながら似顔絵を描いてもらったり、プラバンをやったりしていました。そういう辛いことも引き受けながら、hanaちゃんのそのままを引き受けようとしているお母さんに私は拍手を送りたいのです。 《無理しないで、そのままのあなたでいいんだよ。》 ぷかぷかが作ってきたものは、まさにそんなメッセージではないかと思うのです。そのままの彼らが、ぷかぷかを作っています。講演会では、そんなことが伝えられたら、と思っています。

第2回ぷかぷかマルシェ

今日は第2回ぷかぷかマルシェ。雨にもかかわらずたくさんのお客さんが見え、うれしい限りでした。私はラジオ番組出演のため、午前中不在にしていたのですが、70本用意した揚げパンがあっという間に完売し、食べられなかったお子さんが泣いていたという話も聞きました。次回はもっとたくさん用意しておきますね。 12時半過ぎにぷかぷかに戻ったのですが、まだたくさんのお客さんがいました。 重度の障がいを持ったhanaちゃんは、お母さんの髪の毛を引っぱりながら似顔絵を描いてもらっていました。じっとしていないhanaちゃんを、文句一ついわずにヨッシーは黙々と似顔絵を描いていました。 ようやく描き上がった似顔絵。左がhanaちゃんですが、肝心なhanaちゃんは後ろに隠れてしまいました。 モナリザ展は文句なしにおもしろかったですね。 こんなすてきな絵を描く人は地域社会の「宝」のような気がしています。

ぷかぷかは多様な文化の一つ

「規範」というのは、一つの文化ではないかと思います。「こういうときはこんなことしちゃいかんとか、こういうときはこうすべき」といったことは、文化圏が違えば、全く違ったものになります。 昔中国を旅したとき、食堂のテーブルの上に骨をはき出す習慣に辟易したことがあります。日本ではお皿の上にはき出すのが当たり前のことですが、中国人にとってはテーブルの上にはき出すことが当たり前でした。文化の違いは、時に辛いものになります。 以前にも書きましたが、私は障がいのある人と出会ってから、自分の中の規範から、だんだん自由になりました。「こういうときはこんなことしちゃいかんとか、こういうときはこうすべき」といった規範から、彼らはほんとうに自由でした。ありのままの自分を生きる彼らとのおつきあいのおかげで、自分をがんじがらめにしていた規範というものから少しずつ自由になりました。 規範が一つの文化であるなら、規範から自由であることも、もう一つの別の文化です。お皿の骨をはき出す文化があれば、テーブルにはき出す文化もあります。 仕事中おしゃべりしちゃだめ、というのは一般的な「規範」であり「文化」だと思います。そして、その規範から外れることも、一つの「文化」と呼んでいいような気がします。 ですから「仕事中おしゃべりしてもいい」ぷかぷかは、一つの新しい「文化圏」と呼んでもいいような気がします。 社会の基準に合わせるのではなく、彼らを基準にすることも、一つの文化です。 彼らと一緒に作った芝居は新しい文化といっていいと思います。であるなら彼らと一緒に作り上げたぷかぷかも新しい文化と呼んでいいような気がします。 読売福祉文化賞の評価の観点にあった 「福祉の現場において、多様な文化の向上に尽くしている」 という項目は、何もアートで創り出したものを引っ張り出さなくても、ぷかぷかの日々の活動そのものが、その観点で評価できるものではないかと思うのです。 ツジさんが作り出すこの空間も、多様な文化の一つではないかと。 文化というのは「ある社会の成員が共有している行動様式や物質的側面を含めた生活様式をさすことが多い。」とあります。

来年はぷかぷか本体で

読売福祉文化賞の評価の観点として次の4点が挙げられていました。 1,公益性ある創造的な事業で、ハンディを持つ方や地域の人々に元気を与える。 2,みんなが生き生きとした活動の場を持てる企画を実践している。 3,福祉の現場において、多様な文化の向上に尽くしている。 4,明確なテーマを持って、目覚しい実績をあげ、将来も継続、発展が期待できる。 今年はワークショップの企画で申請しましたが、この評価の観点を見ていると、ぷかぷか本体でも行けるのではないかと思いました。 1、公益性のある創造的な事業で、ハンディを持つ方や地域の人々に元気を与える。 福祉事業所の新しいあり方を創造的に実践,模索していると思います。新しく福祉事業所を作ろうとすると地域で反対運動が起こったりする世の中にあって、「ぷかぷかが好き!」とか「ぷかぷかのファンです」という人が増えたりしているのは,ほとんど奇跡に近いと思います。どうしてこんなふうになってきたのかをきちんと分析していくことは、福祉事業所と地域社会の前向きの新しい関係を作っていく上でとても大事なことだと思います。 「ぷかぷかが好き!」とか「ぷかぷかのファンです」という人は、ぷかぷかで働く障がいのある人たちの魅力に気がついたんだと思います。障がいのある人たちの魅力に気がつく、ということは、自分の中の人間の幅が広がることです。そういう人が地域の中で増えると、地域社会で受け入れる人の幅が広がります。それは地域社会でいろいろな人が一緒に暮らしていけるということです。いろいろな人がいること、それが地域社会の豊かさだと思います。 ぷかぷかはですから、日々、障がいのある人たちと一緒に、地域社会を豊かに耕しているのだと思います。 いつも前へ前へ向かっているぷかぷかは、メンバーさんのみならず、地域の人たちを元気にしています。先日の緑区民まつりに向けて作った地産地消ブースはそれを象徴していると思います。これは区民まつりの数あるブースの中でダントツにおもしろいものでした。というか、こんなふうに楽しいデザインをしているところは一つもありませんでした。 2の「みんなが生き生きとした活動の場を持てる企画を実践している。」はいつもやってることです。ぷかぷかの明るくて楽しい雰囲気を見れば一目瞭然です。 3の「福祉の現場において、多様な文化の向上に尽くしている。」 アート屋わんどは障がいのある人たちのアートを発信しています。これは地域社会の文化を豊かにしています。緑区民まつりで描いた大きな絵地図は高い評価を受け、緑区役所のロビーの壁に飾られることになりました。ぷかぷかのメンバーさんの描いた大きな絵地図は、区役所の殺風景なロビーを一挙にあたたかい雰囲気に変えます。 それから地域の子どもたちと一緒に作った空飛ぶクジラと、大きなクジラの絵も新しい文化そのものです。 4,明確なテーマを持って、目覚しい実績をあげ、将来も継続、発展が期待できる。 ぷかぷかは「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」をテーマに事業を展開しています。「ぷかぷかが好き!」っていうお客さんが増えたことは、テーマに共感する人が増えたということです。演劇ワークショップでは障がいのある人たちといっしょだからこそできる楽しい豊かな芝居を作り、舞台の上で上演しました。 なんだかもう申請書が書けた感じです。ワークショップよりはずっと簡単でした。

これぞぷかぷか

以前、ツジさんと一緒に外販に行ったとき、ずっとおしゃべりしているツジさんが訓練会の先生にひどくしかられたことがあります。 「仕事中、おしゃべりしちゃだめでしょ!」 って。そばにいて何も注意しない私も一緒にしかられたようでした。でもこのツジさんのおしゃべりが外販先では大人気で、彼のおしゃべりのおかげで売り上げがずいぶん伸びています。ある区役所ではこの5年で売り上げが日によっては始めた当初の10倍になることがあります。 今日たまたまお店で撮った動画は,お店の風景の中にごく自然にツジさんのおしゃべりが溶け込んでいます。 www.youtube.com これがぷかぷかの、ごく当たり前の風景になっているのです。お客さんも店員も全く気にしていなくて、あらためて不思議な空間だなと思いました。「これぞぷかぷか」って感じです。 こんな空間を作ろう、ってできたのではなく、なんとなくできてしまったところがぷかぷかのいいところ。ツジさんがこうやって自由に振る舞えるから、みんなここでは自由になれるのだと思います。そういう意味で、ツジさんがここで自由に振る舞うことで作りだしたものは、ここにしかないぷかぷかの大きな「価値」になっていると思います。そういう視点で、ぜひもう一度映像を見てください。 お客さんが 「ぷかぷかに来るとホッとします」 とおっしゃっていましたが、この空間がどういうものであるかを端的に語っているように思います。「ぷかぷかが好き!」っていう人が最近増えてきたのも、この空間の自由さ、あたたかさがじわっと心とからだに響いたのだと思います。 ツジさんに「仕事中おしゃべりしちゃだめでしょ!」って注意した先生の価値観はごく一般的なものだと思います。その一般的なものが作りだすものの正反対の世界がここにはあります。私たちがホッとひといきついたり、心があたたかさで満たされたり、ふっと自由になれたりするのはどっちなんだろう、ということです。

読売福祉文化賞を受賞しました。

9月に読売福祉文化賞に演劇ワークショップのことを書いて応募したところ、先ほど若い女性から「読売光と愛の事業団ですけど…」と電話があり、「こういう電話があるってことは…」と、ちょっとどきどきしたのですが、読売福祉文化賞受賞のお知らせでした。 なんと100万円ゲット!です。今年もワークショップの助成金を6カ所も申請し、2カ所80万円弱しかもらえず、発表会の舞台製作費も入れると150万円くらいかかるので,どうやってお金を工面しようか頭を抱えていました。ですから、今回の受賞は飛び上がりたいくらいうれしいです。 1 公益性ある創造的な事業で、ハンディを持つ方や地域の人々に元気を与え、ネットワークを広げている 2 個人または団体が生き生きとした活動の場を持てる支援や企画を実践している 3 福祉の現場において、多様な文化の向上に尽くしている 4 明確なテーマを持って、目覚しい実績をあげ、将来も継続、発展が期待できる というものが対象になっていたので、これはもうワークショップにぴったりだと思い、応募したのでした。 活動をはじめたきっかけと詳しい内容 障がいのある人たちは「なんとなくいやだ」「怖い」「何をするかわからない」といった形で、社会から締め出されていることが多い。彼らを社会から締め出していく時、社会は受け入れられる人間の幅を狭め、お互いが息苦しい社会になっていく。いろんな人がいる、という多様性こそが社会の豊かさなのだが、彼らを締め出すことはその豊かさを失うことでもある。これは社会の大きな損失であり、課題であると考える。 彼らを締め出すのは、彼らに問題があるのではなく、彼らのことを知らない、ということが大きな原因になっている。この課題を解決するためにNPO法人ぷかぷかは街の中に障がいのある人たちの働くお店(パン屋、カフェ、お惣菜屋、アートショップ)を作り、街の人たちが彼らを知る機会を毎日の生活の中で作ってきた。 演劇ワークショップは街の人たちと障がいのある人たちの関係を更に深め、いっしょに新しい芝居を作っていこうというもの。新しい関係を作るだけでなく、そこから今までにない新しい文化といっていいほどのものを創り出す。 昨年6月からぷかぷかの利用者さんと地域の人たちが月一回集まって演劇ワークショップをおこない、11月にみどりアートパークのホールの舞台でみんなで作った芝居を発表した。それは、障がいのある人たちといっしょだからこそできた芝居であって、「ぷかぷか」が日々ホームページやFacebookページで発信している「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」というメッセージを具体的に目に見える形で表現したといってもいい。 できあがった芝居は彼らが一緒にいた方がいい理由を端的に物語る。芝居はだから、彼らに対する社会のさげすんだ目線をひっくり返すほどの内容を持つことになる。 ホームページに詳しい記録が載っている。 「ぷかぷかパン」検索→「ぷかぷかホームページ」→左側メニュー欄「みんなでワークショップ」→「みんなでワークショップ第1期2014年6月〜11月」 ワークショップの詳しい記録。 「みんなでワークショップ」→「映画ぷかぷか物語」 ワークショップの記録映画から見えてきた物語 これまでに得られた成果 障がいのある人たちといっしょに演劇ワークショップをやると、彼らに対して「あなたがいないと困る」といえる関係が自然にできる。社会の中で邪魔者扱いされている彼らとそんな関係を切り結ぶことがで来た意味は大きい。 また障がいのある人たちといっしょだからこそ作ることのできた芝居は、今までにない新しい《文化》と呼んでいいほどのものだった。 今後の活動予定と抱負 2015年9月より「第二期みんなでワークショップ」を開始。今年は「みんなの生きる」をテーマに芝居を作っていく。月一回集まってワークショップをやり、平成28年2月14日(日)にみどりアートパークホールの舞台で芝居を発表する。 推薦者 近くのNPO法人レクタスの理事長塚原さんに推薦理由を書いてもらいました。 障がい者が地域でパンを作り、売っているだけでは、地域の方との交流は限定的なものとなる。「ぷかぷか」は、パン販売を地域を越え、隣接の市や区に交流を広げるだけでなく、芝居作りを通して地域の人たちと障がい者との交流を深めていくという素晴らしい企画を実践化した。パンを作っている利用者さんが芝居に参加することで、一人一人の生き方を広げ、可能性を広げるだけでなく、できあがった芝居自体が障がいのある人たちといっしょに地域社会に生きる理由をわかりやすく、地域住民の目に見える形で訴えることができていた。昨年の舞台発表でも多くの人たちの共感を呼んだ。ぷかぷかのこれまでにない企画、そこで創り出したものは、単なる福祉活動ではなく、地域社会を巻き込み豊かなものにし、それを地域文化にまで発展させようとする壮大な夢につながっている。 読売新聞もこういうことに100万円もぽんと出すなんて、なかなかやるなぁ、と思いました。ワークショップで創り出すものに100万円の価値をつけた,ということです。大事に使いたいと思います。 第二期みんなでワークショップは今苦戦していますが、発表会は2月14日(日)みどりアートパークホールです。詳しい時間などはまた後日発表します。100万円の舞台、ぜひ見に来て下さい。 昨年の記録映画は1月7日(木)にみどりアートパークホールでアンコール上映会をやります。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。