ぷかぷか日記

タカサキ日記

きみがここで見たことが未来の社会を豊かにするんだよ。

昨日のパン教室の写真は半日で485枚も撮りました。いつもの倍以上撮っていました。どうしてそんなに撮ったのかなぁ、と考えていたのですが、やはり今回はクリスマスパン教室と名付けたことで子どもたちの参加が多く、いろんな思いがあって、ついつい撮ってしまったのだと思います。 以前、映画「ぷかぷか」は単なる記録映画ではなく、「未来への祈り」と書いたことがあります。 pukapuka-pan.hatenablog.com そして今回、たくさんの子どもたちが参加したパン教室の写真をこんなにたくさん撮ったのも、「未来への祈り」が自然に込められていたのだろうと思います。 かわいい赤ちゃんの横顔を見ながら思い浮かんだキャプションは「きみがここで見たことが未来の社会を豊かにするんだよ」でした。

クリスマスパン教室

クリスマスパン教室を開きました。今回は小さな子どもたちがたくさん参加し、とても楽しいパン教室でした。 小さな赤ちゃんもお母さんと一緒に参加 ももこさんはお手本を披露 テラちゃんもなにかをアドバイス? モリヤさんも楽しそうにアドバイス パンを発酵させている間にケーキ作り 生地をケーキの型に流し込んでオーブンへ 焼けたかな? ハンバーガーにはさむハンバーグを作ります。 ミネストローネを作ります。 ハンバーガーのソースです。 ハンバーガーに鋏むトマト 子ども部屋にいつの間にかリエさん 発酵が終わり、分割、まるめ。 ハンバーグを焼きます。 ハンバーガーに鋏むタマネギが焼けました。 ケーキにのせるイチゴを切ります。 ケーキが焼けました。 ハンバーガーに鋏むアボガドを切ります。 生クリームを攪拌します。 ミキサーに付いた生クリームがおいしい 生クリームをケーキに イチゴをトッピング モリヤさんは子どもたちの先生 パンが焼けました。 ヨコヤマさんは子どもたちを相手に大好きな怪獣をやっていました。 お兄ちゃんお兄ちゃんと子どもたちが寄ってくるモリヤさん 赤ちゃんがようやく目を覚ましました。 コンノさんはちびまるこの話に夢中 バンズを半分に ミネストローネスープができあがりました。 ハンバーガーを自分で作ります。 アートなハンバーガー てんこ盛りハンバーガー きみがここで見たことが未来の社会を豊かにするんだよ。 これくらい口を開けないと食べられない。 デザートのケーキを切ります。 また来てね。

少し肩の力を抜き、子どもに向き合っていこうと思いました。

先日養護学校で講演会をやりました。ぷかぷかがこの5年で作り上げてきたもののお話をしたのですが、お母さん達、ちょっと肩の力が抜けたり、前向きの気持ちで何か始めようって思ったり、とても好評でした。感想がまとまりましたので、ぜひ読んでみて下さい。 「障がいのある人たちが、ありのままの自分でいられる」しかも、それできちんと仕事として成り立っている、お金で買うサービス以上のものを提供している、だから「ぷかぷかが好き!」「ぷかぷかのファンです」という人がどんどん増えている、というお話はお母さん達にとって希望を感じさせるものだったようです。ここには新しい《希望》がある、ということ、それが人を前に向かって押し進めるのだと思います。 うちの学校でもお話を、という方がいらっしゃいましたらぷかぷかまで連絡下さい。 メール pukapuka@ked.biglobe.ne.jp 045−453−8511 高崎まで ぷかぷかで作ってきたものは、できるだけたくさんの人たちと共有したいと思っています。ですから都合がつけばいつでもお話しに行きます。 ●●● ・熱い志を持って子どもたちと向き合っている姿に胸が熱くなりました。 子ども達が社会に合わせるのでなく、子どもたちに合わせて社会を変えてゆく事が大切というコメントに同感し、感激しました。 ・どれも大変興味深く、楽しく伺いました。 おから→絵地図になった話は、思いつきも怖がらずにやってみる(提案してみる)勇気をもらいました。 障害のある・なしに関わらず、その人の魅力・持ち味が自由に出せることは本当に素晴らしいと思いました。 仕事の話では(私自身も仕事をしているので)仕事=人生を豊かにする、結果で意味を見出すところは私も子供もまっすぐに前を向いて生きて行かれるようにしたいです。 それにはまず私自身がどうやって生きて行こうか、どんな姿を子供に見せられるようになるか、を考えていきたいと思いました。 志を持つと、その通りに出来なかった時のことも考えてしまいがちですが、そうではなくて希望を持ち続ける、も志のひとつなのかなと思いました。 100万円助成で100万円以上の価値創造は、お金だけじゃなく自分の持っているもの(できること)のアウトプットをそれ以上にすることも同じだなと肝に銘じました。 ・楽しいお話をありがとうございました。 こんな楽しそうな事業所さんがどんどん増えていくといいなと思いました。 ・元養護学校の教員の高崎さんが、ぷかぷかを立ち上げるまでの思いや、行動の一つ一つに感動し、カフェに伺ってみたくなりました。 高崎さんがあたたかく、おおらかなお人柄で利用者さんも個々の興味ある事や能力にあわせた仕事をまかされていて、物づくりに対する意識が高いと感じました。 ・お話を聞いていて、“とても楽しそうな職場の雰囲気”を実際に自分の目で見たくなりました。近いうちに伺いたいと思います。 ビジネスの概念を聞いて驚きました。障がいがあるとか関係ない!仕事で勝負!こういう考え方の職場がある事を初めて知りました。それと同時に高崎さんの方が使っていた言葉、「仕事観の乏しさ」、それは自分の事だな~と思いました。 ・ぷかぷかには時々行きますが、街の中で働く姿、が自然に溶け込んでいてほっとする空気を感じます。どの店舗も福祉っぽくない?内装で、場の空気が楽しいです。 高崎さんの学校での想い、彼らと仕事をすると決めてからのお話は、そういうこともあって興味深く拝聴しました。 高崎さんがぷかぷかのメンバーと紡ぐ物語は、障がいを持つ子供たちのひとつの可能性を仕事の場で示していますが、高崎さんの思いが実現していったように色々な方法、色々な想いが、これまで以上に日本のあちこちで実現していく状況が生まれつつあることを情報として知ることができる時代。子供たちを取り巻く環境がより良いものになって欲しいと思いました。 霧が丘の三軒長屋とカフェが示してくれることは、より多くの可能性を信じつつ“知る”“見る”ことからはじまる”親としての考え、行動する“ことの大切さのように思います。 “ぷかぷか”の存在を作っている高崎さんの話から、自分がやれることについて改めて考える機会を頂けました。ありがとうございました。 ・主人と娘をつれてカフェに食事をしに伺いました。厨房の中の方が、直接出ていらして娘に「どのパンがすきですか?」とパンをとりわけて下さったり「そのカレーは私が作りました。おいしいですか?」と話しかけてくださいました。娘は食事もさることながら、とても満足して帰ってきました。ファミレスに行くと家族は娘に「しーっ、しーっ」と人差し指をあてて言いっぱなしです。そういうことなしに食事ができる数少ない場所のひとつでした。貴重な空間です。また伺わせてください。 障害者の行きやすい地元を作っていく努力をしなければいけないのだと思いました。 ・「ありのままの自分でいられること」の大切さを忘れず、希望を持ち前に進みたいと思いました。欲張りすぎず、豊かな人生が送ることができるように子供のサポートをしていきたいと思います。 ・ありのままを受け入れ、ご自身もありのままに生きる高崎さんのそのような生き方に感銘を受けました。 お店に足を運びましたが、他の事業所・作業所とは違う雰囲気で、これが言われていた“空気感”なんだと納得しました。 少し肩の力を抜き、子どもに向き合っていこうと思いました。 ・“ありのままの自分”で過ごすことができたら、きっと毎日が楽しくてストレスもない幸せな日々。良いなぁと思います。 障がい者も“生きがい”“やりがい”を感じる事のできる職場なんだなと感動しました。 障がいを個性と受け止め、地域に自然体でなじめる社会になってほしい。 高崎先生のお話を伺って、とても気持ちがあたたかくなりました。こどもとの毎日、明るく楽しく過ごそう!!と改めて思いました。ありがとうございました。 ・先生が講演の最後におっしゃっていた「充実した小中学部を過ごす」「人生を豊かにする」という言葉、考えさせられました。 つい日々当たり前のように「何もしない」毎日が過ぎていきますが、まだなにか我が子にも才能が残っているかも??私が気づいてあげられていないものがあるかも??それを開放してあげられたら我が子の人生はもっともっと豊かになるのでは??と思いました。 自分探し、親子探し、のキッカケを作って頂き大変感謝しております。ありがとうございました。 ・本校高等部の息子(高1)が半月ほど前、校内実習があり、見学したり進路の先生から話を聞いて「就業活動しなくては…」と考え始めた矢先に今回の講演会に参加しました。 福祉行政っぽい考えとは一味ちがった面白いエピソードが楽しくきけて参加して良かったです。 ぜひぷかぷかさんのお店に今度伺って、現場でその空気を感じてみたいと思っています。 障がいのある人を世間一般に合わせる事よりも、持ち味を活かして、さらに世間の人達に影響を与えてしまう(ファンをふやす)というのがすごいなぁと思いました。 就労活動をこれから親子で進めていくにあたって、また違った視点から(本人らしさがのびのびと活かせるか?)検討することができそうです。 ・利用者がありのまま活動できているという事が、きっと楽に落ち着いて心平安にあるのだろうと思いました。誰だって良い環境で働きたいですもの!! そのためにも、基本的な生活習慣、身辺を整えられたら良いと思いました。 息子よがんばろう! ・先生のお話を聞いて、障がいのある人は社会に優しさ・ゆとり・楽しさ・自由をもたらす宝物!!と思いました。 「これをできるようにさせなければ」「支援をうけなくては」とガチガチになっていた頭がほぐれていくようでした。 子供の進路についてというより、自分の生き方、子どもの見方を考えさせられました。

みるみるうちに迫力ある富士山が完成!

12月2日(水) アート仕掛け人金子さんをお呼びしてのわんどワークショップ。広告を切り貼りして富士山を作りました。真っ白だった紙にみんなで切り貼りしていくと、みんなのエネルギーがそこにどんどん張り込まれたようで、最後は元気いっぱいの富士山ができあがったのでした。 何ができあがるのか全くわからない状態。 スタンプを押す人もいます。 だんだんエネルギーがたまっていきます。 絵も描き加えます。 富士山の山のラインを入れます。 富士山の形がくっきりと見えました。 完成!この迫力がすごい! お疲れ様でした! お疲れさま。また来て下さいね。

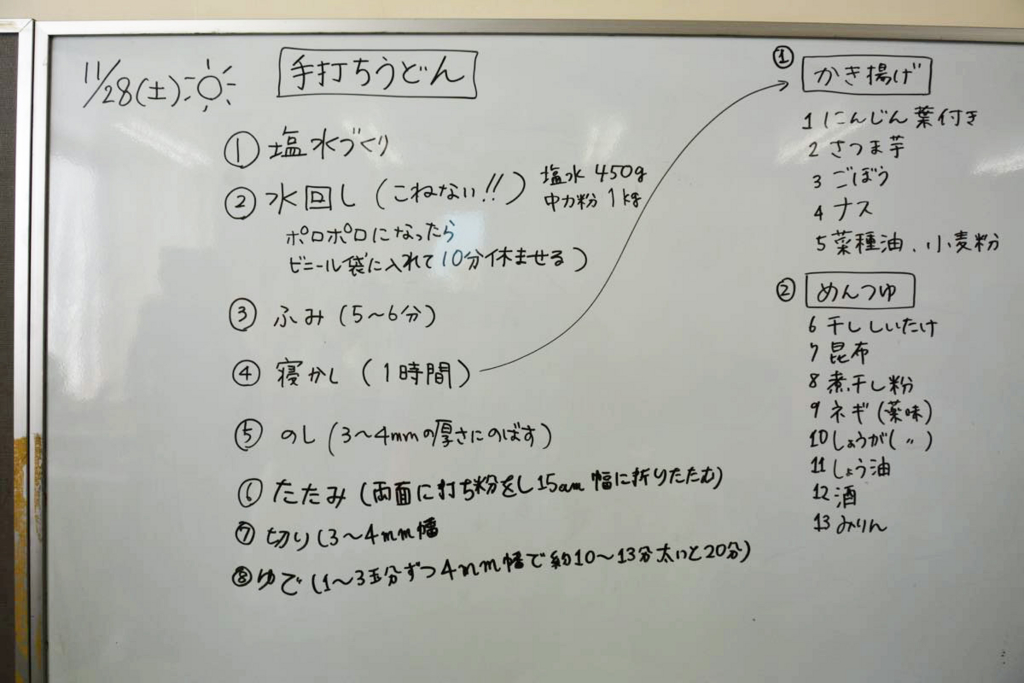

手打ちうどん作りました。

11月28日(土)料理教室をやりました。メニューは手打ちうどん、野菜の書き上げ、サータアンダギー、ごぼうのきんぴらです。 中力粉に前日から作った塩水を混ぜます。 10分ほど寝かせます。ヒマなのでみんなの写真、適当に撮りました。 手で少しこねます。生地が硬いので、結構力がいります。 コヤマさんはいつもいい顔をカメラに向けてくれます。 ヤマネさんは突然思い立ってサータアンダギーを作り始めました。レシピはスマホで調べ、足りない材料はス−パーまで買いに行きました。でも、こうやってチャチャッと作り始めるところがすごいですね。サータアンダギーはそれほど簡単ではありません。 手でこねて丸めた固い生地を今度は足で踏みます。 こんなふうになります。 それを半分に折って、また踏みます。 何度も足で踏んだ生地を麺棒でのばします。 10センチくらいの幅で折ります。 うどんをゆでます。 昆布と椎茸で出汁を取ります。なんとも贅沢な出汁です。 かき揚げを作ります。 人参の葉っぱのかき揚げです。 サータアンダギーができました。 うどんができました。 かき揚げもできました。 うどんの上にかき揚げをのせます。サータアンダギーまでのせた人がいましたが、ま、いいか。 いただきます。

障がいのある人を雇用することは、お互いが豊かになるということ。

瀬谷区役所の人権研修会で、少しお話しする機会をいただきました。障害者雇用がテーマになっていたので、それにつながるお話です。 最初に障がいのある人たちとは一緒に生きていった方が「得」だよ、というお話をしました。これはいつも言ってることですが、おつきあいすれば人間としての幅が広がること、それは自分を豊かにすること、心が癒やされること、日々が楽しいこと、だから彼らとはつきあった方が得!と。 ぷかぷかの週一回のパン販売は区役所を豊かにしている、という話もしました。区役所の売り上げは,始めて5年目の今、日によりますが、始めた当初の10倍くらい売れることもあります。売り上げはパンのおいしさ+アルファが生み出していて、ぷかぷかの場合、この+アルファの部分が売り上げを伸ばすいちばんの要素です。+アルファはメンバーさんが販売することで生まれる「なんだか楽しい」「癒やされる」「心が温まる」などの雰囲気です。ふつう仕事中はみんなまじめな顔して仕事しているので、こんな雰囲気を味わえることは幸せな気持ちを味わえる時間だと思います。だとすれば、ぷかぷかは週一回、昼休みのわずか1時間ですが、区役所を豊かにしているんじゃないか、というわけです。一日の中でぽっと心があたたかくなるような時間て大事ですよね。それがあるから、また生きていこうって思えるというか… 何よりもぷかぷかのメンバーさんとつきあえるわけですから、それだけで人は豊かになります。外販のお店にやってくると、「やあ!」ってメンバーさん達とハイタッチするお客さんが何人もいます。こんな関係でいられるって、すごくいいなって思うのです。障がいのある人たちと会うのを楽しみにしている人たちがいる、ということ。社会をざっと見渡しても、そんなふうに思う人はなかなかいません。そういう関係をぷかぷかのメンバーさん達は、こちらが何も言わないのに自分たちで作ってきました。考えてみればすごいことだと思います。外販はですから、ただ単にパンを売り買いする場ではなく、お互いが豊かになれるような「場」でもあるのです。 ぷかぷかのパン屋にはこんなに人が並びます。社会から疎外されている人たちのお店にこんなに人が並ぶのは、社会の希望だと思っています。(瀬谷区役所の外販) 仕事は人生を支えるもの、という話をしました。エミちゃんはぷかぷかで働き始めて2年目、「最近どうですか?」とケースワーカーさんに聞かれ、「以前は毎日うつむいていましたが(ぷかぷかに来る前は作業所で働いていました)、今はまっすぐ前を向いて生きています」とすばらしい言葉を語りました。この言葉をきっかけに、ぷかぷかの仕事はメンバーさんの人生を支えるもの、豊かにするものと考えるようになりました。そういう仕事を提供しているので、みんな仕事がほんとうに楽しいようです。ぷかぷかに見学に来られた方はたいがい「ここは明るいですねぇ」「笑顔が多いですねぇ」と言われます。空気感が違う、とも。 昔担任した生徒で一般就労した方がぷらっとお店にやってきたことがあります。給料がいいので、貯金を300万円も貯めているそうです。イタリア旅行にも行きました。でも貯めたお金をどんなふうに使うのかのビジョンはありません。休みの日は打ちっ放しのゴルフ場に行くそうです。「楽しい?」「いや、別に。」という返事。一般就労したのはいいのですが、いい人生送っているのかなぁ、と思いました。 ここまで来てようやく障害者雇用に必要な視点の話になります。 障がいのある人たちと一緒に生きていくことは自分を豊かにすることです。障がいのある人たちを雇用することは、職場を豊かにすることです。職場が豊かになれば、社会が豊かになります。 障害者雇用は雇用の面で「障がいのある人たちと一緒に生きていく」ということを実現するものだと思います。だとすればなおのこと、彼らを雇用すると、私たち自身が豊かになるという視点を持って欲しい、とお話ししました。 障害者雇用達成率だけが、語られる現状では、彼らを雇用することで得られる豊かさを見逃している気がします。なんとももったいない話です。彼らと人として出会って欲しいと思います。それがあってはじめて彼らとおつきあいして得られる豊かさというものを実感できます。 仕事は彼らの人生を豊かにします。彼らを雇用することは、お互いが豊かになる、ということです。そういうことが抜け落ちた障害者雇用に関する議論はなんだか淋しい気がします。

一緒に生きていくことが自分を豊かにする。ジーンときました。とても素敵な時間でした。

たまプラーザでの映画『ぷかぷか』上映会の感想第2弾です。 ・先生と監督のお話が聞けてよかった。ワークショップに参加してもよいですか?すばらしいつながりと表現づくりの場を見て本当に感激しました。 ・人を生かす、共に生きることを痛感! ・ワークショップはすばらしかったです。 ・皆さんが一体になっている姿が大変感動いたしました。 ・見せていただいて本当によかったです。日々自分の傲慢さを知らされた気がします。 ・一人ひとりの個性に向き合い光るところを引き出す姿に頭が下がりました。パン屋さんで働く姿以外での販売量の多さにちょっと驚きました。最後の「彼はそのままの姿でいのではないか?」とのことばとそのシーンに涙が出ました。 ・編集に苦労されたようですが、子どもを連れてきたのですが、これからの世代の子供に見せるには長かったようです。それでも居眠りしながらも長い間頑張ってくれました。本当は映画の雰囲気が嫌いなのに居れたことは、気になり、魅力があったのだと思います。「ぼくって障害者なの?」と言っていた時期もあったので、「ぷかぷか」の中の所が響いていたのだと思います。 ・この人たちの先を思う。今以上に共存できる社会、これからの生き道を思う、つなげていくことを思う。ここにいられる子ども、人たちは幸せとも思う(世の中のすべてはすくえないけど) ・障がいの「カキネ」を考えています。むずかしいけど。「森は生きている」確か60年近く前に映画で見ました。小学生の低学年でした。そして「燃える燃える・・」という歌詞も鮮明に覚えて口ずさんでいました。雪の中で・・とても美しい情景だった。それを偶然にも今日改めてめぐりあえ感動しています。こんな出会いがあったなんて・・涙涙、孫を暖かく見守て行きたいです。 ・最後の高崎さんのそのままでいいじゃんが心にひびきます。まーさんがやりがいのあることをみつけていくくだりがよかったです。6か月でこんな形になるのですね。障害はあまり重くなさそうなので可能性が広がるのかなと思いました。我が子は重度なのでこの空間にいる事さえ難しそうですが、楽しそうで何よりです。 ・障害者の方たちの暮らせる場所、そして指導者の方たちのご苦労をおもいました。 ・やっていくことを明確にして、みんなで努力する過程ができたらもっとたのしい物語になると思います。頑張っていきましょう。 ・障害を持った子を亡くして11年経ちました。年輪と共に少しずつそれまでの経験が過去になっていく中でその気持ちを思いださせて頂き感謝しています。今晩息子が夢の中に出てきてくれたら・・(笑)ありがとうございました。 ・ビデオの中でまーさんがどんどん変わっていくのがすばらしいと思いました。また、みんなで作り上げていく達成感は生きる力になる元気になることができると感じました。 ・人間接し方が大切なことを知らされました。犬でも猫でも同じだなと思いました、(笑顔で優しく) ・”ここはチーム”いい言葉ですね。一緒に生きていくことが自分を豊かにする。ジーンときました。とても素敵な時間でした。ありがとうございました。 ・私自身障害者という言葉に疑問を感じていたので”ぷかぷかさん”という言葉が日常てきになると良いなと思います。彼らのエネルギーや表現できる力が自分にはとても苦手なことで素直に表現できる姿がとても魅力的で何か一緒にできる機会があったらいいなと思います。上映会をみてとても元気をもらいました。もっとたくさんの人に観てほしいなと思います。私も何か挑戦してみたいと勇気づけられる映画でした。ありがとうございました。 ・0からのスタートでみんなで一つの目標に向かって作り上げていくすばらしさ、人々の成長の様は素敵な空間があること、この上映会に参加できていろいろ感じました、ありがとうございました。 ・すばらしい舞台、演技、歌に感動し、思わずなみだがこぼれました。見ていて楽しいし、一緒にやったらもっと楽しそうだとおもいました。ワークショップでは仕事で生かせそうなこともあり、勉強になりました。天井が低いので画面の下のテロップ文字がみずらかったのが残念です。 ・人間はやはり無限と思う。とても素晴らしいと心温まる時間でした。”やればできる”そんな時間をもち考えさせられました。 ・長い間練習されてでも楽しそうで、どんどん力がでてきているのに感動しました。 ・楽しくて暖かい気持ちになました。ナレーションや効果音に騙されない映像、とてもよかったと思います。これから自分は何ができるのかな、考えてみたくなりました。もっと知りたいな、一緒にいたいなそんな気がします。今自分が仲間になりたいかも。 ・一人一人の感性をそのまま受け入れておられる様子がとてもよかったです。一人一人がのびのびとしていて見ていて、だれが障がい者か健常者かわからず、引き込まれました。 ・2回目ですが、前回とはまた違って今回は内容だけでなく彼らの歌う音楽やピアノの音色などがとても心にしみました。 ・長いビデオ撮り切りましたね。個人として出演者の個性が理解できました。よくやり切りましたね。ただただうれしかった。 ・PTの資格を取って初めて働いたのが、肢体不自由児の小さな施設でした。今は成人の脳卒中のかた、ぷかぷかになりたての方がたと仕事をさせてもらっていて、なかなか地元の方たちとのふれあいができない日々ですが、退職したら地域で生きていかれる、そんな安心感DVDでした。これからも、生まれて生きてなくなるまでの物語のひとつひとつに触れあっていかれたらと思います。今日はありがとうございました。 ・自分がどれほど固い身体で毎日を暮らしているか!そうそう私の方がよっぽど不自由・・字にも言葉にも頼り切らないコミュニケーション=エール交換エネルギー交換に励まされます。 ・すばらしかったです。みんないろいろな障がいがありながらも一つになってつながっていると感じました。これからももっともっと頑張って欲しいと思います。 ・感動しました。 ・知らないことをたくさん教えてもらいました、ありがとうございました。 ・2時間の映像があっという間でした。ぷかぷかの人たちのだんだんいききしてくる表情がステキでした。見ていて気持ちがよかった。ぷかぷかのひとたちに魅力を感じました。ただこの楽しさは、私自身が当事者(障害児の親)だから感じる事なのかもしれないと思います。日頃障害児者と関わりを持たない人にこの映画を見てもらうこと(知ってもらうこと)の意義をはっきり示してもいいと思います。(心のバリアフリーとか)でないと、上から目線の偽善者に見えかねないと思います。 ・涙がでました。私もぷかぷかさんたちと一緒にいる時とても癒されます。今後の活動をまた楽しみにしています ・ステージを見ていると誰が健常者で誰が障がいがある人かわからになー・・と思いました。こんな風に一緒に社会で生きていけると楽しいよなー自然だよなーと改めて感じました。ただ・・”彼らは赤ちゃんのようにムク、自由に生きている”という監督のことがには私自身はストンと納得はできずにいます。彼らも社会のしがらみに苦しんでいるし、自由にふるまえずにもがいていたりする部分もあると、わたしは思っているからです。だけど、ぷかぷかさんにはとっても魅力がある、それはどこから来るものなのか、それが今日私が上映会からもらった宿題なのかなと思います。 ・ぷかぷかという名前いいですね。障害も一つの個性、それぞれをそのまま受け入れ一つのものを作り上げ、成長していく様子はどの子もそれぞれで楽しかった。パン屋さんに行ってみます。 ・時々ぷかぷかさんのパンを購入していましたが、お店の写真がとても懐かしかった。1部でも泣いてしまいましたが、2部のメーキングでさらに彼ら彼女たちのすばらしい個性と活動ぶりと共同作業に感動をいただきました。本日は元気をいただきました。本当にありがとうございました。感謝 ・ぷかぷかの皆様は周りの人たちへのあたたかさ、愛を振りまき元気にしてもらってるのがよくわかります。ぷかぷかという言葉もステキ。どの人たちもステキ。どんどん成長していってこちらが頑張らなくちゃと考えさせられます。 ・高崎さんのお話をじっくり聞きたいです。「人間は苦労したほうが良い」という言葉はひびきました。 ・一人一人のドラマがあり、それを見られてよかったです。自分の子どもが大きくなった時のイメージが少しわいた気がします。ぜひカフェにも行ってみたいです。 ・私の子供は参加していませんが、どんどん変わっていただきたいです。親だけでなく寄り添ってくださる方がいるから、やっぱり自分達だけでは達成感を感じることが悔しいけどできない、ありがたいです。お仕事しているだけでは生きていけないです。スタッフの方にまず感謝です! ・楽しかったです。 ・上演の時から見たいと思っていて、ようやく見れてとてもうれしいです。みんなの表情がWSを重ねるごとに変化して生き生きしてきて、すばらしかったですよ。ぷかぷかのランチにぜひ行かせてもらいます。 ・みんながとても楽しそうに参加していたのが印象に残りました、でも2部の本番までの様子を見させてもらって、それぞれの方が本当に時間をかけて成長され本番に臨んだことにおもわず拍手でした。 ・セリフ等が少し違っていても、ちゃんと結果にたどり着く全体の流れや、そこへもっていくことのできる皆さんの力に感激しました。 ・とてもよかったです。 ・自分はぷかぷかに2回パンを買いに行ったことがありました。だからよく知っているのですが、こーゆう上映会というのもやるんだなとおもいとてもよかったと思いました。 ・障がい者の親として保育者として改めていろいろ考えさせられました。いろいろな人に見てもらえるといいですね。 ・まぁさんがまきのさんに出会って表情がかわっていくシーンがすごくよかったです。 ・大人になると自分の思っていることなどを自由に身体を使って思い切り表現する機会がなくなってしまっていることに改めて気が付きました。とらわれない自由、大事なものはみんなちがう・・など考えさせられました。最近偶然ぷかぷかさんの「塩パン」をいただきましたが、今まで食べた「塩パン」の中でナンバーワンでした。 ・障害あるなし関係なく一人ひとりの表現、進化した姿がすばらしかったです。楽しい企画ありがとうございました。 ・集団に入っていけない人を時間をかけて仲間に入ってお話できるようになれたのはすばらしいと感動しました。1つのドラマが一人一人の力で成功したのが関心しました。 ・4月の神様のハッピ?格好よかったです。 ・「ただちょっとガマンして待てば、物事がいい方向に行く」ということを最近実感しています。そのことに自信をもっていいと映画を見て思いました。 ・とてもよくできているドキュメンタリーだと思いました。 ・すごく安らかな時間をいただきました。自分の日常に映しながらのよい時間でした。 ・忙しい時間の中で久しぶりによい映画を見ることができうれしいことでした。 ・だんだん自分の意見が言えてのびのび表現できてよかった。皆さん楽しそうですね。 ・舞台に残った台本に”矢印をつけるセンス”はいただけない。 ・ワークショップすばらしい!しょうがい者と呼ばないの当たり前・・私にはとてもできません。みなさんホントすごい!利用者さんと呼ばずメンバーさんという高崎さんかもくな女の子が気になっていた宮沢さん。メンバーの皆さんに一人一人に生きる場所のあるぷかぷか素敵なお店、場なのだろうと思います。近いうちに必ず伺います。 ・ぷかぷかさんはベーカリーだけだと思っていたので表現活動もしているのを知れてよかったです。それぞれの個性がよく出ている映画でした。私は「アルカヌエバ」の就労のお手伝いをしているのでとても勉強になりました。 ・出演者の方々の表情がだんだん変化していく姿がとても映されていた。障がいのある人もそうでない人もとても楽しそうにさんかして一体感を感じた。 ●●● 映画『ぷかぷか』の自主上映,やってみませんか?2時間11分のちょっと長い映画ですが、おもしろいです、楽しいです、元気が出ます,「一緒に生きていくってこういうことか」って納得できます、未来に希望が持てます。 映画監督の宮沢あけみさんと、ぷかぷか代表の高崎のトークショー込みで上映料は6万円になっていますが、価格は相談に乗ります。6万円て高そうですが、その6万円が生み出す『新しい価値』、つまり映画を見たあと、ちょっと元気をもらったり、ホッと気持ちが楽になったり、みんなの気持ちが前向きになって何か新しいことが始まったり、障がいのある人たちの未来に希望が持てたりするなら、6万円はそれほど高くない気がします。6万円が生み出す『新しい価値』をどのように評価するか、そのことにつきると思います。ぜひ検討してみて下さい。 上映についてのお問い合わせは045−453−8511 ぷかぷか事務所 高崎まで 映画『ぷかぷか』は来年1月7日(木)みどりアートパークホールでアンコール上映されます。

世の中のぷかぷかさん達がみんな あんな風に安心していきいきと過ごせたらいいなぁ

先日たまプラーザで上映した映画『ぷかぷか』の感想が送られてきましたので紹介します。 主役はもちろんぷかぷかの皆さんですが、彼らを取り巻くミュージカルを指導する 方々が、スタッフたちが、生き生きと楽しんでいる姿。私もいま、養護学校にて給食 介助の非常勤をしており、身近に子供らと接していて私が彼らから影響をうけて変 わっていくことを体感しています。この障がいの人らといることに慣れたときの、 いっしょにいることの安心感やら、発見やら。私も、社会に伝えていくお手伝いをし なくてはいけない、と思いました。 死にたい口癖のお兄さん、すぐに答えられない女の子、気になるぷかぷかさんたち の、時間をかけたからのうれしい成長の記録、高崎先生の暖かい見守りを貫く姿。 上映会を主催された方が、もっといろいろな人にみてほしい、とここまで企画を立ち上げた気持ちがわかります。 今回、チケット販売にはたまプラーザ近隣の特別支援級や、子育て支援関連、社会福 祉関連の知人らにお声かけし、見に来て頂きました。障がい児のお母さんらも結構来 ていただいたのですが、皆さんそれぞれに、子供の進路先への情報収集に必死な日々 です。この映画を見ていたそのお母さんたち、ミュージカルの練習風景や、パン屋販 売のシーンやあらゆる映像をみていて、みんな自分の子供たちにも、明るい明日があ るという安心感やら、希望を感じたのではないかな、と思います。帰り際、皆さんの 一言一言と、その笑顔に、そう感じた。 …一方で、先日お亡くなりになったメンバーの方が映像に写ったとき、少し寂しい気 持ちにもなりました。それぞれの、寿命もあるんだな…、と。 ○ ぷかぷかさんたちの持つある種のスピードのゆるやかさが心地よかったんだろう と、解釈しています。高崎先生のお人柄というか、パーソナリティーに支えられてい る部分が大きいのでしょうが みなさんのひとりひとりの個性もやっぱり素晴らしく、自分って何ができているんだ ろうと、(子ども達の)幼稚園時代からの疑問にまたぶつかってしまったデス。 ○ どうしたらあの作品をお金をかけずにキャラバン上映できるか、全く興味も理解 も接点もない人たちにどうしたら見てもらえるか、を考えています。2部目のメイキ ング(ワークショップ)を追った作品の方が、知らない人に伝える力があるように思 いました。本番の舞台映像も出てくるしね。私の職場もケアプラザですし、学校やP TAの講座に食い込む方法はないものかな?とも思いました。 単純に役者さんに会いに行きたいな!パン食べたいなぁ〜〓とも思ったし、デフパ ペットは私のあこがれでもあるので、ぷかぷかとパペットの化学反応起こしてるワー クショップに私も身を浸してほぐしてもらいたいぃ〜〓とも切実に感じた。 そのままでいいんだよ、というメッセージは、北海道浦河のべてるの家(精神障がい の方が地域に溶け込んだコミュニティーを作っている)につながるものがあります ね。すごく豊かでおもしろいので、機会があったら本など見てみてください。という わけでこちらこそ、映画お声かけいただいて感謝です。 ○ 一日お疲れ様でした。かなりの長時間。見応えありましたね。辻くんは、我が家 の坊主にも通じるところがあり、なんだか他人事でない懐かしさを感じたよ。 ○ 娘は、感想について。心に伝わって、感じることでことばにできない。辻くん良 かった。ミュージカルのワークショップでやったことをたくさんやっていた。表現 ワークがなつかしい。それぞれの人の個性が光っていた。とか話していました。 ○ 映画は感動したし、色々考えさせられました。世の中のぷかぷかさん達がみんな あんな風に安心していきいきと過ごせたらいいなぁと思います。 ○ こちらこそ、楽しかったです。 ありがとうございました。障害者と関わりを持っ たことのない人が、あのような映像で障害者に少しでも親近感をもってもらえるとい いな、と思います。関係者の方々の熱意もかんじられ、障害者のかたたちの生き生き とした表情にも感動しました。ありがとうございました!・ 映画をみた皆さん、さっそく郵便局前の「ぷかぷか」に、パンを買いに、お昼を食べに、あのキャストたちに、会いに行きたい!と思っているようです。 また、売り上げに貢献できますかね(^^♪ これからの時代は、ソーシャルビジネス 少子化、高齢化を鑑みて、イケイケどんど ん勝ち組の時代は終わり、ぷかぷかコンセプトの街づくりのようなことが、意味をな す社会にならないと、日本は自滅しますよ。なにが、地方創生でしょうか? 願わく ば、これをきっかけに我が青葉区でも、ぷかぷか2号店のような仕事場が開設される ことを! 今後もお付き合いのほどをよろしくお願いします。 ●●● 映画『ぷかぷか』の自主上映をぜひやって下さい。2時間11分のちょっと長い映画ですが、障がいのある人たちと一緒に何ができるか、彼らと一緒に生きていくってどういうことか、ということについて具体的な提案をしています。何よりも未来に希望が持てるような映画です。 映画監督の宮沢あけみさんと、ぷかぷか代表の高崎のトークショー込みで上映料は6万円になっていますが、価格は相談に乗ります。映画を見たあと、ちょっと元気をもらったり、ホッと気持ちが楽になったり、みんなの気持ちが前向きになって何か新しいことが始まったり、障がいのある人たちの未来に希望が持てたりするなら、それは6万円が生み出す『新しい価値』といっていいと思います。6万円が高いか安いかは、それが生み出す『新しい価値』をどのように評価するか、ということで決まるのだと思います。 上映についてのお問い合わせは045−453−8511 ぷかぷか事務所 高崎まで 映画『ぷかぷか』は来年1月7日(木)みどりアートパークホールでアンコール上映されます。

むっつり大王は自分の中に

第二期第三回ワークショップ。第一回は谷川俊太郎の詩『生きる』を読み、みんなの『生きる』を書きました。第二回はその詩に対立するものを書きました。でも対立の力が弱いというか、みんなの『生きる』世界を蹴散らすほどの対立がなかなか見えませんでした。 そこで考えたのが『むっつり大王』。とにかく楽しいことやうれしいことが大嫌い。生まれてこの方、笑ったことが一度もないという暗い人生ひとすじの大王。 その「むっつり顔」をやってみました。「むっつりの階段」というコミュニケーションゲームです。7人くらいが横に並び、最初の人は少しだけむっつりした顔を作ります。隣の人はそのむっつりした顔をよく見て、そのむっつり顔を少しふくらませて次の人に送ります。その次の人は更にふくらませて…というふうにだんだん「むっつり」をふくらませていきます。 むっつりのお面を作りました。紙皿に自分のイメージするむっつり顔を描き、目に穴を開け、輪ゴムで耳に引っかかるようにしてお面を作りました。 自分でむっつり顔をして、その自画像を描くヨッシー お面をつけてみます。 ピアノに合わせて動き、むっつり顔をする理由を一つあげます。 「うるさい!」とか「こっち見んなよ」とかいろんなことを言っていましたが、反省会で、「私がふだん思っていることと同じだわ」「これだけのことをふだん、みんな自分の中で押さえてるんだね」といった意見が出ました。要するに「むっつり大王」は外からやってくるのではなく、自分の中にいた、というわけです。 「みんなの生きる」を蹴散らしてしまうものとして、わかりやすい「むっつり大王」を持ってきたのですが、それは実は自分の中にいた、という発見。 「むっつり大王」を提案したとき、進行役をやっている演劇デザインギルドの代表のナルさんは 「むっつりは、悪ではなく、弱い状態を表していると思います。弱さというのは、単純じゃなくなるということです。外と、あるいは自分の内部とも葛藤を抱えて、なおかつその原因が見えていないからだと思います。」 と意見をくれました。 今回、むっつりのお面をかぶって、むっつりの理由を言ってみたら、まさにそういったことが少し見えてきた、というわけです。 私たちは日々の生活に追われる中で、谷川俊太郎の詩にある「生きる」の世界を、ともすれば忘れてしまいがちです。 大事にしなければならないことを忘れ、私たちはいったいどこに向かおうとしているのでしょう。 先日、映画「ぷかぷか」を久しぶりに見て、 「ワークショップの場には、なんて豊かな時間が流れているんだ」 と思い、 「障がいのある人たちの、できないところをできるようにしようとか、時間のかかるところを、時間がかからないようにしようとか、そんなふうなことをちっとも考えていないからこそ、この豊かな時間が生まれたのだと思います。」 と書きました。 できることはいいことだ、時間のかからないことはいいことだ、みたいなことにずっと追いまくられる日々の中で、だんだん「むっつり顔」が私たち自身の中でふくらんできているのかも知れません。そして『生きる』の詩にあるような豊かな世界を、知らず知らずのうちに自分で押しつぶしているのかも。 だとすれば、ワークショップが創り出しているものや、ぷかぷかが作り出しているものの中にこそ、この「むっつり顔」を超えるものがあるのかも知れません。 それをどうやって芝居の形にするのか、ここからが勝負です。

そんなふうなことをちっとも考えていないからこそ

11月22日(日)たまプラーザの映画『ぷかぷか』の自主上映がありました。半年ぶりに見る映画はとても新鮮で、 「なんて豊かな時間が流れているんだ」 と素直に思いました。ぷかぷかのメンバーさんと地域の人たちが一緒になって、芝居を作っていく。月一回集まり、6ヶ月もかけて、少しずつ少しずつ作っていきます。 芝居を作る作業は、普通の人だけでやっても大変な作業です。そこに障がいのある人たちが加われば、もっと大変です。ストーリーがなかなかみんなの中に入って行かなかったり、いろんなことにものすごく時間がかかったり……。でも、その大変さをむしろ楽しみながら芝居作りが少しずつ進むところが,場の豊かさを生んでいるんだと思いました。 障がいのある人たちの、できないところをできるようにしようとか、時間のかかるところを、時間がかからないようにしようとか、そんなふうなことをちっとも考えていないからこそ、この豊かな時間が生まれたのだと思います。そのことの意味をもっともっと私たちは考えていいように思います。 映画の終わりのほんの5分ほど、ワークショップに参加したぷかぷかのメンバーさんたちの働くシーンが出てきます。エプロン、三角巾、マスクをつけ、黙々と働いています。ふだん見慣れているはずの、その働く姿が映画の中ではほんとうに輝いて見えました。この黙々と働く彼らの姿があって、あの輝くような舞台があったのだとあらためて思いました。そんなことを考えていたら、また涙がぽろぽろ出てきてしまって、そのすぐあとにあったトークショーでなかなか言葉が出てこなくて困りました。 来年1月7日、長津田駅前にある「みどりアートパークホール」で映画『ぷかぷか』の上映会があります。ぜひ見に来て下さい。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。