ぷかぷか日記

タカサキ日記

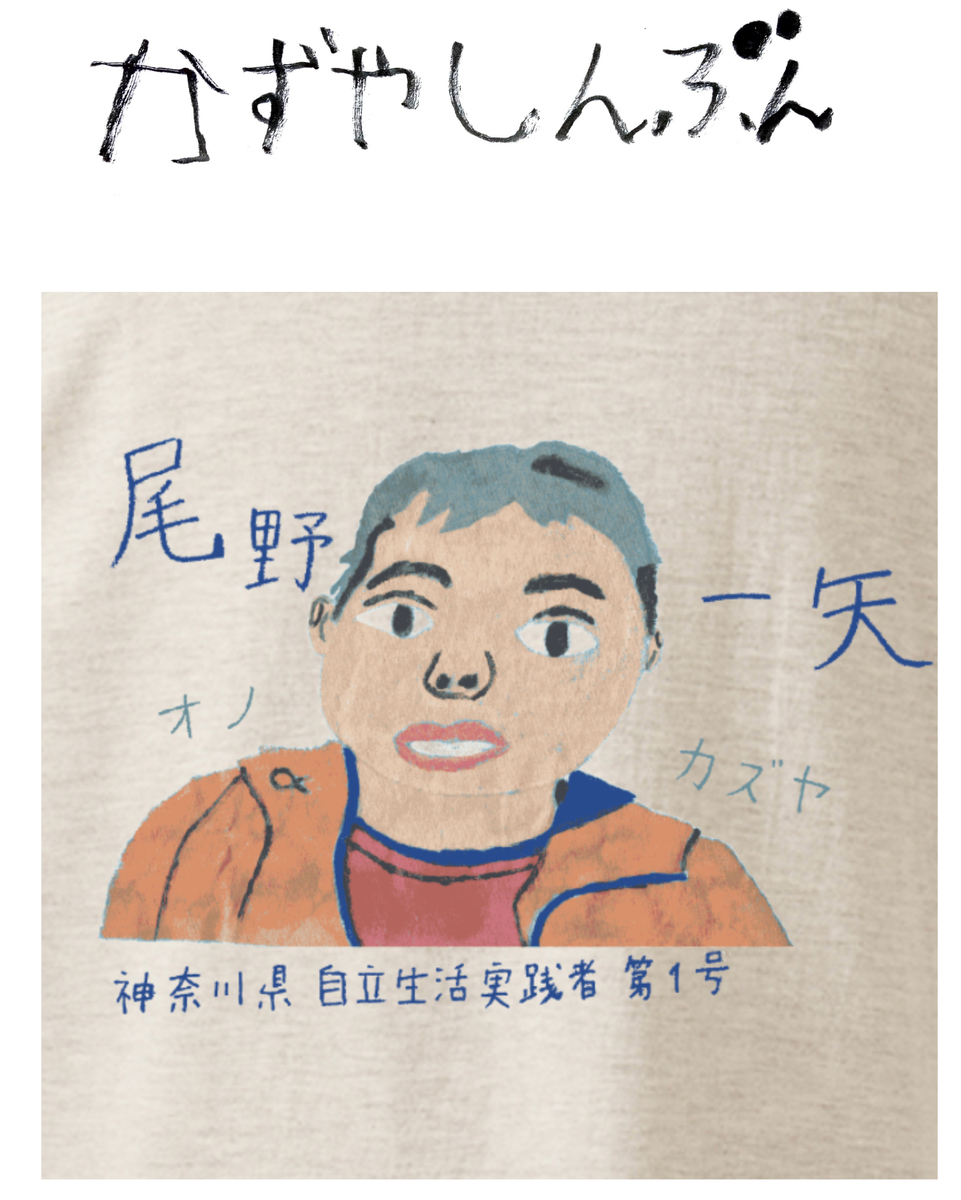

尾野一矢さんのホームページ「よってけ かずやんち」ができるまでの物語

尾野一矢さんのホームページができました。 www.ono-kazuya.com そのホームページができるまでの小さな物語を書きます。 1)「うるさい!」という苦情にどう対応すればいいんだろう 一矢さんの地域での自立生活の始まった頃、神奈川新聞の成田記者の紹介で介護者の方と一緒にぷかぷかに遊びに来たことがありました。アパートで一矢さんが大声を出し、その苦情が来ていて困っているという話をその時聞きました。ではどうしたらいいのか、「自立生活って、ただアパートで暮らすだけでなく、こうやって街に出て知り合いを増やしていくこと」ではないか、そのためには何をすればいいのか、を考えました。 www.pukapuka.or.jp 2)友達大作戦 「友達大作戦」が始まります。 www.pukapuka.or.jp 3) 友達大作戦で使う植木鉢を作ります。 作戦が具体的に動き始めます。 www.pukapuka.or.jp 4)「かずやさんの大声に対する苦情にどう向き合っていくのか」を考えることは、「重度障がいの人が地域で暮らすことの意味を深く問い直すこと」 www.pukapuka.or.jp 5)「かずやしんぶん」第1号ができました。 www.pukapuka.or.jp 6)ホームページ「よってけ かずやんち」の提案 www.pukapuka.or.jp 7)固くドアを閉じてしまった人の心を想像する www.pukapuka.or.jp 8)「かずやしんぶん」には地域社会を変えるチカラがある www.pukapuka.or.jp 9)かずやさんの自立生活を、福祉とは違う視点で語ること。それは今までにない新しい豊かさを生みます。 www.pukapuka.or.jp これが地域での暮らしを始めたかずやさんの大声に対する苦情が出たことからホームページ開設に至るまでの物語です。苦情に対し、どうしたらいいんだろう、と色々悩み、具体的な作戦を展開していったことが、こんな物語を生みました。それがホームページ開設につながったのです。 友達大作戦は以下のように展開していきました。ページ2から始まります。下から日付の順で読んでいって下さい。 www.pukapuka.or.jp 上のページからの続き。 www.pukapuka.or.jp ここから先は、現場を担う人達がこの物語をどんどんふくらませていって欲しいなと思います。

ぷかぷかの映画『The Secret of Puka Puka』を上映してみませんか?

ぷかぷかの映画『The Secret of Puka Puka』を上映してみませんか? vimeo.com ●「ともに生きる社会」ってなんだろう、 ●どうやって作るんだろう、 ●その社会は何を生み出すんだろう、 ●障がいのある人達とどうやったらうまくやっていけるんだろう、 ●彼らといっしょに生きて、何かいいことあるんだろうか って考える時、ぜひこの映画を見てみて下さい。考えるヒントがきっとたくさん見つかります。 見ると「心ぷかぷか」になる映画です。 「心ぷかぷか」になるのは、ぷかぷかさんたち〔ぷかぷかで働く障がいのある人達〕と 「いっしょにいると心ぷかぷか」 になるような関係があるからです。 ぷかぷかは、代表のタカサキが養護学校の教員時代に障がいのある人たちに惚れ込んでしまったことが出発点です。色々できないことがあっても、彼らと過ごす毎日がすっごく楽しくて、そばにいるだけで心が和み、いつもそばにいたいなと思うようになりました。 教員を定年退職する時、ここで彼らとお別れしてしまうのはなんだかもったいないと思い、彼らといっしょに生きる場としてぷかぷかを立ち上げました。彼らを支援するとか、何かやってあげるという上から目線ではなく、どこまでもいっしょに生きていきたい、という思いでぷかぷかは始まったのです。 彼らといっしょにいると楽しくて、心が弾みます。心がやわらかく耕されます。それがいつの間にか 「いっしょにいると心ぷかぷか」 という雰囲気を作りました。 そんな雰囲気が映画の中でぐるぐる回っています。 この映画は2017年の10月にカナダのバンクーバーで開かれた世界自閉症フェスティバルで上映されたものです。映画は海外の人たちに前年に起こったやまゆり園事件を伝えるメッセージで始まります。1分ほどのBGMのないテキスト。そのあとの映像は事件をどうやって超えていくのか、というぷかぷかのメッセージです。優生思想云々のむつかしい話ではなく、障がいのある人達といっしょに生きていくと心ぷかぷかになるよ、だから彼らとはいっしょに生きていった方がいいよ、というやわらかなメッセージ。 「いっしょにいると心ぷかぷか」になる関係こそが事件を超える社会を作っていくのではないか、そんな思いでこの映画を作りました。 機会があれば仲間を集めて上映会を企画してみて下さい。「ともに生きる社会」について、深く考える機会になります。「ともに生きる社会」に向けて具体的に一歩前に進むことになります。この「具体的に一歩前に進む」ということが大事です。 この映画を見て、一人でもたくさんの人が 「障がいのある人たちといっしょにいるといいよね」 「楽しいよね」 「いっしょにいると 心ぷかぷかだね」 って、思ってくれるといいな、と思っています。 そうすれば、世界はもっと優しくなります。お互いがもっと生きやすくなります。居心地のいい社会がそこから始まります。 NPO法人ぷかぷか理事長 高崎明 NPO法人ぷかぷかのホームページ ●上映を検討したい方には映像のデータ送りますので、高崎まで連絡ください。takasaki@pukapuka.or.jp ●上映についての問い合わせは高崎まで takasaki@pukapuka.or.jp

『かぐやびより』の上映会をやります。

8月12日(土)みどりアートパークリハーサル室で『かぐやびより』の上映会をやります。 この映画の舞台『さんわーくかぐや』に先日行ってきました。 朝から寝ている人達と、よく働く人達が混在しているところがいいなと思いました。 お互い無理がない。そのせいか、ずっと今まで家で引きこもっていた人が、毎日かぐやに通ってきたりするそうです。さんわーくかぐやという場のチカラですね。なんか安心できるというか….実際に行ってみると、それをすごく感じます。心も体もゆるっと緩むのです。 さんわーくかぐやには鶏小屋があります。もうそれだけでなんかホッとした雰囲気があります。映画はこの鶏小屋から始まります。 鶏が一羽外を歩き回っていました。ぷかぷかでこんなことがあったら大騒ぎになるところですが、ここではこんなこと当たり前って雰囲気。 映画の中でも踊っているダイオウさんが目の前で踊ってくれました。 www.youtube.com ダイオウさんには8月12日に『かぐやびより』の上映会やるので、このダンス踊ってくれませんか、とリクエストしておきました。ダイオウさんがきてくれれば、映画見たあと、このダンスを一緒に踊りましょう。今回はダンスつき上映会です。 いずれにしても、心がふっと解きほぐされるような映画です。ぜひお越し下さい。 www.pukapuka.or.jp 参加申し込みは高崎まで takasaki@pukapuka.or.jp

『友達やめた』上映会

2016年のやまゆり園事件から7年目の夏がやってきました。ぷかぷかでは毎年映画を手がかりに事件を考える集まりをやってきました。今年は映画『友達やめた』をやります。 障がいのある人達とおつきあいすることは、面倒くさいことや、よくわからないことが多いです。でも、その面倒くさいことや、よくわからないことこそ、相手との素敵な出会いを生み出します。その出会いがあったからこそ、この映画が生まれました。 やまゆり園では、この面倒くさいことや、よくわからないことと、どこまで丁寧に向き合い、おつきあいしてきたのだろう、と思うのです。そういったことをやっていたら事件は起きなかったのではないでしょうか。 「支援」という関係は、相手とフラットにおつきあいするするのではなく、あくまで上から目線で、相手に何かやってあげる関係。おつきあいがないから、相手と人として出会うこともありません。だから相手を殺すことに何の抵抗もない。そういうところで事件は起こったのではなかったか。 7月15日(土)の上映会では、ゲストに映画『かぐやびより』の監督津村和比古さんをお迎えし、あらためてそのあたりのことをみんなで考えたいと思うのです。 申し込みはこちらから

演劇ワークショップに参加すると絶対トクな四つの話

第8期演劇ワークショップの参加者募集しています。ぷかぷかさん20名、地域の人達10名です。地域の人というのは、近くに住んでいる人だけでなく、今まで石川県、栃木県から参加した人もいましたので、どうぞどこからでも参加して下さい。 第8期演劇ワークショップはこんな内容 www.pukapuka.or.jp 演劇ワークショップに参加するとトクすること トクの1:とにかく楽しい。 第1期演劇ワークショップに参加した人は www.pukapuka.or.jp こんなことをやりながら少しずつ芝居を作っていきます。 www.pukapuka.or.jp というわけですので、これはもう参加しなきゃソン!ですよ。 トクの2:障がいのある人達とクリエイティブな関係を作る。 障がいのある人達に何かやってあげるとか、支援するという上から目線でおつきあいするのではなく、フラットな関係で一緒に芝居を作っていきます。新しいものを一緒に創り出す、つまりはクリエイティブな関係です。障がいのある人達は私たちよりも発想が自由なところがあるので、一緒に作っていると、思ってもみないことがたくさん出てきます。 www.pukapuka.or.jp こういった思ってもみないことが生まれるところが彼らといっしょに芝居を作るおもしろさであり、ここから今までにない新しいものが生まれます。障がいのある人たちといっしょに作り出す新しい「文化」といっていいほどのものです。 トクの3:あなたにいて欲しい ぷかぷかさんたちと一緒に芝居を作っていると、予想もしない楽しさやおもしろさがいっぱいあって、ぷかぷかさんに向かって 「あなたにいて欲しい」「あなたといたい」「あなたが必要」 と素直に思えるようになります。気がついたらそんな風に思ってた、という感じ。 障がいのある人達に向かってそんな風に自然に思えるようになる機会って、なかなかありません。 「私が最後に泣き崩れてしまったとき、ボルトくんが背中を支えに来てくれました。」と語る栃木からの参加者 www.pukapuka.or.jp トクの4:照明のバチッと当たった舞台に立ちます。 6ヶ月かけて作った芝居を、最後はみどりアートパークの舞台で発表します。舞台監督、照明、音響を担当するのはすべてプロの人です。つまり、プロ仕様の舞台に立つことになります。照明のバチッと当たった舞台に立つなんて、人生にそうそうあるものではありません。ものすごく緊張します。でも、この緊張感があるからこそ、普段できないことがさらっとできたりします。日常ではない世界を、この時は生きるのです。だからこそ、おもしろい! 本番の舞台で「どっひゃ〜」って崩れ落ちそうになった人の感想。 www.pukapuka.or.jp こんな体験したい方は、参加しなきゃ絶対にソン!です。

ひとりの人として皆さんとても素敵だなと感じました。

ぷかぷかで実習をした方から素敵な感想が届きましたので紹介します。 ●●● 実習で私は価値観が変わったように思います。 今まで障がいがある方とほとんど関わったことがなく、正直電車の中でひとりで言葉を発している方を見てこわいと思ってしまうこともありました。しかし、実習で関わるとぷかぷかさんに怖いところなんてなくて、一緒に仕事をやったり、いろいろお話ししていると、とても面白い発見もあったり、アートでは自分なら思いつかないような作品があったり、それがその人の個性なのだと思うようになりました。 今までは障がいがあると他の人と少し違うと思っていた部分もあったけれど、違うからといって劣っているわけではなく、何もマイナスなことではないのだと気付かされました。障がいがある、ない、で区切るのではなくて、ひとりの人として皆さんとても素敵だなと感じました。 今日はぷかぷかに向かう途中駅のホームで後ろから大きい声で「○○さん!!おはようございます!!」という声が聞こえて、誰だろうと振り返るとぷかぷかさんでした。 ぷかぷかさん達と色々な話をして新しく友達が出来た感覚のようでうれしかったです。 ●●● 障がいのある人のこと、なんとなく怖いな、と思っていた人が、短い実習期間でこんな風に変わりました。あらためてぷかぷかさんたちの、人を深いところで変えるチカラを思いました。 ぷかぷかさんたちはあーだこーだ小難しいことはいいません。ただ毎日黙々と働いているだけです。それでも、彼らといっしょに働き、一緒におしゃべりするだけで、人をこんな風に変えてしまうのです。 「ひとりの人として皆さんとても素敵だなと感じました。」 この気づきがすばらしいと思いました。障がいのある人達に何かやってあげる、とか支援するとかではなく、 「人として素敵」 だと感じたこの気づきこそが、人を豊かにし、障がいがあるとかないとかでわけ差別のまん延するいびつな社会を変えていきます。 7月になりました。7月になるとあの忌まわしいやまゆり園事件を思い出します。あの犯人が障がいのある人達との日々の関わりの中で、この実習生さんのような気づきがあれば、あの事件は起こりませんでした。この差はいったい何なのか、と思います。

僕の彼女は発達障害

おもしろい本見つけたので紹介します。 発達障害の彼女(あお)と、聴覚障害の僕とのドタバタ日記。 あおとおつきあいしてると、なんか変。でもあおのこと好きだから、どうして変なのか、どうすればいいのかを一生懸命考える。そうしてこの本ができあがった。 あおとレストランに行く。メニューがなかなか決められない。自分が何が食べたいのかわからなくて、延々考えちゃう感じ あおは聴覚過敏症もある。いつものレストランが満席。軽くパニック。ひときわ大きな子どもの声と、それを叱る大声。びっくりしたあおは、叫びだしそうになり、そばにいた僕にかみついた。 「お金を大事に使う」ってどういうこと? 「大事にしろってのは、程度を決めて使うとか…」 「程度ってなに?程度って見えないでしょ?見えないのはないのと同じ。」 財布には小銭がびっしり。不器用と計算苦手のコンビネーションで悲惨な状態に。 「この服どう?」「全然似合わない」と正直に言う。友達はなんとなく離れていく。何がどういけなかったのか、わからない。 あおはなんか変。でも好きで好きでしょうがないから、どうやったらあおと仲良くやっていけるか一生懸命考えた。その格闘がこの本になった。半分マンガで半分はテキスト。2時間くらいで読めて、発達障害の人って、こういうところで困ってるんだ、ということがなんとなくわかる。 普段ぷかぷかさんたちとのおつきあいがあるので、発達障害の人達のことはある程度わかっているつもりでいましたが、それでも尚新しい気づきがこの本にはいっぱいありました。おすすめです。

時代を切り開いていくのは障がいのある人達

今朝の東京新聞。名古屋城天守閣の木造復元に伴うバリアフリー化を巡ってあった市民討論会でエレベーターの設置を尋ねる障害者に、ある出席者が「どこまでずうずうしいのか」と一蹴した、という。 www.tokyo-np.co.jp 障がいのある人達が天守閣に登るにはエレベーターが必要。そういったことの想像ができなかったのだろうか。 にしても、エレベーターを設置するのかどうか聞いた障害者に「どこまでずうずうしいのか」って、よく平気で言えると思う。いったいどういう感覚なのか。 ここはやはり障がいのある人達が 「そういう発言はおかしい」 とはっきり言わないとだめだと思う。そう言い続けることが障がいのある人たちが生きやすい社会に変えていくためにはとても大事だと思う。障がいのある人たちが生きやすい社会は誰にとっても生きやすい社会。 だから、時代を切り開いていくのは障がいのある人達なのだ、とあらためて思う。

第8期演劇ワークショップ始めます。

今年も8月から第8期の演劇ワークショップを始めます。 今年はレオ・レオニーの『フレデリック』という絵本をベースにお話しをふくらませていきます。 野ネズミたちが主人公です。ネズミたちは冬に備えて、せっせと食べ物を蓄えています。なにもしないフレデリックに 「どうして君は働かないの?」 とみんなが聞きます。フレデリックは 「さむくてくらいふゆのために おひさまのひかりをあつめているんだ」 とか 「ふゆは はいいろだから いろをあつめてるんだ」 とか 「ふゆはながくて はなしのたねもつきてしまうから ことばをあつめてるんだ」 といいます。 そうしてふゆになりました。最初は楽しくやっていましたが、だんだん食べ物もなくなってきます。寒くておしゃべりをする気にもなれません。フレデリックがひかりや いろや ことばを集めていたことを思い出し 「きみがあつめたものは いったい どうなったんだい」 フレデリックが言います。 「めをつぶってごらん きみたちのおひさまをあげよう。ほら かんじるだろう もえるような きんいろのひかり」 ちいさなのねずみたちは だんだんあったかくなります。 フレデリックは更に あおいあさがおや きいろいむぎのなかの あかいけし のはなしをします。 すると、みんなは こころのなかに ぬりえでもしたように はっきりといろんな色を見ます。 「じゃぁ、ことばは? フレデリック」 フレデリックはこんなことをしゃべり始めます。 フレデリックのことばを拡大すると この詩をオペラシアターこんにゃく座の人達が歌っています。林光さん作曲。 www.facebook.com こんな楽しい歌を歌いながらみんなで芝居を作っていきます。さて、どんな芝居になるのでしょう。 「あ、おもしろそう」って思った方はぜひ一緒に芝居を作りましょう。 スケジュール:時間は9時15分〜16時頃 発表会(表現の市場)は9時15分〜17時頃 8月26日(土)、9月16日(土)、10月14日(土)、11月25日(土)、12月16日(土)、2024年1月20日(土)、1月27日(土)、1月28日(日)表現の市場 会場:みどりアートパークリハーサル室(長津田駅より徒歩5分) 発表会(表現の市場) みどりアートパークホール みどりアートパークホームページhttps://midori-artpark.jp/overview.php 参加費:大人2000円、子ども1000円 お弁当、お茶、持ってきてください。 参加申し込み info@pukapuka.or.jp

いっしょにいると心ぷかぷか

今朝の東京新聞社会面 げんなりするような記事でした。 共同通信47NEWS 東京都府中市の社会福祉法人で、市職員OBの男性元副理事長が約10年間、知的障害の利用者らに虐待を繰り返し、行政に十数回内部告発や通報があったのに、市が7年余りの間、虐待を認定していなかったことが26日、分かった。法人の第三者委員会がまとめた調査報告書を共同通信が入手し、判明した。 第三者委は「市や都、国が積極的に指導に踏み切らなかったために問題を長期化、深刻化させた。責任は重い」と指摘。利用者の保護者からは「虐待で子どもは心に深い傷を負った。市がちゃんと対応してくれていたら、こんなことにはならなかった」と市の不作為を問う声が出ている。法人への遠慮や事なかれ主義が背景にあったとみられる。 問題の社会福祉法人は「清陽会」。府中市で知的障害者の作業所などを複数運営している。 第三者委は、保護者から要求を受けた市の指導で法人が2021年に設置した。22年3月にまとめられた報告書は、元副理事長が約10年前から身体的・心理的虐待をしていたことを認定。「利用者を押し倒し、顔を押さえつけた」「ビンタをした」といった暴行のほか、「おまえの顔なんて見たくもねえ」などの暴言もあった。元副理事長以外の職員による虐待も認められた。 元副理事長はこのほか①規定外の給与を受給②職員のタイムカードを改ざん③職員への暴行・暴言などパワーハラスメント―もしていた。内部で問題化した後の20年末に退職した。同法人では、過去10年間で利用者への工賃不払いも1億円以上あった。 最初の虐待通報は13年にあったが、府中市が虐待を認定したのは20年7月。市の担当者は「もっと早い対応が必要だったと思う。利用者には申し訳ない」としている。市は今年1月から社会福祉法に基づき、同法人への特別監査を進めている。 同法人の千田恵司(ちだ・けいじ)理事長は「現段階では取材には応じられない」、元副理事長は家族を通じて「話すことはない」としている。 「どうせ話せない」と暴行 職員恐怖支配、隠蔽も 「どうせ家で話せるわけはないから大丈夫」と知的障害者を暴行。元副理事長への恐怖感で職員は反論できず、組織は隠蔽(いんぺい)体質―。東京都府中市の社会福祉法人「清陽会」の第三者委員会がまとめた調査報告書には、元副理事長による利用者や職員への暴行・暴言、法人を私物化していた実態が詳細につづられていた。 報告書によると、元副理事長は自閉症で行動障害がある利用者に「うるさい!」などと怒鳴るほか、拳で利用者の頭をたたいたり往復ビンタをしたりしながら〓(口ヘンに七)る行為を何度もしていた。 職員にも「能なし」「頭がおかしいから病院で診てもらえ」などと発言。殴るなどの暴行もあり、ハラスメントに耐えかねて辞めた職員もいた。 元副理事長の妻と娘も職員として在籍していたほか、自治体の監査の前には書類を改ざん。「組織として隠蔽体質が根強い」「事業の収益が何に使われたのか報告が一切なかった」という職員の証言があった。 利用者の家族や職員からは行政への不信感も。「知人が心配して都庁に連絡してくれたが、握りつぶされたと感じている」「市や労働基準局に通報したが、注意程度で終わってしまい、訴えた人は精神的にまいってしまい退職した」といった声が紹介されている。 元副理事長は退職後に法人へ提出した文書で虐待を否定した上で、「記憶にない事象での行動がある場合は深くおわび申し上げる」などと弁明。第三者委の面談依頼は拒否していた。 第三者委は「副理事長に権限が集中し、理事会や評議員会が十分に機能していなかったことが長年の人権侵害の背景にある」と指摘した。 ●●● どうしてこういったことが起こるのか。 これは副理事長や理事会、評議会だけの問題ではないような気がします。やはり社会全体の障がいのある人達をどんな風に見ているかが反映していると思います。 「どうせ家で話せるわけはないから大丈夫」「能なし」「頭がおかしいから病院で診てもらえ」と、相手に対して失礼極まりないことを平気で口にする感覚。こういう感覚が、どうして支援の現場で生まれるのでしょう。 いつも言ってることですが、やはり障がいのある人達と人としてきちんとおつきあいしていないせいだと思います。すべてとはいいませんが、「支援」という上から目線の関係が人としてフラットにおつきあいすることを阻害し、こういう感覚を生み出しているのではないかと思います。 お互い人としてつきあう、たったそれだけのことができない。やまゆり園事件の犯人が、障がいのある人達と人としておつきあいしていれば、あの事件は起こりませんでした。今回の虐待事件も同じです。 ぷかぷかでは障がいのある人達と「いっしょにいると心ぷかぷか」になるような関係で日々を過ごしています。そんな日々を記録した『The Secret of Pukapuka』という映画があります。 機会があればぜひ上映会を企画してみて下さい。映画を見ると、心ぷかぷかになります。心ぷかぷかになれば、虐待は起こりません。 ぷかぷかではお客さんとこんな関係。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。