ぷかぷか日記

タカサキ日記

彼らの表現を謙虚に受け止めたとき、社会はもっと豊かに

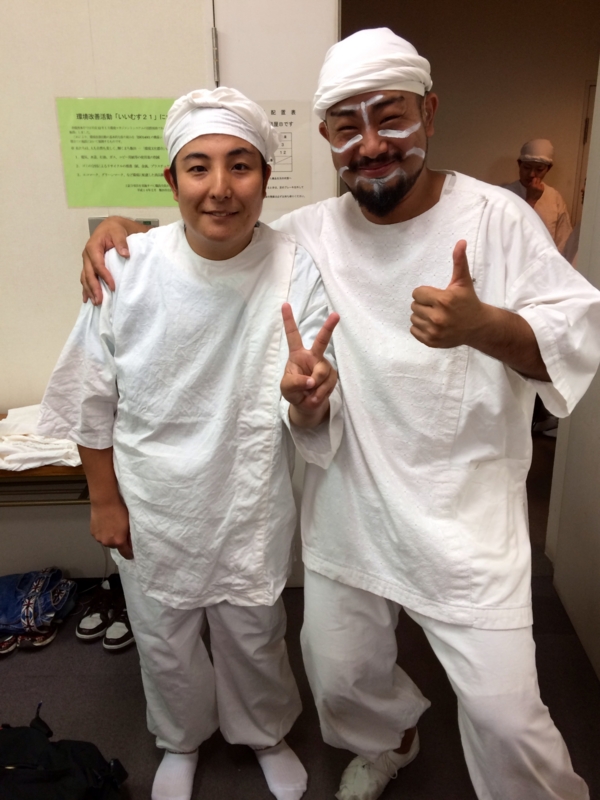

「第二回表現の市場」をやりました。出演したのは ①和太鼓グループ「あらじん」、②ボーカルグループ「分教室はっぱ隊」、③ダンスパフォーマンス「STEP IN THE LIFE&瀬谷福祉ホーム」、④演劇グループ「楽しい自由なえんげきチーム」、⑤聾者と聴者の人形劇「デフパペットシアターひとみ」、⑥ぷかぷかのメンバーさんと地域の人たちのワークショップグループ「みんなでワークショップ」の6団体。 みなさん、本当に元気でしたね。「表現」というものは、人から元気を引っ張り出すんだとあらためて思いました。そして何よりもみなさん、本当に自由でした。自由に自分を表現するところ、表現できるところがすばらしいと思いました。 彼らの表現を前にすると、障がいがあるとかないとかで人を分けてしまうことに、意味があるんだろうかと思ってしまいます。なんてつまらないことをやっているんだろうと思います。でも、そのつまらないことで社会の仕組みができ、その中で障がいのある人たちは、社会的生きにくさを強いられたりしています。だとすれば、これは健常者だと言われている私たちの側の責任になります。私たちの側の人を見る目の貧しさです。 彼らの表現は、人を見るとき、何が大事かをストレートに語っています。そのメッセージを謙虚に受け止めたとき、社会はもっともっと豊かなものになるように思うのです。 和太鼓グループ「あらじん」 ボーカルグループ「分教室はっぱ隊」 ダンスパフォーマンス「STEP IN THE LIFE&瀬谷福祉ホーム」 演劇グループ「楽しい自由なえんげきチーム」 聾者と聴者の人形劇「デフパペットシアターひとみ」 ★この舞台に立つはずだったまーさん、直前にノロウィルスにかかり、舞台に立てませんでした。左端が、まーさんのあこがれの役者マッキー。二人で舞台に立つはずだったのに、なんとも残念です。 ぷかぷかのメンバーさんと地域の人たちのワークショップグループ「みんなでワークショップ」

掘り出し物がいっぱいの市場

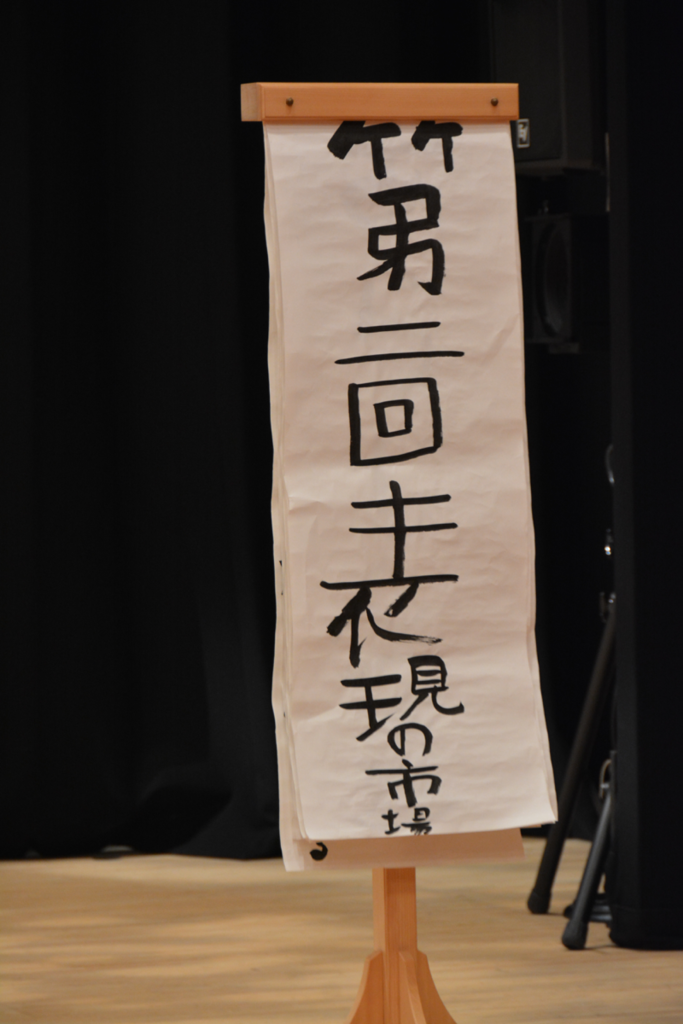

今日「第二回表現の市場」をやります。紺野さんは今年もすばらしい字を書いてくれました。こんな字を書く人とは、一緒に生きていった方が絶対に「得!」だと思います。もう見ただけで、ゆるっとした気持ちになります。何かと窮屈さを感じる世の中にあって、こんな字は私たちを救ってくれます。 「表現の市場」は障がいのある人たちの表現に出会う「市場」です。表現の世界においては、障がいがあるとかないとか論ずること自体、意味がありません。 下の写真のダイちゃんは、たった一人で300人も入る大きなホールを支えています。その彼の姿を見ながら「彼は障害者だ」と言うことにどれほどの意味があるのでしょう。そうやって蔑む世界を、ダイちゃんはバチ一本で超えています。ダイちゃんのバチが創り出す世界の豊かさを前に、障がいがあるとかないとかで人を分けてしまう世界の貧しさをこそ、私たちは思うべきです。 「第二回表現の市場」の字。こんな字は社会を豊かにします。表現の市場はですから、社会を豊かにする市場なのです。さぁ、みなさん、市場をのぞきに来て下さい。掘り出し物がいっぱいありますよ。

本番の舞台では果たして予定している歌を歌ってくれるのでしょうか。

発表会前の最後の練習。午前中リハーサル室で稽古したあと、ステージで稽古しました。 舞台監督の成沢さんから説明を受けてから舞台へ。 今年もめくりの字がすばらしい! 私たちにはこんなにアートな字は絶対に書けません。こんな字を書く人は街の宝です。 「岩手軽便鉄道の一月」に出てくる木(さわぐるみジュグランダー、くわのきモルスランダーなど)をみんなで作りました。 ぷかぷかのみんなと地域の子ども達大人達で描いた大きなクジラの絵を背景画として飾りました。わんどの部屋に飾っているときはすごい迫力なのですが、舞台にあげたらどうかなと心配していました。でもこうして飾ってみると、なかなかどうして、しっかり存在感を示していました。写真では色がいまいちですが、現物はすばらしい色合いです。 むっつりのお面をつける間、むっつりの「空気」がみんなを覆います。 森三成子さんデザインのむっつり大王の絵を背景に、みんなが一斉に振り向きます。 むっつりに覆われた中、小山さんがお母さんにいつものように電話をします。 小山さんはワークショップの終わったあと、いつもお母さんに電話します。電話口で ♩おひさま〜が りんごの〜 はっぱをとおして ひ〜かる〜♩ って歌っているのを聞いて、なんだかとてもあたたかい気持ちになって、この歌こそが むっつりの世界からみんなを救う、という筋書きを作ったのですが、舞台の上で小山さんが歌ったのは、 ♩つかれた つかれた…♩ というむっつり大王の歌で、みんなのけぞってしまいました。 こんなふうに筋書き通りに行かないところが彼らと一緒にやるワークショップの面白いところ。明日の本番の舞台では果たして予定している歌を歌ってくれるのでしょうか。 明日「表現の市場」です。読売新聞と朝日新聞に紹介されましたので、ひょっとしたら満席になる可能性があります。お早めにお出かけ下さい。 pukapuka-pan.hatenablog.com この記事、あちこち拡散して下さい。

こんな表情はふだんの暮らしではなかなかできません

近所のおじさんことオーヤさんが感想を送ってくれました。 ●●● みんなのむっつりが、メンバーさんたちの会話から無くなるところは、ぷかぷかの雰囲気があって、非常に良いです。このときのメンバーさんの雰囲気が会場全体を包み、見ている人にぷかぷかの居心地の良さが伝われば、良いと思います。 当日を含め、練習は2回だけですが、今まで練習してきたことを活かして、自分らしく、舞台に立てれば良いと思います。 ●●● 半年前、ワークショップに誘ったときは、 「え?舞台に立つんですか?」 と信じがたいような表情をしていたのですが、今はすっかり自信を持って舞台に立つ気でいます。こういう変わりようがワークショップの面白いところです。 最初は仕事が忙しいので、参加できない日もあります、なんておっしゃっていましたが、ワークショップがだんだん面白くなって、一日も休むことなく参加しました。 初めて参加した日はこんなふうにガチガチでした。 それがみんなと体を動かしているうちにこんなふうに変わってきました。 こんな表情はふだんの暮らしではなかなかできません。 心と身体が自由になって初めてこんな表情ができます。 ワークショップの場では日常よりもはるかに心と身体が自由になります。そんな場で障がいのある人たちともっと深い、もっといい出会いをしたいと思って始めたワークショップでした。その出会いは、予想をはるかに超えた結果を生みました。 2月14日(日) 表現の市場の中で第二期ワークショップで作った作品を発表します。どんな結果を生み出すか、楽しみにしていて下さい。

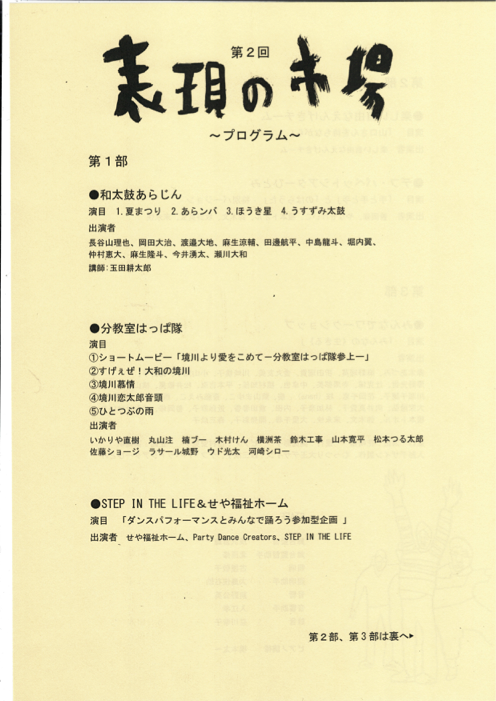

「表現の市場」のプログラムができました。

2月14日(日) 表現の市場のプログラムができました。長津田駅前のみどりアートパークホールで午後2時開演です。ぜひお越し下さい。 ひょっとしたら今年はホールが満席になるのではないかと強気で300部印刷しました。 ので、ぜひおいで下さい。 pukapuka-pan.hatenablog.com

「仮面ライダー」と「太鼓の達人」

先日、こんな格好をしていて、よくわからない人だなぁ、と思っていたのですが、 「あれは仮面ライダーをやっていたんです」 とあとでうれしそうに教えてくれました。 これで仮面ライダーになった気分で街を歩けるなんて、 「なんて幸せな人なんだ」 と思いましたが、そのダイちゃん、2月14日(日)の「表現の市場」では「太鼓の達人」になって舞台に立ちます。たった一人で300人も入るホールの舞台を支えるのですから、本当にすごい人です。ぜひ見に来てください。 「仮面ライダー」と「太鼓の達人」と。その両方を持ち合わせているのがダイちゃんです。こんな人はやっぱり「街の宝」だと思います。 表現の市場、ぜひ来て下さい。 大きなチラシ http://www.tokyuensen.com/resource/event/img/2016/1601_042.jpg

希望のある未来を作っていく関係がここに

第二期「みんなでワークショップ」の6回目。ようやく全体を通して稽古するところまで来ました。 オリジナル創作劇「みんなの《生きる》」は「岩手軽便鉄道の一月」の歌から始まります。歌に出てくる「かわやなぎサリクスランダー」とか「さわぐるみジュグランダー」などの木をみんなで表現します。 辻さんのおだやかな表情!ワークショップはこんな表情でいられる場です。 谷川俊太郎の詩「生きる」をみんなで朗読します。長い詩なので、五つのグループに分けて朗読します。朗読が終わると体で形を作ります。安見ちゃんのピアノがすばらしくいいです。デフパペの善岡さんは手話で詩を表現します。 www.youtube.com 三つの「私たちの《生きる》」の発表です。 グループ詩の朗読がこんな感じで始まります。 www.youtube.com グループ詩を元に作った簡単な芝居を発表し、みんなで評価し合います。ワークショップはこういう作業を積み重ねて、少しずつ芝居ができあがっていいます。 この芝居の中では電車の中で車掌が乗客にアイスクリームを配ったりする場面があります。こんなことはふつうはあり得ないのですが、ぷかぷかのメンバーさんと一緒に芝居を作ると、こんな楽しいことが当たり前のように出てきます。実際にこんなことができたら、世界はすっごく楽しくなるだろうなと思うのです。 押し合いへし合いの電車の中、突然車掌が「今日はスペシャルサービスでみなさんにアイスを配ります」とアイスを配り始めたら、なんだかみんなもう笑うしかない、というか、このぎすぎすした社会にあってはこういうとんでもない提案こそが、社会の中でゆるっとした部分、私たちがホッとする部分を作っていくのだと思います。 北海道から駆けつけてくれた森さんとデフパペットシアターの人たちにクジラの頭としっぽを作ってもらいました。だんだんクジラに見えてきました。 潮も吹きます。近所のおじさんことオーヤさんががんばっています。 クジラの楽しい世界の中で「むっつり」が広がり始めます。「むっつり」が広がっていく不気味さをいろんな人の声を拾い集めて編集し、流します。その一つに舞台監督の成沢さんの声を入れます。成沢さんは昔「68/71黒色テント」というラジカルな劇団で役者をやっていました。30年ほど前、障がいのある人たちとの演劇ワークショップの提案を最初に聞いてくれ、今ひとつ納得してない顔でしたが、それでも何度もテントの稽古場まで高崎が話をしに来るので「しょうがねぇなぁ」とかいいながらも、東京の練馬から遠く横浜の瀬谷まできてくれたのが成沢さんと「68/71黒色テント」の仲間達でした。ワークショップの初日に、障がいのある人たちと一緒にワークショップをすることの意味を納得。その続きで今日のワークショップがあります。この人の動きがなければ、今の「みんなでワークショップ」はありませんでした。その成沢さんの声を録音しました。 「もっとねちっこく」とか、「もっと気色悪く」とかいろいろ注文をつけていると「高崎さんやってみたら」と演出の花崎さんにいわれ、突然声の役者をやることに。 www.youtube.com 久しぶりに気合いを入れて声を出したらものすごくすっきりしました。芝居って楽しいなとしみじみ思いました。 これは「むっつり」に感染しない人たちが現れて、「むっつり」がへなへなとしぼんでいくところの台詞ですが、「むっつり」が肥大していく時の台詞は結構怖いものがあります。 「フフフ、すっかりむっつり大王の天下だ。総がかりで金儲けだ。一番儲かるのは戦争だ。もっともっとむっつり、不機嫌、不満、不安をあおって、、、フフフ」 憲法改正するんだと最近やたら息巻いているアベになった気分でした。 午後の通し稽古で私が気合いを入れて読んだら「ひゃ〜、怖い〜」という声がいくつか上がりました。 稽古のあとの感想を言い合うところでは 「高崎さんて、負のオーラが充満してるんじゃないですか」 なんて言った方がいましたが、そうかも知れないと思いました。 「むっつり」に感染しない人たちの一人に紺野さんが登場します。紺野さんはサザエさんの話をし、波平さんに一緒にお風呂に入ろうよ、と迫ります。即興でこの場面を作り、迫られた近所のおじさんことオーヤさんはどう答えていいかわからず、困っていました。 「むっつり」に感染しない人たちに救われた人たちは、こんなに楽しそうに踊ります。これがワークショップで作り上げた場です。障がいがあるとかないとかを超えた、希望のある未来を作っていく関係がここにはあります。 www.youtube.com ワークショップはあと一回。どんな芝居に仕上がるか、楽しみにしていてください。 2月14日(日) 「表現の市場」の中で発表します。 pukapuka-pan.hatenablog.com

飯田でのあの熱い時間を思い出したのかも

まーさん連れて「デフパペットシアターひとみ」まで行ってきました。 (まーさんのこと知らない方はこちらをお読み下さい。 まーさんの物語 - ぷかぷかパンの店『カフェベーカリーぷかぷか』 ) まーさんがデフパペに関心を持つきっかけを作ってくれた役者のマッキーが病気になって「表現の市場」の舞台に立てないかも知れないと聞き、なんとか元気になって欲しいと思いました。まーさんに事情を話し、マッキーといっしょに舞台に立ってみないか、と誘いました。 「元気になって下さい」なんて月並みなメールをしても、元気になんかなれないので、「いっしょに舞台に立ちませんか?」という提案をマッキーにしてみたら、と話しました。役者なら絶対に元気になります。前はマッキーに支えてもらったので、今回はまーさんがマッキーを支えようというわけです。マッキーはかなり具合が悪そうで、舞台に立つにしてもほんの短い時間かも知れません。それでも、その短い時間でもいい、「いっしょに舞台に立ちませんか」というまーさんからの提案はマッキーを絶対に元気にすると思ったのです。 まーさんは最近幻聴がひどく、いつも悪口を言われている、とぷかぷかには来なくなりました。ワークショップにも来てないので、舞台に立つ予定は全くありませんでした。「マッキーといっしょに舞台に立ってみないか」という提案にはちょっと驚いたようでした。「でもマッキーのおかげで飯田まででかけることができたのだし、表現の市場の舞台もマッキーのおかげでまーさんはあんなに活躍できたんだよ、そのマッキーが大変な病気なんだから、何とか元気になれるようにまーさんがんばってよ」と時間をかけて話しました。 (飯田での熱い舞台のあとで) まーさん、かなり悩んでいたようですが、一晩考えたあと、「いっしょに舞台に立ちます」と連絡をくれました。飯田でのあの熱い時間を思い出したのかも知れません。そのあとマッキーにその旨を知らせるメールを送ったようで、マッキーはすごく喜んでいましたよ、と関係者から聞きました。 で、昨日、表現の市場に出す作品の稽古をしますから来て下さい、という連絡がデフパペから入り、稽古場まで出かけたというわけです。ちょい役かと思いきや、マッキーが抜けたあとをそのまま補うような大変な役です。 「のはらうた」を手話と人形と面白いパフォーマンスで表現します。 チョウチョを飛ばします。 カマキリになります。やなせさんが演技指導。 演技指導にも気合いが入ります。 まーさん、だんだん集中してきました。 マッキーにカードの表示の仕方を教わります。 ここでちょっと止める、と微妙な動きをマッキーは教えてくれます。 デフパペの人たちの熱心さに、なんだか感動してしまいました。マッキーはまーさんにいろいろ教えるとき、本当にうれしそうでした。まーさんも久しぶりに笑顔がこぼれました。二人が支え合って舞台に立てるといいなと思いました。 2月14日(日)「表現の市場」で発表します。ぜひ見に来て下さい。 大きなチラシ http://www.tokyuensen.com/resource/event/img/2016/1601_042.jpg

福祉もビジネスも

日経ソーシャルイニシアティブ大賞に応募した文章 やっぱり社会は障がいのある人たちが必要 - ぷかぷか日記 を読んだ方の感想が届きました。以前ぷかぷかを取材した雑誌の編集者です。 ●●● たくさんの応募の中から、選んでもらえるように、文章をまとめるのは大変ですね。ほんとうに、お疲れさまでした。通りますように!!特に、要件の「革新性」の部分を伝わるように書くのが、難しそうだなぁと思いました。ぷかぷかさんの活動は、一見よくある事業所といっしょじゃないか、と思われそうなので。(福祉施設でよくある”パン屋”さんですし、演劇ワークショップにしても、それでたとえば、演劇で全国を公演をしてまわっている、というよう な目を引く新規性はないので)ぷかぷかさんの活動は、一目でわかる新しい、画期的な事業スキームはないですが、じわじわ、知っていくうちに、いつの間にか、ファンになっている、お店が、そこで働く人たちの空気感が、気づいたら、クセになっている、という感じだと思うんです。「障害のある人もない人もいっしょに生きる世界を」なんてスローガンを声高にかかげるより、よっぽど、現実的に、人を変えていくパワーがあると思いますが、それに「革新性」を感じてもらえるように、わたしだったらどう書くだろう…、と考えてしまいました。ブログを拝見していると、やはり毎日まいにち、彼らといっしょに過ごしている人だからこそ、発見できる、書ける文章だなぁと、うらやましく思います。 ●●● 全国の福祉事業をよく見ている編集者の目だなぁ、という感じがしました。 「福祉施設でよくある”パン屋”さんですし」なんていわれるとガッカリしてしまうのですが、ガッカリしててもしょうがないので、「よくあるパン屋」を「ここにしかないパン屋」に変えるにはどうしたらいいのか、を考えた方がいいと思いました。福祉事業所だからそこまでこだわらなくていい、ではなくて、福祉事業所だからこそ、そこにこだわりたいと思うのです。売れても売れなくてもいいようなものではなく、しっかり売れる、いいものを作りたいからです。そのためにビジネスにこだわりたいのです。 福祉かビジネスか、ではなく、福祉もビジネスも、というスタンスです。そういう意味で、日経ソーシャルイニシアティブ大賞へトライしたことは、苦労して書いた分、ものすごくいい勉強になったと思っています。 「ぷかぷかが解決しようとしている社会的課題とは何なのか」 「ぷかぷかが生み出している社会的価値とは何なのか」 ということについて考えることは、ぷかぷかを更によくしていく上でとても大事な作業です。本当にいい機会だったと思います。 審査の結果は3月末発表です。 ここにしかないパン屋(店先でこんな人がこんなパフォーマンスをやっている楽しい、ホッとする雰囲気のパン屋なんて、多分ここだけ)

彼らが作る「ぷかぷか物語」

昨日、日経ソーシャルイニシアティブ大賞の原稿を書いていて、最後のまとめに、「ぷかぷかに彼らがいなかったら、ただのパン屋でしかなく、これほどすばらしい物語は生まれなかった。」と書きました。 ぷかぷかのホームページがこんなにも充実しているのも彼らのおかげです。彼らがいなければ、こんなに楽しいぷかぷかのホームページはできませんでした。(まだホームページを見ていない方は「ぷかぷかパン」で検索して下さい。) 私の彼らへの思いから始まったホームページは、彼らの日々の物語が積み重なって、壮大な「ぷかぷか物語」を創り上げています。118,000人を超える人たちが、この物語を読んでいます(ま、2回3回と読んだ人もいますが) ここには彼らと一緒に生きていくための膨大な手がかりがあります。一緒に生きていった方がいいよね、って素直に思える物語がたくさん詰まっています。ふっと心安らぐ物語、心が癒やされる物語、心がきゅんとなる物語、抱きしめたくなるような物語、未来に希望が持てる物語、わくわくするような物語、思わずクスッと笑ってしまう物語、心にすとんと落ちる物語、新しい発見のある物語……。これはもう、社会の「財産」といっていいほどの価値を持つのではないかと思います。。昨日書いたぷかぷか日記の「社会性」と「革新性」の部分は、ソーシャルビジネスの新しい形を提案できたと思います。 やっぱり社会は障がいのある人たちが必要 - ぷかぷか日記 物語は現在進行中です。ぷかぷかのあちこちから毎日のように新しい物語が生まれています。今日はこんな物語が生まれました。 www.facebook.com 物語は人生を豊かにします。物語があるから、人は前に進めます。明日に希望が持てます。何よりも元気になります。 彼らに感謝!です。 こうやって毎日毎日たくさんの物語を彼らは創りだしています。一枚一枚の写真に、小さな、あたたかな物語があります。一枚一枚じっと見てください。ね、楽しい物語が目に浮かぶでしょ。この物語は社会を潤いのあるものにします。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。