ぷかぷか日記

タカサキ日記

かずま君、トイレでうんちでました!

先日の陶芸教室の時、陶芸をやっているそばで「う〜ん」て力んでいたかずま君、 pukapuka-pan.hatenablog.com つい先ほど、お母さんからメールが入りました。 ●●● たった今、トイレでウンチできました!自分からトイレに行ったので、オシッコかなと思っていたら、中から「おかーさーん」と呼ぶ声が。濡らしちゃったかな?と見に行くと「ウンチでたんだけど」見てみたら立派なのが出てました!やりました‼︎お赤飯です‼︎‼︎ かずま君、やったね。 おめでとう!

恐竜のパーツが街を歩きました。

9日(土)にクローバーまつりの門に使う恐竜を現地まで運びました。 恐竜のパーツが街を歩くっていいですね。明日は恐竜ワークショップで作った恐竜が叫び声を上げながら街を歩きます。 明日朝8時半から恐竜を組み立てます。いっしょにやりたい人、大歓迎です。

とれたてみどり直売所ぷかぷか 開店しました。

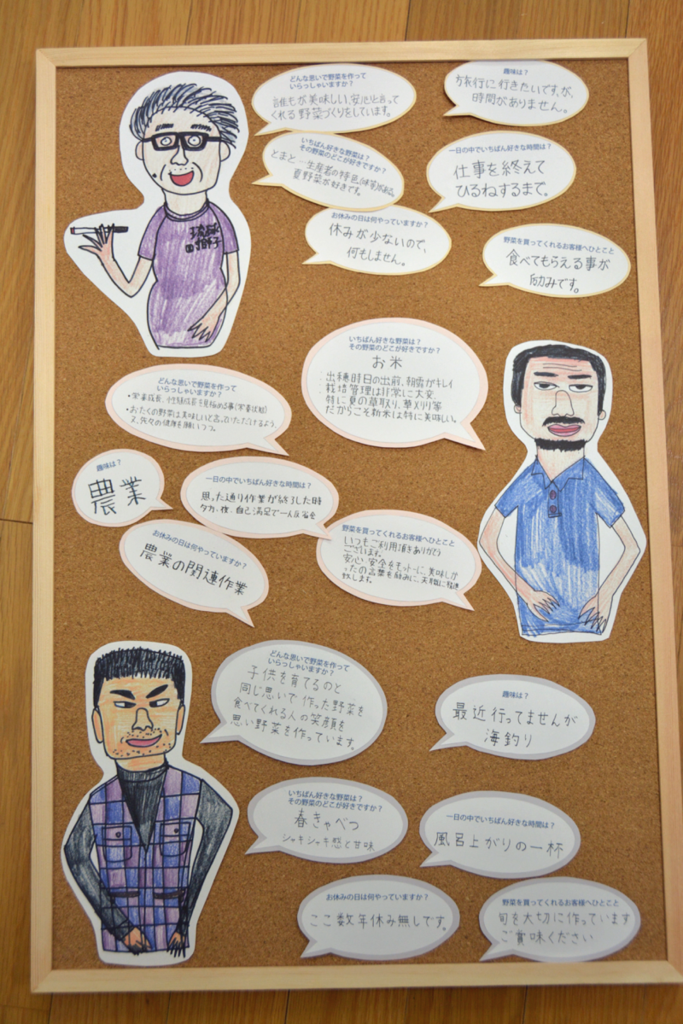

「とれたてみどり直売所ぷかぷか」が開店しました。 畑から届いた野菜を整理して、作った人の似顔絵の入ったシールを貼り付けていきます。 野菜を作った人の似顔絵 野菜の一つ一つに似顔絵が貼っていると、その人の思いを野菜から感じます。食べるときにその思いにふれると、いつも以上に野菜がおいしくなりそうです。 野菜一つ一つに作った人の似顔絵を貼ったのはすごく好評でした。似顔絵といっしょに作った人の思いが伝わるといいなと思いました。 次回は4月14日(木)です。お弁当がすぐに売り切れてしまったので、次回はもう少したくさん持って行きます。事前に予約入れていただくと確実に手に入ります。

「ぷかぷか」困ったときに思い出 す、幸せのおまじないにしたいと思います。

月2日(土)に松本神宮寺で、4月3日(日)に佐久市の市民創練センターで映画『ぷかぷか』の上映会がありました。佐久市ではなんと200名ものお客さんが来てくれました。佐久ライオンズクラブの主催で、入場料は無料。すばらしい社会貢献だと思いました。佐久ライオンズクラブはふだんから様々な形で障がいのある人の支援をやっていて、昨年は小海線の列車を貸し切って、障がいのある人たちに高原の旅をプレゼントしたそうで、スケール感がちがうなぁと思いました。 映画の感想がたくさん集まりました。佐久ではアンケートの回収率が59%もあったそうです。いろいろ伝わるものがあったのだろうと思います。 《松本上映会》 ◆出演している皆さんが明るい。充実した3時間でした。障がい者という枠を考えることがなかったです。 恥ずかしがり屋の人が表現する番に来た時も、あせらせないで待ってあげたのが良かったと思います。地域の人の優しさに 支えられているのですね。健常者と障がい者の違いって何かと感じました。 よい映画を見せていただき、ありがとうございました。ぷかぷかパンを食べてみたいです。 ◆「障害」はどっちなんだろう。自由に表現できるメンバーたちが世の中的には「障害者」と呼ばれ、表現に不自由な人たちが 普段は「健常者」と呼ばれ、「障害」も4「支援」も存在はしている。でも、それはその時その時で入れかわっている、と思います。 今日の映画でさらにその思いを強くしました。 高崎さんの「お金は使いよう」も心に残りました。 メガネをかけた小柄な女性メンバーの変化をていねいに追っているところ、彼女のゆっくりだが着実な変化に心打たれました。 辻くんのヨイトマケの唄、すごくよかった!! ◆ 一番心に残ったのは、辻くんです。トークショーのときの宮沢さんの「支援」という言葉がイヤ、というのが心に残りました。 ◆死にたい病を克服していく姿、ほんとに何の言葉もいらないと......ほんとに自然体で完成していた。 字幕が消えるのが早すぎて読むのが大変で間に合わなかった。私も知的障害者のCHにて支援しています。ぷかぷかのファ ンになりました。地域の理解は一番ありがたい事です。助けられています。 ◆ 障がい者の枠に入っていなくても、働かない者、ひきこもりの方が多い現代日本。私は障がい者とそうでない者の違いや 区別がよくわからないのですが、この映画が働けない社会に出てゆけない者達が生き続ける為のヒントになればと思ってい ます。緊張を取り除くワークショップと最後のお二人のトークが参考になりました。パン屋さん、是非訪れたい。「ぷかぷか」と いう音、響きもいいですね。 ◆すばらしいお仕事をされて感動しました。私も福祉の仕事をしてきたので、皆様(出演者・制作者・協力者)のご苦労に、本 当に尊敬の念が高まっています。 ◆楽しくて、おもしろかったです。やさしくなれます。 ◆ 今日の日は松本市内の多数の障がい者施設が春休み中と思われますので、もっと広く障がい者施設の方へPRのチラシ を配られるとよいかな~と思いました。障がい者本人達は休日の時間を退屈でもてあましていると思われますので。 共演者 の女性が「なんだかすごく楽しいんだよね」という言葉に私もほんとうにそうだなって、彼等彼女達と関わっていると自分の気 持ちが開放されてるのが嬉しくて、これからもずーっと続けていければと「ぷかぷか」を観て強く思いました。 《佐久上映会》 ◆みんなが明るく楽しみながら行動している姿に感動致しました。教育ではなく、みんなが個性を活かし、お互い成長してい る姿、すばらしい事です。私も参加したくなりました。感動をありがとう。 ◆ 自由に自分自身であることが認められていて、生きやすさを感じます。マイナスではなく、プラス方向はみんな元気にしてく れる。ぷかぷかのメンバーのみなさんが生き生きしていてすばらしい。 ◆自立と共生の映画に感動です。ぷかぷかの皆さんの自立とそれ以外のみなさんの共生が無理なく違和感なく支え合って 生きていける自然体の社会が出来たら素晴らしいですね。 ◆ 障がい者が「ぷかぷか」と呼ばれる日が来ることを願っています。 トークでぷかぷかの皆さんの「一生懸命さに心打たれました」というフレーズにとても共感しました。 スーパー、コンビニで会話をしなくても買い物ができてしまう、という不思議な光景が当たり前になっているが、全く同感です。 人と人とのつながり、ご縁ですね。佐久での上映会、盛会でおめでとうございます。 ◆ホッとした気分です。 ◆すばらしかったです。考えさせられることが多くありました。 ◆宮沢先生の同級生のお母さんから誘われました。劇団四季のようなできあがりに驚きでした。楽屋裏の一人一人生き生き 捕らえられており、楽しく見させていただきました。地元に素晴らしくご活躍されている方、初めてお目にかかりましたが、誇り に思います。ご健闘をお祈りしています。今日はありがとうございました。 ◆みんなどんどん生き生きしてきて、ワークショップの力が偉大だと思いました。創造力の豊かさを感じます。 ◆感動しました!淡々とした映像から熱い思いが伝わってきました。ぷかぷかさんの生き生きとした姿が素晴らしい!あけみ さんのゆったりした目線、心が伝わってきて、私ももっとゆったりした心を!!と思いました。ありがとうございました。 ◆一人一人の笑顔、それぞれの役に取り組む姿、感動しました。共に生きる、そんな姿でした。大変良かったです。 ◆演じている方々の顔がとても明るく、私もミュージカル大道具をやっていた事があるので、とてもよい場がそこにあった事が わかります。ワークショップの手法もとても為になりました。ありがとうございました。 ◆すばらしい活動に頭が下がりました。何回ものワークショップを通して、障がい者の皆さんが生き生きと輝き、自らのおしば いを創り上げていく様子は感動的でした。まーさんが生きがいを見つけていく過程、ドラマのようなことが本当に起こるんだ! 人は基本的にリズムと音楽が好きなんだなあと再認識しました。ドキュメントのあと、ステージ発表を見たら、もっと感動したの にな、と思いました。 ◆とても楽しかったです。自分の表現をするには、心が自由でないと......。自分はなかなか自分のリミッターをはずせないな あと思いました。そして、ワクワクしながら待つことの楽しさを久しぶりに思い出しました。私はよくばりなので、今よりもっと幸 せになりたいと思っています。彼らは、私が幸せになるヒントをたくさん教えてくださってます。「ぷかぷか」困ったときに思い出 す、幸せのおまじないにしたいと思います。「ぷかぷか」にパンを食べに遊びに行きたいという小さな(大きな?)楽しみができ ました!! ◆心がホッとした時間ができました。毎日をゆっくり暮らしてゆきたいです。 ◆たくさん笑ってちょっぴり泣きました。やさしい気持ちを思い出しました。 ◆ 友人にさそわれ来てみました。とても楽しく見せてもらいました。障がいもあっても、すごくまわりを明るくさせてくれる何か あたたかなものを感じさせてもらいました。今、こんな時代、ゆっくりでいい、そのままでいい、合わせなくていいってことをおし えてもらっている気がします。 ◆すばらしいミュージカル有難うございました。スタッフの皆様と熱意でこんなにも生き生きと生活できること、ほんとうに感動 しました。今後も発展されますこと、心よりお祈りします。佐久市出身でこんなすばらしい方がおられた事、うれしく存じます。 がんばれ! ◆ぷかぷかさんの優しさが伝わってくる映像でした!おいしいパンと出演者にも会いたかったなあ。 ◆ほんとうによい映画をみさせて頂きました。ありがとうございます。「ぷかぷか」さんたちが一心にがんばる姿に心を打たれ ました。 ◆ 映画の中で誰が障害者なのかわからなかったです。それほど一体化していました。底抜けに明るい雰囲気でした。音声が 聞き取りにくいところがあり、残念でした。 ◆新聞で知り、上田から来ました。来てよかったです。 共生、すごいことですね。感激しました。ぷかぷかのパンを食べてみたくなりました。「もっとゆっくりすると......彼らが教えてく れた!」という監督の言葉が印象的でした。大事にかみしめていきたいと思いました。彼らを社会に合わせるじゃなくて、彼ら に合わせると私たちが豊かになる!社会の財産......何かすごいことをお聞きできました。ありがとう! 監督のトーク、楽しかったです。思い出して2倍楽しみました。 ◆ぷかぷかの出演者は、健常者である。明るくくったくなく、素晴らしい。作られた演技ではなく、全く自然だった。いい作品 だった。共生の輪がもっと広がることを祈る。 ◆ワークショップ、最初のころからみんなの表情がどんどんいきいきと楽しそうに変化していくのがよくわかった。みんなの表 現力の素晴らしさに感動。 芝居という実践を映像を通し広められる内容だと思います。ビデオ作品が現場音、インタビュー、 テロップにより構成されていますが、見る側とすれば、ナレーションが入るとよりわかりやすいのではないかと感じました。(現 場音、テロップだけの構成のむずかしさを感じます。)映像を通し、彼らの成長、社会参加、個性の伸長が感じ取れました。 ◆良かったです。障がい者の方々と一緒に暮らせる町づくりができるといいと思います。劇って、出演者を自由にする力があ るのかな。この劇、映画で発見したことがたくさんありそうです。トークもよかったです。高崎さんと監督の大らかさもとっても好 感が持てました。 ◆障がいがあってもなくても、人としての可能性、未だ見ぬ能力がたくさんありますが、ワークショップをやることでお店でも見 られなかった能力、才能が見いだされ、健常者も含めて心温かな映像を拝見しました。包み込む社会、人として生まれて心豊 かに共に生きていきたいですね。 ◆ワークショップを通して徐々にみんなが感情を表出し、イキイキしてきて、見ている私も笑顔になったり、ホッとしたりしまし た。以前、近くに住んでいたのに「ぷかぷか」を知らなかったので、損しました。近くに今度行くことがあったら、是非行きたいと 思います。 ◆ 一人一人の得意なことと、役が合っていてとても楽しく見させていただきました。自分も含め、まだまだ地域が障がいの方 を知らないということを感じました。彼らの良いところを、活動につなげるアイディアを見つける人材も貴重だと感じました。い つかぷかぷかパンを買いに出かけたいです。 ◆一言で言えないくらいすばらしい物をいただきました。ワークショップに一緒に参加しているような気持ちになってみていま した。世の中せわしすぎますよね。ぷかぷかの人たちのペースでいけたら、もっともっとよくなると思います。パンのおいしさだ けではないという言葉、その通りと思うし、もっともっと障害者と言われている人たちとまじわらなくてはいけないことです。 私は約7年養護学校の生徒さんと電車で一緒になりましたが、いつも電車のなかでは、とても遠慮して乗っていて、他の高校 生がいばって関にすわっているのをみて残念でした。この映画、もっともっと上映の機会がつくれたらいいですね。本はない のでしょうか?高崎さんのこととか、ぷかぷかのこととか。私は重症心身障害者の施設で4年働き、この人たちを障がいで何 もできないと片付けてしまう状況にずっと疑問をもち、今もって答えはでていないのですが、お二人のトークもとてもよかったで す。残しておきたいです。 ◆ みんな自由な発想で楽しそうにやっていて非常に良かった。我々GENでも先日同じような事をやったばかりですが、GEN は知り合いばかり!でもぷかぷかのメンバーは初めて会う人も多い。まず友達になる事から始めたことは大変なことだと思い ました。スゴイ!それと、6ヶ月で完成したことは、もっとスゴイです。 自分も障がいをもった子供を育てているので、とてもよ かったです。ためになりました。 ◆大変心温まるひとときでした。「ぷかぷか」の意味、言葉、多くの方に広まるとよいですね。 ◆ 支えの層の厚さ(劇団・音楽などのプロ)がさすが都会だと思いました。私たちの地域でバリアフリー音楽サークルGENを 立ち上げ10年。障害があってもなくても、楽しく表現活動をというコンセプトで活動し、昨年は発表もしてきました。「ぷかぷか」 は、作業所を中心に個々の課題を把握した上で、ゆっくり、個の支援を位置づけているところ、すばらしい。様々な面でとても 参考になりました。 ◆よい指導者(専門性もあるのかな)が、彼等の持っている性格?個性?をゆっくり引き出しながらやっている。待っている姿 勢(時々いそぐ面もありましたが)が彼等のゆっくりとした行動では時間がかかっていると思う。実際、私も以前に取り組んだこ とがあったため、嬉しくもあり楽しさが伝わってきました。これからも続けてください。おつかれさまでした。 ◆「ぷかぷか」の有り様がとっても心に落ちました。管理しないことでの素直な接客が、人を呼ぶことにもなるほどな、と思いま した。 ◆ 大変心に残りました。これからの自分の心のありかたを考えさせられます。ありがとうございました。 ワークショップがとて も楽しそうでした。

野菜を作る人の自己紹介

「とれたてみどり直売所ぷかぷか」NEWS 野菜を作る人のボード製作中です。 「野菜にこめる思いは?」「一日でいちばん好きな時間は?」といった質問をし、簡単な自己紹介をしていただきました。 「休みの日は何していますか?」 の質問に、 「ここ数年休みなしです」 なんて答えが返ってきました。野菜を作るって大変だなって、あらためて思いました。

ぷかぷかの新しい小さなお店が始まります。

「とれたてみどり直売所ぷかぷか」が4月7日(木)から始まります。緑区役所ロビーで地場野菜を販売します。 販売するのは大久保和義さん、渡辺春男さん、佐藤克徳さんの作った野菜です。 pukapuka-pan.hatenablog.com 大久保さんの畑 pukapuka-pan.hatenablog.com 4月は収穫できる野菜は少ないため、販売は木曜日のみです。大久保さんの野菜はお休みです。5月からは火、木と週2回販売します。 とれたてみどり直売所ぷかぷかは野菜を作る人と野菜を食べる人との、お互い顔の見える関係を作っていこうと思っています。 直売所にはメッセージボードを三枚置きます。一枚目は野菜を作る人の自己紹介、それぞれの野菜への思いを載せます。二枚目は「今日の畑」と題して、今日の畑の様子を、その日の朝、農家さんに畑の写真を撮ってもらい、今日の畑の様子をリアルタイムで知らせてもらいます。すぐに印刷してボードに張り出します。三枚目は野菜を食べた人の感想を載せます。 時々野菜を買う人に呼びかけて、畑ツアーをやります。ただ畑を見に行くだけでなく、草取りをしたり、畑を耕したり、収穫を手伝ったりします。収穫祭もやりましょう。 こんなふうにして野菜を作る人、食べる人の、お互い顔の見える関係を作ります。 「あの人が作る野菜だから安心」「あの人が作るからおいしい」「あの人が食べるからもっとおいしい野菜を作ろう」「あの人が食べるから安心して食べられる野菜を作ろう」といった関係がそこから生まれます。 なによりも、野菜食べながら野菜を作った人のことを話題にしたり、畑を思い浮かべたりすることは、食卓を豊かにします。 災害時、いちばん困るのは食べ物がなくなることです。そんなとき、同じ地域に食べ物を作る知り合いがいる、ということは、とても大きな安心感を生みます。 とれたてみどり直売所ぷかぷかでは、その日に採れた野菜を使ったお惣菜、お弁当の販売もします。お弁当は数に限りがありますので、なるべく予約していただいた方がいいかと思います。 pukapuka-pan.xsrv.jp 4月7日(木)緑区役所ロビーで、ぷかぷかの新しい小さなお店が始まります。テーブル三つだけの小さなお店です。小さなお店ですが、ここからはじまる物語は、テーブル三つをはるかに超えた、わくわくするような壮大な物語です。野菜を作る人、野菜を食べる人、野菜を販売する人が一緒になって作り出す、みんなを元気にするような物語です。わくわくするようなこの物語を、いっしょに作っていきましょう。

迷惑をかける、というおつきあい。

今日は4月1日。30年ほど前の4月1日、私が担任していたなおちゃんのお葬式がありました。小学校の5年生でした。とにかく元気な子どもで、ほとんど一日中、彼を追いかけていました。時々学校から逃げ出してしまい、みんなで大探ししました。自転車が大好きで、自転車に乗って逃げ出したときは、本当に大変でした。 3月30日の夜、彼は家から飛び出して、自転車に乗って逃げ回っている最中に電車にはねられて亡くなりました。いつかこんなことがあるんじゃないかって、お母さんはいつもおっしゃってましたが、覚悟を決めていたんだと思います。 覚悟を決めるほどの日々の中で、それでもお母さんに休みの日をプレゼントしようと、ワークショップをやるときはなおちゃんを一日預かりました。いっしょにゲームしたり、ものを作ったりしたのですが、すきを見ては逃げだし、みんなで大探ししました。 『街角のパフォーマンス』にそのときのことを書いていますので紹介します。 《 お獅子を作った日、なおちゃんが逃げ出しました。会場になっている旭センターの前には車のビュンビュン行き交う厚木街道が走っているし、近くには線路もあって気が気ではありません。街道沿いから脇道へと捜索範囲を広げ、1時間近く探し回りましたが、全く手がかりがありません。気持ちはもう半泣き状態で、ひとまず旭センターに戻りました。センターの前に置いてあった自転車がなくなってる、という情報が入りました。 「え〜っ!自転車がない?」 目の前が真っ暗になりました。歩いてならともかく、大好きな自転車に乗って逃げていたら、逃げ出して1時間近くたった今、見つけ出すことはほとんど不可能に近い気がしました。もし本当に見つからなくて事故にでも遭ったら、それこそ大変なことになります。それ見たことかと寄ってたかって責め立てられ、私はもう学校にいられないだろうし、それだけでなく、今まで長い時間かけて作ってきた「あおぞら市」の「うどん屋」とかワークショップがみんなつぶされてしまう気がして、もう想像しただけでいたたまれない気持ちでした。 絶望的な雰囲気の中でもう一度車に乗って探しに出かけました。街道ぞいに三つくらい先の駅まで探しましたが、なんの手がかりもありません。もう本当にがっくり、という感じで引き返しました。 そのとき、向こうからパトカーがやってきました。 「あれになおちゃんが乗っていたらなぁ」 なんて仲間と話していたら、すれ違いざまちらっと見たそのパトカーの後ろの席に、なんとなおちゃんがにこにこしながら乗っていたのです。 「ああ、なおちゃん!」 て、思わず大声で叫びました。 慌ててパトカーを追いかけ、警察で引き取りました。なんでもどこかの家に上がり込み、テーブルの前に座っていてそうで、それがあまりにも堂々としていたので、その家のおばあちゃんはてっきり孫の友だちかと思ってジュースとお菓子を出したんだそうです。 「でも、何を話しかけても全然しゃべらないし、これはおかしいと思い110番したのだけれど、にこにこしながらお菓子をよく食べてねぇ」 というおばあちゃんの話を聞きながらうれしくなりました。 なおちゃんが電車にはねられたのは、このおばあちゃんの話を聞いた三ヶ月後でした。 》 なおちゃんはとにかく台風のような存在で、おつきあいするのは本当に大変でしたが、それでもこんなふうに人をなごませる雰囲気を持っていました。 4月1日のお葬式の日、なおちゃんがいつも飛び込んでお店の中を引っかき回していた近くのスーパーの店員さんが大泣きしていたと聞きました。まわりに思いっきり迷惑かけながらも、一方で大泣きしてしまうほどの深いおつきあいをなおちゃんは作っていたのだと思います。

いのちの伝承

映画『ぷかぷか』が4月2日(土)は松本に神宮寺で、4月3日(日)は佐久市で上映されます。 pukapuka-pan.xsrv.jp 神宮寺の和尚・高橋さんは1991年の全国ボランティア研究集会関西集会の分科会で「平和」をテーマにしたワークショップを企画し、その進行役として私と阿木幸夫さんを呼んでくれました。ボランティア研究集会という福祉だけが語られる集会に《平和》というテーマを持ち込んだことは、今考えてもすばらしい試みだったと思います。平和あっての福祉なのに、その福祉の世界で《平和》が語られないことは、とてもおかしい気がします。 あの頃、湾岸戦争の地上戦が始まるのではないかという不安感があり、緊張感あるワークショップになりました。二泊三日のワークショップで作った芝居は500人くらい入るホールの舞台で上演し、それでもまだ足りなくて、みんなで京都駅前まで出かけ、連休で混雑する街頭で芝居をしました。(Facebookページに時々「いいね」を押してくれている杉浦さんは、あの時警察が来ないように見張っていてくれました。) 25年前、遠い国で起こるかも知れない地上戦にあんなにもドキドキし、舞台の上の私たちも、芝居を見ていたお客さんも、戦争というものに対し、涙ボロボロになりながら必死になって抗議しました。 高橋さんは神宮寺のホームページに戦争のことをきっちりと書いています。 www.jinguuji.or.jp 3月29日 日本が戦争のできる国になる「安全保障関連法案」が施行されました。私たち一人ひとりが戦争とどう向き合うのかが問われる日々が始まりました。 《 あのとき死んでいった人々は、 あのときのことを語ってくれません。 もし、語ってくれれば、戦争は起きません。 あまりに悲惨だからです。 だから誰かが語り継いでいかなければならないのです。 真実を伝えること、判ること、 死者を悼むこと、黙っていないこと…… それが、いま必要です。 》 (神宮寺・高橋) あなたのいのち、私のいのち、そして何よりも子ども達のいのちのために。

トイレでうんちしたら、お赤飯でお祝い

3月26日(土)陶芸教室をやりました。いろんなイベントと重なって、参加者は少なかったのですが、楽しい陶芸教室でした。いつものようにお地蔵さんとマイカップを作りました。いずれも手慣れた感じで作っていました。 カネマルさんは手びねりでマイカップをささっと作りました。 お地蔵さんも作りました。 粘土のたたら板を作ります。すごく力がいります。 薄くのばしたたたら板でマイカップを作ります。 とても味のあるお地蔵さんです。向こうを向いた右側のお地蔵さん、後ろ姿がいいですね。 こりに凝ったマイカップ。なんだか飲みにくそうですが、ま、そんなことはどうでもいいのです。まずは楽しく作ることが大事です。 かずま君は、なんだかおもしろいものを作っていたのですが、気に入らなくて、床に投げつけて壊してしまいました。 そのあとろくろを回して遊んでいましたが、 それも飽きてしまって、四つん這いになって、「う〜ん」て力みはじめました。「いつもこの格好でうんちするんですよ」とお母さん。昔養護学校で働いてた頃、同じような格好でうんちしていた子どもを思い出しました。山から落っこちて両足を骨折して入院していた頃、歩けないので私自身がこんな格好でベッドでうんちしていました(私は仰向けでしたが)。寝ながらのうんちは慣れればそれなりに楽で快適なものでした。ま、後始末をする看護婦さんは大変だったと思いますが…。 かずま君もひょっとしたら、この姿勢が快適なのかも知れません。でも、これから社会生活していく上で、やっぱりうんちはトイレでやった方がいいなと思います。でもそういうことがなかなか伝わらないところに、障がいのある子どもを育てる苦労があります。 でも、その「苦労」は人を鍛え、豊かにします。 先日セノーさんのお母さんと面談したとき、セノーさんと毎日おつきあいすることは自分を鍛えているんだと思います、とおっしゃっていましたが、すばらしいお母さんだと思いました。セノーさんはとても楽しい人ですが、それでも毎日の暮らしの中でおつきあいするのは、ものすごく疲れると思います。普通の感覚でつきあっていれば、やっぱりいらいらしてしまうし、もうおしまい!って怒鳴りたくもなります。パニックになってテレビを7台もぶっ壊したそうですが、家での様子が目に浮かびます。それでも毎日毎日セノーさんとうまくおつきあいし、おつきあいの大変さを一言も口にせず、むしろ楽しんでるように語り、それは「自分を鍛えているんだと思います」とさらりと語るお母さん。本当にもう拍手したいくらいでした。 かずま君のお母さんは「いつかね、トイレでやってくれたら、お赤飯炊いてお祝いしようかと思ってます」っていってました。いつでも炊けるよう小豆もモチ米も買ってあるそうです。 日々背負い込んでいる「苦労」をそんなふうに語れるってすごいなと思いました。その「苦労」を少しでもいい、いっしょに背負っていきたいと思いました。そう思う人が増えることは、社会全体が豊かになることにつながります。 かずま君がトイレでうんちしたら、お母さんはすぐに連絡をくれるそうなので、私はすぐにFacebookにアップします。それを見たたくさんの人が「いいね」を押してくれて、そんなふうにかずま君のことを受け止めてくれるようになったら、社会はお互いがもっともっと暮らしやすくなると思うのです。 かずま君とお母さん

おいしさが作る広がり

年末にオーラルピースの交流会があった際、おひさまの台所からおいしいオードブルを配達したところ、とても好評で、そこで「おいしい!」と思った方が、日英ライフイノベーションシンポジウム懇親会でおひさまのオードブルを50人分も注文してくださいました。 ここでも大好評で、やっぱり「おいしい!」って思った方が、今度は英国スコットランド政府の経済開発機構の日本事務所に紹介してくださり、神奈川県庁とで共催するセミナー後の交流会でおひさまのオードブルを使いたいと連絡がありました。その数なんと150人分。また英語のメニューが役立ちそうです。 おいしいものを丁寧に作っていると、こんな広がりがあるんだとあらためて思いました。 pukapuka-pan.hatenablog.com pukapuka-pan.hatenablog.com

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。