ぷかぷか日記

タカサキ日記

《秋コレ・ぷかぷかファッションショー&ハロウィン仮装パレード》参加者募集!

10月22日(土)ぷかぷか秋のマルシェのオープニングで 《秋コレ・ぷかぷかファッションショー&ハロウィン仮装パレード》 をやります。先日のワークショップで作ったこんなすてきなお姉さんを先頭に、みんなで練り歩きます。 地域の方たちも一緒にパレードしましょう。この素敵なお姉さんたちに負けないファッションをしてもいいし、ハロウィンの仮装をしてもかまいません。 この日のために作った特製の緋毛氈の上をしずしずとパレードします。アート屋わんどの前からカフェまでパレードします。カフェに着いて 「トリック・オア・トリート!」 というと、パッケージしたかわいいクッキーがもらえます。 写真投稿キャンペーンもやります。これはパレードの写真を撮って、自分のFacebookやツイッターに投稿してもらいます。投稿した、と写真を見せてもらえば、写真のクッキーを差し上げます。写真をぷかぷかにも送ってください。写真コンテストをやりましょう。 パレード参加申込はパン屋、カフェ、おひさまの台所で受け付けています。事務所でも電話受付します。453−8511 メールでもかまいません。pukapuka@ked.biglobe.ne.jp

相模原障害者殺傷事件を超えるために

あの忌まわしい相模原障害者殺傷事件を超えるために、いろんな思いを書きました。気がつけば12本も書いていました。これで終わりではありません。いつもいつもあの事件てなんだったのかを自分に問い直すことが必要だと思います。問い直すことは、自分のまわりの社会をほんの少し変えることです。問い直して問い直して、ようやく、あの事件を超える社会が自分のまわりに生まれてくるのだと思います。問い直すのをやめたとき、黙ってしまったとき、 社会は後戻りし、またあの忌まわしい事件が起こるような気がします。 pukapuka-pan.xsrv.jp 最近おつきあいをはじめた日本フィルハーモニーのチェロ奏者江原さんと一緒に「津久井やまゆり園」を訪問し、チェロの演奏を届けようと思っています。亡くなられた方の鎮魂と、今いる方を元気つけるために。 江原さんは東日本大震災の際、たった一人で被災地をまわり、被災した人たちを励ましました。 www.youtube.com その江原さん、ぷかぷかの太鼓の名人ダイちゃんに興味を持っていて、いつか太鼓とチェロとコラボをやりたい、といっています。うまくいけば、津久井やまゆり園でも、そのコラボができたら、と思っています。 現在、やまゆり園からの返事待ちです。

その子の手が柔らかくて、あたたかいんですね。

昨夜は瀬谷区の二ツ橋大学であった相模原障害者殺傷事件の犠牲者の追悼集会に行ってきました。 津久井やまゆり園で犠牲になられた方々への追悼の集い いろんな方が発言され、とてもいい勉強になりました。 事件の容疑者は精神障害の人かと思っていましたが、福祉新聞の記者福田さんは、「措置入院までに精神科にかかったことがなかった」「措置入院の終わったあとの外来診察では主治医は「躁鬱病は考えにくい」と診断」「生活保護の申請の際、面接したケースワーカーさんも精神を病んでいるとは思わなかった」といったあたりを考えると、精神を病んだ人が犯した犯罪とみるのはおかしいのではないか、と報告され、目から鱗が落ちる思いでした。 措置入院のことがやたら話題になっていますが、容疑者が精神を病んでいたわけではない、となると話が全くちがってきます。論点がずれ、大事な問題が見えなくなっていくような気がしました。 30年ほど前、瀬谷にある生活クラブのお店の駐車所で「あおぞら市」というのがあり、そこに養護学校の生徒たちと地域の人たちで一緒に手打ちうどんのお店を出しました。そのときに手伝いに来ていた人が容疑者の闇の部分が私にもあります、と発言していました。 《 高崎さんに声をかけられて手伝いに行ったものの、障害のある人たちにどう接していいかわからずほんとうに困りました。「ああ、うう」とかしかいえなくて、よだれを垂らしながら歩き回っている人がいて、正直気持ち悪くて、私の方へ来なければいいなと思っていました。ところがお昼になってご飯を食べるとき、たまたまテーブルがその子とお母さんが座っているテーブルしかあいてなくて、ここでやめるのも失礼かと思い、勇気をふるってそこへ座りました。そのとき、そのよだれを垂らしている子どもが私に向かって手を伸ばしてきました。ああ、困った、と思いながらも拒否するわけにもいかず、思い切って、本当に思いきってその子の手を握りました。 すると、その子の手が柔らかくて、あたたかいんですね。もう、びっくりしました。なんだ、私と同じじゃないかと思いました。この発見は私の中にあった大きなものをひっくり返した気がしました。 その子のやわらかくて、あたたかい手にふれるまで、その子をモノとしか見てなかったのです。容疑者とおんなじだと思いました。でもその子の手が、その闇から私を救い出してくれた気がしています。》 いいお話しだと思いました。こうやって人と人が出会い、そこから新しい世界が始まっていくように思いました。 結局のところ、こうやって障害のある人たちと出会う機会がないことが、相模原障害者殺傷事件を生むような社会を作っているように思います。 会場になった「せやまる」のすぐそばにある三ツ境養護学校に子どもの頃よく遊びに行った人がいて、その方の話によれば、昔は塀もなく、自由に学校に入り込んで一緒に遊んでいたそうです。それがいつの間にか高い塀がたち、全く中には入れなくなったといいます。こうやって彼らと社会を分ける方向に世の中は進んできたのだと思います。 あおぞら市での手打ちうどん屋の試みは、そんな社会にあって、地域の人たちと障害のある人たちの出会いのきっかけを作ろうとしたのでした。お手伝いに来た人はほんとうにいい体験をしたと思います。 お手伝いに来た人の話を聞きながら、「あ、ケンタローだ」とすぐに思い出しました。「ああ、うう」とかしかいわず、よだれを垂らしながら歩いていました。気に入った人がいると手を伸ばしてきます。養護学校の教員になって2年目に担任した生徒で、彼と過ごした楽しい日々はその後の私の生き方を決めた気がしています。 ケンタローは犬が好きでした。私も好きなので、ある日散歩の途中で犬を見つけ、二人で駆け寄りました。私は普通になでなでしたのですが、ケンタローはがばっと抱きしめ、びっくりした犬の顔をぺろぺろなめはじめたのです。私はなんだか感動してしまいました。「犬が好き」というのはこういうことなんだと、ぺろぺろ犬の顔をなめているケンタローから教わった気がしています。 そのケンタローのかわいい手が、うどん屋のお手伝いに来た人を救ったのだと思うと、ケンタローもえらいな、と思いました。

クリームパンを買いに来たのがきっかけで…

いつも子どもと一緒にクリームパンを買いに来ているオーヤさんが先日のワークショップに参加した感想を書いてくれました。 ●●● 前半、二人組みになって表現する際、「ランドセル」、「箸と箸おき」のお題がでました。私が頭に浮かんだものは1パターンで、これ以外表現しようがないよな〜。なんて思いながら、他のチームをちらっと見ると、びっくり!!!色々な形でお題を表現していき、自分の頭の固さが嫌になった瞬間でもあり、皆なに早く追いつきたいと感じたりもしました。表現の楽しさを感じるにはまだ遠い道のりですが、表現する自由の幅広さを実感した今回のワークショップでした。それから、歌を思いっきり歌っている時は本当に気持ち良かった〜。娘二人は参加しているのか参加していないのか分からないけど、愚図ったりしないから良しとしよう。なんて思っていたのですが、途中途中の歌で、口ずさんでいたのにはビックリ。子供なりのペースで参加してるんだな〜って思いしらされました。これも、けーぼーさんをはじめ、色々な方が、娘二人の面倒をみてくれたおかげだと。また次回、どんな感想が書けるのか楽しみです。 ●●● 少しずつ少しずつ自由になっていく感じがよくわかります。 《歌を思いっきり歌っている時は本当に気持ち良かった〜》 とありますが、ふだんの暮らしの中では、歌を思いっきり歌うなんてことはありませんから、なおのこと新鮮な体験だったのだと思います。 《本当に気持ち良かった〜》 という開放感あふれる言葉がいいですね。 子どもが歌を歌っていたことにびっくり、とありますが、うちの子どもは昔、保育園の送り迎えの際、車の中でオペラ『セロ弾きのゴーシュ』を毎日かけていたのですが、いつの間にかゴーシュのオペラ(1時間20分くらいの作品)を全部覚えてしまい、舞台を見に行ったとき、大声で歌っていたことがあります。子どもって、そんなもんです。大人が感じる以上に世界を感じ、吸収しています。 ぷかぷかに子どもと一緒にクリームパンを買いに来たことがきっかけで、こんなワークショップを体験し、少しずつ自由になり、新しい自分を見つけていく、というところがおもしろいですね。 そういえばぷかぷかのプロモーションビデオの中で 《 以前は上から目線で彼らのこと見ていましたが、彼らとおつきあいしているうちに、普通に見ることができるようになりました。私も彼らに耕されたんだと思います。》 と、おっしゃっていて、すごくうれしかったですね。こんなすばらしい言葉を口にできるのも、クリームパンのおかげです。 それから先ほどメールで「あした『不思議なクニの憲法』見に行きます」と連絡がありました。これもうれしかったですね。私の送った案内に、オーヤさんの心に届く言葉があったのかなと思いました。お父さんに子どもの面倒を見てもらって、お母さん一人で見に来るみたいです。お父さんが見る機会も作ってあげたいなと思いました。 takasakiaki.hatenablog.com

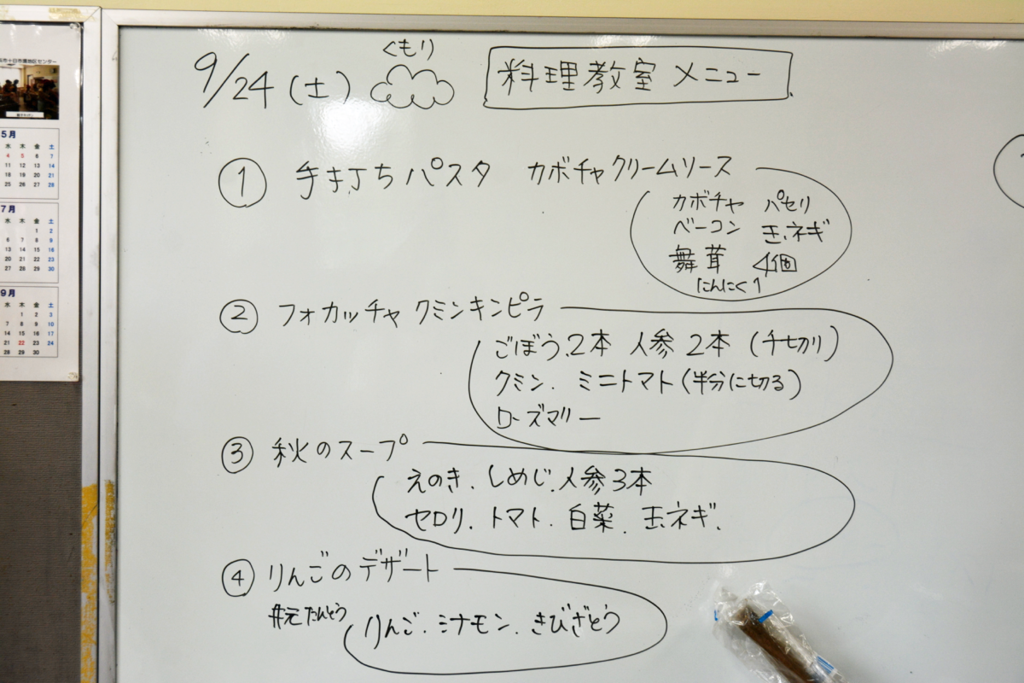

料理教室でパスタを作りました。

料理教室がありました。 メニューは今日もすごい豪華。 フォカッチャのイメージ まずはパスタの生地と、フォカッチャの生地を作ります。パスタの生地は硬くて手こずっていました。 生地をこねたあとは秋のスープ作り、フォカッチャの上にのるきんぴら作り、りんごの入ったスコーン作りに別れて作業。みなさん手慣れた様子でどんどん進みます。 モモコさんのきんぴらの材料刻みは達人のワザを見るようでした。 モーリー王子はごぼうをきざんでいました。なかなかの手さばきです。 子ども達はりんごのデザート作り スープの具材をてきぱきときざんでいきます。 きんぴらを炒めます。 パスタのソースに入るカボチャを蒸します。 パスタソースの材料。ベーコンはブロックです。 秋のスープを煮込みます。 タマネギ、ベーコンを炒め、やわらかくなったカボチャを混ぜます。 そこへ牛乳、生クリームを入れます。 フォカッチャの生地にきんぴらをのせます。 トマトの上にはローズマリー りんごの入ったスコーンが焼き上がりました。 フォカッチャが焼き上がります。 パスタの生地をのばします。これが結構手ごわい。 伸ばしたあとはこんなふうに細く切っていきます。ヨッシーはすばらしくうまかったですね。 ゆであがったパスタをソースに絡めます。 できあがり! 次はパン教室。10月8日(土)です。秋の野菜を使ったパンを作るそうです。

まだまだできることがあります。

昨日テレビでもこの集会を伝えていましたが、「まずは私たちの声を聞いて欲しい」という発言が心に残りました。「うわべの優しさ」が事件を引き起こした、という指摘もありました。 www.kanaloco.jp 上から目線のつきあいに、こういう批判も出ています。 http://mainichi.jp/articles/20160915/ddm/041/040/142000c 2年前、脳腫瘍で亡くなったしんごっちのことをぷかぷか日記に何度か書いたことがあります。その記事を読んだ地域の方が、「何かをやってあげる」という関係から変わっていったことを書いていました。 pukapuka-pan.hatenablog.com 顔が思い浮かぶような関係を作ろう、というすばらしい提案もあります。 http://mainichi.jp/articles/20160905/ddm/041/040/083000c 相模原障害者殺傷事件を超えるために私たちはまだまだできることがあります。そのことをもっともっと考えていきたいと思うのです。 10月22日(土)ぷかぷか秋のマルシェではみんなで作ったこんな素敵なわけありモデルさんと一緒に地域の人たちが参加する楽しい仮装パレードを計画しています。みんなでこんな楽しいことをたくさんすることが、「何かをやってあげる」上から目線の関係を超えることであり、相模原障害者殺傷事件を超えることだと思います。

新しいパン

5年前、白楽で「ヤガヴァン」という カフェ&パン屋をやっていたワタナベさんがぷかぷかに来ました。3年間もラブコールを送り続け、やっと来ていただきました。 今日試作品をいくつか焼いてもらいました。酵母はルバン種とあこ天然酵母をブレンドしたもの。粉は南部地粉、南のめぐみ、ゆきちからの三種類をブレンドしたもの。 ・サンマと野菜のタルティーヌ(サンマとパンがものすごくよく合っています) ・ピタパン(サバの唐揚げ、 マカロニグラタンと豆サラダ) ・包みパン 里芋と大根煮(真ん中下、四つに切ったパン) ・嶋海苔(アオサ)のカンパーニュ(右下) ・藻塩のリングパン(右下三つ、オリーブオイルをつけるとすごくおいしい) ★藻塩:海藻からとった塩。海藻を簀(す)の上に積み、いく度も潮水を注ぎかけて塩分を多く含ませ、これを焼いて水に溶かし、その上澄みを煮つめて作ります。 ・大葉ミソのリングパン(真ん中) ・ペースト 有機大豆のフムス風(左下。つぶした大豆、練りごま、オリーブオイル、ニンニク、塩などを合わせたアラビア風のペーストで、ものすごくおいしい。) ★フムス:植物性かつ高栄養価であることから、世界のヘルシー志向の人々やベジタリアンたちが取り入れており、日本でも食のアンテナ感度が高い人は、既に注目しています。フムスはピタという薄いパンに付けて食べるのが中東では一般的ですが、世界に広まり、クラッカーに付けたりサンドイッチや野菜のディップなどにも用いられています。 ・プレーンカンパーニュ(「ぷ」の字が見えます) ・パンのリース ぷかぷかが求めていた素朴な自然志向のパンです。砂糖、バターは使いませんから、命に優しいパンです。 ワタナベさんのパンをめぐる話はいつも奥深く、話を聞くたびに世界が広がります。そのうちワタナベさんのブログ「パンと命をめぐる物語」が始まるのではないかと期待しています。 おひさまの台所とのコラボを考えていますので、今までにないおいしいパンの食べ方を提案できると思います。今日はサンマとパンの組み合わせが本当においしいと思いました。 今日焼いたパンは、今あるパンと調整ののち、パン屋に並びます。並ぶ日が決まりましたらお知らせします。ピタパンとかサンマと野菜のタルティーヌなどはおひさまの台所に並ぶかも知れません。楽しみにしていてください。(今ある人気のパンは残しますのでご安心ください) ワタナベさんがやっていたヤガヴァンの評判です。 gbooks.jp taputapu.info ameblo.jp slowbutsteadyjournal.blog11.fc2.com platy-ridleyi.blog.so-net.ne.jp gymnastics.blog.shinobi.jp yaplog.jp plaza.rakuten.co.jp panyatour.blog58.fc2.com

自由になるということ

以前紹介したtomoさんの新しいブログです。 《難病を発病し、後遺症で障害者になって、 身体は不自由になりました。 でも、驚くくらいに、心は自由になったんです。》とtomoさんは書いています。 「驚くくらいに、心が自由になったんです」 なんて素敵な言葉なんだろうと思いました。人間、心が自由になるって、なかなかできることではありません。それを障害者になることで「心が自由になった」というtomoさん。人が生きていく上でとても大事なことを教えてもらった気がします。 tomoecru.hatenablog.com 私が自由になれたときの話を書きます。 私は養護学校で障がいのある人たちと出会うことができて、何がいちばんよかったかというと、彼らと出会うことで私自身が自由になれたことです。こういうときはこうすべき、こういうときはこんなことしちゃいけない、といった様々な「規範」に私たちは縛られています。その「規範」が、彼らと毎日おつきあいする中でだんだん取れていったのです。 以前にも書きましたが、一日に何度もお漏らしし、そのたびにパンツを脱いで放り投げる子どもがいました。天気のいい日は芝生の上でふりちんのまま大の字になり、実に気持ちよさそうにニカニカしていました。私はそばで陰気な顔をして、「ふりちんはだめです。パンツはきなさい!」とぶつぶつ言っていました。毎日毎日こういうことを繰り返していたのですが、ある日、彼の幸せそうにニカニカ笑う顔を見ながら、なんだ、彼の方がオレよりもいい時間過ごしてんじゃん、とふと思ったのです。これは大変な気づきでした。毎日陰気な顔してぶつぶつ文句ばかり言っている私よりも、ふりちんで大の字になって気持ちよさそうにニカニカ笑っている彼の方が、はるかにいい人生の時を過ごしているのです。オレは一体何やってんだ、って、そのとき思いましたね。情けないというか、なんてつまらない人生生きてんだ、ってニカニカ上機嫌の彼を見ながら思いましたね。 その気づきは「パンツは誰でもはくもんだ」という思い込みから、「パンツをはかない子がいたっていいんだ」となって、以来、彼のそばにいてもあまり文句を言わなくなりました。いっしょにニカニカしながら大の字になって芝生の上に寝っ転がりました。おひさまのさんさん照る中、二人でほんとうにいい時間を過ごしました。(残念なことに私はふりちんにはなれませんでしたが…) こういうことが養護学校では数え切れないくらいあって、そんな中で私自身が少しずつ自由になれた気がしています。障がいのある人たちのおかげで自由になれたというわけです。いろんな「規範」が取れて、人生がすごく自由で、楽しくなった気がしています。 ですから彼らを指導したり、訓練したり、あるいは支援したりして、社会に適合できるようにしようとは、ちっとも思わないのです。なんかもったいないというか、社会に適合できるようになったら、彼らの魅力はなくなってしまいます。まわりの人を自由にすることもできなくなってしまいます。 私たちより何倍も自由な彼らを社会に合わせることが、彼らにとってほんとうに幸せなことなのかどうか。私たち自身、いつもまわりの空気を読み、社会に合わせて生きていて、それがほんとうに自由で、自分らしく生きてて、幸せなのか、ってちょっとでも立ち止まって考えれば、すぐにわかることです。

できないことをできるようにがんばらない人たちのパラリンピック

NHKのパラリンピック報道で、 「パラリンピックの報道は障害者のイメージを変えますよねぇ」 なんてこと言ってましたが、確かに障害者もこんなすごいことができる(いろんなことができないというマイナスイメージを象徴する《障害者》という言葉を見事にひっくり返しています)という意味では、障害者のイメージは変わると思います。 でも、そういう意味で障害者のイメージが変わっても、障がいのある人たちの社会的生きにくさが変わるか、というと、多分変わりません。ハード面でのバリアフリーは進んでも、ソフト面でのバリアフリーはなかなか進まないからです。 できないことをできるようにがんばってがんばって、すごいことができるようになる人もいれば、できないことを全く気にしないで、がんばらない障がいのある人たちもたくさんいます。むしろこっちの方が多い気がします。 いつも話題にするセノーさんなんかはそのがんばらない人の代表です。 できることを極限まで追求する人たちのパラリンピックがあるなら、できないことをできるようにがんばらない人たちのパラリンピックがあっても面白いんじゃないかと思いました。そこでは、がんばらない人たちが作り出す、今までにない新しい価値で勝負します。新しい価値は、がんばらない人たちに寄り添う人たちが言葉や映像、その他で表現します。 新しい価値を評価することは、そのまま「できないことをできるようにがんばらない人たち」の評価につながります。評価することを超えたところで生きている彼らを評価するなんて、彼らから見れば全く意味のないことです。それでも今の社会にはない新しい価値を見いだすという意味で、そしてそのことで社会をより豊かにする、という意味で、私たちは目をこらして、必死になって評価することはものすごく意味があると思います。 「できないことをできるようにがんばらない人たち」の作り出す今までにない新しい価値で勝負するパラリンピック、考えただけでも楽しいと思います。いや、そういう新しい価値を掘り起こす作業が、今すごく必要なんじゃないかと思います。そういうことこそが相模原障害者殺傷事件を乗り越えるために必要だと思います。 たとえばセノーさんは「ああああ…」と言いながら、郵便局のお姉さんたちの心を耕しました。 pukapuka-pan.hatenablog.com これは彼にしかできない《新しい価値》の創造と言っていいと思います。 彼らが生み出しているそんな《新しい価値》をみんなで探そう。そしてその《新しい価値》で勝負するパラリンピックをやろうじゃないか、という提案です。

最初のシーンを作りました。

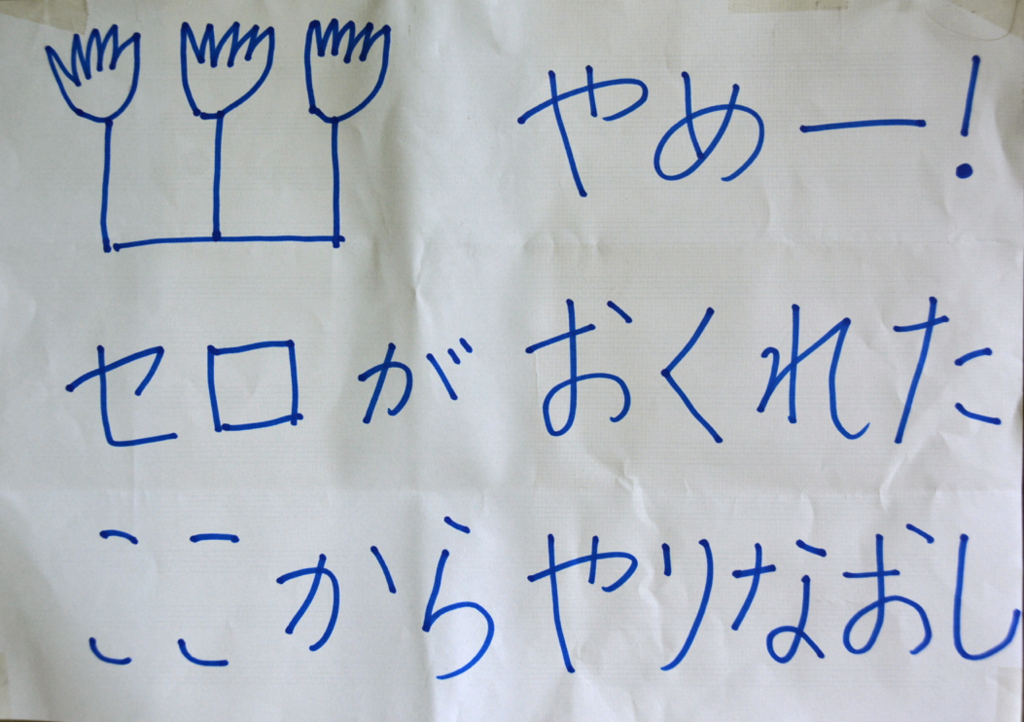

2016年9月17日、第3期みんなでワークショップの第二回目がありました。今期は『セロ弾きのゴーシュ』がテーマです。どうやって『セロ弾きのゴーシュ』の物語をみんなの中に降ろすかが今回のテーマでした。 『セロ弾きのゴーシュ』は金星音楽団が練習しているとき、いつもゴーシュのセロが遅れ、楽長がだめ出しをするところから物語が始まります。 《 にわかにぱたっと楽長が両手を鳴らしました。みんなぴたりと曲をやめてしんとしました。楽長がどなりました。 「セロがおくれた。トォテテ テテテイ、ここからやり直し。はいっ。」 》 という具合です。そこで、この楽長がだめ出しするところの言葉をみんなで言い合う「だめ出し合戦」をやりました。人間、大きな声を出すと、自然にテンションが上がります。相手に向かって大声を出し、相手はそれに負けずに更に大声を出します。相手がいる、ということはすごく大事です。 手をパン!パン!パン!と三つたたき、この台詞を相手に向かって大声で言います。相手は同じ台詞を更に大きな声で投げ返します。 こうやって体が熱くなったところで、三つのグループに分かれて、練習中にゴーシュがだめ出しをされるシーン、叱られたゴーシュが壁に向かって涙をこぼしながら一人静かに練習をするシーン、夜、川端にあるこわれた水車小屋の家に帰り、椅子に座って練習するシーンを作りました。 オペラシアターこんにゃく座のオペラ『セロ弾きのゴーシュ』で歌われている歌を使ってシーンを作っていきます。 だめ出しの言葉を言ったあと、みんなが歌で支えます。 ゴーシュをのぞく楽団員が退場したあと、ゴーシュは一人残って練習します。 ここはゴーシュ役のサイトウさんが、すばらしい演技を見せてくれました。後ろ姿がすごくよかったですね。みんなが歌で支えます。 《 その晩遅おそくゴーシュは何か巨おおきな黒いものをしょってじぶんの家へ帰ってきました。家といってもそれは町はずれの川ばたにあるこわれた水車小屋… ゴーシュがうちへ入ってあかりをつけるとさっきの黒い包みをあけました。それは何でもない、あの夕方のごつごつしたセロでした。ゴーシュはそれを床ゆかの上にそっと置くと、いきなり棚たなからコップをとってバケツの水をごくごくのみました。 それから頭を一つふって椅子いすへかけるとまるで虎とらみたいな勢いきおいでひるの譜を弾きはじめました。》 体でゴーシュの家を作ります。そこへゴーシュがセロを担いで帰ってきます。先日日本フィルハーモニーのチェロ奏者江原さんもリュックのようにチェロを背中に担いでやってきました。 セロを床に置き、棚からコップを採ってバケツの水を飲みます。それから頭を一つ振って、椅子にかけるとまるで虎みたいな勢いでセロを弾き始めます。 サイトウさんのこの熱演ぶり。♪譜をめくりながら 弾いては考え、考えては弾き… ほかの二グル−プとも、こんなふうにして最初のシーンを作りました。デフパペットシアターひとみの役者エノモトさんが作った水車がすばらしかったですね。エノモトさんは聴覚障害者。言葉を使わずに体だけで様々なものを表現する活動をやっています。一声かけただけで、すばらしい水車を作ってくれました。 歌の力は大きかったですね。こんにゃく座のオペラの歌は原作の言葉をそのまま使っています。ですからオペラの歌を歌うと自然にそこのシーンが頭に浮かびます。『セロ弾きのゴーシュ』をみんなの中に降ろすのにとてもいい方法だと思いました。 終わってからの反省会、しょうへいさんはずっと黙ったままなので、今日は何も言わないのかと思っていたら 「実は小さな子どもが僕を好いてくれました。それがとてもよかったです」 と、ぼそっと言い、みんな笑ってしまいました。コミュニケーションゲームの中で、ピアノの役をやり、その中で子ども達がしょうへいさんのこと、とても気に入ったようでした。しょうへいさんは積極的に子ども達に関わるタイプではないのですが、内心すごくうれしかったんですね。 とりあえず最初のシーンができました。このあと動物たちが登場するシーンを作っていきます。どんなお芝居になるか、楽しみにしていてください。 できあがった芝居の発表は来年1月19日(日)の午後、みどりアートパークホールで予定している《表現の市場》でおこないます。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。