ぷかぷか日記

タカサキ日記

クリームパンを買いに来ただけなのに

少し前の記事ですが、素晴らしい記事なので紹介させていただきます。 www.kanaloco.jp 彼と同じものが自分の中にあることを認める勇気を持つこと、とても大事なことだと思います。そこからもういっぺん世界を見渡していくことですね。 そして大事なことは、そこから先へどうやって進むか、ということです。経験的には自分の中をあまり掘りすぎると、どんどん暗い気持ちになって、先へ進めません。それよりも、見下している相手といい出会いをする、前向きの関係を作る、といったことに向かった方がいいように思います。 ぷかぷかのプロモーションビデオです。 www.youtube.com この中に登場するオーヤさんが、初めは上から目線で見ていたけど、彼らとお付き合いしていくうちに、私たちと同じなんだということがだんだん見えてきました、とおっしゃっています。 オーヤさんは子どもと一緒に毎日ぷかぷかにクリームパンを買いに来ていました。そして毎日ぷかぷかさんたちに会っていました。毎日会って、他愛ない話をしただけです。それなのに、こうやって彼らを見る目線が変わってきました。 要するにそういうことです。自分の中にいる「彼と同じもの」と向き合うことは必要です。でも、大事なことは、そこから前に進むことです。オーヤさんはぷかぷかにクリームパンを買いに来て、それがきっかけでぷかぷかとお付き合いが始まり、アートのワークショプに何度か参加し、今は演劇ワークショップに参加しています。来年1月29日(日)ぷかぷかさんたちと一緒に、みどりアートパークのホールの舞台に立ちます。 以前はなんとなく上から目線で見ていたオーヤさんが、ぷかぷかさんたちと一緒に大きなホールの舞台に立つなんて、本当にすごい変わりようだと思います。それをぷかぷかさんたちが導いたのですから、彼らのチカラは侮れません。 そして何よりもオーヤさんの変わりようにこそ、津久井やまゆり園の事件を越える手がかりがあるように思います。

『セロ弾きのゴーシュ』背景画を描きました。

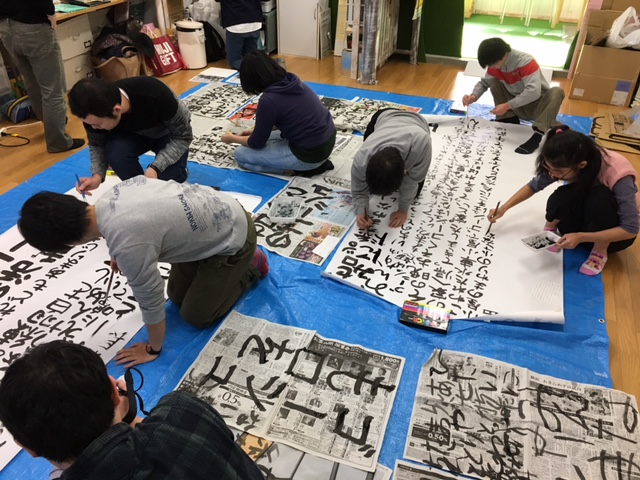

ワークショップで作っている『セロ弾きのゴーシュ』の背景画を描きました。アートディレクター金子さんの発案で、『セロ弾きのゴーシュ』の文章をそのままいろんな人が描きました。いろんな字があって、もうこれ自体でアートになっていました。 こうやって寄ってたかってみんなで描きました。 完成したのがこちら 力強い出だし 「じつはなかまのなかではいちばんへたでした」が、途中で描けなくなって、横に行ってしまうところが楽しいです。 「トランペットはいっしょうけんめいうたっています。バイオリンも二いろ風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれにてつだっています。」のところはまるで「オペラシアターこんにゃく座」のオペラが聞こえてきそうな文字です。 「楽長がどなりました。セロがおくれた」に対する「みんなぴたり曲をやめてしんとしました」の文字が、その時の雰囲気をとてもよく表現しています。 「こまるなあ」の「な」の字が素晴らしい 「ぼくはきみにドレミファをおしえてまでいるひまはないんだがなあ」の「あ」を描くスペースがなくて、上の方に「あ」だけ描いていました。この辺がなんとも律儀で楽しいですね。 「…水をごくごくのみました」 文字は背景画のバックにして、その上に絵を貼り付ける予定でしたが、絵を貼り付けるにはもったいないくらいの文字をみなさん描いてくれたので、絵をどうしようかと考えています。

気になったことがあります。

「津久井やまゆり園で起きた事件を越えていくために~グループホーム建設反対運動を通して考えること~」の集まりで気になったことがあります。多くの方がこれだけ大きなグループホームの問題を、神奈川新聞を読むまでほとんど知らなかったことです。個人での情報発信がこれだけ盛んな今、誰かが「あの看板はおかしい」と写真付きでは発信していれば、瞬く間にその情報は広がり、多くの人が知らなかった、ということはありえなかったと思います。どうしてそういう発信がなかったのでしょう。たくさんの人があの看板はおかしいと思っていたはずです。 「声の大きい人が反対していたんじゃないですか?」という質問が会場から出ましたが、はっきりした回答はありませんでした。でも、仮にそういう人がいて、地域社会を牛耳っていたとしたらどうでしょう。地域の人が自由に物が言えない状況だったとしたらどうでしょう。 日々、あの看板はおかしい、と思っていても、それを言葉にして発信すると、ものすごいバッシングにあい、下手するとこの地域に住めなくなるような状況だったとしたらどうでしょう。 多分誰も、ものは言えません。何も発信できません。 自立支援協議会が、この問題を取り上げなかったのも、なんか腑に落ちません。障がいのある人たちの自立に寄り添うはずの自立支援協議会が、自分たちの存在理由を放棄するようなことだったと思います。障がいのある人たちの自立に寄り添うよりも、大事にしたことはなんだったのでしょう。 ということを考えていくと「声の大きい人が反対していたんじゃないですか?」という質問は、ひょっとしたら今回の問題の核心をついているんじゃないかという気がしてきました。 もちろんこれは私が勝手に自分の想像を膨らませただけで、なんの根拠もありません。ただ腑に落ちないことをつないでいくと、ひょっとしたらこういうことがあったんじゃないか、というだけのことです。 でも、それが実際にあったのだとしたら、差別の問題以前に、地域社会そのものの問題が浮かび上がってきます。 中学生が作文で 「罪のない人を苦しめる看板があっていいのでしょうか?」 と書いています。大人たちの思惑を遥かに超える、まっすぐな心を感じます。 あの看板を許したのは、大人の責任です。中学生の、このまっすぐな心を前に、私はただただ恥ずかしい思いでいます。

反対運動をする人たちの心を開くのはなんなんだろう

津久井やまゆり園の事件について考える集まりに行ってきました。 主催者二ツ橋大学の杉浦さん報告です。 40人を超える多士済々の方にご参加いただきました。予定を大幅に超える濃密な時間と成りました。皆さんの熱い思い、込み上げてくる気持ち、絞り出すような声を聞き、この場を開いて良かったなと思いました。一緒に考え、耳傾ける場は貴重な時間でした。報告して下さった佐藤記者、厳しい質問にも真摯に答えて下さり感謝です。涙ながらに堪えてきた思いを切々と話してくれたお母さん。逃げる事なく踏み込んだ発言をして下さった方、皆さんの思いを希望に変えた行く一歩にしたいと思います。津久井やまゆり園の事をお話する時間が少なくなってしまった事、お詫びします。共に生きていく事の喜びを映像で伝えてくれたぷかぷかの高崎さんにも感謝。夜、津久井の地域住民の方達の「考える会」の取材をされていた福祉新聞の福田さん、神奈川新聞の草山さんと合流し、お互いに今日の様子を話しました。まだ、まとまりませんが、次回は津久井の方たちと一緒に場を作れればと思います。先ずは簡単なご報告まで。 グループホームの問題についての神奈川新聞の記事は素晴らしい内容だっただけに、もっと早い時期に出ていれば、ひょっとしたら結果が変わっていたかもしれないと思いました。 あの記事は本当に嬉しかった、と涙を流しながら発言した障がいのある子どもを抱えたお母さんがいました。そういう思いをずっと抱えてきた人たちはたくさんいたんだろうと思います。グループホーム建設反対の看板を見てつらい思いをしてきた人もたくさんいたと思います。あるいはあの看板はおかしいと思っていた人もたくさんいたと思います。 あの記事がもっと早くに出ていれば、そんな人たちの背中を押したんだろうと思います。そんな人たちの横のつながりができ、それが少しずつ力になり、事態が変わるようなことになっていたかもしれません。 いろいろ配慮しなければならないことがあったとはいえ、取材をして事態を把握していながら情報を流さなかったのは、報道機関としては、やはりまずかったのではないかと思います。 神奈川新聞の素晴らしい記事はこちら www.kanaloco.jp www.kanaloco.jp www.kanaloco.jp 反対運動をする人たちの心を開くのはなんなんだろうと思いました。9月にあった集まりで知人の発言を聞いてこんなことを日記に書いています。 30年ほど前、瀬谷にある生活クラブのお店の駐車所で「あおぞら市」というのがあり、そこに養護学校の生徒たちと地域の人たちで一緒に手打ちうどんのお店を出しました。そのときに手伝いに来ていた人が容疑者の闇の部分が私にもあります、と発言していました。 《 高崎さんに声をかけられて手伝いに行ったものの、障害のある人たちにどう接していいかわからずほんとうに困りました。「ああ、うう」とかしかいえなくて、よだれを垂らしながら歩き回っている人がいて、正直気持ち悪くて、私の方へ来なければいいなと思っていました。ところがお昼になってご飯を食べるとき、たまたまテーブルがその子とお母さんが座っているテーブルしかあいてなくて、ここでやめるのも失礼かと思い、勇気をふるってそこへ座りました。そのとき、そのよだれを垂らしている子どもが私に向かって手を伸ばしてきました。ああ、困った、と思いながらも拒否するわけにもいかず、思い切って、本当に思いきってその子の手を握りました。 すると、その子の手が柔らかくて、あたたかいんですね。もう、びっくりしました。なんだ、私と同じじゃないかと思いました。この発見は私の中にあった大きなものをひっくり返した気がしました。 その子のやわらかくて、あたたかい手にふれるまで、その子をモノとしか見てなかったのです。容疑者とおんなじだと思いました。でもその子の手が、その闇から私を救い出してくれた気がしています。》 いいお話しだと思いました。こうやって人と人が出会い、そこから新しい世界が始まっていくように思いました。 結局のところ、こうやって障がいのある人たちと出会う機会がないことが、相模原障害者殺傷事件を生むような社会を作っているように思います。 グループホームに反対した人たちも、結局のところ障がいのある人たちと出会う機会がなかったのだろうと思います。偶然でもいい、瀬谷区役所に用があってきた時に、たまたまぷかぷかのパンの外販があって、パンを買うついでに二言三言ぷかぷかさんと話をして、なんだかちょっと楽しい気持ちになったり、あたたかい気持ちになるような体験をすれば、頑固に反対していた気持ちが、ちょっと緩むかもしれません。 瀬谷区役所では毎週木曜日パンの販売をしています。どなたか美味しいパン買いに行きませんかって誘ってみてください。

何ですかね、この「屈しない」というのは

「津久井やまゆり園」建て替えで住民説明会があったそうです。 www.kanaloco.jp 県の福祉部長が「建て替えは、屈しないという強いメッセージになる」といったそうですが、何ですかね、この「屈しない」というのは。何に対して「屈しない」のでしょう?何か勘違いしていませんか?あの事件は、何かに「屈する」ような事件だったのでしょうか? 「テロに屈しない」と、ブッシュ元大統領とか安倍首相とか、威勢のいい人たちが言ってますが、テロが減りましたか?争いがますます拡大しただけじゃないですか。テロがなぜ起こるのか、その根本的な原因の解消を目指すことなく、より大きな暴力で押さえ込もうという発想は、テロをさらに拡大させるだけです。 この言葉と同じような感覚で「屈しない」などといったのであれば、事件に対して何の解決にもならない気がします。「力」で押し返すような、そんな問題ではないはずです。 今朝の朝日新聞にはこんな記事。 www.asahi.com 問題の矮小化だと思います。あの事件は防犯上の問題で起きたのでしょうか?こんなことでまとめてしまっていいのでしょうか? 社会全体を見渡す視線が恐ろしいほど欠落しているように思います。 神奈川県に対し、元々期待なんかしていませんでしたが、今日の二つの記事は、あらためて、事件を本気で解決する気がないことがよくわかりました。 事件後に掲げられた「共に生きる社会かながわ憲章」が白々しいです。2番目に、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します、3番目には、いかなる偏見や差別も排除します、とあるので、瀬谷のグループホームの事件についてどう考えるのか聞いたところ(県のホームページで市民の意見を言うところがあります)、あれは市の管轄なので県は関与しない、という回答がきました。ま、この程度です。 一 私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします 一 私たちは、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します 一 私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します 一 私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます 神奈川県のホームページのトップに掲げてあるのですが、こんなのがあっても社会はちっともよくならないし、作った人たちも本気でそれをやろうとしていないことがよくわかりました。とりあえず掲げました、って感じでしょうか。 それよりも今日、「ぷかぷかさん」たちと、いい1日を作ること、そしてそれに共感する人を作ること、それこそが社会を少しずつよくしていくように思います。

排除される側への想像力の欠如

グループホームの建設反対運動はこんな風にして始まるんだと思いました。 bylines.news.yahoo.co.jp 排除される側への想像力の欠如は信じがたいほどです。それは自分自身を貧しくします。排除の論理は、排除する側から人間性をも排除します。だから一線を超える可能性をいつでもはらんでいることを私たちは忘れてはならないと思います。 そしてこの投稿を読んで見えてくる、病む側、排除される側の、豊かさ。悲しい状況にあっても、ここには希望があります。 相模原障害者殺傷事件の背景は、どこにでもあることを、あらためて思いました。これを私たちはどうやって乗り越えていけばいいのでしょう。簡単な答えはありません。愚直に考えて考えて考え抜くしかないのだと思います。 そして何よりも、お互い知り合う機会を作ることだと思います。相手を知ること。そのことに尽きます。 ぷかぷかは障がいのある人と街の人の出会いの場所としてスタートしました。そのことの大切さを事件以降一層感じています。 仮に全国の福祉事業所が、そこで働く障がいのある人たちと街の人たちとの出会いの場として機能するなら、社会はそこから変わっていきます。今ある事業に、そういう機能をちょっと付け加えるのです。風通しを良くするのです。これはその気になればすぐにでもできることです。

津久井やまゆり園で起きた事件を超えていくために

11月27日(日)午後1時半より瀬谷区の二ツ橋大学(せやまるふれあい館)で「津久井やまゆり園で起きた事件を超えていくために〜グループホーム建設反対運動を通して考えること」と題して話し合いがあります。以下のようなメッセージが発信されています。 事件が起きて2か月目の9月に「津久井やまゆり園で犠牲になられた方々への追悼の集い」を開き ました。様々な立場からのご意見、思いのひとつひとつが胸に響きました。と同時に、まだまだ語ら れていない声があるとも思いました。敢えて宣言文や声明を出しませんでした。異なる意見や声があ るとすれば、その回路を開けておきたいと思ったのです。 そのためには、この“場所“を続けて行こうと思いました。 そこで、11月にもう一度、この事件を乗り越えていくために一緒に何ができるのか?を考える場を 開きたいと思います。 但し、瀬谷で津久井やまゆり園の事件が内在する問題と向き合っていくためには、この地域で起き た“グループホーム建設反対運動”という出来事を素通りしていくわけにはいかないと思います。 この問題について、神奈川新聞に特報記事を書かれた佐藤さんからの報告を通して、実際に何が 起きていたのか?を知り、共に“私たちの未来”を思考したいと思います。 あらゆるバリアーとボーダーを越えていくために・・・。 (どなたでも参加できます。先ずは知ることから始めませんか?) 主催:二ツ橋大学(横浜市瀬谷区の障がい当事者、支援者有志による学びの場を不定期にひらい てきた小さな集まりです)会場:せやまるふれあい館 横浜市瀬谷区二ツ橋町469参加費:無料 開場13:00~お問合せ:二ツ橋大学事務局・杉浦 080-5494-3439 sugi808@infoseek.jp グループホームの建設が住民の反対運動で断念せざるを得なかった「事件」はこちら www.kanaloco.jp www.kanaloco.jp www.kanaloco.jp 一方で、津久井やまゆり園の献花台も年内で撤去されるようです。 www.kanaloco.jp 建替えもどんどん進みます。 headlines.yahoo.co.jp 社会のこういった動きを見ていると、やはり誰かがあの事件を語り続けないと、本当になかったことになってしまうだけでなく、また起こる可能性すらあります。 あの事件は私たち一人一人にとって何だったのか、どうすればあの事件を超えていけるのか、そのためには何をしたらいいのか、「障害者はいない方がいい」などと考える社会は、本当にみんなが生きやすい社会なのかどうか、考えなければならないことはいっぱいあります。 「障害者はいない方がいい」と言った事件の容疑者と「障害者はここに来るな」と言い続けたグループホーム反対運動は、事件の形は違っても、障がいのある人たちを見る目は一緒です。 グループホームの事件はどこにでも起こりうる事件です。障がいのある人はなんとなく嫌だな、と思う普通の人の感覚の延長にあるからです。 だから怖いのです。いつかそういったことが一線を越えるんじゃないか、と。 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」と言い続けているぷかぷかにとって、相模原の事件も、グループホームの事件も、ぷかぷかの目指しているものとは正反対のものでした。ぷかぷかさんたちを抱きしめて泣きたいくらいの事件でした。 正反対だからこそ、今まで以上にぷかぷかさんたちと楽しい日々を作り続けたいと思うのです。 かつてぷかぷかのファンだった人たちが、今スタッフとしてぷかぷかを盛り上げてくれています。そのことが私はすごく嬉しいです。 今日はパン屋でびっくりするほどのリニューアルがありました。新しいパンを焼いてくれました。 pukapuka-pan.hatenablog.com それは今の社会情勢にあって、大きな「希望」と言えるほどのものでした。この「希望」があるから、前を向いて進んでいけます。「明日はもっと楽しい1日をぷかぷかさんたちと作ろう」って。

パン屋が変わりました!

ぷかぷかのミッション「健康な命を未来に引き継ぐ」を具現化するために、新しいスタッフを迎え、今日から新しいパンが並び始めました。ディスプレイも変わり、まるで別のお店に入ったようです。 新しいディスプレイを考えたエリさん。。すごく張り切っています。 フォカッチャを焼いたアツコさん いつ来ても新鮮な雰囲気の、楽しいパン屋に変わります。是非お越しください。

赤ちゃんたちは、このプロジェクトチームの大事な大事なメンバー

ホームページの改善提案をしてくれるママボノとの打ち合わせがありました。 ぷかぷかのホームページにある 「健康な命を未来に引き継ぐ」 というミッションを具現化するパンランチを食べながら、打ち合わせをしました。 今日のメニューは 丸パン(里芋と泥ネギの胡麻味噌) タルティーヌ(サンマの柚子風味) タルティーヌ(柚子味噌と野菜煮) 豆腐と三浦野菜(スイスチャード、高菜、間引き大根、京人参、明日葉)のキッシュ 田舎パン3種 洋梨のタルト ホームページの入り口としてはやはり美味しそうなパンの写真がある方がいい、いや絵の方がいい、といろいろ意見が出ました。写真より絵の方が想像力が働くんじゃないか、といった意見もありました。 いや、その前に美味しいパンと障がいのある人の話とどっちが優先なんだ、という話がありました。私としては両方とも大事なのですが、普通の人にとっては美味しいパンが入り口にあった方が入りやすいですね。で、いろいろたどっていくうちに障がいのある人たちの話に自然に入っていくような仕組み。 美味しそうなパンに惹かれて中に入り、いろいろたどっていくと、障がいのある人が働いているお店にたどり着き、ここはちょっとびっくりかもしれません。でも、そのびっくりは、障がいのある人たちのイメージを、多分大きく変えます。 障がいのある人たちなんて、大したことはできない、と多くの人が思っているイメージを、ひっくり返すかもしれません。相模原障害者殺傷事件を支えている社会の意思を、ほんの少し変えるかもしれないと思うのです。 美味しいパンと、心安らぐ楽しいお店。ぷかぷかはみんなで美味しいパンをかついで、社会を柔らかく耕しているのです。そんなメッセージが伝わるようなホームページになるといいなと思っています。 今日は四人の可愛い赤ちゃんが参加しました。参加しました、とあえて書くのは、この赤ちゃんたちのおかげで、ママボノの若いお母さんはぷかぷかのミッションにある 「健康な命を未来に引き継ぐ」 というメッセージの大事さに気づき、ぷかぷかホームページ改善プロジェクトに加わったと言います。赤ちゃんの健康な命が、お母さんたちに気付かせたのだと思います。ですから赤ちゃんたちは、このプロジェクトチームの大事な大事なメンバーなのです。 子どもよ/おまえのその肩に/おとなたちは/きょうからあしたを移しかえる。 この重たさを/この輝きと暗やみを/あまりにちいさいその肩に。 少しずつ/少しずつ。

テレビ神奈川の取材がありました。

テレビ神奈川が取材に来ました。12月の障害者週間に紹介するそうです。各お店を丁寧に撮っていました。 カフェではテラちゃんが緊張した面持ちでカメラの前で飲み物の紹介をしました。 パン屋ではゆみさんの仕事ぶりを撮っていました。 おひさまの台所ではキンピラ姫のあやさんがお弁当の紹介をしました。 わんどでは製作中のえりさんの作品を撮っていました。 リエさんはわんどの宣伝をしていました。 ツジさんはチョココロネの宣伝をしました。 お店の前で番組のナビゲーターのお姉さんにみんなで「ありがとうございました」を言いました。ゆうすけさんは嫌だ嫌だと言いながらも、結局最後はいい顔をして登場しました。 お惣菜、工房の人たちも一緒に撮りました。 楽しい雰囲気が撮れてよかったです、とディレクターの方がおっしゃってました。放送は12月3日(土)午後6時からです。3チャンネルです。ゆうすけさんは3チャンネンルは嫌だ、なんて言ってましたが、そう言いつつ楽しみにしているようでした。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。