ぷかぷか日記

タカサキ日記

「一緒に生きた方がいい」という言葉は衝撃でした

NHKラジオ深夜便を聞いて愛知県から訪ねてきた人がいました。その方からのお便りです。 《 「障がいのある人たちとは一緒に生きた方がいい」という言葉をラジオで聞いたときは、その真意がよくわかりませんでした。相模原事件の容疑者のような「障害者は必要ない」という感覚を事件の報道で聞いたとき、否定しきれない自分がいました。自分の中にも彼らを別な世界の人として意識の外に追いやろうとしている感覚が確かにあります。また同時に自分は「障害」というものについてあまりに無知であることも突きつけられました。 事件後、地元の新聞にダウン症を持つ親のインタビュー記事が掲載されていました。その中で「この子がいなければいいのに」と言ったことが一回だけあったという告白がありました。障害のある子を持つということは、想像を絶する深い葛藤があるのだと思わずにはいられませんでした。 それ故、余計に高崎さんの「一緒に生きた方がいい」という言葉は衝撃でした。決して表面的な人道主義の観点ではなく、ご自身の経験から実感として導き出された言葉のように思えたからです。 》 そんなことがあってぷかぷかに見学に来られました。私の話だけではなく、実際に彼らに会うのがいいと思い、ごちゃごちゃといつ始まっていつ終わったのかわからないようなカオス状態の帰りの会に参加してもらいました。その感想です。 《 障がいを持つ彼らと接して感じたことは、何よりもまず表情が明るいということです。彼らの笑顔が脳裏に焼き付いています。幼い子どものような、ひょっとしたらそれ以上の笑顔に感じました。高崎さんのおっしゃっていた「癒やされる」という意味を垣間見たように思います。今まで感じたことのない感覚でした。 》 すごく新鮮なものを感じました。ふだん、障がいのある人と接したことのない人にとって、ラジオから聞こえてきた「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」という言葉は、信じがたい言葉だったのだと、お手紙を見て気がつきました。それでも、そのまま聞き逃せない感じがして愛知県からわざわざ来てくれたようでした。 言葉には人を動かす力があるのですね。

気づきを共有したかっただけなのに

障がい児者を支援するネットワークのFacebookに時々ブログを投稿していましたが、事務局から投稿を断られました。理由は ・個人的な意見、参加団体の特定な考え方、宣伝などを発信する場所でもありません。 ・facebookへの投稿は1週間に一度程度 ということだそうです。 日本財団のセミナーに参加すると、セミナーの終わりに、座ったテーブルごとにその日のセミナーでの気づきの共有をします。どんなことに気づいたかをお互い発表し合い、意見を言い合い、気づきを共有します。同じセミナーを受けながら、人によって受け止め方がちがうので、新しい発見もあります。最後にテーブルごとに共有したものを全体に向けて発表します。それぞれの気づきは紙に書き、ネット上でも公開されるので、それを読んでいく中で更に新しい気づきが生まれることもあります。 気づきは、新しいものを生み出していくきっかけになります。新しいものが生まれるから、私たちは未来にわくわくするような希望を持つことができます。それが私たちの今を支えてくれます。新しいものの生まれない未来は、なんの魅力もありません。 ブログは日々の出来事の中で見つけた新しい気づきです。いろんな気づきの中で、みんなで共有したいものをネット上にアップしています。 つい先日アップした「リスク100%」は「障がいのある人たちは社会に合わせないとやっていけない、彼らのありのままで接客なんかできるわけがない」という障がいのある人たちへの視線をひっくり返すような気づきでした。こういう気づきをたくさんの人と共有できれば、障がいのある人たちばかりではなく、まわりの人たちも楽になります。 ぷかぷかに見学に来られたダウン症の子ども達のお母さんたちに、ツジさんのお母さんの「見当違いの努力」の話をしたとき、一人のお母さんが涙をこぼされました。子ども達を社会に合わせるために、日々大変な努力をされていたのだろうと思います。その努力が実は見当違いだったのではないか、というツジさんのお母さんの気づきに、救われたのだと思います。 pukapuka-pan.hatenablog.com 気づきの共有は、こんなふうに人を救い、生きることを楽にすることもあるのです。気づきを共有することは、人生の幅を広げ、豊かにします。 私がFacebookに投稿するのは、そんな思いからです。 それを「個人的な意見、参加団体の特定な考え方、宣伝など」にあたるとして、拒否されました。ま、いろいろ考え方があるにせよ、障害児者を支援するネットワークがこんな視野の狭いことやってるようでは、新しいものは何も生まれないばかりか、結局のところ困るのは当事者のような気がします。 いずれにしても、もうあきれてしまって、このサイトには投稿しないことにしました。

リスク100%

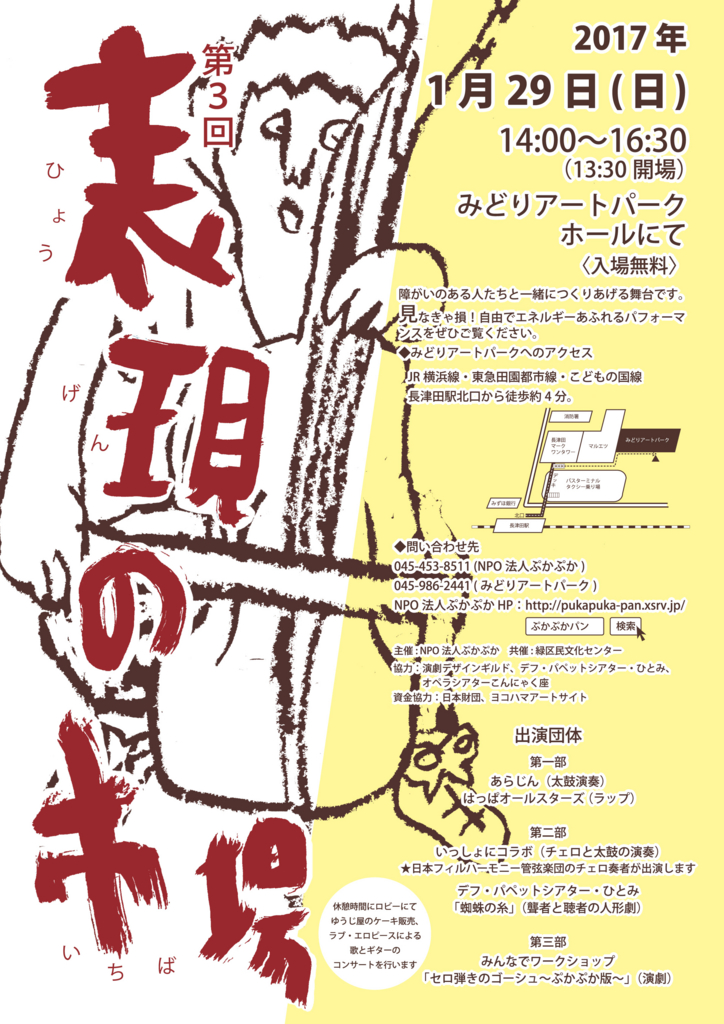

先日の朝日新聞「折々のことば」 《 人生は挑まなければ、応えてくれない。 うつろに叩(たた)けば、うつろにしか応えない。》 全くその通りだと思いました。 ぷかぷかを始めるとき、尊敬する先輩から、60才での起業は体力、気力ともリスクが多いからやめた方がいい、とさんざん言われました。それでも障がいのある人たちと一緒に生きていく場をどうしても作りたくて、リスクを覚悟で始めたぷかぷかでした。1年目はほんとうにきつい日々でしたが、それでもなんとか順調に回り始め、6年たった今は毎日がとにかく楽しくて、60過ぎてこんなに楽しい人生がくるとは思ってもみませんでした。 人生のみならず、事業においてもやっぱり「挑む」というところがあったからこそ、ぷかぷかは様々なわくわくするような物語を生み出したのだろうと思います。 1月3日の神奈川新聞の記事について、ぷかぷかの雰囲気は、接客の講習会でマニュアル通りにやる「ぷかぷかさん」たちのふるまいが「気色悪い」と思ったことから始まった、と書きました。この時はマニュアル通りやる方がずっと楽だったはずです。その通りにやれば、失敗はしないのですから。マニュアルを使わず、彼らの魅力で勝負する、なんてことはリスク100%といっていいくらいでした。障がいのある人たちは社会に合わせないとやっていけない、彼らのありのままで接客なんかできるわけがない、と世の中の多くの人は考えています。 かわいい女の子に惚れたというなら、その魅力は誰にでも伝わります。でも、障がいのある人たちに惚れたとなると、その魅力がすぐにわかる人はほとんどいません。彼らの魅力で勝負する、というのはそういうことです。ほとんど勝ち目のない戦いに挑んだ、という気分でした。 ところが、彼らのありのままの接客に、「心が癒やされました」「あたたかな気持ちになりました」「ぷかぷかが好きになりました」という思ってもみない反応が現れたのです。 これは障がいのある人たちを見る社会の目をひっくり返すほどの大変な出来事でした。 ぷかぷかのおもしろい物語はここから始まりました。もしあの時、どこの福祉事業所でもやっているように接客マニュアルを取り入れてやっていたら、それはごくふつうのことで、おもしろいことなんか一つも起こらなかったと思います。 一昨年の「絵地図物語」も、地産地消ブースをデザインする、という今まで経験のない仕事に「挑む」ことで生まれました。 pukapuka-pan.xsrv.jp この絵地図製作がきっかけで、緑区役所の人権研修会の講師に呼ばれ、私一人ではつまらないと、メンバーさん三人も一緒に講師をするという前代未聞の人権研修会もやりました。 pukapuka-pan.hatenablog.com 思いつきで挑んだブースのデザインが、こんなことにまで広がったのです。ぷかぷかのおもしろさはこういうところにあります。 近々のチャレンジは藤が丘駅前のマザーズの壁面作りです。藤が丘駅から降りてくるお客さんに目に真っ先に飛び込むマザーズの正面の壁を「ぷかぷかさん」たちの楽しい絵で飾りたいと思っています。社長の説得がまずあります。どのように口説き落とすか。先日のNHKラジオ深夜便を聞いていろいろ思うことがあった、とおっしゃっていたので、「ぷかぷかさん」の絵で飾ることについての説得は、かなり可能性はあります。ただ、お店の正面の壁になるのか、横の通路の壁になるのか、ここはかなり微妙なところです。私としてはいちばん目立つ正面の壁で勝負しようと思っていますが、かなりハードルの高い挑戦になります。でもハードルの高い方が、チャレンジするにはおもしろいですね。 壁面製作はライブです。アート屋わんどで製作したものを運んでくるのではなく、その場で「ぷかぷかさん」たちが描きます。江原さん(日本フィルハーモニーのチェロ奏者)の都合があいていれば、チェロの演奏も入れようかなと思っています。藤が丘の駅前にチェロの音色が響き、その中で「ぷかぷかさん」たちが楽しい絵を描きます。なんだか考えただけで楽しいです。 街の人たちも障がいのある人も、みんなで楽しめるライブペイント。彼らといると楽しいよね、ってみんなで思えるライブイベント。藤が丘の駅から降りると目に飛び込んでくる楽しい絵。みんなの心を、ぽっとあたたかくする絵。みんなの心を癒やす絵。彼らは街にいた方がいいよね、ってみんなで思える絵。 相模原事件を超える社会は、こういったことを積み重ねて生まれるのだと思います。 1月末には「第3回表現の市場「があります。第三期目のワークショップの発表会です。ワークショップは、いつも挑戦です。本番まで、どうなっちゃうのか全くわからない部分がずっとつきまといます。ワークショップの進行は演劇デザインギルドにお願いしていますが、芝居は、ほうっておいてできるものではありません。ああだこうだ議論し、実際にものを作り、それをぶつけ合う中でできてきます。「ぷかぷかさん」たちはいつも想定外のことをやってくれて、それがまたおもしろいのですが、こちらが考えたシナリオ通りにはいかないところが、ハラハラしながらの本番です。何回経験しても、安心して見ていられないところがワークショップの発表会の楽しさです。

気色悪さのヒミツ

神奈川新聞1月3日版のトップページをツジさんの話が飾りました。 www.kanaloco.jp 相模原事件を受け、多様性を尊重しあえる地域社会にするには何が大切か、障害者らの笑顔のストーリーを重ね、ともに生きる証しを求めたい。というシリーズの第1回目で取り上げられました。 この記事で取り上げられているぷかぷかの雰囲気は、はじめからこうしようということで始まったわけではありません。今まで何度か書いていますが、きっかけは接客の講習会でした。私は養護学校の教員をやっていたので、お店を始めるとき、接客の仕方が全くわかりませんでした。それで講師を呼んで、接客の講習会をやりました。接客マニュアルというのがあって、「いらっしゃいませ」「お待たせしました」といった言葉も全部決まっていて、それ以外は言うな、ということでした。両手を前に合わせて決まり文句を言います。で、実際ツジさんたちがやると、もっともらしくというか、一見立派な社会人になったような雰囲気にはなるのですが、私はただただ気色悪い気がしました。 私が惚れ込んだツジさんがそこにはいないのです。ただただ接客マニュアルに無理して合わせた気色の悪いツジさんが立っているだけでした。私は養護学校の教員時代、障がいのある人たちに惚れ込んで、定年退職を機に「ぷかぷか」を立ち上げました。惚れ込んだ彼らが、彼ららしくいられないなら、「ぷかぷか」を立ち上げた意味はありません。 ツジさん以外の何人かのメンバーさんにもやってもらいましたが、誰がやっても気色悪さは変わりません。もう講習会はやめました。「多様性を大事にしたい」とかいった理屈っぽい話ではなく、「気色悪い」という感覚的な判断です。その時の判断が今のぷかぷかの雰囲気を作り出しています。 接客マニュアルに合わせる、というのは、いわば社会に合わせることと同じです。社会に合わせようとした彼らの姿が「気色悪い」という印象をもたらしたことの意味は大きいと思います。無理して社会に合わせることは自分を押し殺すことです。自分を押し殺した彼らの姿は、私には痛々しく、見るに耐えなかったのです。 自分を殺さないと彼らは社会に中で生きられないのか、ということです。生きるってどういうことなのかを、あの時の彼らは私に問いかけていたように思うのです。自分を殺して生きることが、ほんとうに「生きる」ということなのか。 私は彼らと一緒に生きていこうと思って「ぷかぷか」を立ち上げました。一緒に生きていこうとしている仲間が自分を押し殺している。もう耐えられない気持ちでした。あの時の彼らの姿はただただ痛々しく、気色悪かったのです。もうやめて欲しい、と。 社会の多くは、障がいのある人たちは社会に合わせるべく努力すべきだと思っています。ツジさんのお母さんもそういう努力をしてきました。でも「ぷかぷか」でツジさんがありのままのツジさんで働き、しかもそのことで収益を上げている姿を見て、今までやってきた努力はなんだったのか、「見当違い」だったのではないか、と思うようになりました。これはものすごく大きな気づきだったと思います。それまでの生き方をひっくり返すような、それくらい大きな気づきだったと思います。「生きることが楽になった」ともおっしゃっていました。 「ぷかぷか」に来るお客さんの多くが「ホッとする」といいます。そのことの意味を考えるとき、「ぷかぷかさん」たちの働く姿は、私たちにとても大切なものをもたらしている気がするのです。 気色悪さのヒミツを考えるとき、病んでいる社会が見えてきます。 ★相模原事件に関連してこういう記事をトップに持ってくるなんて、神奈川新聞も気合いが入っているなと思いました。

NHKラジオ深夜便 ぷかぷかテキスト版

2016年12月16日NHKラジオ深夜便「明日へのことば」で「障害者の力 ビジネスに」と題してぷかぷかでやっていることが取り上げられました。ディレクターのナリタさんがうまく話を引き出し、まとめてくれました。 ★40分の放送のテキスト版です。テキストに起こしながら少し省いたところと、足りない部分を加筆したところがあります。ですから「ぷかぷかテキスト版」です。 おしゃべりしたことをテキストに起こすと全くちがうものになります。録音したものをお聞きになりたい方はお店まで来て下さい。お問い合わせは045−453−8511高崎まで 成田:パン屋とカフェ、先日うかがいましたら、みなさん実にのびのびとしてらっしゃいましたね。 高崎:はい、とても明るく、ほんとうに楽しそうに働いています。 成田:40人くらい働いていらっしゃるということなんですが、みなさんどういう障がいがあるのですか? 高崎:いちばん多いのは知的障がいです。それから精神の方もいらっしゃいます。 成田:その40人の方がそれぞれ手分けしてパン屋とかカフェ、お惣菜で働いていらっしゃるんですね。高崎さんご自身のことをお伺いしたいのですが、大学は理工系だったんですね。 高崎:昔ラジオの工作が好きで、電子工学を勉強しました。今はもう全部忘れましたね。 成田:その電子工学を生かして就職の方は大手電機メーカーだったんですね。 高崎:衛星の追跡装置とかレーダーの仕事をやっていました。 成田:その一方で山男でもいらした。 高崎:ほとんど中毒で、毎週のように山に行ってました。北アルプスとか南アルプスとか、遠いところではアラスカのマッキンリーまで行きました。 成田:マッキンリーですか。標高6,000メートルを超えますよね。 高崎:8月上旬に登ったのですが、マイナス30度くらいで、まぁ大変でしたけど、おもしろかったですね。 成田:電機メーカーに勤めながら山に行ったんですか? 高崎:いや、もうマッキンリーに行くときは辞めて行きました。 成田:そこはもう割り切って 高崎:ここであきらめたらもうマッキンリーに行けないと思ったので、まぁ、若気の至りですね。 成田:で、マッキンリーから帰ってこられた。どういう状態だったんですか。 高崎:いや、お金もないので、ほんとうに大変でした。今日何を食べるかじゃなくて、今日どうやって食べるかというレベルでした。大変でしたが、自分を探すというか、目をぎらぎらさせながら、これから先を探っていたという感じでした。 成田:具体的にはどんな道を目指そうとそのとき考えましたか。 高崎;いやそのときはまだまだ模索していたというか、山小屋で居候したり、造園の設計事務所でアルバイトしたり、いろんなことやりましたね。その時にたまたま宮城養育大学の学長をやっていた林竹二さんの授業の記録を読んだのがきっかけで、教育っておもしろいなと思い始めました。それは被差別部落の子どもとか、在日朝鮮人の子どもが通う定時制の高校だったのですが、そこで教育から疎外され続けてきた子ども達が、人間が人間になるってどういうことかを林先生の授業の中で学んでいくんです。授業の中での彼らの変わりように、ほんとうに感動しました。教育ってこんなおもしろい世界だったのか、ということに目覚めましたね。私は教員免許を持ってなかったので、通信教育を受け、神奈川県の採用試験を受けました。 成田:採用試験受けてみてどうだったんですか。 高崎:一応通ったんですよ。でも通ったその年の冬に富士山に登っていて頂上付近で滑落事故を起こし、かちんかちんに凍った急斜面を600メートルほど落っこちて大けがをしました。死ななかったのが不思議なくらいです。教員をするどころではなく、9ヶ月も入院しました。それでも懲りずに次の年、まだ入院中でしたが外出許可を取って、松葉杖ついて、また試験を受けに行きました。それがまた奇跡的に通ったんですね。 成田:それで教員の道が開かれてきた。具体的にはどんな先生になろうということで… 高崎:そのときは小学校の先生になるつもりだったのですが、たまたま2次試験の面接で、三つ選択肢がありました。養護学校の教員になりたい、なりたくない、どっちでもいい、の三つです。私はどうしても養護学校の教員になりたかったわけではなく、かといってなりたくないわけでもなかったので、どっちでもいい、の中間にしました。そしたら養護学校の校長から、ちょっときませんか、という電話がありました。それがこの世界に入るきっかけでした。 成田:それで実際に養護学校へ入られてどうでしたでしょう。 高崎:養護学校は興味はあったのですが、いわゆる障害児教育といったものは全く勉強してなかったので、いろんなことをやらかす子どもを相手に、ほんとうにどう対応していいかわからなくて、毎日、ひゃ〜、どうしよう、どうしよう、とおろおろしてました。 障害児教育の知識があると、ダウン症はこうすればいいとか、自閉症はこうすればいいとか、全部それにしたがって対応できたのですが、私にはそれがなかったので、ただただ手探りで目の前のその子とどうつき合えばいいかを必死になって探しましたね。でも、そのおかげというか、子どもの前でおろおろしたおかげで、ほんとうに人として出会えた気がします。おろおろというのはきわめて人間的な反応であって、向こうもだから私に対して自分を開いたというか…子どもは相手をよく見てますから。 成田:何もない状態から始まった。むしろそれがプラスにでた、ということですね。 高崎:あれができない、これができない、といろんな問題があったのですが、何かそういったものを超える、人としてほんとうにきらっと光るものがあった、そのことを子ども達と素手で向きあうなかで見つけられた、ということはあります。 成田:たとえば専門的知識があったりするとむしろ見えなかったのかも知れませんね。 高崎:知識の方が先行してしまって、その子と直に向き合う、人として向き合うということができなかったと思います。教師としてよりも、人としておつきあいする部分が大きかったので、毎日すっごく楽しかったですね。私は人間てこんなにいいものだったのか、気持ちが温かくなって、ほんとうに楽しくて、人間というものを見直しましたね。人の存在のあたたかさというか、人間ていいなって彼らとのおつきあいの中でしみじみ思いました。 たまたまそういう人と出会ってなかったということではあるのですが、障がいのある子どもと出会う中で、人間のおもしろさ、あったかさがわかったっていうことの意味は大きいと思いますね。人として生きる上でものすごく大事なことを、何か偉い人から教わったのではなく、社会から蔑まれている障がいのある子ども達から教わったということは、社会の大きな概念をひっくり返すほどの意味があったと思います。 その人のそばにずっといたいっていう気持ちに初めてなりました。そばにいるだけで気持ちが温かくなる、気持ちが安らぐ、そんなふうに思える人ってなかなかいませんよね。 成田:じゃ、ずっと定年退職されるまで、養護学校でお仕事されたということですね。今その道を振り返ってどんなふうに思われますか? 高崎:楽しいことがたくさんあったことと、人間についてほんとうに教えられた。いちばんよかったのは私自身が自由になれたことです。人間はこういうときはこうしなきゃいかんとか、こういうときはこんなことしちゃいけないとか、いろんな規範があって、それに縛られています。でも、彼らとおつきあいしているうちに、そういった規範が少しずつ取れてきたんです。 お漏らしをしょっちゅうする子がいまして、10分おきくらいにパンツをぱぁっと脱ぐんです。私はみっともないからパンツはけってパンツをはかすんですが、また10分ほどしたらぱぁっと脱ぐんです。パンツをはかす、彼は脱ぐ、またはかす、彼は脱ぐ、といったことを一日何回も繰り返すわけです。で、天気のいい日は中庭に出てパンツ脱いだまま大の字になって気持ちよさそうにおひさまを仰いでいるんです。そのそばで私は陰気な顔してパンツはきなさい、と言い続けている。おひさまのさんさんと照る中、彼は気持ちよさそうにいい顔をしている、そのそばで私は陰気な顔してぶつぶつ文句ばかり言っている。 そういうことを毎日繰り返していると、私は一体何をやってるんだ、ひょっとして彼の方がいい人生を送っているんじゃないかって思い始めたんです。彼の方が明らかにいい時間を過ごしているわけですから。私はなんてつまらない時間を過ごしてんだと。そして結果的には、パンツをはかない子がいてもいいかって気持ちになってきた。 そうすると彼との関係が楽になってきたんです。彼が大の字になって寝てる、それをおだやかな目で見られる、ま、いいかって。この時間、彼のいい時間だし、大事にしよう、オレも横になるからね、っていえるようになった。そんなふうに規範が少しずつ取れていった。そうすると私自身生きることがすごく楽になってきた。 成田:そういう30年だったと。 高崎:そうです。 成田:それで60歳の定年を迎えた。その後の展開として、どういう道を選ぼうとお考えになったんですか。 高崎:定年退職したら彼らと別れちゃうので淋しい気がして、彼らとはずっと一緒に生きていきたいと思って、そのためには彼らと一緒に働く場を作ろうと。たまたま趣味でパンを作っていたので、パン屋をやろうって単純に考えたんです。でも実際は趣味でやるパンと商売でやるパンは全くちがうのですが、そんなことは全く考えずにはじめたんです。ですから、大変でした。 成田:教え子のみなさんも入っているわけですね。 高崎:はい、何人か。 成田:さて商店街の一角にお店を開かれました。最初は障がいのあるみなさんをどれくらい入れたのですか。 高崎:最初は10人ですね。 成田:店をオープンしました。反応はどうでしたか。 高崎:元気のいい、声のよく通る方が店先で「おいしいパンはいかがですか」ってめいっぱい大きな声で叫んでいたんです。すぐに苦情の電話が入りました。うるさい!って。自閉の方で同じところを行ったり来たりする人がいて、目障りでご飯がまずくなるのでここを通らないでくれって言われたこともあります。 最初の頃、仕事のリズムに慣れない人が、パニックになって大声で叫びながら飛び出したことが何度かありました。うるさい!って思いっきり怒鳴られましたね。ま、いろいろありました、ほんとに。心が折れそうでしたね、あの頃は。 成田:最初はやはり地域社会に入って行くのはなかなか大変だったということですね。 高崎:まぁ、でも、その中で彼らの持つ雰囲気がちょっとずつ地域を変えてきた。私が地域を説得したとかではなく、彼らの存在がちょっとずつ地域を変えてきた、と思うんです。 成田:少しずつ知られるようになって、地域の人たちも少しずつ変わりはじめたということなんでしょうね。 高崎:やはりちゃんと見てくれてるんですね。ぷかぷかしんぶんを毎月配りに行くんですが、大きな団地なので、どこの角を曲がってもおんなじ風景なので、時々迷子になる方がいました。そうすると地域の方から電話がかかってくるんですよ、ぷかぷかさんが迷子になっていますよ、って。ぷかぷかさんていうやさしい言い方がすごくいいなって思うのですが、そうやってちゃんと心配してくれている、迎えに行くまでちゃんと見てくれている。 成田:しんぶんも非常に内容を工夫されているんですね。 高崎:基本的にパン屋、あるいはカフェ、お惣菜屋の宣伝ではあるのですが、彼らのいろんなエピソードも入れて、障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ、というメッセージにしています。ですから結構しんぶんのファンがいまして、お店には行かないけど、しんぶんは楽しみにしています、っていう方もいます。八百屋に買い物に行く途中で手に持った5,000円札を風に飛ばされてしまって、その子が半泣きで探していたら近所の方が一緒に探してくれました、というお話を書いたときは、しんぶんを読んだ人から感動しましたっていう電話が入りました。 成田:これはやはり一人ひとりに対する理解が深まっていくんですね、地域社会の中で。 高崎:障がいのある人への目線が明らかに変わってきましたね。 成田:それを毎月出されているんですか。 高崎: A5の大きさで6ページですが、結構大変です。でも楽しいです。 成田:パン屋さんの方ですが、基本的なコンセプトはどんなものだったんですか。 高崎:天然酵母、国産小麦ということで始めたのですが、始める前は絶対売れると思ってましたが、これがなかなか売れないんです。要するにそれを望んでいる人の数が圧倒的に少ない。うちはいま食パン一斤340円、近くのスーパーに行くと120円くらいで売っているので、価格的には勝負にならない。 成田:かなり割高ですね。正直申し上げて。 高崎:そうです。で、毎日パンが大量に余り、余ったパンを次の日に半額で売るのですが、そうすると半額のパンがまず売れ、その日に焼いたパンがまた大量に残る、という悪循環の繰り返しでした。それをどう解決していいのか全くわからないという状態でした。 たまたま障がいのある息子さんがいて、将来その息子さんが働く場を開きたいと見学に来た方がいました。その方は一部上場会社の役員をやっていた方で、経営のプロです。いろいろ私の話を聞いて、志はすばらしいけれど、経営は全く下手くそで、もう見てられないと、毎週のように経営のアドバイスにきてくれました。私の家族に障がいのある子どもがいるわけでもないのに退職金をはたいてまでして障がいのある人たちの働くお店を作ったことに心を動かされたのだと思います。 成田:非常にありがたい方が現れたんですね。 高崎:最初に資金繰り表を作りなさい、といわれました。お店を始めてから気がついたのですが、毎月出ていくお金が膨大にある。家賃、電気代、水道代とお金が出ていく。その割に稼ぎが少なくて、赤字がどんどん増えていくんです。ほんとうに怖いくらいでした。それを資金繰り表を作ることでお金の出入りが見えてくる、そうするとだいたいこの日に、この位のお金が出ていく、ということが見えてきたので、前みたいな不安はだんだんなくなってきました。それとどのパンをどれくらい作り、どれくらい売れたかのデータを取りなさい、といわれました。天候のデータ、外販先のデータも取りました。それによって生産量を調整していったんです。そうすると、売れ残る量がだんだん減っていって、3年目ですか、会計事務所から、黒字になりました!って電話が入りました。 成田:しかし、その方に指導を受けて、大きかったですね。 高崎:そう、その方のアドバイスがなければつぶれてましたね。 成田:もうお店がないと。 高崎:そうです。経営アドバイザーの話だと、元々こういう商売で儲かるわけがないので、自分だったら絶対に始めないとおっしゃってました。私はそういう商売の知識がなかったので、怖さがなかったんです。だから始められた。 成田:ある意味怖いもの知らず、といいますか、そんなところで始めたんですね。 高崎:それが大きいです。 成田:店を回転させていくというか、志とビジネスをどのように両立させていくか 高崎:この業界で多いのは、障がいのある人たちが作ったものだから買ってあげる、あるいは障がいのある人たちが作ったものだから買ってもらって当然、という、お互いのもたれ合いがあって、いいものができない。私はそういう関係はいやなので、おいしいから買う、というストレートなところで勝負しようと思いました。だからこそ国産小麦、天然酵母というところにこだわりました。いいものを作ると、パンが売れてくる。ちょっとずつですがお客さんも増えます。パンが売れるとメンバーさんがみんな喜びます。笑顔になる、その笑顔を見てまたお客さんが来る、そういった好循環が生まれました。 それと今の仕事がうまくいったのは彼らの魅力をうまく生かした、っていうことがあります。これも変なきっかけだったのですが、カフェを始めるとき、私は教員しか経験がなかったので、接客をどうしていいのかわからない。それで接客の講師を呼んで、講習会を開きました。ところが聞いていると接客マニュアルというのがあって、その通りにやりなさいと。言葉もみんな決まっていて、いらっしゃいませとか、お待たせしました、といった決まり文句があって、それ以外のことはしゃべるなというわけです。で、その通りにやると、確かにもっともらしく見えるというか、いかにも社会人になったような雰囲気にはなるのですが、 成田:体裁が整う 高崎:そうです。でも私は彼らに惚れ込んで始めたので、無理に接客マニュアル通りに彼らがやると、なんか気色悪かった、というのが正直なところです。その人じゃないって感じです。もう直感的にやめようと思いましたね。で、講師の方はお断りして、じゃあ、どうするか。最低限お客さんが不愉快な思いさえしなければいい、あとは自分で考えてやりましょう、というふうにしました。それがうまくいくかどうかは全くわかりませんでした。でも、結果的にはそれがお客さんに受けました。決してうまくはないんですが、一生懸命接客しようという、その一生懸命さがストレートに伝わったようでした。それでぷかぷかが好きになりました、ぷかぷかのファンになりましたっていう人が増えてきたんです。つまり、彼らのありのままの姿が人の心を癒やし、お客さんが少しずつ増え、ビジネスとして成り立っていく。 ぷかぷかのファンが増えるということは、彼らと出会って人間の幅が広がった人が増えたわけで、それは地域全体が豊かになっていくことを意味します。ですから彼らの魅力は、社会を変えるチカラがある、そんな気がしています。 成田:私もうかがったとき、お昼時だったのでカフェで食事させていただいたのですが、従業員の方が注文を取りに来て、注文を伝えるのですが、その注文が通るまでおなじことを三回くらい言ってようやく伝わるという経験をしました。その経験を通して、その従業員の方と心が通じ合える、という体験をしました。これはちょっと得がたい経験でした。みなさんが大なり小なり、そういう経験をされているんでしょうね。 高崎:そういう経験をされた方がぷかぷかのファンになっていると思います。そういう人たちに店が支えられている。ソーシャルビジネスで成功する秘訣とか、いろいろむつかしいこと言われていますが、ぷかぷかは彼らをすなおに出すだけなんです。彼らのそのままを出すことで、お客さんが少しずつ増え、結果としてお金が入ってくる。ビジネスとして回っている。 成田:おそらくは開店当初、ここまで彼らが戦力になると想像していらっしゃらなかったのではないでしょうか。 高崎:当初は、彼らの社会的生きにくさを解消しよう、なんていう上から目線の思いがあったのですが、でも始めてみたら、実際お客さんを集めているのは、彼ら自身であって、社会的生きにくさといった問題も、彼ら自身がお客さんを集めることで少しずつ解消していることに気がつきました。今、ぷかぷかは彼らに支えられていますね。彼らがいなければどこにでもある普通のパン屋、おもしろくもなんともないですよ。でも彼らがいることで、いろんなおもしろい物語が生まれていて、そこで働いている彼らもお客さんも笑顔が絶えない。 成田:高崎さん自身、彼らに支えられてきた、という思いがおありのようですね。 高崎:ほんとうに毎日楽しい、60才過ぎてこんなに楽しい人生が来るとは思ってなかったですね。彼らのおかげです。 成田:同じ神奈川県で障がいのある人たちが殺されるという事件がありました。高崎さん自身はどのような思いですか。 高崎:容疑者は、障害者なんていない方がいい、みたいなことを言っていましたが、ぷかぷかは、障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ、一緒に生きていった方が得だよ、って毎日言い続けています。容疑者の言葉を、それは間違っている、と言葉で批判するのは簡単です。でもそれを言ったところで社会は変わりません。大事なことは容疑者を生み出した社会を変えていくことです。障害者はなんとなくいや、怖い、効率が悪い、社会のお荷物、と考えている人は多いと思います。障がいのある人たちのグループホームの建設計画が住民の反対運動でつぶされた事件がつい最近ありました。反対運動の障害者はここに来るな、という主張は容疑者の言う、障害者なんていない方がいい、という主張とかなさります。そんな中で私たちは何をすればいいのか、ということです。たくさんの人が、障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいねって共感できる事実を日々作り出し、共感の輪をひろげていくことが大事だと思います。ぷかぷかは毎日そういう事実を作り続け、発信しています。フェイスブックに多い日は一日に10本くらい記事をアップしています。これは他愛ない日々の出来事、誰々君がこんなことしました、あんなことしました、こんな出会いがありました、といったいろんな物語を伝えています。全体的には、こんな人たちとは一緒に生きていった方がいいよ、得だよ、というメッセージになっています。お店で彼らと出会った人たち、フェイスブックで出会った人たちが、ぷかぷかのファンになってくれています。 ぷかぷかで働いている障がいのある人たちと地域の人たちでいっしょに芝居作りをやっています。演劇ワークショップです。彼らと一緒に作る芝居は彼らがいてこそできる芝居であって、普通の人たちだけでももちろん芝居はできるのですが、彼らがいることでものすごくおもしろいものができてくる。それは、私たちのそばには彼らがいた方がいい、彼らは社会に必要っていうメッセージです。そういうものを作り続けていくことが相模原事件を超える社会を作っていくことになると思います。 成田:お客さんの反応はどうでしたか。 高崎:もうびっくりというか感動しましたっていうか、やっぱり彼らがいてこそこういう芝居ができるんですねっていう反応が多いですね。あんなに楽しそうに笑う笑顔を初めて見ました、という感想もありましたね。 成田:高崎さんが伝えようとしたメッセージは演劇を通しても十分伝わったということですね。 高崎:おそらく障がいのある人たちに対して持っていたイメージを大きくひっくり返したと思います。彼らがいてこそできるお芝居は、彼らを蔑むような文化に対するもう一つの新しい文化だろうと思うんです。ぷかぷかでやってること自体も一つの新しい文化だと思います。たとえば仕事中ずっとおしゃべりする人がいて、世界中の都市の名前とかクラシックの作曲家の名前とかがずらっと出てくるんですね、彼にとっては呼吸みたいなものです。お店でいちばん目立つパン屋のレジのところに彼は立っているのですが、お客さんが入ってくると彼の声がすぐ聞こえるわけです。ふつう仕事中おしゃべりはだめって言われているのですが、彼のおしゃべりは止められないので、もうそのままでいいというふうにしてるんです。そうすると彼のおしゃべりは結構魅力があるので、彼のファンができるんです。外販先でも彼のファンが多いです。外販先では行列ができるほどです。もちろん基本的にパンがおいしいことはあるのですが、彼らの魅力で人が集まってきます。社会の中で疎外されている彼らの魅力が収益を生んでいるのです。これは何を意味するのかということです。ぷかぷかが創り出しているのは、彼らを疎外する文化に対するもう一つの新しい文化じゃないかって思うんです。 成田:しかもそれで採算ベースに乗っているというのはすばらしいことですね。 高崎:ま、かつかつですけどね。 成田:この先この40人のみなさんと一緒に取り組んでいきたいこと、どんなことがありますか。 高崎:日々笑顔で過ごせる職場をずっと続けていくことですね。彼らを社会に合わせるとか、できないことをできるようにということでみんな一生懸命やっているのですが、そうじゃなくてぷかぷかは彼らに社会を合わせていった方がお互い楽になるというふうに考えています。彼らがありのままの彼らでそこで働ける、これはとても大事なことだと思うのです。 私は彼らと楽しい日々を過ごしているのですが、先日もみんなで商店街をパレードして楽しいファッションショーをやりました。きまじめに仕事を続けるだけではなくて、楽しいことを彼らとやり続けることが大事だと思います。私たちだけでは絶対にできない楽しいことが、彼らがいることでいっぱいできます。そういうことが地域でも認められてきて、ますますファンが増えています。 彼らと楽しいことをやりながら、しっかりお金も儲ける。ソーシャルビジネスですよ。ファッションショーをやった日は今までで最高の売り上げでした。 成田:これが広がっていくがどうか、まさにそこだと思います。 高崎:いいものを作るということと、彼らの魅力を生かす、この二つです。無理に彼らをルールに合わせるのではなく、彼らの魅力がそのまま出せるような環境を作ることが大事だと思います。元々私は管理することが好きじゃないし、性格的にいい加減なので、何事も、ま、いいじゃん、てなるのですが、そういうゆるいところがすごく大事かなという気がします。 成田:その一方で作るものについては妥協しない、質は。 高崎:材料にこだわるので、材料費がすごく高いです。だからもうけがすごく薄いんですが、そこはやっぱり外さない。パンフレットにもあるのですが、健康な命を未来に引き継いでいく、ここは絶対に外さない。だからお客さんが安心して食べられる、食べた人の命を傷つけない、ここはお金がかかっても外せない、お金の問題じゃないですからね。 成田:今日はどもありがとうございました。 高崎:ありがとうございました。

あけましておめでとうございます。

新しい年が始まりましたね。新しい気持ちで、すがすがしい新しい空気をいっぱい吸い込みながら、前に進んでいきたいと思います。 今年も毎日たくさんの笑顔が生まれるようなぷかぷかにしたいと思っています。私たちだけだと、それなりの努力が必要な気がしますが、「ぷかぷかさん」たちがいる限り、ほうっておいても日々たくさんの笑顔が生まれます。そんな「ぷかぷかさん」たちに支えられながら、「ぷかぷか」は今年もみんなが笑顔になれるような楽しいことをたくさんやっていきます。 1月29日(日)にはみどりアートパークホールで「第3回表現の市場」をやります。昨年、冒頭で「ぎんぎらぎんでさりげなく」を歌ってホールを一気に盛り上げたツジさん、今年は何を歌ってくれるのでしょうね。この何が起こるかわからないわくわく感が「表現の市場」のいいところです。予定したことが予定通り行われることほどつまらないことはありません。「ぎんぎらぎんでさりげなく」も全く予定になかったことでした。だからみんな驚き、あんなにも盛り上がったのだと思います。 今年は何が起こるのか、ドキドキしながら来て下さい。「ぷかぷか」が作っている芝居も、本番の舞台まで、どう転ぶのか全く予想できない状態です。昨年は直前のリハーサルで予定していた歌と全くちがう歌が出てきて、ホンマ大丈夫か、と思いましたが、「ぷかぷかさん」本人は「大丈夫」と自信を持って言い、余計に心配になりました。多分今年もこういうリスクを背負い込んでの舞台になります。だからこそおもしろいのです。 「表現の市場」は「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」というメッセージを精一杯表現する市場です。相模原事件の容疑者は「障害者はいなくなればいい」「障害者は生きていても無駄だ」「生きている意味がない」などといいましたが、「表現の市場」は、それらを全部ひっくり返すメッセージを表現します。 一人でもたくさんの人が舞台を見て「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいね」って思ってくれるといいなと思っています。そして、彼らが舞台に立っている意味もしっかり受け止めて欲しい。 pukapuka-pan.hatenablog.com 3月25日(土)、昨年あれだけ赤字を出したにもかかわらず、また懲りずにオペラ『ロはロボットのロ』を子ども達のために公演します。 子ども達のあの笑顔がまた見たくて。 子ども達の笑顔はみんなを幸せにします。子ども達の笑顔は社会の宝です。子ども達の笑顔がたくさん生まれると、未来に希望が持てます。 希望が持てる未来こそ、今必要な気がします。そんな未来を、今、みんなで創り出していきたいのです。 pukapuka-pan.hatenablog.com 藤が丘駅前の自然食のスーパー「マザーズ」の壁を「ぷかぷかさん」たちの絵で飾ります。以前から「ぷかぷか壁画隊」を作って街のあちこちの壁に楽しい絵を描きたいと思っていました。たまたま「マザーズ」の社長が先日のNHKラジオ深夜便を聞いて、いろいろ思うことがあった、と聞いたので、先日電話していろいろお話ししました。壁画の話をしたら一発でOKがでました。近々下見に行く予定です。 藤が丘の駅を降りると「マザーズ」のお店が目に飛び込んできます。そのときに「え?なに、あれ、すっごく楽しいじゃん!」てみんなが思ってしまうような絵を描きたいと思っています。 強力な助っ人が現れました。その人のブログ見てください。 ameblo.jp とにかくめちゃくちゃおもしろい人です。1月から時々ぷかぷかで働きます。ぷかぷかがもっともっと楽しくなります。乞うご期待! マザーズの壁画制作の下見にも一緒に行く予定です。 このモデルさんたちの発案者金子さんとタッグを組んでもらおうと思っています。二人が組むとどんなものが飛び出してくるか、考えただけでわくわくします。 そうそう、このモデルさんたち、1月29日の「表現の市場」の舞台に一緒に立って踊ります。 というわけで、今年も仕事をしっかりやりながら、楽しいこと、いっぱいやれそうです。 今年もよろしくお願いします。

「言葉の意味を理解して使用していますか?」だなんて…

小さな出版社からぷかぷかの本を出す予定で、原稿を書いてきました。先日、原稿を書き上げて提出したのですが、出版社からきた原稿の直しを要請するメールにこんなことが書いてありました。 「ビジネス、ワークショップ、ソーシャルビジネスなど・・・言葉の意味を理解して使用していますか?」 「言葉の意味を理解して使用していますか?」だって。驚きましたね。 少なくともワークショップについては1980年代初めに日本に初めてその手法が入ってきた頃から、障がいのある人たちといっしょにやってきました。 ワークショップはフィリピンや中南米での識字教育から始まりました。文字を知らない人たちに、たとえば、働いても働いても生活が豊かになっていかない理由を、文字を使った説明ではなく、一緒に芝居を作っていく中で伝えていくのです。そういった中でできてきたのが演劇ワークショップの手法です。 仲間と一緒にフィリピンのネグロス島でワークショップをやったことがあります。そのとき訪れたスラム街の教会で地元のお母さんたちが芝居を作っていました。当時の社会状況を舞台で表現していました。ベニグノ・アキノ氏が空港で暗殺され、その妻のコリー・アキノ氏が大統領になって何年かたった頃です。 舞台の片側に民衆がいます。反対側にアメリカがいます。さてコリーはどっちについているでしょう、と進行役がお母さんたちに聞いています。赤ちゃんを抱っこしながらお母さんたちがいろいろ意見を言いあっていました。あっちじゃないか、こっちじゃないか、どうしてあっちなのか、どうしてこっちなのか、とみんなが意見を言いあいながら舞台を作っていくのです。一番前で見ていた私にも意見を求められました。私は民衆の側にいるのではないか、と応えたのですが、ほとんどのお母さんたちはアメリカ側だと言っていました。コリー・アキノ氏も最初は民衆の側についていたようですが、何年かたって、だんだん立ち位置が変わっていったようで、教会で芝居をやっていた頃はアメリカの側についていて、民衆の敵だったようです。そういった社会的状況を芝居をやっていく中でお母さんたちは学んでいました。 なんかもうびっくりしました。文字を知らない人たちが今の社会的状況を、文字を知っている私よりもはるかによく理解しているのです。演劇ワークショップの手法はそういった厳しい社会的状況の中で生まれたんだということを、その教会で赤ちゃんを抱っこしたお母さんたちに教わりました。 ワークショップは社会的状況を知るだけでなく、その中で私たちは何をすべきなのか、といったところまで考えます。1991年、京都であった全国ボランティア研究集会の平和をテーマにした分科会でワークショップをやったことがあります。当時湾岸戦争がはじまり、もうすぐ地上戦が始まるのではないか、という緊迫した雰囲気の中でのワークショップでした。二泊三日のワークショップで芝居を作り、最後に1,000人くらい入るホールの舞台で発表しました。なんかみんな必死でした。私は7ヶ月になる長男を抱っこして舞台に立ちました。舞台に立つ人も、見ている人も涙を流していました。「地上戦をやっちゃだめだ」って必死になって叫んでいました。 舞台に立ってもまだやり足りない気がして、そのまま京都駅前まで行き、大混雑の京都駅前でゲリラシアターをやりました。大勢の人の前で「地上戦は絶対だめだ!」って叫びました。そういう時代でしたね、あの頃は。(今、瀬谷の二ツ橋大学でがんばっている杉浦さんは、このゲリラシアターをやったとき、警官が来ないようにすごい目つきで見張っていました) もう一つ、黒テントの人たちとマニラでワークショップをやったとき、夜、子ども達のワークショップの発表会を見に行きました。古い城砦の跡地で開かれていました。舞台に馬が登場します。それに合わせてお客さんが馬の鳴き声をやったり、足踏みして蹄の音を出します。モンスターが登場すると、モンスターの叫び声をお客さんが出します。つまりお客さんも一緒になって舞台を作っていくのです。舞台の子ども達と一緒に声を出し、叫び、泣き、笑い、音を出し、汗をかくのです。こういう作り方、芝居の楽しみ方があったのか、と目から鱗が落ちるような体験でした。 これはさっそく養護学校で実践しました。みんなで楽しめる芝居をしようと、体育館の舞台はやめて、プレールームで「芝居小屋」をはじめました。実験的にやったのは『海賊ジェイクの大冒険』。海賊船がやってきます。海が少しずつ荒れてきます。芝居小屋に集まったお客さんみんなで「ひゅ〜」って声を出して風をやります。少しずつ風が強くなります。それをみんなの「ひゅ〜」っていう声をだんだん大きくしていって表現します。波がザッブ〜ンと大きくなります。その音もみんなでやります。「あっ、イルカだ」と客席にいたお父さんにイルカをやってもらいました。「え?、イルカ?」とどぎまぎしているお父さんに、「さあ、イルカが飛び上がります」と問答無用で、その場で飛び上がってもらいました。「あっ、あっちにもイルカが」と別のお父さんをさしてイルカになって飛び上がってもらいました。「あ、雷!」とお母さんをさして「ピカピカ、ドッカ〜ン」と雷をやってもらいました。三人ほどお母さんにやってもらうと芝居小屋の中はもう大変な大嵐。みんなで思いっきり声を出し、叫び、腕を振り回し、飛び上がりました。芝居小屋は熱気むんむん。役者もお客さんもくたくたになる芝居小屋でした。 芝居は大成功でした。こんな楽しい芝居は初めて、と集まったお父さんもお母さんも汗だくになっておっしゃってました。こんな芝居小屋を4年ほど続けたあとほかの養護学校に転勤になったのですが、新しい学校では全校生を相手にワークショップをやりました。 芝居のテーマを全校生から募集し、全校生でテーマを選びます。テーマに沿って全校生で絵を描き、全校生で描いた絵で廊下を埋め尽くします。その絵の中から次へ進む手がかりを見つけ、その手がかりを元に全校生で楽しめるイベントを考え、その結果で更に先へ進みます。芝居の登場人物もオーディションをやり、全校生が審査員になって決めます。たとえばお姫様役を選ぶときは、お姫様をやりたい人が舞台に並んでひと声「あれ〜!」と助けを呼ぶ声を出します。助けたくなった人は誰か、という審査基準で全校生で投票して選びます。こういうことを続けていると、学校全体がほんとうに熱くなってくるのです。 そうやって4月からスタートして11月までかかって全校生で芝居を作っていきます。8ヶ月間、全校生を引っぱっていく仕掛けを行き当たりばったりで考えるのはほんとうに大変でしたが、ワークショップのおもしろさにいちばんはまった時期でした。 そうやって全校生で作り上げた芝居は文化祭の初日に体育館のフロアーで発表します。生徒、教員、保護者300人くらいが輪になって座り、その真ん中で芝居をやります。その芝居も、役者だけでなく、まわりを囲んだみんなもいっしょにやるのです。 こんな芝居の作り方を10年続けました。誰かが書いたシナリオで芝居をやるのではなく、小学部の子どもから高等部の生徒まで、みんなでいろいろ楽しみながら物語を考え、みんなで芝居をやったのです。養護学校の中では、画期的な試みだったと思います。 こういうやり方の出発点は、フィリピンの底抜けに明るい人たちといっしょにやったワークショップの体験です。あの体験がなければ、学校や地域であんなに楽しい場を創り出すことはできなかったと思います。フィリピンで生まれた演劇ワークショップの手法が、日本でこんなにもすばらしい場をたくさん創り出したのです。 今やっているぷかぷかのメンバーさんたちと地域の人たちのワークショップも、そういった体験があったからできています。 それを「言葉の意味を理解して使用していますか?」だなんて…。この出版社から出すのはやめました。 先日のNHKラジオ深夜便では障がいのある人たちと一緒にソーシャルビジネスを成功させた貴重な例として取り上げられました。40分くらいのおしゃべりでしたが、ぷかぷかが何を作り出してきたかがだいたいわかる内容になっていました。本はそれを更に詳しく語ったものです。原稿はできあがっているので、ほかの出版社を探します。いい出版社があれば紹介して下さい。

自分の生き方として障がいのある人たちとのおつきあいを続けている人がいる

『そよ風のように街に出よう』という雑誌が、来年の夏、廃刊します。障がいのある人たちの声を発信し続けた雑誌です。 pukapuka-pan.hatenablog.com その雑誌の副編集長小林さんに久しぶりに会いに行ってきました。新大阪駅近くの、路地にあるなんともうらぶれたビルの部屋です。頭がくらくらするほどにたまった在庫の山に囲まれながらも、それほど悲観的でもなく、『そよ風」廃刊後も何らかの形で発信は続けますよ、と元気におっしゃっていました。 障がいのある人たちの社会的な問題を、重くも暗くもなく、今までにない明るい視点(?)で語ってきた希有な雑誌だと私は思っていますが、そんな雑誌でさえ廃刊に追い込まれる社会的状況なんだろうと思います。そういう中で相模原の事件が起こりました。社会がどういう方向に動いているかがよく見える事件だったと思います。 小林さんは今も月2回、電車、バスを乗り継いで1日かけて奈良の山奥まで梅谷さんの介護に通っているそうです。梅谷さんはそよ風の創刊号で取り上げた重度の行動障害を持った方です。 「昔は力尽くで梅谷さんがものを壊すのをやめさせましたが、今は体力的に負けてしまうので、いろいろ工夫して、なるべくお金がかからないような壊し方をしてもらうようにしています」と笑いながら小林さんはお話しされていました。にしても、36年間も小林さんを奈良の山奥まで突き動かしたのはなんなんだろうと思います。小林さん自身、その理由をうまく言葉で説明できないようでした。 梅谷さんとのおつきあいのきっかけは、お母さん一人の力ではもうやっていけない、助けて欲しい、というSOSの発信を受け止めたことから始まったといいます。そのおつきあいが36年も続いているのです。最初は梅谷さんを助けようと思って始まったおつきあいも、今はもう少し違う感じで続いているようです。その「もう少し違う感じ」がうまく言葉で説明できない、と小林さんはいいます。梅谷さんへの興味かなぁ、とも言ってましたが、どうもそれだけでは説明しきれない感じです。 梅谷さんは何をしでかすかわからないところがあって、いつも緊張感を伴ったおつきあいのようです。でも、その張り詰めたような時間は、日常にはない充実感もあって、その時間がすごくいい、ということをおっしゃってました。 昔「しのちゃん」という生徒とおつきあいしていた日々を思い出しました。しのちゃんはいつも突然暴力を振るいます。いきなりげんこつが顔面に飛んできたり、頭突きを食らったり、蹴りが入ったりで、みんな1メートル以内には近づかない、といった雰囲気でした。それでも私はなぜか「しのちゃん」が好きで好きでたまらなくて、殴られても蹴られても、しのちゃんのそばにいました。強烈な頭突きを食らって肋骨にひびが入り、息をするのも大変なときもありましたが、それでも「しのちゃん」のそばにいる時間は、ほかの何事にも代え難い、「いい時間」だったのです。 言葉で説明できなくても、人は人とつきあっていきます。それが人と人とが「出会う」ということなんだと思います。理由なんてない、ただおつきあいしたい、と思うだけです。それが「人」のいいところだと思います。 もうそれほど若くない小林さんが、今も1日かけて奈良の山奥まで梅谷さんの介護に通うのも、やっぱりどこかで梅谷さんと出会ってしまったのだろうと思います。その説明できないおつきあいのことを『そよ風』終刊号にはぜひ書いて欲しいと頼んできました。 『そよ風』は終わります。でも小林さんと梅谷さんとのおつきあいはまだまだ続きます。梅谷のさんとのおつきあいは、小林さんの生き方そのものです。障がいのある人たちとのおつきあいというのは、結局のところ、自分の生き方なんだろうと思います。 時代は少しずつ悪い方向へ向かっているようです。そんな中で、自分の生き方として障がいのある人たちとのおつきあいを続けている人がいる、ということは小さな希望であるような気がしています。そこからまた新しい何かを発信していくのではないかと思います。 ★今、新幹線の中でこれを書いています。便利な世の中になったものですね。

途中寝っ転がる人がいても平気なぷかぷかです。

第3期第5回目のワークショップ。『セロ弾きのゴーシュ』は金星音楽団が演奏会に向けて練習をするところから物語が始まります。で、ワークショップの中で練習風景をやってみたのですが、みんな適当に手を動かしているだけなので、どんな楽器を弾いているのかさっぱりわかりません。リアリティがないのです。それで段ボールで楽器を作り、それを持ってやってみることにしました。 楽器の製作はぷかぷかのアート屋わんどに依頼しました。チェロ以外は平面の楽器です。たとえ平面であっても、それを手に持つことで、リアリティが出てきます。ヨッシーの持ってる楽器は平面ですが、いかにも吹いている感じがします。プロのチェロ奏者の江原さんから見ても、すごいリアリティを感じたそうです。リアリティを感じたところから、この合成写真ができました。製作は江原さんです。 チェロは存在感があって、すばらしいできあがりでした。デザインはぷかぷかのショーへーさんです。わんどのスタッフもデザインしたのですが、ショーへーさんの方がはるかにおもしろいものができました。この『おもしろい』という感覚は、世界をなめらかに動かしていく上でとても大事なものだと思います。「あ、おもしろい!」と、新しい価値を発見していく感覚が私たちに求められている気がします。 段ボール製の楽器のおかげで、一気に楽団らしくなりました。こういうことを繰り返していく中で、だんだんみんな芝居のおもしろさがわかってきたようです。 この場面からこんな合成写真も生まれました。江原さん製作。この写真に江原さんの曲を重ねて、おもしろい動画を吉田さんが作ります。 楽長にしかられたゴーシュは壁の方へ向いて口を曲げてぼろぼろと涙をこぼします。気を取り直してたった一人今やったところをはじめから静かにもう一度弾き始めます。ここで日本フィルのチェロ奏者江原さんの演奏が入ります。すばらしい演奏でした。(音が小さいのでボリュームを上げて聞いて下さい) www.youtube.com 各シーンの配役を決めて、場面を作りました。 途中寝っ転がる人がいても平気なぷかぷかです。 モリー王子たちはネコのシーンなのですが、ネコよりもトラがいいと言い張り、トラが出てくることになりました。で、トラが何をやったかというと「アルゴリズム体操」をゴーシュにリクエストします。お互い動きを合わせるのが大変だったようです。今日初参加のモーリー王子が張り切っていました。 ネズミのお母さんが病気の子どもを連れてゴーシュのところへやってくるシーンでは「夜風とどろき」の歌を歌います。歌詞はむつかしいのですが、メロディがすばらしいです。林光さん作曲です。 こんにゃく座のオペラ『セロ弾きのゴーシュ』ではゴーシュが朗々と歌います。その歌いっぷりが大好きで、今回ゴーシュの中でどんな歌を歌うかの選定の時、ピアニストのあみちゃんにぜひこの歌を、とお願いしたのでした。簡単な歌ではないので、安見ちゃんは渋っていましたが、絶対歌いたい!と押し通したのでした。 イントロのところを江原さんが弾きました。 www.youtube.com この日初参加のモーリー王子のお父さんモーリー大王も、初めてにもかかわらず、ファッションモデルさんと一緒に楽しそうに踊っていました(一番奥の黄色いモデルさんです)。ふだんはまじめなサラリーマンのおじさんが、こうやって自由になれる場がワークショップです。こんなことは日常生活ではあり得ないですね。1月29日にはモーリー大王もモーリー王子といっしょに舞台に立ちます。大きなホールの舞台、しかも舞台費用40万円もかけたプロ仕様の舞台です。大王も王子も多分なにか新しいものを見つけるのではないかと期待しています。 www.youtube.com ファッションモデルのお姉さんたちの動きがいまいちなので、デフパペットシアターひとみの役者さんたちにかっこいい振り付けを考えてもらう予定です。 ネズミのシーンの最後は大盛り上がり。青いズボンのイクミさんの即興のダンスがいいですね。この自由さは何なんでしょう。 ワークショップはこのあと1月21日と28日の2回だけ。あと2回でうまくまとまるのかどうか、いつものことながら、はらはら心配しつつ、ワークショップという場のエネルギーに期待しています。1月29日(日)の午後、発表です。 今回日本フィルの江原さんが「ぷかぷかさん」たちに惚れ込んで、毎回参加してくれるようになりました。これはとてもラッキーでした。ワークショップの場に本物のチェロの演奏が毎回流れ、とても豊かな空間になっているように思います。

目頭が熱くなっていました

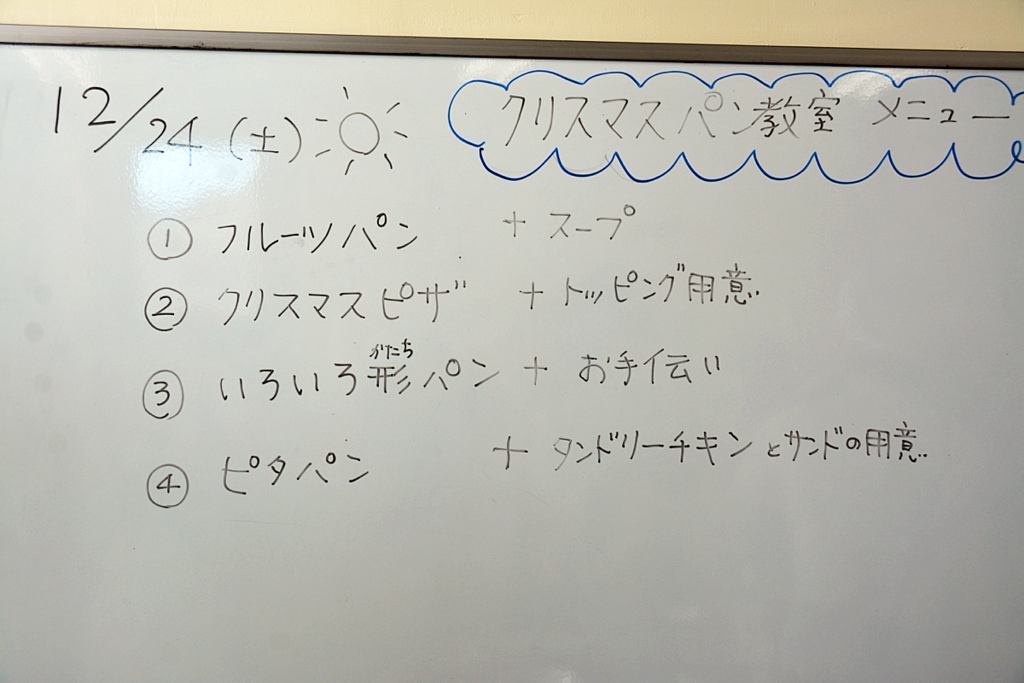

12月24日(土)、クリスマスパン教室がありました。いつもだと生クリームてんこ盛りのケーキが4台並ぶのですが、今年はもう少しエレガントなメニューでした。 ぷかぷかスタッフの永瀬の感想です。 今回のパン教室「メリークリスマス‼︎」と挨拶した瞬間から、いつものパン教室がクリスマスパーティーに変身した感じで、すごく盛り上がりました。 小さな子供達が可愛くて、いつも以上に癒されてしまいました。メンバーさんも子供達を前に、いつもと違う一面を見られた気がします。特にショーへーさん。赤ちゃんのオムツ替えをしていたママを見て、冗談で私が「オムツ替えてあげないと!」と言うと「わかりました。替えますよ」と手伝おうとしました。私の方がビックリしましたが、ショーへーさんが本当にやろうと手を伸ばされるのを見て「あ、小さい子が好きなんだ。」 と気がつきました。そのあと4歳のお兄ちゃんが手を洗う時。「こっちですよ。僕が案内しましょう」「石鹸をつけて洗うのです」「上手ですよ」と、とても優しく。そしていつもの紳士的な言葉遣いで接していました。ほ〜!(*⁰▿⁰*)とまたメンバーさんの素敵なところ発見!小さな子供に対して、つい「〜しなさい」「〜しないと○○になるよ」という上からの接し方になりがちなのですが、子供と対等な目線で接することを教えて頂いた気がしました。ユキエさん、リョースケさんもベビーシッターを快く引き受けてくださったし、終わりの会ではユースケさんが子供達とはしゃいでいるのを見て、こちらまで幸せな気持ちになりました。パンはもちろん美味しくて。毎回何度も試作してレシピを作るのですが、結局レシピそっちのけで賑やかに作った本番が一番美味しくできてしまうのが悔しかったりします。楽しくつくるのがミソですね。次回はバレンタインを意識して、またレシピを考えます。 今回は赤ちゃんも含め小さな子どもたちがたくさん参加してくれて、とってもにぎやかなパン教室でした。 ぷかぷかスタッフの木下の感想です。 今回のパン教室で思ったのは、毎回メンバーさん達の手際がよくなっており、時間の早さに感動しました!!今回牛乳を買い忘れてしまい、マツイさんとタムラさんにお願いしたら、リョースケさんが帰ってきて教えてくれたのですが。今回の買い物僕はマツイくんの後をついていっただけなんだよ。マツイくん、1人で買えたんだよ!褒めてあげてー!!と教えてくれました。メンバー同士でお互い兄弟の様にお互いの成長を感じ合えるのには、本当ビックリ!!メンバーさんならでは、純粋な心がそうさせているのだなー、と感じました!あとは、お客さまに対しても自然にメンバーさんが積極的に話してくれるので、お客さんもメンバーさんの事を受け入れて楽しんでくれているので、私の仕事は本当私の仕事はオーブンの予熱係くらいです。汗 小さな子ども達にきかんしゃトーマスの話をしてくれたショーヘイさん 小さな子どもと一緒にピザのトッピングを作るヒカリさん ほうれん草のピザソースを作りタカノブさん 小さな子どもと一緒にピザのトッピングをするエリさん。 できたぁ! ママボノの坂口さんの感想 昨日は楽しいパン教室に参加させていただき、ありがとうございました。 はじめて取り組むパン作りはとても楽しかったのですが、それ以上に ぷかぷかの皆さんとゆっくり過ごすことができて、とても嬉しかったです。 事前に心配していた次男よりも長男の方がパン教室に参加してくれませんでしたが 私がパン作りに参加している間にぷかぷかの皆さんがいっぱい遊んでくださり、 本当に助けられました。 長男もぷかぷかの皆さんと遊ぶのが本当に楽しかったようです。 実は帰りの電車が来るまでに時間が余っていたので駅前のドトールにお茶をしに入ったところ ぷかぷかの皆さんがお茶をしていらっしゃり、ドトールでもご一緒させていただきました。 途中で疲れてしまって、子ども達はお遊び、赤ちゃんは爆睡 前日から漬け込んだタンドリーチキン。ピタパンに鋏むと最高。 プロモーションビデオの撮影にきていた信田さんは撮影しながら涙が出てしまったよって話していました。その理由を聞くと… 今日のパン教室は部屋中が光にあふれていましたね。 今日目頭が熱くなった理由は、高崎さんからすれば何をいまさらかもしれないのですが、スタッフみなさんの素晴らしさです。 特にツジさんがスープ用のニンニクを焦がしてしまった時に、木下さんが「にんにく焦げた、プレイバック、プレイバック」と歌い出し、ちょっとバツが悪そうにその場を離れようとしたツジさんと背中で呼び止めて、そのバツの悪さをあっという間に補ってしまった手際があまりにも見事で感心していたら、今度はホッとしたツジさんがクリスマスソングを歌い出し、それをまた木下さんが受け取って今度は全員に広めてしまった。 なんでこんなことが出来るんだろうと思った瞬間に 目頭が熱くなっていました。 僕はぷかぷかと出会って障がい者の方の持ってる、素晴らしいチカラを実感できるようになりました。 そのチカラは僕にとっては「社会生活のストレスを中和してくれるチカラ」です。 今日1日で師走の忙しさで溜まっていたストレスもすっかり元通りです。 でもそのチカラは障がい者の方が伸び伸びと自分を発揮できてこそ出てくるチカラな気がします。 それをサポートしているのは素晴らしいスタッフの方々なんだという思いがしました。 木下さんや永瀬さんを見て憧れて、こういう仕事をしたいと思う方って結構いるのではないでしょうか? そういう人を増やすことも障がい者の持つチカラを世の中に知らしめていく上でとても大切で、映像がそのためにも役に立つように思いました。 信田さんのメールを見た永瀬さんの感想。 信田さんのメール。とても嬉しいです。私も木下さんの勢いに巻き込まれながら、毎回楽しくパン教室をしていますが、メンバーさんがいないと面白くありません。きっと普通に作って普通のパンがそれなりに焼けて、うん、まぁまぁの出来だ。みたいなありきたりの感想で終わるんです。先日、コンノさんが旅行でお休みされてた時の寂しかったこと。コンノさんに会いたいなー!早く帰って来てー!とみんなで話をしながら仕事しました。ユミさんは木曜になると必ず「明日永瀬さんお休みだね。会えないよ。寂しいなー」と言ってくれます。そんなコト言ってくれるメンバーさんに囲まれて、私は幸せだなとしみじみ思います。こちら側も救って頂いている状態です。疲れてくるとぷかぷかさん禁断症状が出るのです。信田さんの言われているストレス中和効果は抜群です。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。