ぷかぷか日記

タカサキ日記

彼らのチカラで街を元気に

藤が丘駅前のマザーズに行って社長と壁面に絵を飾る話をしてきました。 「あ、いいねぇ」なんて言ってました。 「これは障がいのある人たちの絵と言うより、アートだね」と言ってました。 正面横の柱にも飾ってみました。 この柱にはこの絵を飾ろうと思っています。 社長の方はなんの問題もなく、いっしょにアートで通路を楽しくしましょう、ということになりました。4月くらいからスタートできたら、と思っています。 殺風景な通路がにぎやかなあたたかい通路になります。通りがかりの人も参加できる絵のワークショップもやろうと思っています。障がいのある人のメッセージがワンワンと鳴り響くような楽しい通路になるといいなと思っています。彼らのチカラで街を元気にするのです。 こういう場を街のあちこちに作ること、それが相模原障害者殺傷事件を超える社会を作っていくことになります。

人の心のドアをノックしに行く感じの映像になれば

昨日の日記に「心がほっこりするような映像のメッセージができたら、と思っています。」と書いたら、映像を作っている信田さんからこんなメールが来ました。 ●●● タイトルに「ほっこり」という言葉を使われていますが 「ほっこり」には「ほっとする」というイメージが強いように思います。 今回の映像はもう少し見た人の心の中に「染みこんでいく」感じになれば良いなと思います。 オーヤさんや僕が体験したような「感染」を映像で起こせないかという感じで 「ほっこり」というより(そういう側面ももちろんあるのですが)人の心のドアをノックしに行く感じになれば思っています。 ●●● 「感染」というのはぷかぷかウィルスに感染した、という意味です。 最初に「ウィルスに感染した」という言葉を使ったお客さんの話。 ●●● 子供2人を連れてカフェでランチを食べていました。お客さんは私の家族と他にもう一組だったかと思います。 お天気も良く明るくゆったりとした空気の中で 「おいしいねー」 「もう1回チョコパンとチーズのパンおかわりしたい」 などと子供と話をしていました。 そしたら厨房の小窓のカーテンが急にシャッ!と開き、ニコニコ笑顔にマスクの方が 「おいしいかい!?」 と聞いてきました。 一瞬何が起こったのかわかりませんでしたが、とっさに 「美味しいです!」 と負けじと大きな声で答えました。 その方は、そうだろうと言わんばかりにニコニコのまま 「フフ〜ン」 と笑い、カーテンを閉めました。 多分10秒程のできごとでしたが、この思ってもみない楽しいやりとりで、また食べに来ようと思いました。 ぷかぷかウィルスに感染したのは、多分この時だと思います。 ●●● 去年プロモーションビデオを作った中島さんもウィルスの重症患者ですと自分でおっしゃってました。信田さんもぷかぷかに通っているうちにどうも感染したらしいのです。そして今回、その「感染」を映像で表現したい、というわけです。 ますます楽しみになりました。 信田さんがすごいなと思うのは、そういった映像こそが、相模原障害者殺傷事件へのメッセージになる、と言っていることです。昨年、瀬谷区で障がいのある人たちのグループホームの計画が、住民の反対運動でつぶされてしまいました。「障害者はここに来るな」と言っている人たちの心のドアをノックするような映像になるなら、それこそが相模原障害者殺傷事件へのメッセージになります。 あらためて信田さんはすごい仕事をやろうとしているのだと思いました。

心がほっこりするような映像のメッセージが作れたら

ぷかぷかのプロモーションビデオ第二弾を撮影中のpvプロボノの信田さんがミズキさんの歌う様子を撮影に来ました。ミズキさんは歌が得意で、月一回「ゆりの木カフェ」でお年寄りの方たちが集まって歌を歌ったりお茶を飲んだりする集まりに参加して昔のなつかしい歌を歌います。集まったお年寄りの方たちはいつも大喜びです。その様子を撮影に来ました。 こういう地域の人たちとのおつきあいがすごくいい、と信田さんはいいます。そういうおつきあいを作っていることこそが、相模原障害者殺傷事件へのメッセージになるのではないか、といいます。 昨年7月の相模原障害者殺傷事件を受けて、プロモーションビデオ第二弾は事件へのメッセージを込めたいと思い、プロジェクトチームと何度か話し合いをしてきました。映像のあとにメッセージのテロップを入れる案もありましたが、言葉にすると、なんか軽くなってしまうというか、言葉だけが上滑りするような気がしました。言葉でいくらそれは間違っていると言っても、社会は変わりません。社会が変わるのは、人が変わるときです。人はどうやって変わるのか。何がきっかけで、どう変わるのか。 そういう意味で、ぷかぷかが、お店、外販先、パン教室、演劇ワークショップ、アートワークショップ、ぷかぷかマルシェ、運動会、区民まつり、ぷかぷかしんぶんなど、様々な形で地域の人たちとのたくさんのおつきあいを作り出し、ぷかぷかのファンを作り、地域社会を少しずつ変えていることこそが相模原障害者殺傷事件へのメッセージではないのか。それを映像に収め、1時間くらいのドキュメンタリー作品にまとめるのがいちばんいい、と信田さんはおっしゃっていました。それを作るお金のないことがなんとも残念な気がします。 今回のプロモーションビデオは見た人の心にしみこむような映像にしたいとおっしゃっていました。しみこむような感覚で伝わるメッセージです。言葉ではなく、どこまでも映像でメッセージを作りたいというわけです。それは今日ミズキさんが地域のお年寄りの方たちと楽しそうに歌っているようなあたたかな映像です。 この撮影のあとセノーさんが毎朝入金に行っている郵便局に行きました。セノーさんの「ああああ…」のあいさつで郵便局のお姉さんたちの心を癒やしている様子を撮りたいとおっしゃっていたので、局長さんと撮影がOKかどうか交渉しました。セノーさんの撮影はともかく、お姉さんたちの撮影はむつかしいだろうと思っていたのですが、なんと「ああ、いいですよ」とあっさりOK ! 「撮影に来るときは事前にお知らせした方がいいですよね?」「そうですね、その日はお化粧してきますから…」と、こんな具合でした。 いい郵便局です。これもみんなセノーさんのおかげです。セノーさんがこんな関係を作ってくれました。それを映像化したいと信田さんはいうのです。相模原障害者殺傷事件へのメッセージとして。 以前描いた大きな絵地図を区役所のロビーに飾ることを決めた区政推進課の課長さんのインタビューも撮りたいということで、これも電話してみたら一発でOK。障害支援課とかではなく、区政推進課とのおつきあいの方が社会に出ていくという意味ではおもしろいと思っていたので、どんなインタビューになるのかすごく楽しみです。課長さんの心を揺り動かしたのはなんだったのでしょう。ぷかぷかさんたちのどこが気に入ったのでしょう。 3月初めには郵便局の取材、オーヤさんのインタビュー、区政推進課の課長さんのインタビュー、区役所外販の取材、お客さんのインタビューと続きます。 前回は5分ちょっとのプロモーションビデオでしたが、5分では収まらないだろうと信田さんはおっしゃってました。それくらいいろんな思いが渦巻いているのだと思います。 相模原障害者殺傷事件は本当に気が重くなるような事件でした。それに向けてとんがった言葉のメッセージではなく、やわらかな、心がほっこりするような映像のメッセージができたら、と思っています。 ミズキさんを撮影中の信田さん

ひとつの舞台をつくるのに、どれだけの人が関わり、どれだけの人とつながっているんだろう

ワークショップに参加された方の感想、アップしようと思いつつ、忘れていました。ごめんなさい。 ●●● 「ぷかぷかになれた日」 ふと、そんなタイトルが浮かびました。 私はワークショップのドキュメンタリー映画に出会ってから今日まで「満たされる」感覚を体感しています。 「楽しい」なんて薄っぺらいものではない何か! ただ、言葉で表現することが苦手なので、歌の仲間や同僚から送られたメッセージを紹介します。 その1 和太鼓ではリズム乱れずに 驚き、表現力に感動。 ラップはこちらも一緒に か、き、くけこ、かきくけこ!と一緒に乗って歌ってしまいました(^^;; 劇は 多分当日もどんな展開になるか予測がつかずドキドキだったでしょうね。 自分達で筋書きを書いたり伝えたり素敵な絵で表現出来ていましたね。 沢山の動物達が出来てきて 楽しかったです。 客席の小さな子供はストーリーや面白いところに笑いが起きていました。子供は客観的で無く、面白いと自分もその中に入り込んでいけるから、つまり正直。 楽しんでいたと思います。 これからも活動続けられるのね。大変でしょうけど、やり甲斐や感動がいっぱいですね。 新しい楽譜を入れるカバンに付けようとぷかぷかの可愛いブローチ手に入れました(^_^) その2 本当にすばらしい体験をさせてもらいました。想像以上のパワーと愛に満ちた時間でした。 帰ってからも胸に灯った暖かい灯は心を暖めてくれます。 これからも応援しています。 その3 いい空気でしたね。 私も今の職場では接する事がない幸せな空気を久々に感じました。 舞台上で「どんどん発信して」とおっしゃっていたので、SNSに載せちゃいました。 いつかお店にも行ってみたいです。 等など そして、みんなが「誘ってくれてありがとう♪」と… ワークショップで豊かな時間を過ごし、舞台裏で心地好い緊張感を味わい、舞台でみんなのキラキラした笑顔や真剣なまなざしからパワーをもらっていた私。 ただただ、私がハマったぷかぷかワールドを知って欲しかっただけなのに。 そして、最後に出口でファッションモデルのお姉さんを抱えて立っていると、「一緒に写真を撮ってもいいですか」と小さな女の子を連れたお母さん。「この子も一緒に造ったんです」と! 「ありがとう♪どこをやってくれたの?」と聞くと、その子は「これとこれ貼った」と衣装の一部を覚えていて、自慢気に指さしてくれました。 勿論、私がカメラマンになって、モデルと親子のスリーショットをパチリ。 ひとつの舞台をつくるのに、どれだけの人が関わり、どれだけの人とつながっているんだろうと考えると嬉しくてたまりません。 今も涙で画面が見えないくらい、感謝(そんな一言で片づきませんが)の気持ちでいっぱいです。 そして、これからもその豊かな連鎖が拡がることにもワクワクします。 ●●● ネズミのシーンで登場したファッションモデルのお姉さんはわんどのワークショップで作ったものです。 pukapuka-pan.hatenablog.com この時に参加した子どもが表現の市場に来ていたみたいですね。こうやって人と人とがつながっていくのがぷかぷかです。 このお姉さんたち、最初はカフェの壁にただ飾るだけの予定だったのですが、ふと思いついて秋のマルシェでこのお姉さんたちを先頭にファッションショーをやってしまいました。 お姉さんたちもお姉さんたちといっしょにパレードした人たちも、壁にただ飾るよりも、ずっと楽しそうでした。アートはこうやって生かすことで、原型の2倍も3倍も楽しくなります。 ゴーシュの舞台で踊ったのも、ほんの思いつきでした。はじめはただ舞台に登場させようとだけ思っていたのですが、どうせならいっしょに踊っちゃおうと思い、タンゴの曲で踊ってみようと思っていました。ところがゴーシュの中にそんな音楽はなく、どうしようかなと思っているときに、ネズミのシーンで歌う「よかぜとどろきひのひはみだれ…」の歌を思いつき、ワークショップの中で実験的に踊ってみました。これが思いのほか面白くて、舞台で踊ることになったのです。踊りの最後にお姉さんにチュッてやろうと思ったのですが、お姉さんの腕が邪魔をしました。 www.youtube.com そして今度は藤が丘駅前のマザーズの壁を飾るかも知れません。ほんとうにファッションモデルの雰囲気です。 「思いつき」というのはなんだか無責任な響きがあるのですが、でもこうやって「思いつき」によって思ってもみない新しい広がりができたのですから、「思いつき」もバカにはできません。 考えてみれば緑区民まつりのブースのデザインから始まった「絵地図物語」も思いつきのひとことで始まったのです。 pukapuka-pan.xsrv.jp

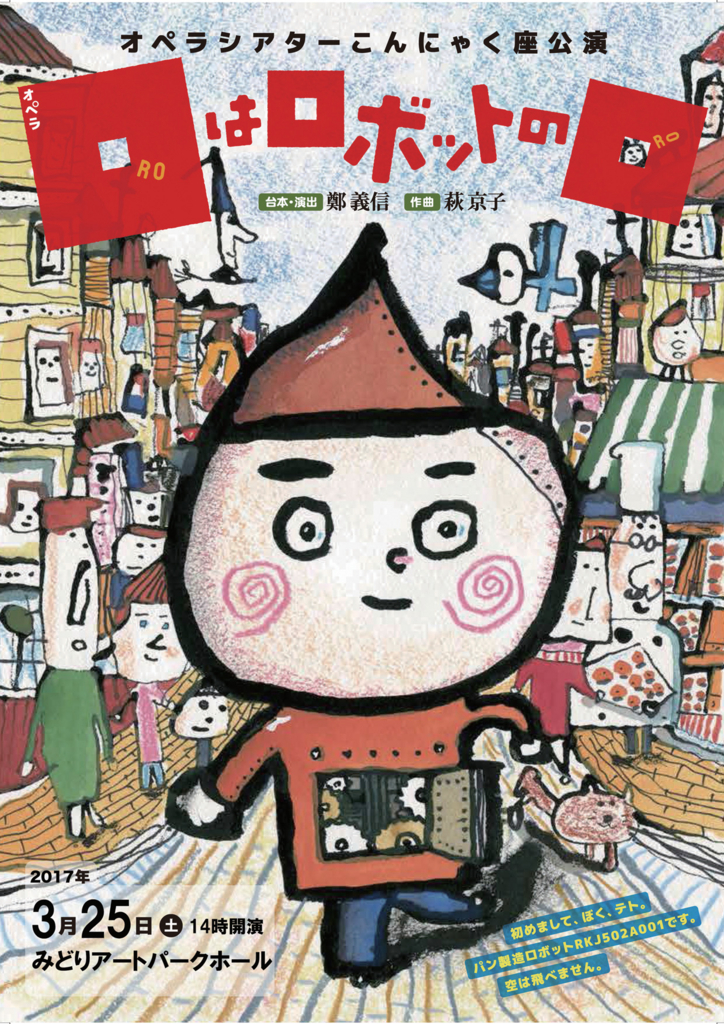

テトのパン

「テトのパン」ができます。テトはオペラ『ロはロボットのロ』の主人公のロボットの名前。テトはロボットですが、空は飛べません。走るのは苦手です。泳ぐのも苦手です。喧嘩は苦手です。算数も、鉄棒も、跳び箱も、犬も、お化けも、ピーマンも苦手です。 苦手なものを数えると、両手の指と足の指を足しても足りません。 たった一つ得意なもの、それはパンを作ることです。 オペラ『ロはロボットのロ』は、そんなテトのわくわくするような冒険の物語です。 そしてぷかぷかは近々「テトのパン」を販売します。どんなパンが出るか楽しみにしていてください。テトのパンを食べると元気が出て、楽しくなって、歌を歌いたくなるようなパンです。 ♪ テトのパンは あ あいうえおの あ 晴れた日も 曇った日も 雨の日も 哀しい時も 苦しいときも 寂しいときも やって来る 朝の あ 新しい元気と 新しい喜びと 新しい元気が窓たたく 朝の あ ああああ 新しい朝の あ 「テトのクッキー」「テトのコーヒー」「テトのバッチ」も出ます。いずれも寄付金付きで500円くらいの予定です。 テトのパン、あるいはクッキーをかじりながらテトのコーヒーを飲むのがちょっとはやるかも知れません。子ども向けにテトのジュースも用意した方がいいですね。今、書きながら気がつきました。 3月4日(土)にはみどりアートパークリハーサル室で「歌のワークショップ」があります。歌役者さん二人といっしょにオペラの中の歌を楽しみます。ふつうの会話がオペラになるとどんな風になるかをやったりします。オペラの舞台に豊かな世界が立ち上がる理由がよくわかります。 昨年やった歌のワークショップです。まだチケットの余裕がありあすので、「あ、面白そう」って思った方はぜひおいで下さい。 pukapuka-pan.hatenablog.com

レクイエムー未来への希望をもたらす演奏

表現の市場の「レクイエム」の演奏シーンをYouTubeにアップしました。これを聞きながら相模原障害者殺傷事件で犠牲になった方々のことを思い浮かべてください。そしてどうしてあのような事件が起こったのか、どうしてなんの罪もない障がいのある人たちが殺されてしまったのか、考えてみてください。単なる容疑者の特異性の問題なのか、容疑者を生み出した社会には問題はなかったのか、あるいは私たちの障がいのある人たちの受け止め方はどうだったのか、等々、考えてみてください。 考えて、考えて、考え抜くことでしか、相模原障害者殺傷事件は超えられません。 www.youtube.com この演奏がぷかぷかで働いているダイちゃんとのコラボで成り立ったことの意味は大きいと思います。相模原障害者殺傷事件を超える未来への希望をもたらす演奏だった気がします。 ★撮影は信田眞宏さんです。

殺風景だった通路が、心あたたまる通路に変身

藤が丘駅前の大きな自然食品店「マザーズ」の壁をぷかぷかさんたちの絵で飾ろうと思っています。駅前の通路に面した壁です。 藤が丘の駅前から見て正面の太い柱の左側の面に「え?なに?あの絵、面白いじゃん」て思えるような思いっきり楽しい絵を飾ります。駅前からお客さんを引っぱってくるのです。左側奥に延びる通路の壁に絵を飾ります。 今日は、自然食を象徴する野菜の絵を描きました。 長ネギくん ブロッコリーさん ジャガイモくん カボちゃん ゆずくん 長いもさん こんな楽しい絵が飾られます。 先日、ぷかコレ秋のファッションショーのモデルのお姉さんたちを飾ってみました。通りかかったお客さんが「や〜、楽しい!何が始まるんですか?」なんて言ってました。 カフェの壁を飾っていた春の絵も飾ってみました。今日はこの絵に季節が更に進んで、すっかり春らしくなりました。 上の絵が春に! 殺風景だった通路が、ぷかぷかさんたちの絵を飾ることで、思わずニッと笑ってしまったり、心あたたまる通路に変身します。ぷかぷかさんたちの絵は、窮屈な社会の中で、ガチガチにこわばった心と身体を、ふっとゆるめてくれます。 一ヶ月か二ヶ月ごとに絵を変えていきます。通路を通る人たちが絵の変わるのを楽しみにし始めます。頃合いを見て、ライブペインティングをやります。通りがかりの人も参加できるようにします。ぷかぷかさんと一緒に絵を描くのです。ぷかぷかさんといっしょに生きる、そんな街がここから始まります。 こんな絵が街にあると楽しいね、っていう声が出てきます。そんな声が、こんな絵を描く人が街にいるといいよね、っていう思いにつながっていくといいなと思っています。 こういったことを積み重ねることで、相模原障害者殺傷事件を起こしてしまった社会を超えることができるように思うのです。

支援はしていたけれど、人として出会ってなかった

ぷかぷかの本を出す出版社の方と打ち合わせをした時、相模原障害者殺傷事件が話題となり、「どうして福祉事業所の職員だった人が、あんなことをやったんですか」と聞かれました。そのときはうまく説明できなかったのですが、その問いだけはずっと気になっていました。 障がいのある人たちに一番接している人がどうしてあんなひどいことをしたのか。やっぱり障がいのある人たちと「人として出会ってなかった」のではないかと思います。支援はしていたけれど、人として出会ってなかった、ということです。人として出会っていれば、多分あそこまでひどいことにならなかっただろうと思います。そこに「人であることの意味」があるように思います。 私は養護学校で働き始めた頃、障がいのある人たちに自分が人であることを気づかせてもらったと思っています。彼らのそばにいると、ただそれだけであたたかい気持ちになりました。やさしい気持ちになれました。 会社勤めをやっている頃はそんな気持ちになったことはありませんでした。仕事でおつきあいする人のそばにいて、あたたかい気持ちになったり、やさしい気持ちになったことはありませんでした。人としての感覚を忘れていた気がします。 障がいのある人たちとおつきあいが深まる中で、月並みですが、人間ていいなってしみじみ思いました。彼らのそばにいて、あたたかな気持ちになれる感じが、なんともいえずよかったのです。障がいのある人たちが、人としての感覚を呼び覚ましてくれたと思っています。 立場上、私は教員でしたが、教員である前に人として彼らの前に立っていた気がします。彼らとの楽しい日々の中で、つい教員であることを忘れ、人として彼らの前に立ってしまっていた、という感じです。 以前も書いたことですが、こんなことがありました。クラスのみんなで大きな犬を紙粘土で作ったときのことです。小学部の6年生です。何日もかかって作り上げ、ようやく完成という頃、けんちゃんにちょっと質問してみました。 「ところでけんちゃん、今、みんなでつくっているこれは、なんだっけ」 「あのね、あのね、あの……あのね…、え〜と、あのね…」 と、一生懸命考えていました。なかなか答えが出てきません。 「うん、さぁよく見て、これはなんだっけ」 と、大きな犬をけんちゃんの前に差し出しました。けんちゃんはそれを見て更に一生懸命考え、 「そうだ、わかった!」 と、もう飛び上がらんばかりの顔つきで、 「おさかな!」 と、思いっきり大きな声で答えたのでした。 一瞬カクッときましたが、なんともいえないおかしさがワァ〜ンと体中を駆け巡り、思わず 「カンカンカン、あたりぃ! 座布団5枚!」 って、大きな声で叫んだのでした。 それを聞いて 「やった!」 と言わんばかりのけんちゃんの嬉しそうな顔。こっちまで幸せになってしまうような笑顔。こういう人とはいっしょに生きていった方が絶対トク!、と理屈抜きに思いました。 もちろんその時、 「けんちゃん。これはおさかなではありません。犬です。いいですか、犬ですよ。よく覚えておいてくださいね。い、ぬ、です。わかりましたか?」 と、正しい答をけんちゃんに教える方法もあったでしょう。むしろこっちの方が一般的であり、正しいと思います。まじめな、指導に熱心な教員なら多分こうしたと思います。 でも、けんちゃんのあのときの答は、そういう正しい世界を、もう超えてしまっているように思いました。あの時、あの場をガサッとゆすった「おさかな!」という言葉は、正しい答よりもはるかに光っています。 あの時、あんな素敵な言葉に出会えたこと、そしてけんちゃんに出会えたこと、それを幸福に思っています。幸福に思うことこそ、人と人の関係では正しいのだと思います。だからけんちゃんと私の間では「おさかな!」が正しかったのです。 容疑者が、障がいのある人たちとこんな出会いをしていれば、あんな惨劇は絶対におきなかったと思います。 優生思想を超える、といった小むつかしい話ではありません。彼らと楽しい出会いをすること、ただそれだけで、相模原障害者殺傷事件を生むような社会を変えることができると思うのです。

逸失利益の問うもの

昨日に引き続き、障がいのある人が亡くなったときの逸失利益の問題です。 NHKニュースでは二つの事例が紹介されていました。 大分県で特別支援学校の男子児童が死亡した事故では平成16年、大分地方裁判所が「医療技術の進歩を考慮しても児童が将来、働けるようになる可能性を認めるのは難しい」として、県が逸失利益を支払う必要はないとする判断を示しました。 これに対し、16歳の少年が施設で死亡した事故で、青森地方裁判所は平成21年、「健常者と同じ程度ではなくても、徐々に働く能力を高めることができた可能性があった」として、県の最低賃金をもとに600万円余りの逸失利益を認めました。 前者の判決は、働けなければ、生み出すものは何もないといっています。裁判官には働けない人が生み出すものの価値が見えなかったのではないかと思います。 後者は前者よりはましだと思いますが、働く能力に限っての判断なので、やっぱり引っかかります。 わかりやすく、セノーさんを例に出します。 働く能力、といったところで見ると、セノーさんはかなり厳しいと思います。気がつくと仕事中でも寝ていることが多いし、トイレに入ると仕事があってもなかなか出てきません。ぷかぷかに来る前の作業所で自分の居場所を失ったのもわかる気がします。ではぷかぷかでどうしてセノーさんの居場所があるかというと、セノーさんの作り出すなんともいえないあたたかな、楽しい雰囲気を、みんなが評価しているからです。その雰囲気が大事だとみんなが思っているからです。 毎日郵便局に入金にいきます。「ああああ…」といってなかなか言葉が出てこないのですが、それでいてなんとも楽しい雰囲気を作り出し、郵便局のお姉さんたちには大人気です。お姉さんたちの中にあった「障害者」のマイナスイメージを多分ひっくり返しています。セノーさんを見るお姉さんたちのあたたかな目がそれを物語っています。 仕事がよくできる方が郵便局に行っても、多分こういう関係はできません。今社会に必要なのは、先日も書きましたが《「ぷかぷかさん」といえば「ああ、ぷかぷかさん」とやさしくこたえてくれるような関係 》です。こういった関係は社会を豊かにします。それをセノーさんは作ってくれたのです。社会にとって、すばらしい仕事をやってくれたと思います。 セノーさんはぷかぷかに居場所があります。セノーさんが安心していられる場所は、誰にとっても居心地のいい場所です。ぷかぷかさんたちにとってはもちろん、お客さんにとっても居心地のいい場所です。「ぷかぷかが好き!」とか「ぷかぷかのファン」という方が多いのも、その居心地のよさを感じる方が多いのだと思います。 セノーさんが生み出すものをきちんと評価すると、こういう居心地のいい場所ができるのです。逆にそういったものを評価する目を持っていないと、どんどん窮屈な世の中になっていきます。 障がいのある人たちの逸失利益の問題は、私たちの生き方が問われているように思います。

彼らが生み出す価値をどう評価するのか

障がいのある人の逸失利益が裁判で争われます。 www3.nhk.or.jp この逸失利益は働いて得るお金だけでしょうか?その人が生きて生み出す価値の総体こそ問題にしないと、障がいのある人たちの生きている意味が見えなくなります。 ぷかぷかはたくさんのお金を生み出すところではありません。でもお金に換算できない「豊かさ」はしっかり生み出しています。つい先日の「表現の市場」はどうだったでしょう。 「表現の市場」の素晴らしさは、障がいのある人たちの持っている力に寄るところが大きいです。彼らがいなければ、「表現の市場」の豊かさは生み出せませんでした。そんなふうに社会を豊かにするものをきちんと評価する目を持たないところで、たとえば相模原障害者殺傷事件の容疑者のいう「障害者はいない方がいい」とか「生きている意味がない」といった言葉が生まれるのではないでしょうか。 お金では計れない価値を彼らは生み出しています。そのことをきちんと評価する目を私たちが持っていれば、社会はもっともっと豊かになる気がします。 彼らが生み出す価値をどう評価するのか、裁判はそのことが問われているように思います。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。