ぷかぷか日記

タカサキ日記

いつも大事に持ち歩こうとおもいます

演劇ワークショップにはじめて参加された方の感想です。奥さんに誘われ、わけもわからずに参加しながらも、ぷかぷかウィルスに感染してしまったみたいです。最後の反省会で、今日で終わってしまうのが、とても寂しいです、とおっしゃっていました。わけもわからず参加したにもかかわらず、そんなふうに思える関係がワークショップの中で自然にできてしまうって、すごいことじゃないかと思います。 表現の市場と演劇ワークショップに家族で参加させて頂きました。 おととい昨日のリハと本番、昨年夏からの演劇ワークショップ、おつかれさまでした! そして今回参加させていただき、本当にありがとうございました。 妻も娘も、今日はほんとに楽しかったね。今回参加してほんとに良かったね。 終わりたくない〜(私)、と帰宅後も夕飯食べながら話しておりました。 当日一緒に参加された太鼓のあらじん(火男がリアルだったらしく娘が逃げてました笑)、はっぱオールスターズ(観に来てくれた親戚が昔瀬谷区に住んでたらしく、ローカルな歌詞の歌にグッときた!とのこと)チェロの江原さんとダイちゃんのコラボは、本当に素晴らしく音楽してて感動と笑いに溢れ、もっと沢山聴いていたかったですし、デフパペットシアターは本番前で中々ゆっくり観られなかったのが残念ですが、どの出演者も皆ほんとうに素晴らしかったです。(前座のツジさんの愛の讃歌も忘れられません、ロビーの皆さんのライブもとてもよかったです!) 今回初参加となりました、今年は特に、昨年の相模原の事件を受けて、障がいを持った人たちと一緒に生きて行った方がいいよというメッセージを演劇をとおして届ける、という目的がありました。 僕自身は今回の参加にあたって、始めは「演劇ワークショップ??は??」という感じで、妻に誘われ殆どわけも分からず参加したのですが、昨日の反省会でも話したとおり、最後には僕がハマっていました。 何にハマったかというと、それはやっぱり、ぷかぷかの皆さんの超個性的で魅力あるキャラクターであり、その皆さんとせつさんぱっつんさんあみちゃんさん、デフパペの方々と一緒に演劇を創作する自由な空気の場でした。 本番が一番楽しかった!と言いましたが、そんな自由なワークショップ(リハ)の場が一番楽しかった気もします。 毎月一回、土曜日の9時に集まり(よく遅刻しましたがm(_ _)m)、お昼を皆で食べて、 16時まで創作して反省会して、また来月。 つかれてヘトヘトになるけど、これがやはり楽しかったです。 また、オーヤさん一家や愛知からいらしたヨウイチさんのように、同じく外部からいらした方々と一緒出来たことも、ぷかぷかや自由の空気を「やっぱいいですよね!」と共有できて、うちにとっても本当に良かったです。 娘も年上のお姉ちゃん達に囲まれ楽しかったようで、初舞台も経験出来、こういう様々な人たちと一緒にいる中で、なるべくたくさん過ごさせてあげたいと改めて思いました。 また、成沢さんや舞台製作の方々の仕事も、前日と本番のみですがかいま見れ、ご一緒させて頂くことが出来、制作の方々のプロフェッショナルにほんの少しですが触れられ、舞台の成功に尽力されてる後ろ姿に、只々尊敬と感謝の気持ちでした。 パネルの字を書いたり衣装を作ったり、当日の舞台に向けて演技以外で関わって頂いたぷかぷかの方々にも、同じ気持ちです。 しばらくは、終わったなあ、という余韻に浸りたいところですが、 また今日から日常の仕事に戻ります。 郁美ちゃんに、あしたは仕事?と聞いたら、いつもの調子で、「あしたもぷかぷかです!10時から16時まで!」と元気に答えてくれました。俺もがんばろうと、思いました笑。 毎日会うわけではないけれど、自分の中に、ぷかぷかの皆さんとの演劇ワークショップで創った自由な空気の場が出来たので、いつも大事に持ち歩こうとおもいます。 そうしていつでも、障がいのある人たちとも一緒に生きて行った方が楽しいよ!と発信していこうとおもいました。 今度はギター持って近々またお店に是非伺わせてください。 ありがとうございました! 「自分の中に、ぷかぷかの皆さんとの演劇ワークショップで創った自由な空気の場が出来たので、いつも大事に持ち歩こうとおもいます。」うれしい言葉ですね。今まで障がいのある人たちとはほとんどおつきあいのなかった人が、ぷかぷかさんたちとのワークショップに参加して、いつも大事に持ち歩こうと思うくらいすばらしいものを見つけたなんて、ワークショップをやって本当によかったなって思いました。

ぷかぷかさんたちから、人生は楽しまなくちゃね!と言われたような気がした。

ぷかぷかさんを本気で叱ったりする近所の素敵なお母さんが「表現の市場」を見に来てくれ、すばらしい感想を寄せてくれました。直球の感想です。彼女の中にあったガチガチなものを「表現の市場」は少ーし解きほぐしたように思います。 「表現の市場」へ とにかく連日体調が悪かったこともあって、「表現の市場」の観劇?に行くことは大変だった。それでも、「行きます」と約束したし、なんとなく「今回この舞台に行かないと、私は一生後悔するかもしれない」とオーバーにも思って、電動自転車をかっとばし会場に向かう。一言でいえば、私の勘は的中で、行ってよかった!と…。 障がいの人たちがつくる舞台というものをこれまで観たことがなく、始まる前からなんとなくソワソワするし、居心地が悪い。どうゆう風に観るのが正解なのかが、よくわからない。他のお客さんは常連さんなのか、割りとニコニコ楽しそうに開演を待っている。舞台をもう何回か観ている私の友人たちは前方の席に陣取っていたけれど、私は体調も悪いし、なんとなく雰囲気に吞み込まれたくなくて、最後方の席に陣取る。私はたぶんちょっとひねくれているので、「この舞台が、フツーに楽しいのか、どうか」ということを感じたいと思っていた。“障がいの人たちがやっているから”素晴らしいとか、素敵だとか、感動する…というものには私はあまり魅力を感じない。良い意味でも差別することは、私はあまり好きじゃない。(これを書き出すと長くなってしまうけれど、障がいの人を必要以上に美化するような発言は、障がいの人が身近にいない人の特権のようなものだろうな…と思っているから)そんなこんなで緊張していた私をよそに、開演の時間を迎えた。 高崎さんとぷかぷかさん(辻さん?)が壇上に上がる。高崎さんが相模原の事件の話をする。相模原の事件のことをぷかぷかさんたちはどのくらい知っていて、どのくらい理解しているのだろうか?と不安になる。今から、さぁ楽しい舞台を!と思っている彼らにとって、相模原のことを思い出して、パフォーマンスができなくならないだろうか?と心配する。話のあとに、ぷかぷかさんの独唱があり、演目表がめくられて第一部の和太鼓へと進む。さぁ、和太鼓が始まるぞ、という暗転の中、客席にいたぷかぷかさん(たぶん辻さん)が「表現の枠を超えた…」と叫ぶ。これは演出なのか!?と疑うほど、モノローグ的で、ちょっとカッコイイ!と思う私。和太鼓は正直「どの子に障がいがあるんだろう?」と思うほど、あっけにとられてしまった。迫力もあったし、きっと「こうしたらカッコいいんじゃない?こうした方がうまくいくんじゃない?」と色々練習で挑戦したんだろうな、と思えるパフォーマンスだった。そして何よりも、彼らは明るくて、楽しそうで、輝いていた。それから私はとてもとても反省する。障がいの人は、もっと寂しい感じなんじゃないか、と勝手に思い込んでいた。イメージを勝手に持っていた自分に気づいて、反省した。それでも、障がいのある人みんながこんなに楽しそうに生きているわけでもないだろうということも同時に考え、でもどうせならば、こんな風に楽しく生きた方が人生はいいんじゃないかな、と想いを馳せる。太鼓の音は心臓の鼓動のようで、まさしく〝生きる“ことがそのまま体現されていた。客席にいた小さい子(おそらく障がい児)が舞台に駆け寄って行って、今にも上がりそうな勢いだった。素直な心がそこにもあって、感情に素直なことは素敵だなと思う。その子が舞台に駆け寄って行く様を見ても、他のお客さんがそれに動じることはない。そんなお客さんも含めて、会場を温かく感じた。私の緊張も解けて和太鼓が終わった後には、隣りに座っていた息子が「もっと前でみたい!」と言い張り、前方にいる友達の席へと移動してしまった。私は体調の悪さもあったし、そのまま一人で最後方で見続ける。ほぼ最前列へ移った息子は、やっぱり私より数倍素直なんだろうなぁーと感心する。 次のラップも、楽しさがビンビンに伝わる。とにかく楽しくて仕方ないし、喜ばせたい、楽しませたいというサービス精神が前面に出ている。ここでの私の反省点というか気づきは、そうか、彼らもコミュニケーションをこんなに取れるんだ!ということ。よく、障がい児を「コミュニケーションが難しい」と巷では言っているような気がして、私もそう思って疑わなかった。でも、それってそうなのかな?と考えた。そもそもコミュニケーションって、私がいてあなたがいる訳で、相手に合わせることも大事なことの一つならば、自分とちょっと違う相手だったとしても相手に合わせるよう、頑張ればいいだけじゃないのかな?と…。とにかく、舞台を観ている間、私の頭の中は考えることが次から次へ襲ってきて、本当に忙しかった!知らなかったことが山盛りで、自分の中でそれをかみ砕こうとするのだけど、舞台は舞台で面白くてつい笑ったりしていると、考えていることがどこにポーンと飛んでいく…そうゆう体験は久しぶりで本当に来て良かった。ラップ隊の一人の子が、たぶんあまりにも楽しくなって列を乱して前方へ行こうとしたら、それをバシッと止める仲間もいたりして、色んな性格があって面白いなと思った。自由にやりたい子、ちゃんとやりたい子、自分の中でひそかに満足して嬉しさがこみあげている子、振り付けに自信がなくてキョロキョロする子、色んな子の表情がそこにはあって、この子たちが同じ教室(学校?)にいた時は、どんな毎日だったのかな、と、いつか話を聞いてみたいなと思った。 第二部のチェロ×太鼓。ここに“本物の”チェロが響くことに、感動する。プロの音がこの会場を包む重厚感が、そのまま、色んな人を認めようよと言っているような気がする。そしてぷかぷかさんによる太鼓が決してお飾りや情け的なものではないことも、演者二人から伝わる。何か多くを語るわけではないのに、強さを感じる演奏だった。ぷかぷかさんの真面目な姿は、決して誰かにやらされている訳ではなくて、彼の内面からにじみ出たものだと思った。神聖なと言ったら大げさかもしれないけれど、私にはそう感じた。次の「蜘蛛の糸」は急に本格派だったので、この「表現の市場」は面白いなぁと思う。なんでもアリな感じが、自由でいい!この時に、一部のラップ隊の人たちが、身を乗り出して舞台を観ていたのが印象的だった。 長い休憩時間になったので、ロビーに出る。販売していたまち針が私好みだったので3セットお買い上げ。ロビーでLIVEが始まる。「あ、懐かしい!」と思ったらRCサクセションの歌だった。RCは高校時代に大好きだった。高校時代のやさぐれていた時をちょっと思い出したりしながら、今日は家に帰ったらRCを聴こう!と強く思う。(そして、この日から急にRCを聴きまくる) さて、いよいよ「セロ弾きのゴーシュ」が始まった。すごい人数だったけど、どの人もこの瞬間を楽しみにしていたんだろうなという〝気“が伝わる。何人かからは、「成功させたいの!」という想いも伝わる。「表現の市場」なのだから、この”伝わる“ということは重要だと思う。舞台に立っている人だけが楽しくて満足というのでは、ちょっと残念だ。表現するからには、やっぱり何か伝えるんだと思う。ワークショップの事は私には知る由もないけれど、のびのびと舞台に出ているぷかぷかさんたちから、とても自由さを感じた。ピアノの方がこれまた楽しそうに弾いていて、それに合わせて歌うぷかぷかさんたちから、人生は楽しまなくちゃね!と言われたような気がした。高崎さんが出てきた場面では、舞台の上のぷかぷかさんからも、客席にいるぷかぷかさんからも、熱いまなざしがあったように思う。みんながみんなといることが大好きで、ここに今日もみんなでいれて嬉しい!と高崎さんにメッセージを送っているようだった。舞台の最後に高崎さんが真面目に「障がい者との社会」の話をした。その時に、「あ、そうだ、今日はそうゆう舞台を観に来たんだった」と私は思い出した。観ている最中、何か特別な特異なものを観ているような感覚は全然なかった。最初のソワソワした居心地の悪い感じは、もうどこにもなかった。本当に楽しい週末を私は過ごせたし、この舞台を観に来て良かったと思う。なにより、自分自身にまだまだ素直な息子が「あー今日は楽しかった!」と言ってその日は寝た。それでも、その日の夜に思ったことは、どんな人のことも特別扱いしない社会にどうしてならないんだろうか、ということ。今日の会場は温かい空気があって、和やかで、笑顔がたくさんあって幸せに満ちていた。だけど、社会はどうだろう?ひとたび電車に乗れば、ちょっと障がいの子がいると、ジロリと怪訝に見る大人がいる。障がい児を引き連れているお母さんが暗い顔でその子の後ろに立っている。その現実と「表現の市場」の幸福感の距離がまだまだかなりあることに、悲しくなる。でも、それは社会にいる大人たちの想像力の乏しさが原因かもしれない。現に私だって、今回気づいたことや、知ったことが沢山あった。またこの「表現の市場」が開催されて、私みたいな人が、一人でも二人でも増えることを望みます。私にもまだまだ知らない彼らの魅力がたくさんあるんだと思う。相手を知りたいと思う本能に、障がいもフツーの人も関係ないんじゃないかと思う。ありがとうございました。

いっしょに作った舞台、いっしょに生きた舞台

1月29日(日)第3回表現の市場をやりました。いつもなら次の日くらいにブログをアップするのですが、今回はさすがに疲れがたまって、ブログを書く気力がありませんでした。相模原障害者殺傷事件があって、いつも以上に気が張っていた気がします。 和太鼓のアラジンはいつものように力強い太鼓の演奏で、会場を圧倒しました。彼らの演奏を前にすると、彼らのことを「障害者」と呼ぶことはもうできない気がします。そういう相手を見下す言葉を、思いっきり跳ね返す演奏だったように思います。 「はっぱ隊」あらため「はっぱオールスターズ」も、相変わらず元気で、小学生の女の子は三代目J Soul brothersが舞台に出てきたと思った、とお母さんがおっしゃってました。それくらいかっこいい舞台でした。養護学校の卒業生たちが仕事をしながらこうやって舞台に立ち続けていること、自分を表現し続けることがすばらしいと思います。俺たちこうやって元気に生きてるぜ!って、舞台で叫んでいました。私たちの方が彼らに励まされている気がしました。 日本フィルハーモニーのチェロ奏者江原さんとぷかぷかのダイちゃんとのコラボ。相模原障害者殺傷事件で犠牲になった人たちへ捧げる「レクイエム」の演奏は、しみじみ心にしみました。みどりアートパークの館長さんは「涙がこぼれました」とおっしゃっていました。犠牲者のことを思い、涙を流す感覚をいつまでも忘れないでいたいと思います。その感覚がある限り、社会にはまだ希望があります。 その希望に向かって歩くために「上を向いて歩こう」の演奏がありました。中華鍋をたたいたダイちゃんの演奏が素敵でした。 ダイちゃんの演奏のセンスをいち早く見抜き、自らコラボを買って出た江原さん。 2月26日(日)杉並公会堂で行われる日本フィルハーモニーのイベントでダイちゃんといっしょに舞台に立ちます。 http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2017/01/22/164744 デフパペットシアターひとみの『蜘蛛の糸』。聴覚障害を持つ善岡さんと榎本さんの表現力が光っていました。こういう人たちがいるからこそ、表現の世界が豊かになるんだとあらためて思いました。 障がいのある人たちは、健常者といわれる人よりも劣っているのではなく、私たちにはない、ちがう能力を持っている人たちなんだと、デフパペの舞台見ながら思いました。そうやって謙虚に彼らとおつきあいすると、そこからとても豊かなものが出てきます。ぷかぷかのワークショップは、そういった思いでデフパペの人たちといっしょにやっています。デフパペの人たちも、同じような思いでぷかぷかさんたちとつきあっています。 そして『セロ弾きのゴーシュ ぷかぷか版』。今年はなんといってもひょんなことから私自身が舞台に立ってしまったことが、いろんな意味で大きな出来事でした。楽長に予定していたぷかぷかさんの調子が悪くて直前になって来られなくなったため、とりあえず臨時で楽長をやったのですが、そのまま本番までいってしまいました。 舞台に彼らと一緒に立つって、やっぱりいいですね。本気でゴーシュを怒鳴りつけたら、ゴーシュ役のショーへーさん、本気で怖がっていました。彼の目を見たとき、「ああ、この人本気でゴーシュやってる」って思いました。ふだんぷかぷかでは少しずれた感じで、彼と向き合っているのですが、舞台の上では本気でそれぞれの役を生きていた気がします。そういう関係でぷかぷかさんといっしょに舞台に立てたことがすごくよかったと思っています。 『セロ弾きのゴーシュ』を彼らといっしょに作る、というのは、こういう関係があって初めてできることです。何かをやってあげるとか支援するといった関係では、多分こんな舞台はできません。歌っている彼らの表情を見てください。この表情こそがいっしょに舞台を作る、ということであり、いっしょに舞台を生きる、ということです。 舞台の背景画、すばらしかったですね。 舞台の袖で、出番を待つこの真剣な顔 ファッションモデルのお姉さんたち、大活躍でした。 そして六日目の晩の演奏会。ぷかぷかさんたちも地域の方たちも、この真剣な表情。ツジさんがこんな表情をすることはふだんありません。 フィナーレ! 私たちは、どこまでも彼らと一緒に生きていくことを選択します。そんな思いがあふれた舞台だった気がします。 障がいのある人たちといっしょに生きていくことで、相模原障害者殺傷事件を超える社会を作っていきます。

今日、舞台へ

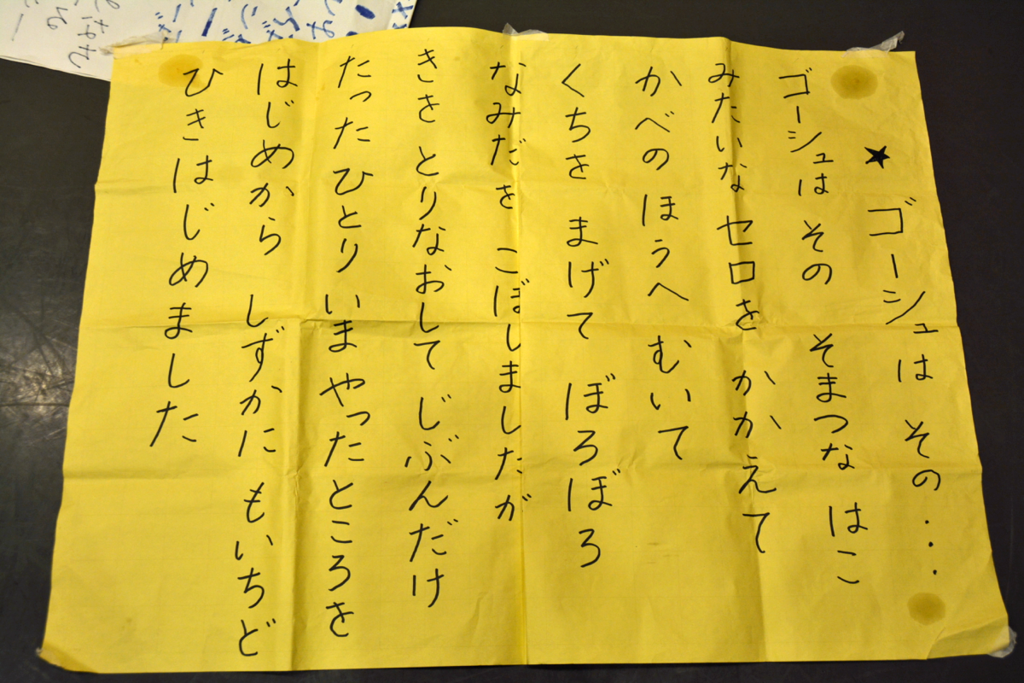

第3期第7回目ワークショップ。 本番前日、まだまだ不十分ながらも、場のテンションはぐんぐん盛り上がっていました。 楽長にしかられたゴーシュは壁の方へ向いて涙をこぼしますが、 ♪…気を取り直して自分だけ今やったところをはじめから静かにも一度弾き始めました…♪に続いて江原さんのチェロと安見ちゃんのピアノが入ります。ほんとうに息をのむほどのすばらしい演奏でした。 www.youtube.com オーヤさん、ますますがんばっていました。 デフパペットシアターひとみの善岡さんは耳が聞こえません。アルゴリズム体操を一緒に踊るため、みんないろいろ工夫していました。こういうことがワークショップの中ではとても大切です。一緒に生きるにはどうしたらいいか、それをみんなで考えるのです。 hanaちゃんもいっしょにグールグル 賢治の人形 デフパペットシアターひとみ制作 舞台では照明の仕込み 背景画を貼るパネルのセッティング 照明のテスト 舞台へ www.youtube.com ピロティではパネルの準備 なんかもう抱きしめたくなるような字です。 こんな味のある字を書く人とは一緒に生きていった方がトク! 表現の市場のお知らせはこちら http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?第3回表現の市場チラシ

プラス目線でおつきあい

相模原障害者殺傷事件を超える社会はどうやったら作り出せるのか、それは障がいのある人たちへのマイナス目線(「障がいのある人はなんとなくいや」「障がいのある人は怖い」「障がいのある人は能力が低い」「障がいのある人は効率が悪い」「障がいのある人は役に立たない」「障がいのある人は社会のお荷物」「障がいのある人は支援が必要」「障がいのある人は何かやってあげないと何もできない」「障がいのある人が来ると地価が下がる」「障がいのある人はいない方がいい」「障がいのある人は生きている意味がない」等々)をひっくり返すような、プラス目線のおつきあいを作り出すことではないかと思います。 事件はこのマイナス目線がもっとも不幸な形で現れたものだと思います。そうであればなおのこと、私たちはプラス目線のおつきあいを作り出さねば、と思うのです。いや、「ねば」という義務感を伴うものではなく、そういうおつきあいを作った方が「トク」という感覚でやりたいですね。 今まで何度も書いたことですが、私は養護学校の教員時代、障がいのある子ども達に惚れ込んでしまいました。マイナス要素をいっぱい抱え込んだ子ども達でしたが、それでも毎日おつきあいしていると、人としてきらっと光るものをいっぱい持っていて、なんかね、惚れ込んでしまったのです。この人たちのそばにずっと一緒にいたいって思うようになったのです。 その思いが「ぷかぷか」を作りました。「ぷかぷか」はですから、障がいのある人たちとプラス目線でおつきあいをしているお店です。「ぷかぷか」が作り出している楽しさ、おもしろさ、豊かさは、彼らとのプラス目線でのおつきあいの結果です。 1月29日(日)の表現の市場は、そのプラス目線のおつきあいが創り出す新しい文化のお祭りといっていいと思います。こういうおつきあいがちょっとずつ広がっていくといいなと思っています。社会が変わるとか大きな話よりも前に、プラス目線のおつきあいをすると、私たちがまず《トク》します。損得のトクです。トクの中身は表現の市場に来てもらえるとわかります。「え〜、なんだろう?」ってわくわくしながら来て下さい。 今朝の読売新聞でぷかぷかが紹介されていました。 http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?読売新聞2017年1月27日

相模原障害者殺傷事件から半年

相模原障害者殺傷事件から半年。NHKがすごくがんばっています。 www.nhk.or.jp 19人、一人ひとりのエピソードを書いていこう、という試みはすばらしいと思います。ただ書かれたエピソードが、まだまだ薄い感じがします。知ってる人はもっともっと書き込んで欲しいと思います。特にいちばん若い19才の女性「短期で施設を利用していたころから、かわいらしい笑顔で人気者でした。」としかないのは、とても悲しいです。年齢からして養護学校を卒業したばかりのようです。大和市の方という情報もあります。瀬谷養護学校、相模原養護学校、座間養護学校の方で心当たりのある方はぜひ思い出を書き込んであげて下さい。 www3.nhk.or.jp 大学のゼミの討論が録画されていますが、大学生なら社会の問題にもっともっと切り込んで欲しいと思います。ぬるい議論で終わっている感じがします。社会全体を見渡す目をしっかり持って欲しいですね。 www3.nhk.or.jp 家族会の会長も、社会に対する思いをもっともっと語って欲しいと思います。語れない雰囲気もあるのかも知れません。 今朝の神奈川新聞はそのことをきちんと書いていました。 www.kanaloco.jp 私たちはこの事件について、もっともっと語る必要があると思います。私たちにとって相模原障害者殺傷事件はなんだったのか。私たち一人ひとりの生き方が問われています。 そのことと平行して、障がいのある人たちとの前向きの楽しい関係を一つでも作り出すことが大事だと思います。議論ばかりしていたのでは、なかなか前に進みません。大事なことは障がいのある人たちといい関係を作り、みんなで前に進むことです。 機会があればぜひ「ぷかぷか」に来てみて下さい。障がいのある人たちといっしょに楽しいお店をやっています。上から目線ではない、いっしょに楽しく生きていこうよ、という関係でやっています。「彼らとは一緒に生きていった方がいいね」って自然に思えるような雰囲気があります。ホームページはhttp://pukapuka-pan.xsrv.jp

その人の生きた証は、その人が生きた意味をも語ります。

昨日、しんごっちのお母さんがぷかぷかに来ました。表現の市場で小児ホスピスの募金箱を置いてもらえないか、という話でした。ほんとうはお母さんが持って来る予定でしたが、知り合いの小学生に脳腫瘍が見つかり、余命何ヶ月かを宣告され、子どもと両親の支援に入るため、表現の市場には来られない、それでもいいか、という話でした。もちろんいいですよ、とお答えしたのですが、余命何ヶ月かを宣告された小学生の話は辛いものがありました。 ほんの1年ほど前に悪性の脳腫瘍がわかり、それまで全くふつうの生活をしていた子どもが、だんだん調子が悪くなり、次第に歩けなくなり、言葉が出なくなり、食欲もなくなって、今とても厳しい状態のようです。 まわりの人たちが、自分抜きで自分の病気のことを話し合うのが嫌だと、本人も話し合いに加わることになり、自分の余命を告知されることになったと言います。 小学生が自分の余命の告知をどんな思いで聞いたんだろうと思うと、胸が痛みました。しんごっちのお母さんは子どものそばに行っても、話しかける言葉が見つからない、とほんとうに苦しそうでした。 でも、そんなふうに辛い思いをしている子どもにこそ向き合わねばならないと、しんごっちのお母さんは自分を奮い立たせているようでした。そんな思いにまでお母さんを駆り立てているのは、やはり亡くなったしんごっちの存在が大きいと思います。 しんごっちはたくさんの絵を描いていました。しんごっちの生きた証です。その生きた証があるから、今もしんごっちのことを楽しく思い出せる、だから今向き合っている子どもの生きた証も、何らかの形で残してあげたいとおっしゃっていました。ご両親は今はすごく大変だけれど、将来、きっと子どもの生きた証が両親を支えると思います、と自分の体験を交えながら話していました。 その人の生きた証は、その人が生きた意味をも語ります。 pukapuka-pan.hatenablog.com 相模原障害者殺傷事件。犠牲になった方たちの生きた証が全く見えません。今朝の神奈川新聞では施設の閉鎖性についての記事がありました。こんなことが原因で犠牲になった方たちの生きた証が見えないのだとしたら、なんともやりきれません。 www.kanaloco.jp あの人はああだったよね、この人はこうだったよね、ってお互いが語り合えれば、それぞれの生きた証が見えてきます。そういったことができない雰囲気が、今、施設はあるのでしょう。なんともやりきれないです。

ワークショップの映像

1月21日のワークショップを映像制作をやっている吉田さんがまとめてくれました。ワークショップの場の混沌とした様子がよくわかります。これがどんなふうにまとまって行くのか、29日の本番舞台を楽しみにしていて下さい。 www.youtube.com ふつうに考えれば、こんな状態で、あと1回のワークショップでまとまるのだろうかと不安になるのですが、そこがワークショップという場の不思議なところ。最終的には、場の熱気がみんなの背中を押し、すばらしい舞台に仕上げてくれます。

一緒に演じる豊かさ

今朝の神奈川新聞に演劇ワークショップの話が載っていました。 より鮮明な画像はこちら http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?神奈川新聞2017年1月25日 神奈川新聞のネット版には動画も載っています。 www.kanaloco.jp 「一緒に演じる豊かさ」というタイトルがいいですね。「一緒に演じる」ことは「一緒に生きる」こと。彼らと一緒に生きる社会の豊かさをぷかぷかは具体的に目に見える形で表現しようと思っています。 障害者を差別するのはだめ、といくら言っても、差別はなくなりません。社会には障がいのある人たちがいた方がいい、その方が社会が豊かになる、とみんなが共感できる事実を作っていくことが大事だと思っています。演劇ワークショップは、そのためのひとつの小さな試みです。 ぷかぷかは街の中に彼らの働くお店を作り、街の中には彼らがいた方がいいね、とごく自然に思える雰囲気を作ってきました。上から目線で彼らに何かをやってあげるとか支援するとかではなく、どこまでも「一緒に生きていく」というスタンスで彼らとおつきあいしています。ぷかぷかが発信するメッセージは、そういうおつきあいの中から生まれたものです。だから楽しいし、ホッとしたり、ちょっと癒やされたりします。ぷかぷかが障がいのある人たちだけでなく、地域に人たちにとっても大事な場所になっている理由がそこにあります。 演劇ワークショップはお店とはちがう形で、彼らとは一緒に生きていった方がいいよ、というメッセージを作っています。どんなメッセージが舞台に上がるか、楽しみにしていて下さい。 演劇ワークショップの発表会は「表現の市場」の中で行います。表現の市場のチラシはこちら。 http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?第3回表現の市場チラシ

本番まであと一週間

1月21日(土)、今期6回目のワークショップがありました。芝居の元になる台本がだいたいできあがり、それをたたき台にしてみんなで金星音楽団の練習風景とグループごとの場面を作りました。台本通りにやるのではなく、それを元にみんなで創っていくのがワークショップです。最終的にどうなるかは、発表会当日の朝のリハーサルまでよくわからない、というなんともハラハラドキドキする芝居作りです。 段ボールのにぎやかな楽器をわんどで更に追加製作したため、金星音楽団らしい雰囲気が出てきました。 www.youtube.com この楽長が怒鳴るシーン、いまいちの感じだったので、午後の芝居作りで、「アキちゃんがやってみたら」と突然、演出のせっちゃんがふってきました。あたふたしながらも、久しぶりに大声出していい気持ちでした。芝居をやるって楽しいですね。ちょっとやってみただけだったのですが、せっちゃんが「これおもしろい、これで行こう」と言い出し、私は記録の写真を撮るつもりだったので、困ったことになりました。どなたか写真撮っていただけると助かります。 『 セロ弾きのゴーシュ』にはネコが登場するシーンがあります。でも、どういうわけかネコがトラに変わりました。このへんの自由さがぷかぷからしい作り方です。原作ではシューマンのトロイメライをリクエストするのですが、ゴーシュは何を思ったか「インドの虎刈り」という曲を弾いてネコはくたくたになります。このくたくたになるところから「アルゴリズム体操」を思いつき、ゴーシュぷかぷか版ではゴーシュにその曲をリクエストします。2回繰り返してトラたちはくたくたになります。 www.youtube.com トラグループ、カッコウグループ、タヌキグループ、ネズミグループに分かれて芝居作り。リハーサル室が手狭でした。 子どもと一緒にパン屋にクリームパンを買いに来るお客さんの関係から、いつの間にか「ぷかぷかさん」たちと一緒に芝居を作る関係になり、今度一緒に舞台に立つことを目指すオーヤさん、今日はグループのみんなをリードするように芝居作りに張り切っていました。こういう変わりようがおもしろいですね。パン屋のお客さんが、パン屋で働いている人たちといっしょに舞台に立ってしまうなんて、ふつうはあり得ないですから。そこがぷかぷかの不思議なところ、おもしろいところです。活動の幅の広さ、創り出しているものの豊かさがよく見えます。 ファッションモデルのお姉さんたちとダンスの練習。 全く頼んでもいないイクちゃんが、お姉さんたちに負けないくらいエネルギッシュなダンスを披露してくれました。ダンスのすばらしいセンスを持っている方です。 セロを弾く音が按摩の代わりになって動物たちの病気を治します。その夜は病気になった子ネズミたちがやってきて、按摩をしてもらおうとチェロの穴に飛び込みます。そのときに歌うのがこの歌。東北地方で行われている剣舞に宮澤賢治が魅せられ、詩を書きました。その詩に林光さんが曲をつけ、『セロ弾きのゴーシュ』のオペラのこのシーンで歌わせました。初めてゴーシュのオペラを見たとき、ゴーシュ役をやった大石さん(歌役者)の朗々とした歌いっぷりに圧倒されたことを覚えています。 夜風とどろきひのきはみだれ 月は射(い)そそぐ銀の矢並(やなみ) 打つも果てるも火花のいのち 太刀の軋り(たちのきしり)の消えぬひま 太刀は稲妻萱穂(たちはいなずまかやほ)のさやぎ 獅子の星座(ししのせいざ)に散る火の雨の 消えてあとない天のがはら 打つも果てるもひとつのいのち ファッションモデルのお姉さんたちと一緒にパレードしたあと、舞台で一緒に踊りたいと考えていました。そのときに頭に浮かんだのがこの歌です。 www.youtube.com イクちゃんの自由奔放なダンスに比べると、まだまだ平板な感じがするので、もっとダイナミックな振り付けを考えたいと思います。 誰かが寝っ転がってるのかと思ったら、デフパペの持ってきた賢治の人形の足でした。このリアルさは、ちょっと怖いものがありました。 フィナーレで歌う「てぃーちでぃーる」スペシャル版です。 www.youtube.com さぁ、いよいよ1月29日(日)発表会です。どんなゴーシュになるか、楽しみにしていてください。 『セロ弾きのゴーシュ』の舞台は以下の人たちによって作られます。1月27日(金)の朝から製作に取りかかります。この日の夜にピアノの調律をします。背景画は27日の朝に搬入します。 舞台監督 成沢富雄 舞監助手 シアターサポ 北原修 ピアノ調律 渡辺幹雄 大道具27日のみ シアターサポ 渡辺敬吉 音響 シアターサポ 石田昌弘 音響ステージ助手 シアターサポ 大島伎右助 照明 SHOW-YA projecT 都野 直人(ツノ ナオト) 照明 SHOW-YA projecT 酒井 松八(サカイ ショウヤ) みどりアートパークホール 館長 藤井ゆずる 担当者 遠藤美香 舞台 上條拓也 照明 光野直美 音響 山田 なんとも豪華な舞台です。ぜひ見に来てください。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。