ぷかぷか日記

タカサキ日記

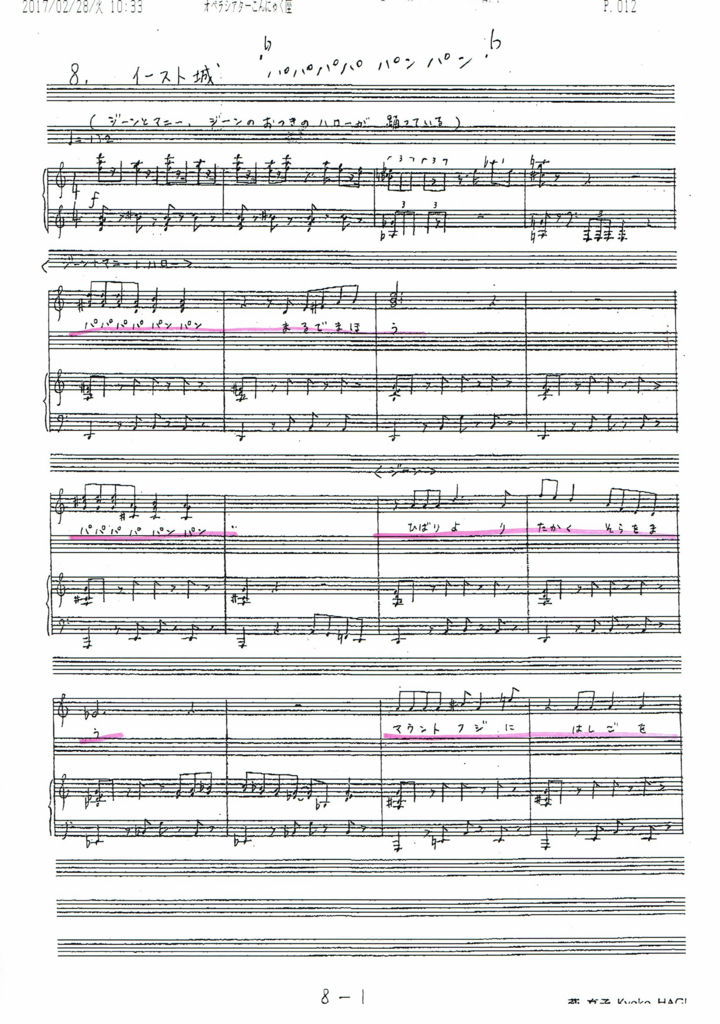

楽譜に感動

歌のワークショップの歌詞カードを書くためのテキストを送ってくださいとオペラシアターこんにゃく座に依頼したら、オペラ『ロはロボットのロ』を作曲した萩京子さんの直筆の楽譜を何枚もファックスで送ってきました。 私は楽譜が読めないので、これを見てもどういう歌なのかさっぱりイメージできません。でも手書きの楽譜は萩さんが歌をイメージしながら楽譜を一つ一つ書いている姿がリアルにイメージできました。 この楽譜に描き込まれているのは ♪ もっともっとぱんをちょうだい、もっともっともっと ぱんをちょうだい とぐんぐん盛り上がっていく、すごく楽しい歌です。 www.youtube.com あのはずむような歌をイメージしながらこれを書いたんだと思うと、作曲家ってすごい仕事をやってるんだと思いました。 『ロはロボットのロ』の楽しいオペラが、この楽譜にすべて描き込まれているんですね。なんかちょっと感動してしまいました。楽譜が表現する世界の大きさ、豊かさに、今更ながら気がつきました。 明日歌のワークショップにやってくる歌役者さんは井村タカオさんと飯野薫さんです。飯野さんの動画には『ロはロボットのロ』の中で歌われる『ココのアリア』が入っています。明日の歌のワークショップではこの歌も歌ってもらおうと思っています。リハーサルルームで歌うとものすごい迫力です。オペラ『森は生きている』の歌も入っています。いつかこのオペラもやりたいと思っています。 井村タカオ Imura Takao 1991年入座千葉県出身浦安高校卒業10月8日生A型〈主な出演作品・役名〉「Opera club Macbeth」門番、将校、シートン役ほかオペラ「ロはロボットのロ」エド役ほかオペラ「まげもん-MAGAIMON」茂平役オペラ「セロ弾きのゴーシュ」ゴーシュ役オペラ「銀のロバ」シェパード・チューイ役オペラ「森は生きている」2月の精+カラス役オペラ「金色夜叉」荒尾譲介役オペラ「ねこのくにのおきゃくさま」旅人・あに役オペラ「ネズミの涙」ニッケル役オペラ「ピノッキオ」ピノッキオ役あちゃらかオペラ「夏の夜の夢~嗚呼!大正浪漫編」ガタロ役〈外部出演〉流山児★事務所「マクベス Paint it, Black!」「チャンバラ~楽劇天保水滸伝~」「ユーリンタウン-URINETOWN The Musical-」歌舞伎ルネサンス公演「与話情浮名横櫛」日本劇団協議会主催公演 音楽劇「メカニズム作戦」〈ひとこと〉R-1(乳酸菌飲料)飲んでますか?あれ良いですよ。腸は第二の脳と言いますが、最近では脳は第二の腸と言われるぐらい大事な所らしいです。むむむ。なるべく笑う事も、心掛けている一つ。好きな言葉に、幸せだから笑うのではなく、笑うから幸せなのだと。(-.-;)にこ! 飯野薫 Ino Kaoru 2012年入座東京都西東京市出身桐朋学園芸術短期大学専攻科演劇専攻修了11月13日生O型〈主な出演作品・役名〉オペラ「グスコーブドリの伝記」かぷかぷ 役オペラ「ロはロボットのロ」ココ役ほかオペラ「銀のロバ」ココ役オペラ「森は生きている」7月の精+むすめ役、8月の精+オオカミ+リス役〈ひとこと〉何にもとらわれず、流されず、めいっぱい楽しんでやっていきたいです。わくわくすることは何でも欲しいです。何でもないことがちょっとした工夫でうーんと楽しくなることがある。欲張って楽しく生きる!笑いじわいっぱいのおばあちゃんになるのが私の夢です。《次回出演情報》オペラ『タング―まほうをかけられた舌―』+うたのステージコロス1役2017年4月12日~16日@全労済ホール/スペース・ゼロ(渋谷区)

カフェの壁に春が

カフェの壁に春がやってきました。

菜種ロールが焼けました

遅くなりましたが、2月25日(土)パン教室の報告です。 文章、写真はスタッフの永瀬からの提供です。 今回のメニューは菜種ロール、ココアメロンパン、じゃが芋スパイスパン、肉まん、季節のスープ でした。子供達が9人も集まって、にぎやかなパン教室となりました。はじめは手がベチャベチャで大変なことに! コンノさ~ん ベチャベチャ取って~ 「いつもスノーボール丸めているので、パンもこねられるようになりました。写真撮って下さーい。」とエリさん。ベタベタが苦手だったのに(^^) 同じくベタベタが苦手なツジさんも、最近はしっかりコネて下さいます。 未来のジャムおじさん。お母さんの方が楽しそうです。 コネ終わったら発酵中に次の作業。スープを作ります。今日のスープは春キャベツ、レンズ豆、玉ねぎ、レンコン、蕎麦のスープでした。レンズ豆と蕎麦のとろみが絶品でした。 ココアメロンパンのクッキー生地を作ります。なかなか力のいる作業です。 さすがモモコさんはプロの域 よ~く 混ぜるのが大事です。 マイマイさんと、肉まんに入れる長ネギをハサミでチョキチョキ切ってくれました(^^) じゃが芋スパイスパンに使う大量にじゃが芋を茹でて潰します。20個も使いました。 ユキさんは子供達とカルタ 肉まんの具を分けます 一次発酵が終わった生地を分割します 次は成形 ココアメロンパン「みて下さい。僕が作りました」と見せてくれました。 あと1分で焼き上がり 焼けたら教えて下さいね とお願いしたら、ラジャー!とばかりに手の望遠鏡で見張ってくれました(^^) 菜種ロールが焼けました。パン屋がリニューアルして、粉も変わり、バターを使わず菜種油を使った生地になりました。砂糖もグッと抑えて、その分 粉の味が楽しめます。 肉まんが蒸しあがり 試食タイム。ツジさんがお給仕してくれます。 いただきまーす

大物ですよ、この人は

昨日プロモーションビデオの撮影がありました。セノーさんが作っている郵便局とのいい関係、オーヤさんのインタビュー、緑区役所の外販の様子とお客さんのインタビューなど、盛りだくさんでした。その撮影の様子をNHKが撮影に来ていました。 セノーさんはカメラが4台も追いかけていてさすがに緊張したのか、ふだんよりスムーズに動き、郵便局のお姉さんたちも大きなテレビカメラにびっくりして緊張気味で、ふだんの和やかな雰囲気が撮れませんでした。なかなかむつかしいものですね。 いつもはこんな感じです。こんな感じで郵便局のお姉さんとやりとりし、とてもいい関係を作りました。 www.youtube.com 私がときどきこんな感じでiPhoneで撮ることにしました。 オーヤさんもたくさんのカメラに囲まれてすごい緊張していましたが、私もいっしょにコーヒー飲みながらインタビューに応じました。 子どもと一緒にクリームパンを買いに来ていただけなのに、いつの間にかぷかぷかさんたちといっしょに大きなホールの舞台に立っていた、という変わりようが、あらためてすごいと思いました。ぷかぷかがただのパン屋だったら、多分クリームパンを買いに来るお客さんのままだったと思います。オーヤさん自身も変わらなかったと思います。 ワークショップの感想の中に「私自身が夢中になってしまった」とありますが、そういう時間があったからこそ、オーヤさん自身が大きく変わったのだと思います。人生の幅が広がった、というか、そういう変わりようです。障がいのある人たちと出会ったことも大きいですが、それ以上にオーヤさん自身が自分が生きていく上で何か新しいものを見つけたこと、そのことがすばらしかったと思います。 舞台に立った直後は、さすがに疲れた様子で、次またやるかどうかわからないといってましたが、昨日のインタビューでは、ぜひまたワークショップに参加したいといってました。オーヤさん自身がわくわくするような何かを見つけたんだと思います。今回は「娘にとっていい体験になれば」と思い参加したのですが、次回は自分自身のために参加するようです。 pukapuka-pan.hatenablog.com 障がいのある人たちとのおつきあいが何か変わりましたか?という質問に対して「バスの中でぷかぷかさんを見つけたら、つい声をかけたくなります。私が声をかければ、ほかのお客さんも安心しますよね。そのくらいのことしかできませんが…」とおっしゃってましたが、ぷかぷかさんがいることでなんとなく緊張感の漂うバスの中で、それは大変なことだと思います。オーヤさんがぷかぷかさんに声をかけることで、ホッとした雰囲気がそこには生まれます。 ぷかぷかに来る前はおつきあいもなかったオーヤさんが、今はバスの中でぷかぷかさんに気楽に声をかけ、ホッとするような雰囲気を作り出していること。社会はこうやって少しずつ変わっていくのだと思います。 先日ミズキさんが歌うところを取材したことがきっかけで、今日は取材した信田さんからミズキさんがCDを借りていました。こういう関係ができるのがプロボノ活動のいいところだと思いました。仕事で取材に来たのではなかなかこういう関係はできません。 外販に出かけるところも4台のカメラが追いかけていました。 カメラが入ると聞いて、今日はお客さんが引いてしまったみたいです、と区役所の方がおっしゃってました。 車の中では外販がんばります、とかいってたそうですが、気がつくとこうやって寝てました。それをNHKのカメラがしっかり撮っていました。それにしても、テレビカメラの前でのこの寝っぷりがいいですね。大物ですよ、この人は。 お客さんにも取材していました。毎週水曜日、ここにぷかぷかさんがいることが当たり前になっていることがいいと思います、とおっしゃってました。特別なことではなく、当たり前になっている、ということの大事さ。 プロモーションビデオは4月末完成予定です。「障害者は嫌だ」「いない方がいい」と思っている人たちの心のドアをノックするような映像になればいいなと思っています。楽しみにしていて下さい。

希望を感じさせる舞台

先日、ダイちゃんが日本フィルハーモニーのイベントにチェロ奏者江原さんとコラボを組んで参加しました。「音楽図鑑」と題したリレーコンサートです。 リハーサルをみてびっくりしました。みんなすごい演奏なのです。ま、みんなプロですから、当たり前といえば当たり前ですが、それにしても、と思うくらいすごい演奏でした。 よくある「ふれあいコンサート」のような、障害者がちやほやされるようなイベントではありません。演奏するところはプロの力量全開の舞台でした。そんな舞台にダイちゃんは立ったのです。 www.youtube.com www.youtube.com www.youtube.com 江原さんはダイちゃんを紹介するとき「障害者」という言葉をひとことも使いませんでした。ふつうの太鼓奏者としてコラボを組んでいました。ここがすごくいいなと思いました。 相模原障害者殺傷事件は障害者と健常者がもっとも不幸な形で出会いました。 江原さんとダイちゃんのコラボはもっとも幸福な形で出会っています。ここには希望があります。その気になればこういう出会いはいくらでもできます。表現の市場のぷかぷかの舞台を見れば、そのことはすぐにわかります。要は、私たちにその気があるかどうかです。 江原さんはワークショップにゲストとしてチェロを演奏しに来て、そこでぷかぷかさんたちと出会い、ぷかぷかとのおつきあいが始まりました。その中でダイちゃんと出会い、その結果がこの舞台です。 本当に希望を感じさせる舞台です。その希望をこれから様々な形でふくらませたいと思っています。

セリフが歌になると

3月4日(土)1時から「うたのワークショップ」をやります。オペラ『ロはロボットのロ』に出演する歌役者さん二人がやってきて、みなさんといっしょに楽しく歌を歌います。 オペラはセリフが歌になります。セリフが歌になるとどうなるか。 www.youtube.com 「あ、おいしい」のひとことが、セリフから歌になると、グ〜ンと舞台が豊かになるのです。突然夢の世界が広がったようですね。ひとときの夢の世界。これがオペラの面白さです。そのひとときの夢の世界を子ども達にプレゼントしたくて『ロはロボットのロ』の公演企画を立てました。「子ども達にオペラを・ゆめ基金」はそのための寄付を集めています。 この短い動画を見て、子ども達にこんな楽しい夢のような世界をプレゼントしたい、と思った方、ぜひ寄付をお願いします。寄付箱はパン屋、カフェ、おひさまの台所にあります。 郵便振替口座もあります。 振替口座は 口座記号 00260-4 口座番号 97844 加入者名 NPO法人ぷかぷか 歌のワークショップ、まだ若干空きがあります。アート屋わんど近藤までお問い合わせ下さい(045-923-0282)。みどりアートパーク遠藤でも受け付けています(045-986-2441)。

役に立つ、立たない、といった発想から自由になる

2月27日(月)のクローズアップ現代で相模原障害者殺傷事件が取り上げられました。 www.nhk.or.jp 相模原障害者殺傷事件で犠牲になった方々全員が匿名になるという状況の中で、その人たちのエピソードを集めたサイトをひと月ほど前にNHKが立ち上げました。そのサイトへのアクセスが16万もあったそうで、びっくりしました。事件が徐々に忘れられつつある中で、その数は大きな希望のように思えました。そのサイトを立ち上げた記者に拍手!です。被害者全員が匿名という異常な状況にあって、こういうサイトを作ろう、というアイデアがすばらしいと思いました。異常さに対する、静かな異議申し立て… 生きた証がわずか一行しかない方もいて、障がいのある人たちの置かれた社会的状況の厳しさ、異常さに悲しくもなりました。一人の人間の生きた証がわずか一行なんてあり得ない話です。自分の人生がわずか一行で語られたら、悲しいじゃないですか。エピソードを埋めていくのは私たちなんだろうと思いました。 役に立たない人間は生きている価値がない、と語る容疑者の発想に対し、ゲスト出演した森達也さんは「人間は役になんか立たなくていいんですよ。」とさらっと言い、「役に立つとか立たないとかいってると、結局は容疑者の発想に巻き込まれるのですよ」と言っていました。そこから自由になることが大事だと。全くそうだと思いました。 役に立つとか立たないではなく、ただそこにいるだけでいい、と私たちがどこまで言い切れるか、という問題です。赤ちゃんのそばにいると、あたたかな気持ちになれます。ただそこにいるだけでいい、と誰しも思います。 養護学校の教員をやっているときに障がいのある人たちに惚れ込んでしまいました。彼らのそばにいるだけで、なんだかあたたかな気持ちになれたのです。彼らのそばにずっといたいと思いました。ただそこにいるだけでいい、と彼らのそばで思いました。そんな気持ちがぷかぷかを立ち上げたのですが、役に立つ、立たない、といった発想から自由になれたのは、やっぱり彼らのおかげだと思います。そうじゃない人間の見方を彼らから教わりました。 役に立つ、立たない、といった見方で、息苦しい思いをするのは私たち自身です。そういう発想から自由にしてくれる、救い出してくれるのは、結局障がいのある人たちじゃないかと思ったりしています。ほんとかなぁ、と思うひとはぜひぷかぷかに来てみてください。そして彼らとつきあってみてください。そんな発想を超えた人間のよさを彼らは教えてくれます。

生産しない人たちを社会はどう扱うのか

今朝の朝日新聞「オピニオン&フォーラム」欄の「障害者が狙われて」と題した熊谷晋一郎と最首悟さんの対談が載っていました。 digital.asahi.com 《「生産しないものには価値がない」という容疑者の考え方は経済主導の国家がはらむ問題に通じます。》 と言う最首悟さんの発言は、私たちみんながきちんと考えていかないと、お互いがとても苦しくなります。 私たちはただいるだけで経済をまわします。重度の障害者であっても、その人が施設にいれば、彼らをケアすることで、様々な仕事が生まれ、施設の経営が成り立ちます。相模原障害者殺傷事件の容疑者の給料だって、彼らをケアすることでもらえたものです。容疑者の仕事も、彼らがいたからこそ成立した仕事でした。彼にはそういった仕組みが見えてなかったのだと思います。 ただ、生産する者、生産しない者、 という見方が力を持っている今の社会にあっては、そういった仕組みが見えにくく、生産しない者はどこまでも力が弱く、邪魔者扱いされます。 障がいのある人たちの働く地域作業所ですら、生産しないものは邪魔者扱いです。セノーさんはそういう扱いの中で居場所を失い、ぷかぷかにやってきました。 pukapuka-pan.hatenablog.com 《生産しない人たちを社会はどう扱うのか、いよいよ問いを突きつけられている。》 と最首さんはいいます。 そんな中で、ほうっておくとほとんど働かないセノーさんのあり方を認め、セノーさんが安心していられる居場所をつくったぷかぷかのやり方は、最首さんの問題提起へのひとつの答えだと思います。

彼らといっしょに線を描けば、楽しくなる関係が生まれます

スローレーベル主催の見学会で22人もの人がやってきました。ただぶらっと見学して帰るのはつまらないので、金子さんを呼んで、線を描くワークショップをやりました。描きにくい大きな筆を持って、自由に線を描くワークショップです。「魚を描いて下さい」ではなく、「自由に描いて下さい」と言われるとかえって描きにくいものです。この時の戸惑いが新しいもの、新しい関係を生みます。 今日はスペースにゆとりがなかったので、ぷかぷかさんたちとはいっしょにやりませんでしたが、彼らといっしょに線を描けば、ただそれだけで楽しくなる関係が生まれます。いっしょにいて楽しくなる関係。それがアートの生む関係だろうと思います。間違っても彼らを支援するような関係は生まれません。彼らとフェアな関係が生まれるとき、そこから新しいものが生まれます。 演劇ワークショップで生み出しているのはそういうものです。 あんちゃんも参加しました。 ユースケさんもいっしょにやりたそうにのぞき込んでいました。

日本フィルの舞台に当たり前のように障がいのある人が立つ

2月26日(日)の日本フィルハーモニーのイベントにダイちゃんとコラボをする江原さんが練習に来ました。「上を向いて歩こう」とゴーシュの中で使った「愉快な馬車屋」の2曲を練習しました。ダイちゃん、疲れていたのか、途中江原さんとカメラマンの吉田さんに肩をもんでもらいながら練習しました。いい感じで仕上がりました。 www.youtube.com 2月26日杉並公会堂で、午前と午後の2回、小ホールのリレーコンサートの舞台に立ちます。しっかりギャラももらえるそうで、日本フィルはすごい楽団だと思いました。 日本フィルの舞台に当たり前のように障がいのある人が立つことをお客さんが当たり前のように受け止める社会こそ、お互いが気持ちよく生きていける社会だと思います。 今回の舞台の評価がまた次の新しい展開に広がってくれたら、と思っています。 26日は朝9時からリハーサルです。また報告します。 pukapuka-pan.hatenablog.com

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。