ぷかぷか日記

タカサキ日記

広がりの可能性をしっかり感じとることができた旅だった気がします

飛行機の中で書くつもりでしたが、Wi-Fiが使えず、今、成田エクルプレスの中で書いています。 6月17日のみどりアートパークでの上映会の時に、 「ひょっとしたらカナダで上映することになるかも」 という情報が入ってきました。壇上でもそのことにふれました。まだ「上映することになるかも」といったレベルの情報です。 それが7月半ばに「9月30日に上映が決定した」という情報がpvプロボノの中島さんから入り、翌日、そのことをブログに書きました。ここから今回の旅の物語がはじまりました。 物語は、いわば「夢」です。こんなことができたらいいな、こんなふうになるといいな、という「夢」です。 「夢」を語るだけで終わらせていれば、お金はかかりません。今回は「夢」を実現するところまで一歩踏み出しました。具体的に踏み出すと、当然のことながらお金がかかります。しかもバカにならない額です。 最初の一歩を踏み出すときは、さすがにちょっと考えました。でも、ここでお金を惜しんでやめたら、すべてが、それこそ夢で終わってしまいます。何も残りません。 どうなるかわからないけど、とにかく先へ進んでみようと思いました。 「障がいのある人たちとは、一緒に生きていった方がいい」 「一緒にいると 心ぷかぷか」 のメッセージは、絶対に届く、と思っていました。旅にかかるお金は、その思いをベースにした、いわば「先行投資」でした。 その思いに共感し、たくさんの人たちが動き始めました。とりわけカナダ上映会に向けてプロモーションビデオを再編集し、英語の字幕をつけてくれたpvプロボノの人たちの動き、翻訳の仕事をしていただいたツジさんのお母さんの動きは、本当にすごかったと思います。 pvプロボノの真骨頂を見た気がしました。この人たちの驚異的な働きがあって、「夢」が実現に向けて動き始めました。 彼らの働きは「仕事」ではなく、どこまでも「プロボノ」活動です。自分のスキルを生かした社会貢献活動です。だからこそここには「夢」があります。たくさんの人たちをわくわくするような「夢」が形を整え始めたのです。 いろんな人たちの思いの詰まったプロモーションビデオを、世界の人たちはしっかり受け止めてくれました。今後どのような展開になるのかまだわかりません。でも、広がりの可能性をしっかり感じとることができた旅だった気がします。 もうすぐ横浜です。また書きます。

ノリノリのツジさんとダイちゃん

10月2日、カナダへ来て初めて何も予定がない夜で,ようやく映像を少しまとめてみようと思いました。 9月29日夜のオープニングセレモニー。ドレスコードがあると聞き、みんなドレスアップし、緊張して臨んだのですが、ドレスコードなんかどこかへ行ってしまうような賑わいがありました。 カナダ先住民の子孫の人たちが歌うこの「祈りの歌」、本当にすばらしい歌でした。その歌に反応したのが、どこかの国旗を持って壇上の奥に立っていたセノーさん。一番前まで出てきて歌に聴き入っていました。 セノーさんのお父さんは、この先住民の子孫のおじさんと少し話をしたそうですが、 「人間は台風を経験し、その困難さの中で未来につながる知恵を獲得します。家族に障害者がいれば、やはり様々な困難さを経験し、その経験は人間を磨きます…」 といったことを話したそうです。 「祈りの歌」には、そんな深い哲学のようなものを感じました。 www.youtube.com 前列の女性が持っている先住民の青い太鼓。後日レオノーラ女史からこの青い太鼓をいただきました。 マレーシアからやってきた人たちの陽気なダンス。客席で踊っている青い服の女性が、このフェスティバルの主催者レオノーラ女史。この陽気さがオープニングセレモニーを支えていました。 www.youtube.com セレモニーの最後、ノリノリのツジさんとダイちゃんを見ると、遠いカナダまで来た甲斐があったと思いました。セノーさんまで舞台に上がってきて、本当にいい雰囲気でした。テラちゃんはフランス人の男性を捕まえ,べったりでした。 www.youtube.com ここまで書いて、 「もう最後の夜だから飲みに行こう!」 pvプロボノの中島さん、kieさんに誘われ、11時頃、薄暗い街に繰り出しました。 この薄暗さも、まばゆいばかりに明るい日本の商店街よりも、どこか落ち着く感じもあります。 音がガンガンにうるさい飲み屋で打ち上げ。今回、予想以上に手応えのある旅だった気がします。pvプロボノの人たちの活躍には、本当に感謝です。中島さんはコマーシャルを作るプロデューサーなのですが、仕事で頼むと基本料金が60万円、それに一日5万円の日当が必要だそうで、今回の旅を仕事で頼んでいたら、100万円を超えるお金がかかっていたことになります。そんな力ある人たちがpvプロボノから3人も今回の旅に駆けつけてくれたのです。それくらい魅力のある旅だったのだと思います。応援したくなる企画だったのだと思います。これからの広がりが期待できる旅だったのだと思います。 kieさんはテレビの仕事をずっとやってきたそうですが、その目で見て、今回の旅で上映した2本の映画はとてもクオリティが高かったとおっしゃっていました。そのクオリティは素材であるぷかぷかの価値そのものだろうとおっしゃってました。そのクオリティの高さ故に、多くの国の人たちに伝わったのだろう、と。 昨日いっしょに写真を撮った若い女性は、怒鳴りつけるようにしゃべるオランダから来た女性で、自閉症だそうです。怒鳴りつけるように、英語をオランダ語に翻訳してオランダの人たちに紹介したいといってました。こういう反応があちこちからあって、いろんな人から話しかけられました。英語ができないので、話しかけられたときは、本当に困りました。ちゃんと英語を勉強しないといかんなぁ、と思いました。 今空港でこれを書いています。そろそろ出発です。また機内で書きます。

うしろ姿に、いっしょに生きる理由が見える気がします。

いよいよ最後の練習。これ以上やると本番で緊張感がなくなるので、と早めに練習を終えました。 www.youtube.com 障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいい、というメッセージをストレートに表現する舞台です。日本フィルハーモニーのチェロ奏者江原さんがこんなにも熱心に取り組んだのはどうしてなんだろうと、とあらためて思います。 毎日練習が終わると、こうやってチェロをかついでコンサート会場に向かいます。うしろ姿に拍手!です。うしろ姿に、いっしょに生きる理由が見える気がします。 明日、江原さん、ツジさん、私は、pvプロボノの中島さん、柏木さんとカナダへ旅立ちます。ダイちゃん、セノーさん、テラちゃん、カメラマンの吉田さん、ぷかぷかスタッフの森さん、pvプロボノの信田さんはあさって出発です。 さぁ、どんな旅が待っているのか、みなさん、楽しみにしていてください。Facebookページにはリアルタイムで情報アップします。夜、ホテルに落ち着いてからぷかぷか日記書きます。

映画「ぷかぷかさん カナダをゆく」の寄付を受け付けます。

クラウドファンディングを立ち上げたのですが、 motion-gallery.net 「応援したいのだが、寄付の仕方がよくわからない」 という方が多数います(システムがわかりにくいようです)。そこでクラウドファンディングを通さずに直接ぷかぷかの口座に振り込んでもらうルートを作ります。 寄付のお礼はクラウドファンディングと同じにします。 ●3000円(ぷかぷかさんが気になる!コース) ぷかぷかさんの手によるお礼のメッセージ アート屋わんどの小物商品 上映会招待券 会場はみどりアートパークホール。 横浜市緑区長津田二丁目1番3号 ●5000円(ぷかぷかさんに会ってみたい!コース) ぷかぷかさんの手によるお礼のメッセージ アート屋わんどの小物商品 上映会招待券 会場はみどりアートパークホール。横浜市緑区長津田二丁目1番3号 「ぷかぷかさんのおひるごはん」ペア招待券 ●10000円(ぷかぷかさんと、友だちになりたい!コース) ぷかぷかさんの手によるお礼のメッセージ アート屋わんどの小物商品 上映会招待券 会場はみどりアートパークホール。横浜市緑区長津田二丁目1番3号 「ぷかぷかさんのおひるごはん」ペア招待券 映画のエンドロールにスペシャルサポーターとしてお名前記載。 ●20000円(ぷかぷかさんと、もっと友だちになりたい!コース) ぷかぷかさんの手によるお礼のメッセージ アート屋わんどの小物商品 上映会招待券 会場はみどりアートパークホール。横浜市緑区長津田二丁目1番3号 「ぷかぷかさんのおひるごはん」ペア招待券 映画のエンドロールにスペシャルサポーターとしてお名前記載 映画のDVD進呈 ●30000円(ぷかぷかさんと、もっともっと友だちになりたい!コース) ぷかぷかさんの手によるお礼のメッセージ アート屋わんどの小物商品 上映会招待券 会場はみどりアートパークホール。横浜市緑区長津田二丁目1番3号 「ぷかぷかさんのおひるごはん」ペア招待券 映画のエンドロールにスペシャルサポーターとしてお名前記載 映画のDVD進呈 あなたの地域でぷかぷか代表高崎の講演付き上映会をプレゼント(2018年5月1日以降。会場の用意はお願いします) お礼のメッセージや小物商品、招待券など送りますので、メールで住所を連絡下さい。pukapuka@ked.biglobe.ne.jp 寄付の振込先は 郵便振替口座は 口座記号 00260-4 口座番号 97844 加入者名 NPO法人ぷかぷか ゆうちょ銀行 NPO法人ぷかぷか 記号:10230 番号:19645501 横浜銀行 NPO法人ぷかぷか 理事長高崎明 店番号 391 口座番号 1866298 どうぞよろしくお願いいたします。

全員のばらばらな祝祭感!

9月17日(日)秋田県の大館で第三回演劇ワークショップ記録映画の上映会をやりました。そのときに来ていた方が、昔友人が「高崎明を呼ぶ会」を作っていた話をしてくれました。以下はそのお話です。 ●●● 大館で10年も続いている「ゼロダテアート展」。商店街で開催され、毎年多くのファンが空き店舗となった、かつて栄えた商店街に集まってくる。今年は会場を郊外の旧工場跡に移し、「ゼロダテ少年芸術学校」として開催された。 チラシに《ドキュメンタリ−映画「ぷかぷか」上映会》を発見し、映画ファンとしてはまず目を引いた。更にそこに発見した「高崎明」の名前。聞いたことのある名前だ。しばし考えて思い出した。 高崎明。ともに絵夢人倶楽部という映画サークルを運営していた親友、故湯沢照昭さんが語り続けて名前だ。「高崎明を呼ぶ会」を立ち上げよう、と。 湯沢さんはドキュメンタリー映画に特に関心があり、三里塚や水俣や山谷についてのドキュメンタリー映画を自主上映していた。その彼がどのような経緯で高崎明さんに強い関心を持ったかは失念したが、とにかく、その彼から刷り込まれた名前が高崎明だ。 9月17日、上映会場に向かった。獅子が森というところにあるその会場は30年前「ハチ公物語」の撮影が行われた場所だ。エキストラで訪れた当時とは景色が全く変わっている。大いなる月日の流れに感無量だった。 会場でゼロダテの松渕さんから高崎明さんを紹介された。そのお顔を拝見し、この方とはどこかでお会いしていると感じた。そう、かつて湯沢さんが自主上映した映画の中でお会いしているのだ、と納得した。 映画「ぷかぷか」が始まった。横浜のパン屋さんに集う人たちが作る芝居のドキュメンタリーだ。パン屋さんで働く障がいのある方とお客さん達が一緒に芝居を作る、そのプロセスが楽しく描かれる。これで本番が迎えられるのだろうかという心配を吹き飛ばすような全員のばらばらな祝祭感!それが僕らを圧倒する映画だ。 この楽しさ、ゆるさ、パラダイス感はなんだ?それをずっと考えながら映画を見終わった。そしてその答えを高崎さんと高島祐太さんのトークを聞いてよくわかった。障がいのある方達の中にある、私たちの忘れてしまった「人間が生来持っている幸福を求める力」とでもいったものが映画の中に満ち溢れるのだと思った。そして、それを私たちに伝えてくれているのが高崎明さんの長年にわたるぶれない生き方であることも… 家へ帰って、湯沢さんと高崎明さんのことを調べてみた。それは1988年の手帳に載っていた。「3月31日、中央公民館、高崎明、みんなでワークショップ」とある。 高崎明さんは30年前、大館を訪れていたのだ。私は高崎さんとすでにお会いしていたのだった。だからあんなにお顔をちゃんと憶えていたのだ。当日は公民館でワークショップを実施しただけなのか、映画「みんなでワークショップ」の上映もしたのか、手帳の記録だけではわからない。でも、高崎さんが30年前、大館に来られたのだけは判明した。 湯沢さんは「高崎明を呼ぶ会」を立ち上げただけではなく、ちゃんとご本人をお呼びしたということがやっとわかった。同じ頃、彼はチェルノブイリ原発事故に始まる反原発運動に精力的に取り組んでいたことも思い出した。彼を通して如何に多くの人と出会い、多くのテーマを学んできたかを、高崎さんに再会して、ゆくりなくも思い返している。 ●●● 湯沢照昭さんのことは、鮮明に覚えています。ふっくらした丸い笑顔が印象的でした。大学の友人が湯沢さんを紹介してくれ、一晩中語り合ったことを覚えています。ちょうど養護学校の生徒達と地域の人たちでワークショップをやり始めた頃で、障がいのある人たちとワークショップをやることの意味などを熱く語ったのだと思います。その2年後に『みんなでワークショップ』と題した記録映画が完成し、湯沢さんは「高崎明を呼ぶ会」を立ち上げ、上映会を企画したのだと思います。 その映画がこれです。 pukapuka-pan.hatenablog.com 湯沢さんは大館で映画の自主上映を通して、人が集まり、みんなが元気になる「広場」を作ろうとしていたのだと思います。だから障がいのある人たちを軸にしたワークショップで「広場」を作ろうとしていた私に激しく共感したのではないかと思います。「高崎明を呼ぶ会」は、その共感の表現ではなかったかと思うのです。 原稿を寄せて下さった越前さんもその「広場」の一員だったのだと思います。30年前の「高崎明を呼ぶ会」をはっきりと憶えているのですから。そしてその「広場」の熾火のようなものが、まだ越前さんの中でかすかに渦巻いていて、今回の演劇ワークショップ記録映画を見たとき、「全員のばらばらな祝祭感!」とか「この楽しさ、ゆるさ、パラダイス感はなんだ?」といったものを感じたのだと思います。映画の感想を書いた人で「祝祭感!」という言葉を使った人は初めてです。 湯沢さんは志半ばで亡くなりました。でも、彼の熱い思いは、今回この記録を書き起こしてくれた越前さんの中でしっかり生き続けているようでした。大館でまたワークショップの記録映画の上映会をやります!って言ってくれました。ひょっとしたらまた「高崎明を呼ぶ会」を立ち上げるのかも知れません。

ダイちゃんのパワーが爆発

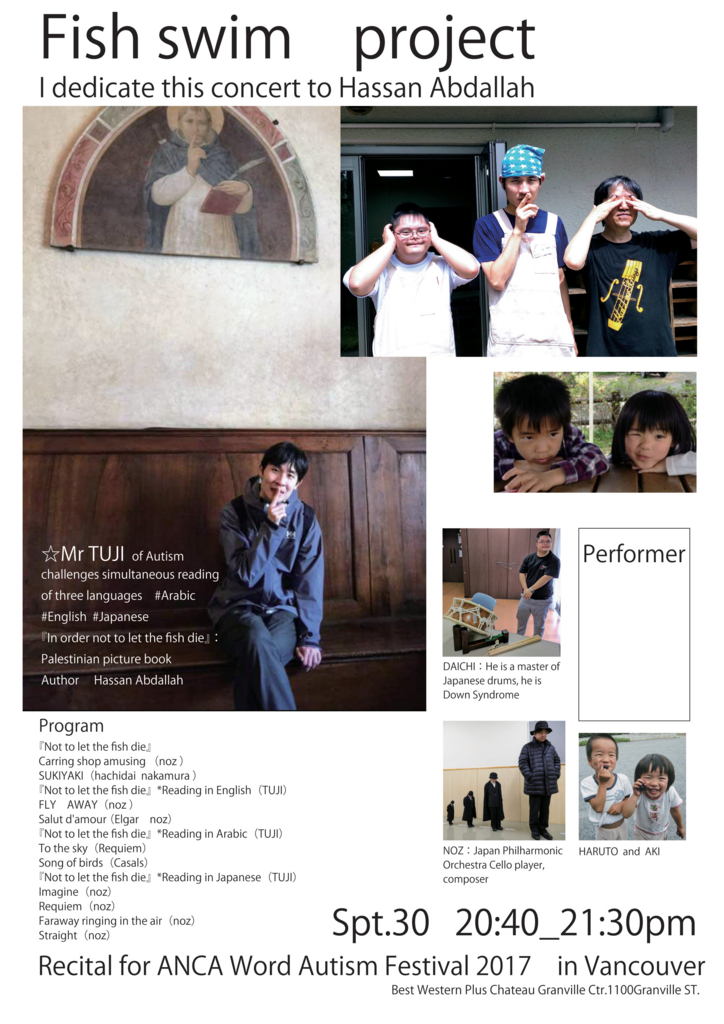

今日の練習ではダイちゃんのパワーが爆発しました。 www.youtube.com 本番もこの勢いでやってくれれば、と思います。 「さなかはおよぐ」のチラシもできました。

なんだか夢のような話

9月24日(日)カナダツアーのキックオフ&映画『ぷかぷかさん カナダをゆく』クランクイン& 壮行会が開かれました。スタッフを含め約30名が集まり、熱気ムンムンの集まりでした。 はじめに江原・ダイちゃん・ツジさんユニットの朗読と演奏。 www.youtube.com www.youtube.com www.youtube.com 英語の字幕の入ったプロモーションビデオの初公開です。いよいよぷかぷかのメッセージを世界に向けて発信します。 横浜の霧ヶ丘にある小さな事業所がコツコツと発信し続けてきたメッセージを、今度は世界に向けて発信しよう、というわけです。なんだか夢のような話です。 「いっしょにいると 心ぷかぷか」と日本語で言えば、なんとなく伝わるメッセージを英語圏の人たちにどうやれば伝わるのか、何人もの方が議論しました。ぷかぷかのメッセージを世界に向けて発信しよう、とみんながアーダコーダと思いをぶつけ合ったことがとてもよかったと思います。 pukapuka-pan.hatenablog.com ぷかぷかのメッセージを世界に向けて発信しよう、というたくさんの人たちの思いがこの映画にはこもっています。 パソコンで再生している画面をiPhoneで撮ったものです。時期を見てYouTubeにアップしたいと思っていますので、楽しみにしていて下さい。 www.youtube.com 壮行会にはごちそうが並びました。「おひさまの台所」と「ぷかぷかさんのお昼ごはん」のスタッフががんばって作ってくれました。感謝!感謝!です。 今回の壮大な物語の発端はpvプロボノのメンバー内田英恵さんが国際自閉症フェスティバルの主催者レオノーラ女史にぷかぷかのプロモーションビデオを紹介したことがきっかけでした。内田さんの作った『明日生きるという旅』というALS患者の方が旅をするドキュメンタリー映画が昨年国際自閉症フェスティバルで上映された際、レオノーラ女史と知り合い、今回「こんないい映像がある」と紹介したそうです。会場の片隅で映像が流れていればいい、くらいの気持ちで紹介したそうですが、レオノーラ女史からはすぐに「今年のフェスティバルで上映したい」という反応があり、ここから今回の物語がはじまりました。日本語版であったにもかかわらず、映像を見て、そういう反応をよこしたレオノーラ女史のセンスにおどろきました。 内田英恵さんのサイトはこちらwww.hahmonica.com 映像のチカラ、メッセージのチカラが問われる旅になりそうです。

Puka-Puka sets our hearts afloat. に決まるまで

プロモーションビデオのテーマ「いっしょにいると 心ぷかぷか」を英語でどう表現するか、という問題でいろんな人の意見が出て、とても有意義な意見交換でしたので紹介します。 翻訳を担当したツジさんは、最初 This is Puka-Puka と英訳していて、映像のあたたかな雰囲気をさして 「これがぷかぷかだ」 と言い切ったのだろうと思いました。なーるほど、こうやって英訳するんだ、と感心しました。 ●●● This is Puka-Puka ですと、こちらが意図している、 これを見たあなたの気持ちを「ぷかぷか」と言うんですよ、という意味合いよりは、 これが「ぷかぷか」という団体です、という只の説明に受け取られてしまうような気もします。 ですので、それよりは「ぷかぷか」という擬態語をそのまま紐解いて、 「彼らと一緒にいると、心が浮かび上がってくる」という日本語を訳して頂くか、 もっと大きな言い方にして、 「彼らと一緒にいると、みんな幸せな気持ちになる」とか、 高崎さんがよくおっしゃっている 「彼らと一緒にいることで、誰もが得をする」を英訳して頂いたほうが 良いかと思うのですが、いかがでしょうか? ●●● 「いっしょにいると、心ぷかぷか」は ・彼らと一緒にいると、心が浮かび上がってくる ・彼らと一緒にいると、みんな幸せな気持ちになる ・彼らと一緒にいることで、誰もが得をする という意味ではないか、という提案。 ●●● 「いっしょにいると心ぷかぷか」の英訳ですが、 ご提案の日本語をそのまま英訳すると、どうにもコマーシャルのコピーのようで 落ち着きません。 Puka-Puka will touch your heart Together, with Puka-Puka はどうですか。 ●●● ぷかぷかさんは 心をあたたかくする ぷかぷかさんと いっしょに生きていこう! って感じに受け止めました。 ●●● 高崎さんのおっしゃるように、送ってくださった Puka-Puka will touch your heart. は、 日本語のコピーの意味にとても近いような気がしました。 今日の夕方にお送りした翻訳用日本語コピー案に関しては、 私の素人な英語力で訳してみると、 1) Being with them, we feel like floating. 2) Puka-Puka makes everyone happy. 3) Being with them, we gain treasure. みたいな感じなのかしら?と思ったりするのですが、 日本語発想なので、英語圏の方の文脈からするとやっぱり、 「これは何を言いたいんだ?」というおかしな感じですか? 本当は、floating にもしネガティブな意味が無ければ、 PVの前半と後半最後に出てくるメッセージとしては、 上記1)の方向で入れられたらと思うのですが、いかがでしょうか? ●●● Float 自体にnegative な意味はありません。 Pula-Puka sets our hearts afloat でいかがですか? ●●● あらためて、もう一度映像を見ながら、 Puka-Puka sets our hearts afloat. を当てはめてみたら、すごくしっくり来ました。 ●●● Puka-Puka sets our hearts afloat. をグーグル翻訳にかけると ぷかぷかは私たちの心を浮かせる と出て、実際英語圏の人がどんなふうに受け止めるのかわからないのですが、意味は間違ってないにしても、なんかちがうような、という感じがします。英語圏の人はどんなニュアンスで受け止めるのでしょうか? ●●● ぷかぷか、のもつイメージをfloat という言葉で表すのか、それとももっと直接的に表すのか、ということですよね。 私自身native speaker ではないので、私見ですが、afloat だと説明的雰囲気はするんです。最初からの案は何の説明はなくても分かる気がします。考えれば考えるほどわからなくなってしまいました。 ●●● 最後までこうした論議がされるのは作品を作る上でとても素晴らしいことだと思います。 僕の感じていることを書きます。 Puka-Puka will touch your heart Together, with Puka-Puka この2つの直接的な表現は「言い切る」感じで勢いも出てますし メッセージも明確になるのですが、その分読んだ方に伝わる意味が限定される感じがします。 そもそも「いっしょにいると 心ぷかぷか」は ぷかぷかさんと出会った時に生まれる「気分」を伝えるコピーで読んだ方がそれぞれに解釈できる余地がある言葉だと思います。 「心がうきうきする」と捉える方もしれませんし 「心がぽかぽかする」と捉える方もいるかもしれません。 そういう意味では Puka-Puka sets our hearts afloat. は 気持ちが空に解き放たれていくような気分を伝えている感じがします。こちらの方が「いっしょにいると 心ぷかぷか」に近いように僕は思います。 また「your heart」ではなく「our hearts」と主体が自分たちの側にあるところも良いと思います。「いっしょにいると (私たちは)心ぷかぷか(になる)」だと思うからです。 ●●● 私としてはやはり、Puka-Puka sets our hearts afloat. のほうが良いのではないかと思います。確かに高崎さんがおっしゃるように、Puka-Puka will touch your heartTogether, with Puka-Pukaは、シンプルな言葉遣いで呼びかける感じもあり、勢いがあるのですが、意味合いを考えると「ぷかぷかがあなたの心に触れる」ことは、その前の映像で十分伝わっていると思うので、あえてここで言葉にする必要はないのではないかと思います。それよりも今回は、日本語で日本人の私たちが感じる「心ぷかぷか」な感じを、世界各国の人たちはどう思うのか?ある国は「同じように思う!」と言うかもしれないし、別の国は「そうやって心が浮かび上がって自由になる感じじゃなくて、彼らと一緒にいると、もっと◯◯な感じなんだよ」と言うかもしれない。そういう意見を聞く場というか、各国の方たちに考えてもらうきっかけとして、ここは意訳ではなく、できるだけ直訳に近い感じで、「心ぷかぷか」を伝えたいなと思いました。そう考えると、「ぷかぷか」という擬態語をより正確に伝え、そこから想像を膨らませてゆける言葉はやはり、afloat や float なのかなと思うのですが、、、いかがでしょうか。 ●●● 職業柄(通訳です)どうしても言葉だけ訳せばいい、と 考えがちなのですが、映像との兼ね合い、またその映像を 通して何を訴えたいのか、どうやってみていただいている方を 巻き込んでいくか、を考えていくことが必要なんですね。 そうだとすると、やはりぷかぷかの語感が表現できている方が いいのかもしれません。 ●●● Puka-Puka sets our hearts afloat.細かなニュアンスについては、私もネイティブではないのですがこちら、とってもいいのではないかなと思いました。be afloat、be buoyantなどの「浮く・浮かぶ」の表現で、気持ちのウキウキ感は英語でも感じられると思います。touch your heartがどいうことなのかな?どういう部分なのかな?というのを、もっと具体的に言ってくれているような気がいたします。Puka-Puka will touch your heartTogether, with Puka-Pukaもリズム感があって素敵ですが、他でも同じ雰囲気のコピーが存在しそうな、すでに聞き馴染みがあるように感じました。 ●●● Puka-Puka sets our hearts afloat.がどこに字幕されるのかわかりませんが、文法的にあっているかとか、ネイティブに伝わるかとか、あんまり関係ないと私は感じます。この作品には、手作り感満載でありながら、全ての画に心洗われ、観る人を魅了する力強さがあります、さすがぷかぷかさんです!皆、生き生きとしていて、楽しそうで、幸せそうで、そんな「Puka Pukaさんと仲間たち」は、現地で観る人の心にどのように染みわたるのでしょうか?それを聞きたいため、共有したいために、字幕や活字が手助けするわけで、皆さんの想いは全て画の中で表現されているので、辻さんのやさしくて、ありのままな翻訳が私はとても素敵だと思います。 ●●● というわけで Puka-Puka sets our hearts afloat. に決まりました。 「いっしょにいると 心ぷかぷか」をとにかく海外の人に伝えたいと、こんなにもたくさんの人が、こんなにもいろんな意見を出してくれました。そのことがすばらしかったと思います。

タイミングを合わせるのがむつかしい

ツジさんはお母さんが翻訳した英語を朗読します。英語は完璧みたいでした。 www.youtube.com 今日は江原さんの子どもはるとくんとあきちゃんも加わって練習。 www.youtube.com ちょっと雰囲気のちがった曲も。ツジさんの相手をする江原さんの顔がいい。 www.youtube.com 久しぶりに上を向いて歩こう www.youtube.com タイミングを合わせるのがとてもむつかしい。何度も何度も練習 www.youtube.com 出だしを合わせるのがむつかしい。途中あわなくなるところも。ひたすら練習を重ねます。 www.youtube.com タイミングを合わせるだけで2時間近く練習。見てるだけで疲れました。 明日の壮行会では、半分練習、半分中間発表、という感じです。

チェロをかついで買い物

今日は朝10時から練習の予定でしたが、直前に江原さんから電話 「うっかりナベをコンロにかけたまま出てきたので、引き返して、火を消してから出直してきます。1時間ほど遅れます」 という電話でした。 11時くらいに練習に見えたので 「朝ご飯の味噌汁ですか?」 「いや、晩ご飯を作っていたんですよ」 今日は夜のコンサートなので、こんな日は朝、子ども達が食べる晩ご飯を作ってから出かけるそうです。江原さんは一人でお子さん二人を育てています。小学生と中学生です。カナダにいっしょに行って、演奏します。 週2回くらい夜のコンサートがあるので、朝は晩ご飯作りで大変です。子どものお弁当も作るそうです。 夜のコンサートがないときは5時くらいに仕事が終わるので、それから買い物をして帰ります。黄色いケースに入ったチェロをかついで買い物をするそうです。 このチェロをかついで買い物をしている江原さんを想像してみて下さい。 江原さんの生き方がにじみ出ているようです。演奏もすごいけど、生き方もすごいと思いました。ますます江原さんのファンになりました。 江原さんは毎日練習に来ています。大きなチェロをかついできて、練習のあとはそのままコンサートに行きます。それだけでもすごいなぁ、と思っていましたが、今日は朝から子ども達のために晩ご飯を作ったり、チェロをかついだまま買い物に行く話を聞き、あらためて、なんてすごい人なんだと思いました。 そんな生活の大変さをみじんも見せず、今日は辻さんに朗読を丁寧に教えました。 www.youtube.com 今日は、辻さん、とても落ち着いていましたが、いつもは途中で関係のないおしゃべりがはじまります。そのおしゃべりに江原さんは根気よくおつきあいします。 アラビア語の朗読と音楽を合わせました。演奏中も小声でアラビア語の朗読が続いているのですが、その小声で、というのが辻さんにとってはむつかしいようでした。 集中する江原さんがすごいです。 www.youtube.com 練習が終わるともうお昼だったので、「ぷかぷかさんのお昼ごはん」でいっしょにお昼を食べました。ダイちゃんもいっしょです。 明日は朝9時から通し稽古をやり、24日のカナダツアーのキックオフ&映画「ぷかぷかさん カナダをゆく」クランクイン&壮行会に臨みます。約50分の舞台になります。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。