ぷかぷか日記

タカサキ日記

ぷかぷかさん達と過ごす空間がとても柔らかくて心地が良かった

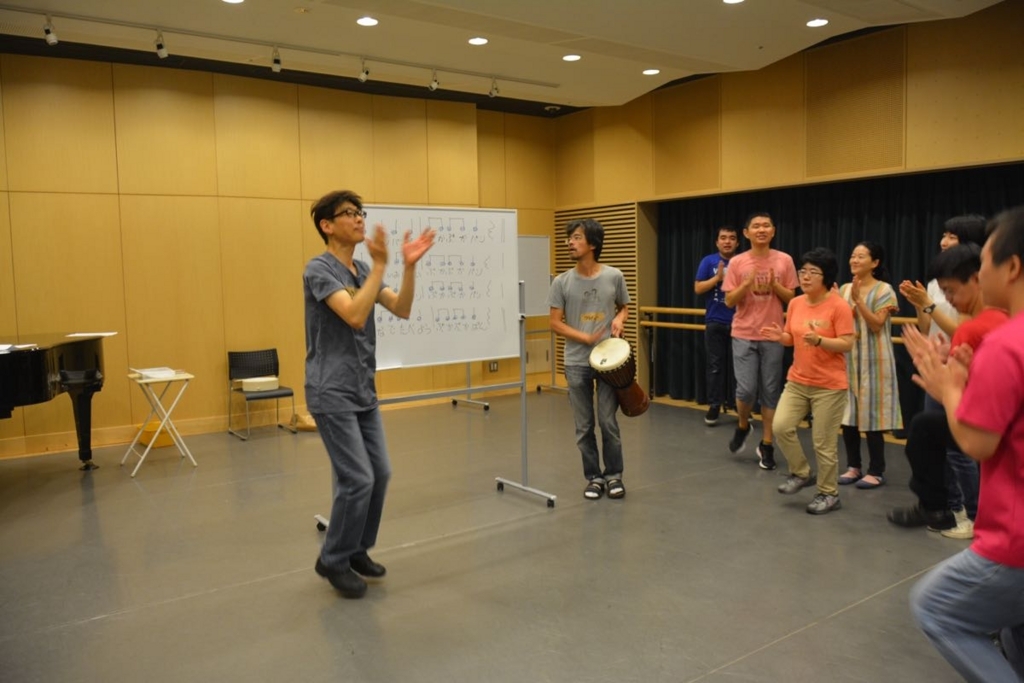

土曜日のワークショップに参加された方の感想です。埼玉県からわざわざ見えた方で、感想がとても新鮮です。いつものように、ふつうにやったワークショップなのですが、こんなふうに受け止めてくれる人がいるって、うれしいですね。ぷかぷかさん達が作り出す空間、場の豊かさを思いました。 「ぷかぷかさん」は「障害者」ではありません。どこまでも「ぷかぷかさん」であり、「いっしょにいると、心ぷかぷか」になる人たちなのです。いっしょにいないともったいない人たちです。 カナダでは第三期演劇ワークショップの記録映画も上映してきます。1時間半も時間を取ってくれているので、思いっきり演劇ワークショップの話をしてこようと思います。カナダの人たちがどんなふうに受け止めてくれるのか、とても楽しみです。 演劇ワークショップに初めて参加させていただいて感じたこと。 まず、ぷかぷかさん達と過ごす空間がとても柔らかくて心地が良かったということ。 すぐに彼らのリズムに溶け込むことができたのはどうしてなんだろう? それはきっと。ぷかぷかさんが裸のままのまっすぐなエネルギーを放っているから。 そして、ひとりのひととしてお互いを大切にし合っている感じが伝わってきました。 ぷかぷかさん達のそばにいると自然と纏ったものを脱がされてしまう感覚があり、 うまく表現できないのですが、頭からの指令を介さずに体が勝手に動いてしまうようでした。 素のままの自然なエネルギーの交流を楽しめる喜びを感じましたし、 さりげなく起こっている共振がとっても心地良かったです。 昨日のワークショップを振り返りながら、そんなことをしみじみと感じています。 跳んだり、歌ったり、くっついたり、離れたり、手を叩いたり、足を鳴らしたり。 格好つけたりしようとしても、どうやったってその時の自分以上のものは表現できない。 というか、その瞬間に自然と生まれる感情や衝動をそのまま切り取る清々しさや楽しさを今回のワークショップで感じさせて頂きました。 丸裸の自分を写真や映像で見るのはちょっと恥ずかしくてかなり面白いです。 これから本番まで続くワークショップを心から楽しみにしています。 みんなのエネルギーを混ぜ合わせて。 何倍にもなったものをステージの向こうに届けられたら嬉しいですね!

第4期みんなでワークショップがはじまりました。

第4期みんなでワークショップがはじまりました。月一回集まって、6ヶ月かけて芝居を作ります。できあがった芝居は来年1月21日(日)にみどりアートパークホールの舞台で発表します。 今期は宮澤賢治『注文の多い料理店』に挑戦します。もちろん原作を忠実に芝居にするのではなく、演劇ワークショップの中で作るので、どこまでも『注文の多い料理店・ぷかぷか版』になります。ぷかぷかさん達がいてこそできる、オリジナルな楽しい芝居ができあがります。 『注文の多い料理店』はセノーさんが養護学校高等部の2年の時に、私が担当で舞台を作りました。作品の登場人物は紳士二人だけ、それにねこの声が入るくらいです。学年に30人くらい生徒がいたので、全員が舞台に立つために、いろいろ工夫をしました。セノーさんはその中で、顔にクリームを塗る場面の紳士の役をやりました。もう10年くらい前のことですが、セノーさんはしっかり覚えていて、今回、『注文の多い料理店』をやることを聞いて、ワークショップにはじめて参加することになりました。さて、どうなりますか… その初日。ネーム&アクションで自己紹介したあと、モンチさんと渡辺さんによるリズム遊びをやりました。 「パン パン パン パン ぷかぷかパン」 を歯切れのいいリズムで表現します。歯切れはいいのですが、ぴょんぴょん跳び上がりながらやるので、息が切れました。 www.youtube.com お互いの似顔絵を描きました。紙を見ないで、ひたすら相手の顔を見ながら描きます。紙を見ないので、どういう絵が描けているのか全くわかりません。でも、意外と相手の特徴を捉えた絵が描けるのです。 あみちゃんが描いたコンノさんの似顔絵 タカサキの描いたヒロシさんの似顔絵 似顔絵を描いた相手にいろいろインタビューし、自己紹介ならぬ「他己紹介」をしました。 注文の多い料理店「山猫軒」を経営(?)する山猫を体で表現しました。 体で形を作ることを演劇ワークショップの中では「ギブ・ミー・シェイプ」といいます。一人でやることもあるのですが、こうやってみんなでやることで、表現について学ぶだけでなく、お互いのつながりを作ります。 今回は形を作っただけでしたが、これに動きをつけると、そこから簡単な芝居がはじまります。たとえば、この山猫のそばへ間抜けな人間がやってきました。山猫はどうするでしょう、実際に動きを作って下さい、と問題を出すと、そこから物語が生まれ、芝居がはじまります。 これが演劇ワークショップの面白いところです。これがみんなでお芝居を作る、という意味です。ここにぷかぷかさん達がいると、ふつうの人たちだけの演劇ワークショップよりもはるかにおもしろい芝居ができあがります。 今回も歌をたくさん歌いたいと、オペラシアターこんにゃく座のオペラ『注文の多い料理店』のDVDを見ました。オペラの前のソング集の中に「ボレロ」が入っていて、うまいなぁ、としみじみ思いました。こんにゃく座の歌のチカラみたいなものを感じました。 『注文の多い料理店』10年くらい前の舞台でしたが、原作の言葉をほぼそのまま使っていて、面白い作品でした。 二人のイギリスの兵隊のような格好をした紳士が鉄砲をかついで森の中をウロウロしているとき、ふと後ろを見ると立派な一軒の西洋造りの家がありました。 玄関には RESTAURANT 西洋料理店 WILDCAT HOUSE 山 猫 軒 という札がでていました。オペラの中ではこんな歌が歌われます。 この歌を歌い、西洋料理店「山猫軒」を体で作ってみました。 注文の多い料理店「山猫軒」で散々な目に遭った紳士は、恐怖のあまり顔が紙くずのようになります。 その顔をやってみました。 そしてオペラの中の歌です。 「東京に帰っても、お湯に入っても、もう元の通りには直りませんでした。」で物語は終わるのですが、こんな歌です。 www.youtube.com 今回の芝居の最後に宮澤賢治作詞作曲の「星めぐりの歌」を歌おうかなと思っています。 今日初めて歌ったのでまだまだという感じですが、それでもみんなすぐに覚えたようでした。 www.youtube.com さて今期はどんな芝居に仕上がるのか、楽しみにしていて下さい。

こんなにも一つずつの関わりが、プラスの意味を持ち、あたたかみを感じる事ができ…

お客さんからステキな感想が送られてきたので紹介します。お客さんがどんなふうにぷかぷかを楽しんでいるかがよく見えます。 ●●● 先日ぷかぷかに行った時の事を、お伝えしたくてメールさせて頂きました。その日は娘の誕生日でした。最近なかなかイベントにも参加出来ない為、ぷかぷかさんのおひるごはんも気になっていたので、下の子も一緒に、とりあえず久しぶりに行ってみることにしました。うちは緑区とは少し離れている為、ホームページで7月下旬オープン、とは見ましたが、その日やっているのかも特に確認しないまま、もし入れなくても、おひさまの台所でお弁当買って食べてもいいし、とにかく行きたくて行きました。まず郵便局に用があったので、ぷかぷかさんのおひるごはんを通り過ぎて行くと、ちょうどお昼を食べに行くぷかぷかさん達とすれ違いご挨拶すると、ゆみさんが子ども達の事を覚えて下さっていていつもの様に話かけて下さいました。郵便局に行くと、窓口の方々が子供達に話しかけて下さり、娘が自ら今日が誕生日だと言ったら、郵便局の方々がすぐ「何かあげられるものないかな」と探して、お菓子の入った袋を下さいました。娘は思いがけないプレゼントに喜んでいました。その方々のお人柄ももちろんあるのでしょうが、あたたかさを感じ、ぷかぷかさんが耕してるって事なんだなと思いました。そして、ぷかぷかさんのおひるごはんに行き、メニューを確認し、下の子がどの位食べられるかわからなかったので、おひさまの台所でお惣菜を買わせて頂き、パン屋さんにも行くと、また娘が自ら今日が誕生日だと言い、柿澤さんのお声掛けにより、辻さんにハッピーバースデートゥーユーを歌って頂きました。後から気づいたのですが、動画を撮らせて頂けたら撮らせて頂いて、思い出に残しておきたかった時間でした。あと、以前ワークショップに参加した際、わんどの入り口にあったフウセンカズラの種を娘が柿澤さんに頂いて、うちで植えたら今ちょうど花が咲いているので、そのお話もさせて頂きました。そうこうしているうちに、あと10分で14時という時間になってしまい、やっとぷかぷかさんのおひるごはんに。ゆみさんにまたお会い出来たので少しでしたがお話させて頂けました。時間も遅かったですし、子供を見ながらだったので、ぷかぷかさん達とゆっくり食べられず残念でしたが、次回は主人も連れて行き、皆さんと楽しくごはんが食べられたらと思います。また、その日いらしたスタッフの方が、表現の市場の時、出口で、娘が製作に関わったモデルさんを持って下さっていた方でした。その後、わんどにも寄らせて頂き、娘が選んだヘアゴムのお会計の応対に来られたあさのさんが「これ、私が作りました」と教えて下さいました。文書を書くのが苦手でうまく言えませんが、こんなにも一つずつの関わりが、それだけでは終わらないというか、プラスの意味を持ち、あたたかみを感じる事ができ、私達親子にとって本当に良い1日となりました。娘の誕生日なのに、すっかり自分が嬉しい気持ちになって帰ってきました。住んでいる所は離れていますが、いつでも皆様があたたかく迎えて下さる事が嬉しいです。ぷかぷかさん、スタッフの方だけでなく、郵便局の窓口の方、そのお客さん、道ですれ違ったご年配の男性、その地域の雰囲気もとても優しく感じられました。娘が帰り際「まだ知らないぷかぷかの人いるー」と言っていました。またおひるごはんを食べに、ぷかぷかさんに会いに行きたいと思います。またイベントにも参加させて頂きたいと思います。 このお母さんが感想を送ってくれました。

「ぷかぷかさん」は英語でどう表現?

ぷかぷかではぷかぷかで働く障がいのある人たちのことを「ぷかぷかさん」と呼んでいます。「ぷかぷかさん」にはぷかぷかの雰囲気がそのまま込められています。「障害者」はもちろん、「障がいのある人」という言葉ともちがう、もっと大きな意味が込められています。ぷかぷかが障がいのある人たちとどんなふうにおつきあいしているかが、このひとことには込められています。 で、カナダでぷかぷかのプレゼンをするとき、この「ぷかぷかさん」をどうやって英訳するのか、が問題になります。 「ぷかぷか」は簡単な説明をした上で、Puka-Pukaと表現します。じゃあ「ぷかぷかさん」はどうなるんだろう、ということです。 アメリカ在住の方のブログに、障がいのある人たちのことをどう表現するかのことが書いてありました。 私は長年アメリカに住んでいるが、アメリカ人と日本人では障がいに関する考え方が大きく違う。そもそも英語では障がい者(disabled people)とは言わない。障がいを持つ人、障がいと共に生きる人(people with disabilities)という言い方をする。子どもの場合は、障がい児(disabled children)とは言わず、特別なニーズのある子ども(children with special needs)と呼ぶのが一般的だ。あくまでも「人」に焦点を当て、私たちには人間として同じ権利があることを強調する。 この通りに英語に直訳するとpeople with disabilitiesということなんですが、「ぷかぷかさん」とは全く意味合いがちがいます。 「ぷかぷか」の意味合いを込めるにはどうしたらいいのか、一番の悩みどころですが、ここで悩むことこそが自分を磨くいい機会だと思っています。プロモーションビデオの翻訳をお願いしている辻さん、演劇ワークショップの記録映画の翻訳をお願いしている瀬能さん、ドラムの勉強でロンドンに5年住んでいた森さんと相談しながら「ぷかぷかさん」の英訳を見つけたいと思っています。 これが「ぷかぷかさん」。「いっしょにいると心ぷかぷか」になる人たちです。この雰囲気を表現する英語を探しています。

それでも「いっしょにいると心ぷかぷか」なのです。

プロモーションビデオの最後に出てくる「いっしょにいると心ぷかぷか」は、カナダでいちばん伝えたいメッセージです。 日々発信している「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」のメッセージを、インパクトある短い言葉で表現したものです。pvプロボノのコピーライターいなおさんがpvのために作ってくれました。 何よりもこれは、日本における障がいのある人たちとの関係に対する異議申し立てであり、新しい提案でもあります。 障がいのある人たちは基本的に「あれができない」「これができない」とマイナス評価ばかりで、結果、彼らは「社会のお荷物」であり、「社会の邪魔者」であり、「なるべく関わりたくない人たち」であり、「いない方がいい人達」ということになります。いろいろできないことが原因なので、できないことをできるように「支援」が必要だと。社会にあわせるべく努力が必要だと。福祉の世界ではこの関係がほとんどです。 そんな中での「いっしょにいると心ぷかぷか」の提案なのです。 できないことはいっぱいあります。それでも「いっしょにいると心ぷかぷか」なのです。 理解がむつかしいこともいっぱいあります。それでも「いっしょにいると心ぷかぷか」なのです。 みんなより遅いこともいっぱいあります。それでも「いっしょにいると心ぷかぷか」なのです。 ただいっしょにいる、それだけで、心ぷかぷかだよ、っていってるのです。 無理して社会にあわせることなんかないよ、そのままのあなたがいちばん魅力的、と「いっしょにいると心ぷかぷか」は言っています。 もちろん困っていれば手助けはします。それは人として当然のことです。支援ではありません。手助けすることを「支援」と呼ぶとき、そこでの関係は人と人との関係を離れ、いびつなものになる気がします。 「いっしょに生きていく」から必要なときは手助けします。「いっしょにいると心ぷかぷか」になるから手助けするのです。 「いっしょにいると心ぷかぷか」は彼らの関係をプラス方向で受け止めています。そういう意味で、今までマイナス評価の多い関係とは全く逆方向です。彼らとの新しい関係の提案です。マイナス評価で彼らを見るのはもったいない、といっているのです。 お店で「ぷかぷかが好き!」とか「ぷかぷかのファンです」というお客さんが増えているのは、「いっしょにいると心ぷかぷか」の雰囲気がお店にあふれているからだと思います。それに共感した人たち、そうだよねって思った人たちが、「ぷかぷかが好き!」とか「ぷかぷかのファン」になっているのです。 パン教室が人気なのも、「いっしょにいると心ぷかぷか」の雰囲気がパン教室に充満しているからだと思います。 そして演劇ワークショップでは彼らとクリエイティブな関係を作り、そこから今までにない新しいお芝居、新しい文化を生み出しています。「支援」ではなく、「いっしょにいると心ぷかぷか」の関係だからこそ、そこから新しいものが生み出せるのだと思います。「支援」という相手を上から目線で見るような関係からは、新しいものは生まれようがありません。 「いっしょにいると心ぷかぷか」の関係で創りだした新しい文化は、障がいのある人たちを排除しません。みんなが気持ちよく、豊かに生きられる文化です。 こんな発想がカナダでどんなふうに受け止められるのか、とても楽しみにしています。

いずれpukapukaがそのまま世界中で通用するといいですね

カナダで上映するプロモーションビデオの最後に桜の花びらが散るシーンがあって、そこに「いっしょにいると心ぷかぷか」の手描きの文字が重なります。「ぷかぷか」のことを知っている人たちは、「ぷかぷか」という言葉で共有できるものがあるので、ここのシーンにはジ〜ンと来るものがあります。そのジ〜ンと来るものをどうやってカナダの人たちに伝えようか、関係者で悩んでいます。 「ぷかぷか」は意味があってつけた名前ではありません。宮澤賢治の『やまなし』にでてくる、クランボンはカプカプ笑ったよ、の「カプカプ」を名前にした作業所があります。そこと私はお友だちだったので、少しでも収益にしようと陶芸教室をやったことがありました。会場を借りるのに団体登録の必要があり、「陶芸クラブカプカプ」で登録していいか、一応施設長に聞いたところなぜか、困る、という返事。なんだ、こいつ、と思いながら考えたのが、カプカプをひっくり返した「陶芸クラブぷかぷか」。ほとんど意味のない出発でした。 「ぷかぷか」を立ち上げる前、7,8年くらいこの名前で陶芸教室をやり、たくさんの作品を生み出しました。中山駅前の大きな花屋さんの一角を借りて陶芸作品の展示即売もやりました。中山まつりの時は、いつも一番いい場所を商店会から提供してもらい、たくさんの人が買いに来てくれました。花屋さんに置いてある作品、いつも楽しみにしてます、と言うお客さんが何人もいました。 「ぷかぷか」をいよいよ立ち上げるとき、あちこち、こんな人たちの働くお店を今度始めます、とあいさつに回ると、「ああ、あのぷかぷかね」と受け止めてくれるくらい「ぷかぷか」は地域に定着していました。味のある陶器を作る人たち、として地域ではちょっと知られた人たちだったのです。 この時点で「ぷかぷか」は、単なる擬音語を超えて、意味のある言葉になっていたのです。味のある陶器を作る人たち、彼らの作品の生み出すほっこり、あたたかな、心のなごむ雰囲気… そして今「ぷかぷか」という言葉にはますます磨きがかかったように思います。 ぷかぷかに関わるたくさんの人たちが、たくさんの意味を「ぷかぷか」という言葉に注ぎ込んでくれました。ホッと一息つけます、あたたかな気持ちになれます、心がなごみます、やさしい気持ちになれます、ちょっと自由になれます、自分を取り戻すことができます…。「ぷかぷか」という言葉が、たくさんの人たちとの関わりの中で、ちょっとずつ、ちょっとずつ豊かになってきたのです。 この、たくさんの人たちとの関わりの中で、「ぷかぷか」という言葉が豊かになった、というところが大事だと思います。 そして「いっしょにいると心ぷかぷか」をどう英語で表現するか。 ぷかぷかはpukapukaになります。「ぷかぷか」に意味はあっても、pukapukaには意味はありません。やはりそこは最初に説明しておいた方がいい、と翻訳を担当する辻さんはいいます。 彼らといっしょにいるとどうなのか。あたたかな気持ちになる、楽しい、なんだか自由になる、おおらかな気持ちになれる、やさしい気持ちになれる…そんなことを最初に説明する。その上で映像を見ていただくと、pukapukaという言葉が見る人の中で意味を持ってくるのではないか、というわけです。 pukapukaという言葉が、映像を見る人の中で生き生きと立ち上がってきます。映像のチカラがここで本領を発揮します。 そして辻さんのメールにあったひとことがすばらしいと思いました。 《 いずれpukapukaがそのまま世界中で通用するといいですね。》 カナダ上映会は「pukapukaがそのまま世界中で通用する」その一歩なのだと思います。

植松青年は「これから勉強します」っていう、仕事に対して前向きな、いい青年らしい発言をしているわけ...

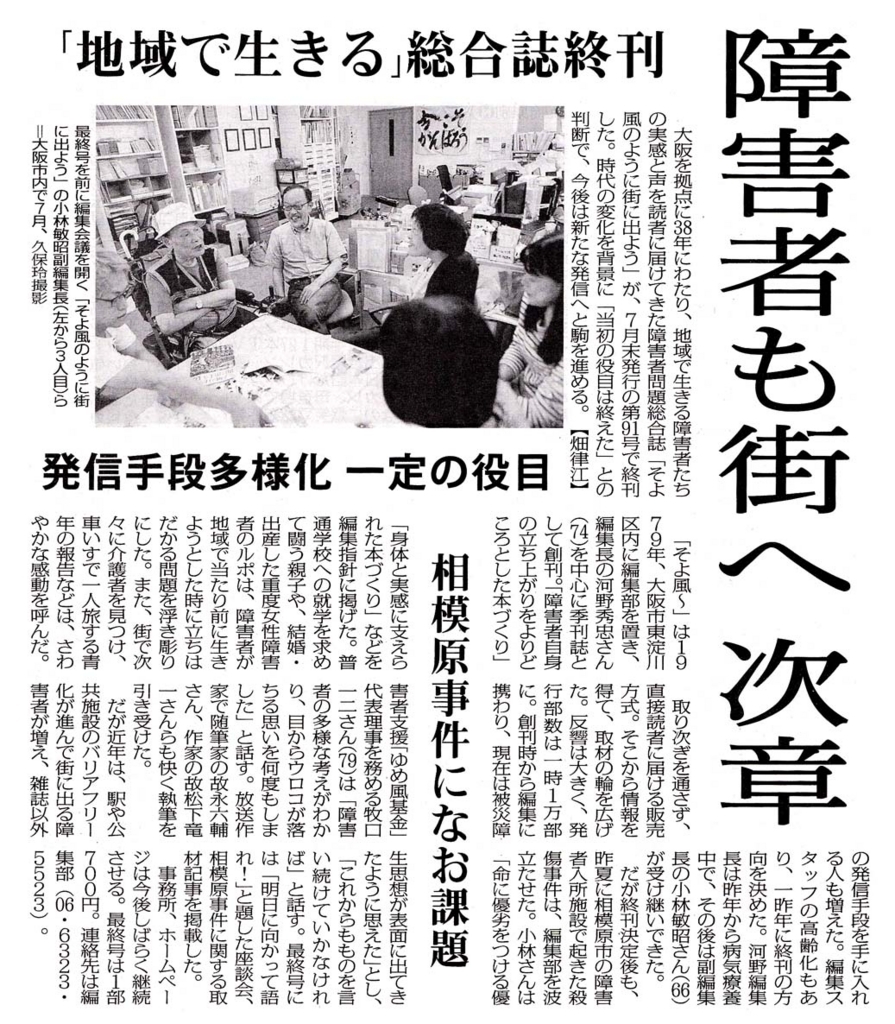

障がい者問題総合誌『そよ風に街に出よう』が終刊になり、大阪の毎日新聞に記事が載りました。 「明日に向かって語れ」と題した対談の中で、かなりの部分、相模原障害者殺傷事件について語られていました。その中にこんな発言がありました。 「…ボクも植松くんに精神障害っていうレッテルを貼って解決する問題ではないと思っています。ではどうして彼のような人間が生まれたのか。植松くんは施設に勤めている時は非常に腰が低いというか「これから勉強します」っていう、仕事に対して前向きな、いい青年らしい発言をしているわけですよね(正式採用後、「津久井やまゆり園」家族会の機関誌「希望」に記載された彼の挨拶文)。そういう青年が3年間施設にいて、最後の数ヶ月でああいう精神状況に変貌したと思いますけれども、どうしてこういうふうになっちゃうのかなと、そこをボクは一番考えたいなと思ってます。」 「前の家族会の会長もいってましたけど(就労支援施設「シャロームの家」主催の集会(2017年2月27日)での尾野剛志さんの講演)、日頃ごろごろ寝転んでテレビばっかり見てたり、そんな職員が目立ってた。そこに突然彼が行ったらびっくりして飛び上がるって…」 7月26日のやまゆり園事件追悼集会で出会った家族会の方も、NHKクローズアップ現代で取り上げられた植松被告の手紙にあった「障がい者が不幸の元」という考え方に確信を持ったのはやまゆり園で勤務した3年間だった、と書いていることについて 「彼は最初はそれなりの思いを持ってやまゆり園にきたのだと思います。でも、現場がひどすぎた。だからそんなふうに思ってしまったんだと思いますよ」 とおっしゃってました。それくらい現場が荒廃していた、と。前の家族会の会長と同じことを言っています。 植松被告が事件前、衆議院議長に宛てて書いた手紙に 「施設で働いている職員の生気の欠けた顔」 という言葉がありましたが、「これから勉強します」っていう謙虚な姿勢で入ってきて、「日頃ごろごろ寝転んでテレビばっかり見てたり、そんな職員が目立ってた」職場に本当にガッカリしたのじゃないかと思います。それが手紙にあった言葉だと思います。荒廃した職場の極めて的確な指摘です。もし間違っているのなら、そんなことはない、って、どうしてやまゆり園は反論しないのでしょう。 「植松青年も3年ちょっと、あの施設の中で、ある意味では障がい者とかかわったわけですよね。もちろん他の職員ともかかわった。その彼がああいう考え方を持つようになったということは、単に関わればいいっていうことじゃなくて、関わりの中身、関わる姿勢っているのが問題ですよね。」 「施設で障害者に関わる職員の接し方しか見えないわけですよね。…自分と同じようにその人の人生があるっていうことを一回も教えていない…」 やまゆり園では障がいのある人たちにどのように関わっていたのか、とあらためて思います。「これから勉強します」っていう、仕事に対して前向きな、いい青年らしい発言をしている青年に、「日頃ごろごろ寝転んでテレビばっかり見てたり、そんな職員が目立ってた」やまゆり園が、障がいのある人たちとの関わり方について、一体どんなことを教えたのだろう、と思うのです。自分と同じように、障がいのある人たちにもその人の人生がある、といったことを職員が彼に教えたことがあるのでしょうか?いや、そもそもそういうおつきあいをやまゆり園の職員は障がいのある人たちとやっていたのでしょうか? 聞くところによると、津久井やまゆり園を運営する社会福祉法人かながわ共同会は神奈川県の職員の天下り先で有名なんだそうですね。「津久井やまゆり園」のホームページ見てください。事件への姿勢がよく見えます。 神奈川県の検証委員会も、この一番大事な、事件の核心部分ともいえる職場の雰囲気については全く検証していません。多分ここを検証すると県の責任が見えてくるからじゃないでしょうか?だから外したのだとすれば犯罪的です。今からでもきちんと検証するべきです。 津久井やまゆり園自体の問題がまた見えてきたのですが、あらためて思うのは、植松青年が「これから勉強します」って、やまゆり園ではなく、ぷかぷかに入ってきてたら、あの事件は絶対起きなかった、ということです。ここにこそ事件の核心があるように思うのです。 植松青年が、障がいのある人たちとこんな楽しいことやっていたら、彼は事件を起こしたりなんか絶対にしなかったと思います。

プロモーションビデオ・カナダ版を試写しました。

カナダで上映するプロモーションビデオの再編集したもの(まだ日本語です。これから辻さんの協力を得て英訳します)を朝ごはんの前に見ました。(今、入院中なので、ごはんの前は特にやることもなく、なんとも贅沢な時間なのです) 一度作った映像をばらすことはとてもむつかしく、結局2本のプロモーションビデオをそのままつなげたそうです。順番は今年できたものを最初に、昨年作ったものをそのあとに持ってきています。 冒頭には、日本の障がい者の置かれている状況を非常にコンパクトにまとめた言葉が入っています。この言葉がとても大事な役割を果たしています。カナダの人たちに日本の状況を伝えるために入れたものですが、その役割以上に、映像そのものの意味をも浮かび上がらせています。 この言葉があるおかげで、映画全体がピシッと引き締まった感じになっています。映画の背景、ぷかぷかの活動の背景がくっきりと見えるからです。 ●●● 日本の障がい者の数は、約860万人。これは人口の約6.7%にあたる。※ 2016年4月、彼らへの差別を解消するための法律が、日本でもようやく施行された。 しかし、この法律があってもなお、 多くの日本人は障がい者を無意識に区別し、彼らと関わろうとはしない。 ※2011~2014 厚生労働省調べ そんな静かな差別の一部が、おぞましい形に姿を変えた。 この法の施行からわずか4ヶ月後、 相模原という町の障がい者施設で19人の障がい者が殺害され、 27人が重軽傷を負わされたのだ。 「障がい者は不幸しか作れない。いない方がいい。」と犯人は言った。 これほどの凶悪な事件にまで至らなくても、 自分とは異なる特性がある人の存在を否定したり、無視する風潮もある社会。 それは、幸せな社会と言えるだろうか? ぷかぷかは、この事件現場から34キロほど離れた場所にある。 40人ほどの知的障がい者がここで働き、地域の人たちはごく自然に彼らと出会う。 障がいの有無に関わらず、誰もがお互いの違いを認め合うこの場所で、 地域の人たちは彼らと知り合い、友達になり、彼らのファンになっている。 ●●● この冒頭の言葉を読んだあと、プロモーションビデオの映像を、あらためて見てください。 プロモーションビデオ第2弾(15分) www.youtube.com プロモーションビデオ第1弾(5分) www.youtube.com あらためて映像見て、どうでしたか? 今まで見たのと少しでも違う感じに見えていれば、多分冒頭の言葉があなたに届いたのだと思います。冒頭の言葉はpvプロボノのコピーライターいなおさんが、映像を制作した中島さん、信田さんの協力で書いたそうです。 言葉のチカラと映像のチカラが協力し合って、すごくいい作品になったと思いました。映像の中の「いっしょにいると心ぷかぷか」の言葉も、今回冒頭の言葉が加わったことで、より光っています。 ただ最初、冒頭の言葉を見たとき 「多くの日本人は障がい者を無意識に区別し、彼らと関わろうとはしない。」 とあったので、「区別し」ではなく「差別し」ではないか、とpvプロボノの人たちにメールで問合せしました。 信田さんからはこんなメッセージが届きました。 《「多くの日本人は障がい者を無意識に差別し」とすると差別している意識のない人は「オレは差別してないから関係ない」と思う気がします。 「多くの日本人は障がい者を無意識に区別し」とすると差別している意識のない人も「そうだな確かに区別はしているな」と思う気がします。 つまり「あなたも例外ではなく当事者ですよ」というメッセージは後者の方が伝わると思うのですが如何でしょうか。》 コピーライターいなおさんからはこんなメッセージが届きました。 《 「区別」と「差別」について、 多くの日本人が障がい者に対する無意識の区別を「差別」だと認識していないことが、今起きているいろんな問題につながっているのではないかという気がします。私自身も、決して差別主義者ではないですが、ぷかぷかに出会うまで無意識に障がい者の方を区別していたように思います。そして、多くの日本人が同じように 「自分は差別はしていない。でも区別はしているかも。」と思っているのではないかと。その現実を指摘した上で、それは「静かな差別」なんですよ、と。ひどい待遇をしたり、ヘイトスピーチなどだけが差別なのではなく、区別して彼らと関わらろうとしないことも差別なんですよ、と訴えたいと思い、それを次の段落で「静かな差別」と言い換えていました。こういう現状が日本だけのものなのか、海外にも「自分は差別はしていないけど、区別はしているかも」と思う人が多いのかは、ぜひ知りたいところです。》 冒頭の言葉にある「静かな差別」はここから生まれたんですね。とてもいい言葉だと思いました。 いずれにしてもお二人のメッセージで、冒頭のあの部分に《差別》ではなく《区別》という言葉を使った理由がよくわかりました。 相模原障害者殺傷事件は障がいのある人たちにかかわる私たちにとっては信じがたい事件でした。怒り狂うよりも、こんな事件を生んでしまった日本の社会にガッカリしました。悲しくて涙が出てきました。今までやってきたことはなんだったのか、という気がしました。 そんな中で、映像の中の「いっしょにいると心ぷかぷか」の言葉は、自分の支えになりました。今まで通り、ぷかぷかさんといっしょにやっていけばいいんだ、と勇気づけてくれた気がします。もちろんこの言葉はぷかぷかが日々発信している「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」というメッセージが元になっているのですが、映像の中で使われることで、よりチカラのある言葉になっています。 プロモーションビデオを制作し始めた頃、プロジェクトチームにどうしてコピーライターの方がいるんですか?なんて間抜けな質問をしたことがあります。中島さんが丁寧に説明してくれたのですが、その段階ではなんとなくすっきりしませんでした。中島さんは、「まーまー、そのうちわかってくるから」といってましたが、本当にその通りになりました。 コピーライターの存在が大事だとわかったのは映像が完成してからでした。5分の映像は「いっしょにいると心ぷかぷか」の言葉に向かってぐんぐん集約されていきます。その勢いがすごいなと思いました。 さらに相模原障害者殺傷事件後、落ち込んでいた私を支えてくれたのは、コピーライターの方が作ってくれたこの言葉でした。事件後、悲しくて、悔しくて、pvを何度も見ました。最後の桜の花びらの散るシーンで出てくる「いっしょにいると心ぷかぷか」は、今までやってきたことは間違ってないし、これからもその通りにやっていけばいいんだよ、っていってくれてる気がしました。 そして今回カナダ版ができ、その試写をやって、今の息苦しい社会の中で「いっしょにいると心ぷかぷか」の言葉のチカラをあらためて思いました。時代が息苦しくなった分、言葉がいっそう輝いています。 私は映像についてもコピーについても全くの素人です。でも、今回コピーが映像全体にこんなにも影響を及ぼすんだと思いました。言葉が映像よりも強いわけではありません。言葉が映像とうまくマッチングしたのだと思います。コピーの持つチカラをしみじみ感じた映像でした。 言葉がチカラを失っていないこと、それは政治が腐りきった、この困難な時代にあって、大きな希望だと思います。

いい一日を一緒に作り、いっしょに楽しめるような関係を作ることが大事

昨日の神奈川新聞に、高崎のインタビュー記事が載っていました。津久井やまゆり園の事件に関連してです。 www.kanaloco.jp やまゆり園の事件については、必ず出てくるのが「優生思想」の問題であり、精神障がいを持った人の「措置入院」の話です。それぞれ大事な話ですが、自分の暮らしの中で考えていくと、話が大きすぎて接点がはっきりしません。 それよりも、自分の暮らしの中で事件との接点を見つけ、そこをきちんとやっていくことが大事だと思っています。 事件の犯人は「障がい者はいない方がいい」とか「障がい者は生きている意味がない」とか「障がい者は不幸しか生まない」といった発言をしていました。これは明らかに間違っています。でも、「それはちがう」とことばで否定するよりも、そう思える具体的な関係を作ることが大事だと思いました。それはぷかぷかが事件の前からずっとやってきた、「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよね」と思えるような関係作りです。 それはよくある「支援」するとか、「何かやってあげる」とか、「福祉事業所を応援する」といった関係ではなく、もっとふつうにおつきあいする関係です。いい一日を一緒に作り、いっしょに楽しめるような関係です。 パン教室がいい例です。楽しかったね、って思えるいい一日をみんなで作り、みんなで楽しんでいます。誰も彼らを支援しようとか、何かをやってあげるなんて考えていません。そこがすごくいいと思っています。 ぷかぷかさん達と一緒に染め物をするワークショップをやってことがあります。そのときに染めた布が気に入って、それでスカートを作ってきた人がいました。「見て見て」って感じでやってきました。 バンダナを作ってきた人がいました。 障がいのある人たちと人生を一緒に楽しんでいる関係です。こういう関係が、事件を起こすような社会を少しずつ変えていくのだと思います。 そういった話を神奈川新聞は「やまゆり園の事件 1年」と題したシリーズで取り上げてくれました。ぷかぷかがやっていることをすごくよく理解して書いてくれています。

生まれた時、幸せを願ってつけられた名前があります。

昨日の朝日デジタル版に脳性麻痺の高校生の作った詩が紹介されていました。 digital.asahi.com 私たちは、ひとりひとり違います。 生まれた時、幸せを願ってつけられた名前があります。 好きな食べ物、嫌いな食べ物があります。 好きな色があります。 好きな香りがあります。 好きな音楽があります。 好きな人、苦手な人、がいます。そして、大好きな人もいます。 時々、わけもなく嬉(うれ)しくなったり、少し、寂しくなったりもします。 今日は、疲れたなー、と、思う時もあります。 楽しい!楽しい!と、思う時があります。 悲しくて、泣き叫びたい時も、あります。 …… 相模原障害者殺傷事件で犠牲になった人たちはすべて匿名にされました。やまゆり園の家族会の会長の話によれば、親戚に食堂をやっている人がいれば、親族に障がい者がいることがわかれば商売に差し支える、だから匿名はしょうがない、といった話をしていました。 でも、そのために詩に書かれたような一人ひとりのかけがえのない人生がなかったことにされました。そんなことが許されていいのか、とあらためて思います。 詩のなかの、 「生まれたとき、幸せを願ってつけられた名前があります」 という言葉は心にしみました。匿名にすることで、幸せを願ってつけられた名前をも消してしまったのです。 これは家族会の問題ではなく、家族会にそういう圧力をかけてしまっている私たち社会全体が問われている問題です。 こういう社会にあって、昨日紹介した 「hanaちゃんとおつきあいしないなんて、もったいない」 という発想は光っています。社会の多くの人がこういう発想で障がいのある人たちを見るようになれば、社会はきっと変わっていくと思うのです。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。