ぷかぷか日記

タカサキ日記

障がいのある人たちとおつきあいするいいきっかけになるかも

グループホームを建てようとしたのだが、地域住民(ごく一部の方だと思いますが)の反対で、にっちもさっちもいかなくなっている、どうしたらいいか、という相談がありました。 反対の理由は犯罪、特に性犯罪が心配、地価が下がる等、よくあるパターンです。障がいのある人たちとのおつきあいがないところでの不安、勝手な思い込み、という感じがしました。ただそれに答える方も、それを覆すだけの論理が弱いのか、このままいくと負けてしまいそうな感じでした。負けることの社会的な意味の大きさを考えると、ほっとけない感じがしたので助太刀に入ることにし、いくつか提案しました。 障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいい、ということを自分の言葉で語って欲しいと思ったので、ぷかぷかで何日か実習してみたら、と提案しました。ぷかぷかさんたちの魅力を体でしっかり感じとり、彼らは街にいた方がいい、と反対をいう人たちの前でしっかり語って欲しいと思います。 近々開かれる予定の住民説明会では、プロモーションビデオカナダ版の上映とぷかぷかさんとの話し合いも提案しました。 映像にはチカラがあります。映像を作ったpvプロボノのホームページにはこんなことが書いてあります。 《 1本のムービーが、世の中を大きく動かす。 1本のムービーが、悲しみを笑顔に変える。 映像にはそんなとてつもないチカラがあると信じてます。 》 そのチカラが今回はシビアな場所で本当に試されます。 グループホームの反対は「障害者はここに住むな」「障害者はここに来るな」ということです。「障害者はいない方がいい」といった相模原障害者殺傷事件の犯人と同じ発想です。 その発想に対し、《障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいい》というメッセージを直接ぶつけることになります。それは自分の生き方を賭けての言わば論争であり、相模原事件を起こしてしまった社会の中で、私たちがどう生きていくのかという問題でもあります。 ただ言葉の論争に終わらせたくないので、ぷかぷかさんを何人か連れて行って、いろいろお話ししてもらい、ぷかぷかさんがどんな人か知ってもらおうと思っています。話だけでなく、本当はいっしょに何か楽しいことがやれたらいいのですが、今回は説明会だけが設定されているので、その枠の中だけでやります。 それでも反対している人たちにとってぷかぷかさんと直接話をすることは、とても大きな意味があると思っています。反対を叫んでいる人たちのことをいろいろ聞くと、やっぱり障がいのある人たちとのおつきあいがないことをすごく感じます。とにかくちょっと話をするだけでもいい、彼らとおつきあいして欲しいのです。 本当に性犯罪をするような人たちなのか、ちょっと話をするだけでも、すぐにわかります。ぷかぷかさんたちがくることで地価が下がるのかどうかも、話をした上で想像して欲しい。 こんなステキな人たちが来ると、本当に地価が下がるのかどうか、想像力を働かせて欲しいと思うのです。 彼らを社会から排除するとき、社会は誰にとっても息苦しい、窮屈なものになります。社会の許容する人間の幅が狭まるからです。彼らがいることで社会の幅が広がり、息がしやすい社会になっているのです。 グループホーム反対をいう人たちと勝った、負けたの話をするわけではありません。こんなステキな人たちとは、おつきあいしていった方がトクですよ、っていってくるだけです。多分、今までおつきあいがなかったばっかりに、不安に駆られているのだと思います。ですから今回は障がいのある人たちとおつきあいするいいきっかけになるのではないかと思います。これがきっかけで、障がいのある人たちと一緒に豊かな地域社会が実現できたら、これほど素晴らしいことはないと思っています。

おしゃれで粋な障害者雇用

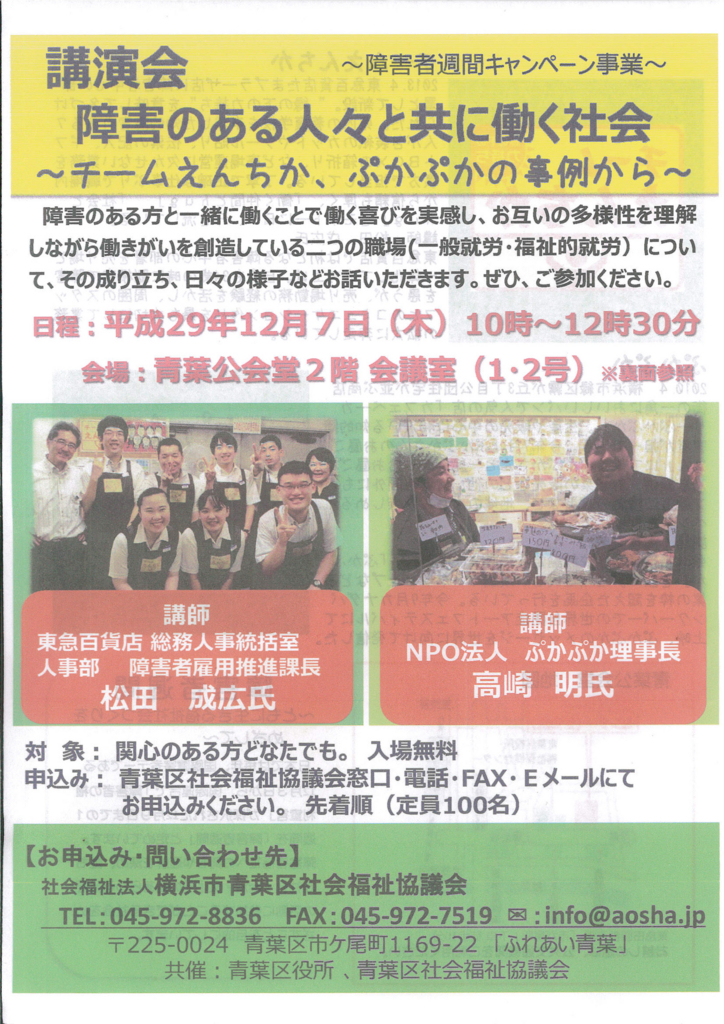

12月7日、青葉公会堂で「障がいのある人々と共に働く社会」と題した講演会がありました。「チームえんちか、ぷかぷかの事例から」とあって、ぷかぷかのプロモーションビデオカナダ版の上映と話をしてきました。(チラシの写真、講師高崎明とあるのにまちがえてセノーさんの写真を載せてしまい、印刷がすんでから気がつくというドジでした) 「チームえんちか」の松田さんの話は障がいのある人たちを雇用する側の話として素晴らしいものがありました。 民間企業には障害者の法定雇用率2.0%が義務づけられていて、達成しないと罰金が課せられます。月一人5万円で年間60万円です。60万円の利益を上げるのは、中小企業にとっては大変な負担です。まさに暴力的に障害者雇用を押しつけている感じです。こんなことで現場がうまくいくのかなぁと思います。障がいのある人と一緒に働くといいよね、っていう雰囲気とはほど遠い感じです。それでも、そのきつさの中で素晴らしい関係を作っている人がいた、というのが今日の松田さんの話でした。 「チームえんちか」は百貨店の売り場で誰かがやらなければならない小さいけれども大事な仕事を引き受けてやっています。たとえば入り口の案内所でお客さんに渡す袋を小さくたたむ仕事。これは「チームえんちか」がやらないと、案内所のお姉さんが案内をしながら下を向いてやることになるそうです。 小さな箱を折ったり、シールを貼ったり、緩衝材を商品の大きさに合わせて切ったり、福袋の袋詰めをやったり、目立たないけれど、売り場で欠かせない大事な仕事を引き受けてやっています。縁の下の力持ち、だそうです。略して「えんちか」。 売り場の仕事を引き受けることで、そこの人たちとのおつきあいも自然にできてきます。信頼され、頼られる存在になります。障がいのある人たちが、仕事を通して現場の人たちに信頼され、頼られる存在になるって、すごいことだと思います。 笑顔のステキな女性は、子ども達にプレゼントを渡すような仕事もするそうです。お客さんとのステキな出会いがたくさんあるようです。 松田さんは「チームえんちか」をすごく楽しんでやっている感じでした。現場が百貨店なので「おしゃれで粋な障害者雇用」を目指したいとおっしゃっていました。無理矢理法定雇用率を押しつけられる状況の中で、こんな言葉で切り返す松田さんのセンスには目からうろこでした。みんながハッピーになるような障害者雇用、ともおっしゃっていました。 松田さんは雇用した障がいのある人たちと人として出会っているんだなと思いました。社員として雇用する前に養護学校から実習に来ます。その実習生の一人に七夕の短冊にねがいを書いてもらったことがあるそうです。その時に書いた言葉が写真に撮ってあって、スライドで見せてくれました。 「一家の柱になりたい」 この言葉に衝撃を受けたそうです。その方は母子家庭で、男はその方一人だけ。学生の身でありながら、その状況を受け止めての言葉だったようです。 半端な気持ちでこの仕事はできない、とその時思ったそうです。その方が背負い込む生活の重みみたいなものを松田さんは感じてしまったのだろうと思います。障がいのある人を雇用することの意味の広がりを思いました。 障がいのある人たちと、こういう人としての出会いが「チームえんちか」の出発点になっているようでした。 法定雇用率が押しつけられる現場は、人が疎外されている気がしていたのですが、今日の話は、そんな中にあって尚も人と人との出会いがあり、それが希望を作り出している気がしました。 「チームえんちか」のあと「ぷかぷか」の話をしたのですが、持ち時間1時間のうち約半分を映画の上映に当ててしまったので、話す時間は約30分。だらだら話をしていてはすぐに終わってしまうので、映画のタイトル「The Secret of Puka-Puka」に絞り込みました。なんとなく嫌われている障がいのある人たちが、どうしてぷかぷかでは「ファン」を作りだしたのか、といった話です。 ひとことでいえば、それは彼らの魅力が作りだしたものであり、彼らの魅力が発揮しやすい環境を作った、ということだと思います。 「チームえんちか」と「ぷかぷか」では、やっている中身が全くちがいます。雰囲気もちがいます。共通点は障がいのある人たちと人としての出会いが出発点にある、ということです。その両者を結びつけた青葉区社会福祉協議会の見識の高さに感謝。

みんながほっこり心をあたたかくし、元気になれる場所を作ろう

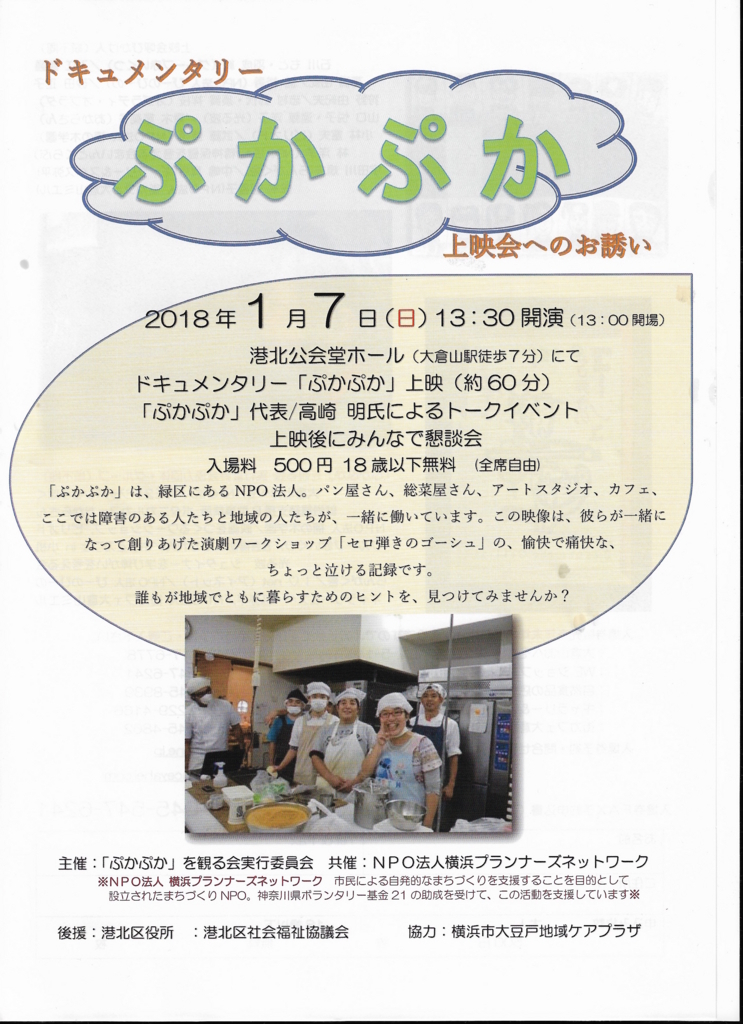

来年1月7日(日)午後1時半から港北公会堂ホールでプロモーションビデオカナダ版『The Secret of Puka-Puka』(38分)と第3期演劇ワークショップ記録映画『ぷかぷか』(27分)の上映、それとトークセッションがあります。 トークセッションのテーマは「福祉の世界をぷかぷか化する」です。 「ぷかぷか化」するとはどういうことか。障がいのある人たちとフェアにおつきあいしよう、ということです。フェアにおつきあいすると、私たち自身が豊かになります。彼らに教わることが多いからです。彼らも、そういうフェアな関係の中で豊かになります。社会全体が豊かになります。 福祉の世界には「支援」が満ち溢れています。「支援」は上から目線の関係です。相手を見下す関係からは何も新しいものは生まれません。そこをフェアな関係に変え、いっしょに新しい文化(障がいのある人たちを排除しない、お互いが気持ちよく生きていける文化です)を作っていこうというわけです。 よく言われる「共生社会」は文字通り「共に生きる社会」です。上から目線のまま、共に生きる、なんてことはあり得ません。「共に」は、どこまでもお互いフェアな関係、フラットな関係を指します。「支援」の関係にどっぷりつかっていると、そんな当たり前のことにも気がつかなくなります。 支援の関係からは、支援する側の人間の幅のものしか生まれません。でも、フェアな関係だと、お互いの人間の幅以上のものが生まれます。 第3期演劇ワークショップ記録映画を見れば、そのことはすぐに納得できます。演劇ワークショップの場は、人が自由になれる場です。私を取り戻すことができる場です。だから元気になれます。だから、そこからは力強い物語が生まれます。 先日上映会とトークセッションをおこなった北九州市では、街に「ぷかぷか」を作ろう、という提案まで飛び出しました。みんながほっこり心をあたたかくし、元気になれる場所を作ろう、という提案です。従来の福祉では実現できなかった、みんなの新しい居場所です。

すっかり子ども達の人気者になり

霧小にパン教室をやりに行きました。スタッフは私を入れて3名、ぷかぷかさんはセノーさん、コーキさん、ユミさん、タカノブさん、ショーへーさんの5名です。霧小の子どもは30人くらいで、適当に混じってやりましたが、時間の関係で生地をこねていったので、分割するとあまりやることがありません。ですから地区センターの調理室でやっているパン教室のような濃厚なおつきあいはなくて、ちょっと淋しい雰囲気。 2次発酵、待っている間にプロモーションビデオを見せて「障がいってなんだろう」をテーマに、アーダコーダの対話をしました。 人数が少なかったので対話をするにはちょうどよかったのですが、こちら側の進行がまずかったのか、あまり対話がはずみませんでした。 「障がいのある人でもいろんなことができることがわかりました」 という発言があって、できる、できないの対話が少し続いたのですが、できるできないで判断してもらっても困るなと思ったので、何かができるできないに関係なく、 「その人といっしょにいると心ぷかぷかになった経験はありませんか?」 と話題を変えました。いとこにそういう人がいて、そういう経験がある、と話してくれた子どもがいました。 「どうしてそのいとこといっしょにいると心ぷかぷかになるんだろうね」 と聞いてみたのですが、実際に心ぷかぷかになることを経験していても、どうしてそうなるのか説明するのはむつかしいようでした。 心ぷかぷかは、心があったかくなること、とか何人か発言していましたが、そのことと、障がいのある人といっしょにいることのつながりが今ひとつはっきりしないようでした。 言葉で説明できなくても、障がいのある人といっしょにいると心ぷかぷかになることが経験的にわかればいいだけの話なのですが、あえて「どうして?」って聞くことで、子ども達に障がいのある人たちとのおつきあいについて考えて欲しいなと思っています。何かの答えを求めているのではなく、どこまでも子ども自身が考えるきっかけです。 なんとなく会話が途切れてしまったので、ぷかぷかさんたちに自己紹介してもらいました。ショーへーさんはポケモンのいわば研究者みたいな人で、あらゆるポケモンの声の出演者がわかります。子ども達は次々に質問し、パッパッと答えるので、みんなびっくりしていました。アーダコーダの子ども哲学よりもはるかに盛り上がりました。 すっかり子ども達の人気者になり、ショーへーさんもうれしそうでした。

北九州市に「ぷかぷか」を作りたい

12月2日(土)北九州市上映会・講演会では、地元でいろいろ活動している方たちとトークセッションしました。真っ先に出てきたのが、北九州にも「ぷかぷか」みたいなところを作りたい、という思いでした。 つい数年前まで横浜にいて「ぷかぷか」のファンだった方もトークセッションに加わりました。 ●●● 私がぷかぷかさんのファンだという理由だけで、昨日は、壇上に上がる事になり、お話をさせていただきました。ありがとうございました。そして、言葉足らずで、失礼があったかとおもいます。どうぞお許しください。又、普段マイクをもって壇上で話す機会も全くないので上手にお話しできず、いきあたりばったりのおしゃべりをしてしまいました。ほかのお母さんにお話ししてもっらった方がよかったかも?とか、聞きたい事、お話ししたかった事まだまだ他にもあったのに~~と今更、反省ばかりしています。 この度、まさか、まさか…引っ越してきた北九州で、”ぷかぷか”さんに、再会させていただけるなんて…この幸せを心より感謝しています。これも娘が繋げてくれたご縁です。大切にしたいなーと感じています。 そして、昨日は、映像を見て、ぷかぷかさんや、お店や街並みがなつかしくてジーンとして涙が出てました。横浜に住んでいたとき、私にとっての”ぷかぷか”さんは、気持ちよく、おいしく、楽しく過ごせる、あたたかい場所であり、時間でした。ダウン症の娘を授かり、最初は全てを諦め否定して落ち込みましたが、友人やご近所の方に支えられ、又、子供の成長ともに、自然と笑顔で過ごす時間がふえていきました。そんな時に、足を運んでいた場所が”ぷかぷか”です。ぷかぷかカフェで、おいしいランチをしながら、あーでもない、こーでもないと悩みを話しあったり、うれしい出来事を友達とわかちあったりした場所なのです。ぷかぷかの店員さんはみなさん素敵で、とっても居心地がよかったので、大体、長居させていただいてました。娘も”いっらしゃいませ~”が大好きなので、大きくなったら、ぷかぷかさんに仲間入りできたら、めっちゃ幸せだろうなー等と勝手に将来を夢を見させていただいてました。そして、ランチの後はぷかぷか通り?でお惣菜を買ったり、アートわんどをのぞいたり、おやつ用のパンを買ったりと、ぷかぷかさんたちと、あたたかい時間をすごしたり、お買い物する事は、私にとって大好きな時間でした。色んな事を思い出して、やっぱり”ぷかぷかさん”よかったな~大好きだな~ってしみじみ感じました。 昨日、きちんとお伝えできなかったので改めて…”ぷかぷか”さんを作ってくださってありがとうございました。お陰様で素敵な幸せな時間を過ごさせていただきました…あともうひとつ、相模原事件についてのこと。事件に対し、社会に対し、自分自身心の中でどう対応してよいのか頭の中がずっとぐちゃぐちゃで、すごくてもやもやしてました。そんなときに救ってもっらたのが朝日新聞の2017年7月25日の記事の高崎さんの言葉でした。”正面から批判するのではなく、障害のある人とともに生きる空気を伝えることで、障害者と一緒にいると豊かになる。障がい者はいたほうがいい”ということが伝わる…と、ありました。”そうそう。そうよ。これよ。”と、やっと、高崎さんの言葉のなかに、事件に対して答えを見つけることができました。私は、全く障がいを持った方達と関わりのない、かけはなれた場所で生きてきました。ダウン症の娘(三女)を出産後、人生がかわりました。。娘を授かったことで、沢山の素敵な出会いがありました。色々なことを深く考えるようになりました。子育ての価値観がかわりました。手のぬくもりや、笑顔のやさしさや、心のきれいさや、ことばのあたたかさが心に素直にしみこむようになりました。高崎さんの言葉の通り、ホントに人生がすごーく豊かになりました。。改めて気づかせていただきました。ありがとうございました。そして、娘と暮らす毎日が、そんなに大変ではなく、ホントに、ふつーに楽しいものなのだと、面白いよ、あったかいよって、まわりに伝わるように、肩ひじはらず、ありのまま過ごすことがいいのかも~~と思えました。そしたら、すごく気持ちが楽になりました。すっきりしたのは私だけで、当の娘はそんな親の気持ちは全く知らず、事件の前も後も全く変わらずです。ずーっとありのまま生活しているので、ごちゃごちゃ難しく考えたり戦ったりしていたのは、私だけなのです(笑) 今まで”ぷかぷか”は横浜にあるのもという固定観念があり、横浜に帰ったらまたぷかぷか行きたいな~~とばかり思ってました。北九州でも”ぷかぷか”みたいな場所があればいいのに~は思っていましたが、作ろう!つくればいいんだ~~~っという発想は全くありませんでした。だから、昨日の映画鑑賞会は考えさせられることがいっぱいでした。 障害をもった人が生きやすい世の中は、みんなが生きやすい世の中だ。豊かになるってこと。ぷかぷかさんのまいてくださった種が北九州で、又全国で芽吹くように願わずにはいられません。でも、情けないことに、いざ、では具体的に、どう動く?っていうとまだノープランです。だから、ぷかぷか北九州支店が実際に実現、誕生できるかどうかわかりません。でも、北九州で、ぷかぷかさんを一緒に語れる、考える方たちがいるってわかったことは、娘の将来を考える上ですごく明るい希望になりました。ぷかぷかさんを通してのご縁を大切にして、毎日を健やかに過ごしていきたいと思います。そして、いつの日かうれしいご報告ができたら幸せだなと思います。希望をもって、前向きに歩んでいきたいと思います。長々、すみませんでした。ありがとうございました。 ●●● ●こんな思いの人がいれば、北九州には「ぷかぷか」ができそうですね。 ●「ぷかぷか」を北九州に立ち上げる思いをブログに書きましょう(ブログをやっていないようでしたら「はてなブログ」が読みやすくていいです。ぷかぷか日記はこれを使っています。無料です。)。 ●書くことで自分の中の「ぷかぷか」への思いが整理できます。新しいいろんなアイデアも、書くことで生まれます。書くことで「ぷかぷか」がだんだんできあがってきます。書いて書いて書きまくりましょう。 ●いっしょにやる人を集めるためにFacebookで呼びかけましょう。Facebookにはブログもリンクさせます。仲間が集まれば「ぷかぷかプロジェクト」の始まりです。それぞれの思いを、それぞれのSNSで発信しましょう。仲間がどんどん増えてきます。それぞれのSNSは、おおもとのFacebookとリンクを張っておきましょう。 ●いろんなイベントをやりましょう。いっしょに生きるといいねって思えるようなイベントです。先日お見せした映画をみんなで見てみるといいと思います。必要なときはDVD送ります。私も時間があれば、出かけていろいろお話しします。 ●パン教室はすごく楽しいので、ぜひやって下さい。楽しい写真をいっぱい撮ってFacebookに載せましょう。 ●夢を語る場をたくさん作りましょう。たくさんたくさん語って、そこから少しずつ形にしていきます。語ったことはブログに記録を残しましょう。更にFacebookで発信します。少しずつ仲間が増えてきます。 ●簡単な事業計画を作りましょう。 1,何を作るのか 2,その目的 3,そこではどんな仕事をするのか 4,何人くらい働くのか 5,スタッフは何人くらい 6,収入源は? 7,この事業所ができることで、社会に何をもたらすのか… といったことをとりあえず書いてみましょう。この事業計画が、漠然とした思いを形に変えていきます。 ●…という風に考えていくと、なんだかわくわくしてきますね。「ぷかぷか」ははじまる前から、みんなを幸せにするのです。

なんかぐちゃぐちゃなんだけど、輝いている…

12月1日(金)、福岡おやじたい主催の上映会、講演会。 「福岡おやじたい」は名前のとおり、おやじたちが障がいのある子ども達のためにいろいろ活動しているグループ。仕事を理由に、こういう活動にはあまり顔を出さないおやじが多い中で、貴重な存在だと思います。若い30代、40代のおやじたちががんばっている姿には希望を感じました。 できればもう少しそれぞれの思いを発信した方がいいような気がしました。それぞれ子どもといい体験をしながら、それを自分の中だけにしまっておくのはもったいないです。いろいろな失敗、ドジな体験もできるだけオープンにする。そうすればファンができます。障がいのある子ども達を理解するのではなく、ファンができるのです。 pukapuka-pan.hatenablog.com 「福岡おやじたい・ファンクラブ」なんかできたら最高じゃないですか。 ぷかぷかよりもはるかに立派なホームページもあります。ホームページはどんどん使わないと損です。どんどん使う、というのは、どんどん情報発信をする、ということです。障がいのある子ども達を理解してもらう、といった話ではなく、子どもといっしょに生きてて楽しい!という記事をひたすら書き続けるのです。そうすればファンは必ずつきます。 それぞれがFacebookで発信し、ホームページの中でリンクを張っておけば、とてもにぎやかになります。ブログもそれぞれが書き、リンクを張るだけで元気のいいにぎやかなブログのページができます。 おやじたちが社会に対してはっきり意見を言う。そのことがすごく大事です。障がいのある人たちもない人もお互い気持ちよく生きていける社会を実現するには、社会に対してきちんと意見を言うことが大事です。 www.fukuokaoyajitai.com 情報発信だけでなく、実際に子どもと一緒に街に繰り出すことが大事な気がします。おもしろい繰り出し方をしましょう。たくさんの人が興味を持ち、たくさんの人がいっしょに何かできるような繰り出し方。いっしょに何かやったとき、みんながいいひとときを過ごせたな、って思えるような繰り出し方です。そうやって関係がどんどん外へ広がっていくような繰り出し方です。 有名人を呼んで人を集めるのではなく、どこまでも自分たちの創意工夫で人を集めるのです。そうすることで自分が磨かれます。有名人を呼んで、たくさん人が集まっても、社会は何も変わりません。それよりも福岡おやじたいの一人ひとりが新しいおつきあいを確かな形で作っていくこと、関係を広げていくことが大事です。子どもと一緒に街を耕すのです。有名人は人は集めても、街を耕したりしません。街を耕すのはどこまでも地味な日々の活動です。 今回北九州での三日連続の上映会の中で唯一演劇ワークショップの記録映画もいっしょに上映しました。 久しぶりに見たせいか、演劇ワークショップの進行役の「ぱっつん」が 「なんかぐちゃぐちゃなんだけど、微妙に物事が進行し、輝いている…」 と、本番前のすさまじい喧噪の中でぼそぼそしゃべっているところ、なんだか聞いてて涙が出てしまいました。 そう、 「なんかぐちゃぐちゃなんだけど、輝いている…」 それがぷかぷかなんだと、あらためて思いました。 『pukapukaな時間』を30冊持って行き、500円以上のカンパで差し上げます、と呼びかけたら、なんと4万円を超えるカンパが集まり、びっくりしました。「福岡おやじたい」は、いい関係を作っているんだなと思いました。

私たち親が自由にならないとだめだよね

長崎で上映会と講演会をやりました。長崎県手をつなぐ育成会の主催で、「知的障害者就労支援セミナー」と題してありました。ぷかぷかは「就労支援」ということにあまり力を入れていないし、私なんかが行って話をしていいんだろうかと思い、事務局に電話しました。本当にぷかぷかの、就労支援に全く力を入れてない話をしていいんですか?と。事務局の方は、ああそれでいいんです、とあっさり言われました。 それでも、本当にいいんだろうかという思いながら、今日、思いっきりぷかぷかの話をしたのですが、思ってた以上にいい反応で、ぷかぷかのようにみんなが笑顔で働く環境を求めていたんだと思いました。 今までの福祉事業所とは全く違う発想でやっているので、 「衝撃でした」 とまでおっしゃったお母さんがいました。 障がいのある人たちの惚れ込み、彼らとはいっしょに生きていった方がいいよ、と言い続け、それを具体的に形にしてきただけなのですが、びっくりされた方がたくさんいたようです。 講演会の後の懇親会で 「私たち親が自由にならないとだめだよね」 とおっしゃったお父さんがいましたが、同じ思いの方が何人もいて、こっちの方がびっくりしました。 私は障がいのある人たちと出会ったおかげで、すごく自由になれた気がするのですが、親の立場になると、日々障がいのあるお子さんとつきあいながらも、世話することに追われ、彼らの自由さにゆっくりつきあうゆとりがなかったのだろうと思いました。 花岡さんの今日のブログに「障がい児のやることなすことが楽しめるようになった秘訣」が書いてありました。 ameblo.jp 障がいのある人たちに楽しんでつきあえる、という感覚です。花岡さんも以前はバリバリの「療育ママ」だったそうですが、今はそのまんまのhanaちゃんのやることなすことを楽しめてる、といいます。多分、hanaちゃんは療育しなきゃだめって思うのではなく、そのままのhanaちゃんがいちばんステキ!って気がついたあたりから、hanaちゃんのやることなすことを楽しめるようになったのではないかと思います。 コツなんかありません。そのままのhanaちゃんの魅力に気がつくかどうかだけです。 ぷかぷかでは、そのままのぷかぷかさんの魅力に気がついた人たちが、ぷかぷかさんのファンになり、彼らとのおつきあいを本当に楽しんでいます。先日も紹介しましたが、ぷかぷかプレミアム会員になって1万円払ってでも彼らとのおつきを楽しみたい、という方もいます。 今日も 「安い給料で、親でもないのに、どうしてここまでできるんですか?」 と聞かれたのですが、それは障がいのある人たちのためにがんばっている、のではなく、どこまでも彼らとおつきあいするのが楽しいからです、と答えました。実際そうとしかいいようがないのです。 彼らとのおつきあいが楽しくなった時、自分が自由になれるのだと思います。花岡さんの自由さはそこにあると思います。 彼らと出会う。そうすれば彼らとのおつきあいが楽しくなり、そこから次々に新しいものが生まれるのだと思います。 何よりも私たち自身が自由になれます。 今日の主催者長崎県手をつなぐ育成会の会長が、近いうちにぷかぷかに行きます、っておっしゃってくれて、ぷかぷかのメッセージがちゃんと届いたんだと思いました。会長始め、何人かの主要メンバーの方はぷかぷかのホームページを相当読み込んでいました。『pukapukaな時間』30冊も全部買い取ってくれました。すごくうれしかったです。ここからもっともっと広がっていくといいなと思いました。

いい人生やってるなぁ

昨日の集まり、「知的障害者就労支援セミナー」とあったので、私の話のあと、一般就労した方が2名ほどお話しされました。一般就労して、どういう生活をしているのかといったお話でしたが、これから就労を目指す方も聞いていたので、具体的でとてもいいお話だったと思います。なによりも生活が充実していることがビリビリ伝わってきて、こういう話を聞くのは本当に気持ちがいいですね。 彼らの生活を支える仕組み(グループホームやお金の管理、当事者のコミュニティなど)が充実していました。長崎県手をつなぐ育成会、長崎市手をつなぐ育成会等の人たちの頑張りが見えた気がしました。 男性の発表者はパートナーと暮らしていて、毎日「いってきます」「いってらしゃい」「ただいま」「お帰りなさい」というパートナーとのやりとりがとても幸せです、と報告し、なんだかキュンと胸が温かくなりました。幸せって、こういうちょっとした会話にあるんですね。いい人生やってるなぁ、と思いました。60才まで仕事をがんばるそうです。 女性の発表者の方は就労継続A型事業所でお弁当を作っているそうで、将来は調理師の免許を取って、たくさんの人においしいお弁当を作ってあげたいと自分の夢を語っていました。実現可能な夢を追いかけることは日々の生活を更に充実させます。突拍子もなく大きい夢ではなく、こういう実現可能な夢をみんな追いかけて欲しいですね。 その女性、ぷかぷかの映画がえらく気に入って、笑顔がステキでした、と絶賛していました。そして機会があればぜひぷかぷかに行きたい、とうれしいこと言ってくれました。 「就労支援セミナー」とあったので就労支援の関するいろいろな問題について話し合うのかと思っていましたが、こういう前向きの報告はすごくいいですね。これから就労を目指す人にとっては大きな励ましになったと思います。

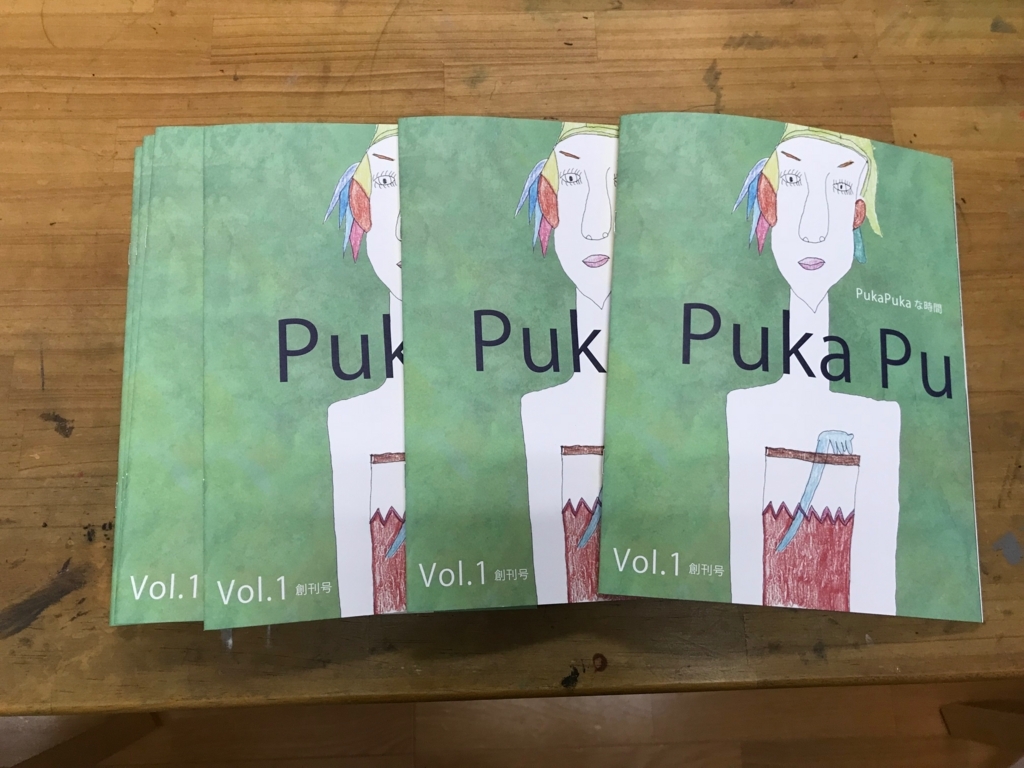

冊子『pukapukaな時間』ができあがりました。

冊子『pukapukaな時間』ができあがりました。 ぷかぷかが創り出したほっこりあたたかで、豊かな時間がぎっしり詰まっています。障がいのある人といっしょに生きる中で生まれた時間です。私たちだけでは絶対に作り出せなかった時間です。ここにこそ、彼らといっしょに生きる理由があります。彼らといっしょに生きることの意味がこの小さな冊子から見えてきます。 何かにつけ息苦しい今の社会にあっては、こんな時間こそ必要だと思います。こんな時間は、社会を豊かにします。 私たちの社会は、あのおぞましい相模原障害者殺傷事件を引き起こしました。「pukapukaな時間」は事件に対してどういう意味を持つのかを少し考えてみます。 事件の犯人は「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」などといいました。これは犯人の特異性から生まれた言葉なのでしょうか。「障害者はなんとなくいや」「障害者とはおつきあいしたくない」「障害者は社会のお荷物」「社会の負担」「効率が落ちる」「何考えているのかわからない」「怖い」といった言葉は社会全般を覆っています。障害者を見る目線の根っこでは、ですから犯人とつながっているのだと思います。一線を越えるかどうかの差だけです。だとすれば、あの忌まわしい事件は私たちみんなが自分の問題として引き受ける必要があります。私たちの社会が引き起こした事件として。 様々な角度から事件は語られました。でも、社会は何も変わりません。いくら立派なことを語っても、言葉だけでは社会は変わらないのです。 ではどうしたらいいのか。ぷかぷかがやってきたのは、否定的に見られている障がいのある人たちと、肯定的な関係を作ることでした。そしてその関係からたくさんの新しいものを生み出してきました。 たとえば、 ・いない方がいいと言われた障害者と、いた方がいいと思える関係を作る。 ・不幸しか生まないと言われた障害者と、幸福感を共有できる関係を作る。 ・なんとなくいやと思われている障害者のことを、好きといえる関係を作る。 ・おつきあいしたくないと思われている障害者と、おつきあいしたくなるような関係を作る。 ・お荷物と言われている障害者と、お荷物どころか、いないと困る関係を作る。 ・社会の負担と思われている障害者と、負担どころか社会を豊かにする関係を作る。 ・効率が落ちると思われている障害者と、彼らがいることでみんなが生き生きとして、場が活性化するような関係を作る。 ・何考えているかわからないのなら、お互いわかり合える関係を作る。 ・なんとなく怖いのではなく、ちゃんと相手のことがよくわかる関係を作る。 そういった関係をぷかぷかは事件のはるか前から丁寧に作ってきました。お店、パン教室、演劇ワークショップ、アートワークショップなど、様々な機会で障がいのある人たちに向かって「あなたが必要」「あなたにいて欲しい」と思える関係を作ってきました。その関係が豊かな世界を生み出しました。 『pukapukaな時間』はそれをビジュアルに表現したものです。ぷかぷかがやろうとしてきたこと、やってきたことが、この小さな冊子に詰め込まれています。 こういう豊かな時間を作り続けること。それが相模原障害者殺傷事件を超える社会を作っていくのだと思います。 「pukapukaな時間」は、その気になれば「ぷかぷか」に限らず、どこでも創り出すことができます。そういう思いを込めて、この冊子には外部の方の作品も入れました。日本のあちこちで「pukapukaな時間」がぽこぽこ生まれてくれば、社会は変わります。 『pukapukaな時間』は500円で販売しています。B5変形版32ページ。パン屋、おひさまの台所、アート屋わんど、ぷかぷかのお昼ごはんで販売しています。 お店に買いに来ることがむつかしい方は郵送します。送料180円です。複数申し込まれる方は事前にメールでお問い合わせ下さい。pukapuka@ked.biglobe.ne.jp 代金は送料を加えた680円を郵便振替口座に振り込んでください。 郵便振替口座は 口座記号 00260-4 口座番号 97844 加入者名 NPO法人ぷかぷか ゆうちょ銀行もしくは横浜銀行に振り込んでいただいても結構です。その場合はメールで住所、氏名、必要部数をお知らせ下さい。 ゆうちょ銀行 NPO法人ぷかぷか 記号:10230 番号:19645501 横浜銀行 NPO法人ぷかぷか 理事長高崎明 店番号 391 口座番号 1866298

プロの舞台に一緒に立った

11月初め、デフパペットシアターひとみの公演の舞台に一緒に立つためのワークショップをおこないました。 pukapuka-pan.hatenablog.com そして今日はその本番舞台。本番前にリハーサルをやりました。 ひょこたんひょこたんの歩き方、ずいぶんうまくなりました。 www.youtube.com 舞台の奥に寝っ転がって待機する場面。 なんでも願いのかなう卵が破裂し、世界を支えていた幕が落ちてしまう。ここから立ち上がって歩き始める。 www.youtube.com エノさんの指示を聞く お昼ごはんを食べたあと、ステージ裏の楽屋で衣装を着け、メイク。緊張感がぐんぐん高まってきます。 久しぶりに顔を見せたまーさんも緊張気味。 影アナのリエさん www.youtube.com 本番直前、ちょっと緊張感が… そして本番 舞台が終わって 舞台に出たのは、寝っ転がるところからカウントしても2分少々。歩くのは正味30秒。その30秒のために2時間のワークショップをやり、今日は40分のリハーサル。 時間は短くとも、衣装を着け、メイクをすると、気分がグ〜ンと盛り上がって、みんなほんとうに楽しんでいました。なんといってもプロの舞台に一緒に立ったのですから。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。