ぷかぷか日記

タカサキ日記

一度はずむことを知った心と身体は、もう止まらない

福岡おやじたい主催の上映会、講演会に参加したミカさんのFacebookにこんなことが書いてありました。 ●●●横浜のパン屋さん、ぷかぷかの高崎理事長の講演会に行って来ました。いいお話だったー。そこで働く障害者を、利用者とは言わずぷかぷかさんと呼ぶ。⭐️ぷかぷかさんはそこにいるだけで周りを耕している。⭐️社会に合わせる努力をしない。ありのままの彼らを生かす。⭐️ぷかぷかさんと共に過ごすことでできる時間、これが今の社会にとってとても大切なことではないか。⭐️彼らのそのままの魅力が人を集める。⭐️社会的行きにくさを変えたのは彼らの力。 たくさんの言葉をいただきました。実行に移すことでできることがあるんだろうと希望持つことができました。 ●●● そのミカさんから12月31日に 「福岡での上映会に参加しました。おもちゃ箱という団体を主宰しています。どうぞよろしくお願いいたします。」 というメッセージが来ていて 「機会があればまた福岡に行こうと思っています。何かおもしろいことやりましょう」 と書き送ったら 「ぜひ来て下さい!何しましょうか」 と返事があり、 「みんなで芝居作りましょう。ぷかぷかさんたちと一緒に作るとほんとうに楽しいです」 と書き送ったら 「うわー、やりたいです。楽しくなりました。 仲間にお芝居大好き夫婦がいます。ぜひ実現させましょう」 と来たので 「歌もみんなで歌いたいのですが、ピアノ弾く人いますか?」 と書いたら 「います!」 とすぐに返事。 そのあといろいろやりとりがあったのですが、フリーに使えるホールを一日借りて、午前中簡単なワークショップ、午後上映会とトークセッションをやっちゃおう!ということになりました。日程はこれから決めますが、とにかくリアクションが早く、パッパッと決まりました。 ぷかぷかの映画見たり、私の話を聞いたりで、「ああ、よかった」「いい映画だった」「いい話だった」で終わったのでは、多分、何も前に進みません。具体的な一歩を踏み出すにはどうしたらいいのか、というところで今回は簡単なワークショップの提案をしました。 障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい、と実感でき、前に進む手がかりがつかめるんじゃないかと思ったのです。お互い友だちになるコミュニケーションゲームから始まって、簡単な芝居を作るところまでやります。時間は2時間くらい。 30年ほど昔、ワークショップをやって何がいちばんよかったかというと、障がいのある人たちに対して「あなたにいて欲しい」「あなたが必要」と素直に思えたことです。「共に生きよう」とかそんな感じではありません。今はやりの「共生社会」とか「インクルーシブ社会」でもありません。小むつかしい話抜きに、ただ素直に「あなたにいて欲しい」「あなたが必要」と思えたこと、そう思える関係になれたこと、それがいちばんの収穫でした。 わずか2時間程度の簡単なワークショップですが、そんな思いが共有できたら、と思っています。 それと、簡単ではあっても彼らとオリジナルな芝居を作ることが大きなポイントです。彼らと新しいものを創り出す、創造的な関係、クリエイティブな関係を作るのです。 あれができないこれができないといわれている彼らと、一緒に新しいものを作り出す創造的な関係を作る。「支援」しないと何もできないと思われている彼らと、クリエイティブな関係を切り結び、社会を豊かにするものをここから生み出すのです。 その手がかりを、このワークショップで見つけて欲しいと思っています。 そういうワークショップのあと、上映会、トークセッションとやれば、ものすごい密度の濃い集まりになり、確かな形で一歩を踏み出すことができます。 昔ウーマンリブの本の冒頭にあった言葉。 「一度はずむことを知った心と身体は、もう止まらない」

とてもエレガントにかわしていると思います

今朝の朝日新聞、お正月のせいか「希望」という字があちこちに見られました。いいですね、未来に向かって「希望」が持てるって。久しぶりに新聞の隅々まで見ました。特に耕論「希望はどこに」はとてもいい記事でした。 digital.asahi.com ぷかぷかさんたちは、相模原障害者殺傷事件に象徴される障がいのある人たちが排除される社会の中で、なおも「希望」の持てる未来を作ってくれます。 先日紹介した下記のブログは、花岡さんの生き方に障がいのある人といっしょに生きる「希望」を見たからだろうと思います。 pukapuka-pan.hatenablog.com hanaちゃんは重度の障がい児です。hanaちゃんを抱えた生活はすごく大変だろうと、普通は考えてしまいます。でも千恵さんはhanaちゃんとの生活をものすごく楽しんでいます。千恵さんも昔はバリバリの療育ママで、hanaちゃんを普通の子どもに近づけようと一生懸命だったと言います。でもいくらがんばってもhanaちゃんはなかなか変わりません。とても苦しい日々だったと言います。 でも、あるとき、たとえば一人でごはん食べられるようになった方がいいと考えているのは千恵さん自身で、hanaちゃんはそんなことちっとも思ってないんじゃないか、ということに気がつきます。それをきっかけに今までやってきた療育を一切やめてしまいます。以来hanaちゃんとの生活がすごく楽になり、楽しくなったと言います。 hanaちゃんが千恵さんの生き方を変えたのです。そして、そんな千恵さんの生き方に「希望」を見いだした人がいたというわけです。「生まれてくる子にもし障がいがあっても千恵さんがいるから安心」と。 相模原障害者殺傷事件の犯人は「障害者はいない方がいい」「障害者は生きている価値がない」「障害者は不幸しか生まない」と言い、そういった考えを支える社会がありました。そんな社会をどうやって変えていくのか、事件直後は本当に気が遠くなりそうでした。 それでもぷかぷかさんたちと毎日楽しいおつきあいをしていると、そうか、こういうおつきあいを広げていけばいいんだということが見えてきて、毎日そういうことをこつこつと積み重ねてきました。 そんな中でスタッフがFacebookにあげていた「ぷかぷかのパンやお惣菜を食べると、幸せを食べているよう」とか「ぷかぷかさんを見ると、自然と笑顔になるんです」というお客さんの言葉は、相模原障害者殺傷事件を起こすような社会の中で、大きな大きな「希望」を見た気がしました。 「障害者はいない方がいい」「障害者は生きている価値がない」「障害者は不幸しか生まない」まで行かなくても、「障害者はなんとなくいや」「怖い」「社会のお荷物」と考えている人は多いと思います。社会の大多数と言っていいくらいに。そんな中で、障がいのある人たちの働くぷかぷかのパンやお惣菜を食べると「幸せを食べているよう」とか「自然に笑顔になるんです」という言葉は、まぶしいくらいに光っています。そんな言葉が今の社会から出てきたことが奇跡と思えるくらいです。 「希望」を作りだしているのはぷかぷかさんと私たちのフラットな関係です。ぷかぷかさんの魅力ある存在です。障がいのある人たちを社会から排除しようとする動きを、とてもエレガントにかわしていると思います。

ぷかぷかさんと一緒に生きる幸せと豊かさを今年もお届けします

今年もぷかぷかさんたちといっしょに生きる幸せをいっぱいお届けしたいと思います。 人生何が大事かって、日々幸せを感じることだと思います。今、ぷかぷかがせっせとお届けしている幸せは、昔養護学校の教員をやっているとき、障がいのある子ども達と出会い、彼らのそばにいたときに感じた幸せです。心があたたかいもので満たさせる幸せ、心が自由になる幸せ、心から笑える幸せ…。この人たちとはずっといっしょに生きていきたいな、と思うほどの幸せを彼らのそばにいて感じました。 こんな幸せを私一人で味わうのはもったいない、と彼らといっしょに生きる場、働く場「ぷかぷか」は街の中に作りました。街の人たちにステキな彼らに出会って欲しいと思ったからです。更に「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」というメッセージを日々発信しました。彼らといっしょに生きていくことで感じる幸せをたくさんの人たちと共有したいと思ったからです。 パン教室をやったり、演劇ワークショップ、アートのワークショップ、運動会など、楽しいイベントをいろいろやったりするのも、みんなこの幸せの共有です。 「ぷかぷかのパン、お惣菜を食べると幸せを食べているようなんです」「ぷかぷかさんたちと会うと自然と笑顔になるんです」と言ったお客さんがいましたが、そんな言葉を口にできるような幸せを、いっぱいお客さんに届けたいと思います。 区役所で開かれた人権研修会にぷかぷかさんを連れて行きました。最初は人権問題の当事者の話を聞く、みたいなところで企画したのですが、感想を見ると、彼らの話を聞いてて幸せな気持ちになった、と書いている人がかなりいました。これは想定外の結果でした。人権研修会で彼らは幸せを届けているんだって思いました。私だけが話したのでは、絶対にこんな感想はあがってきません。緑区役所でやったときは、人権研修会でこんなに感想が集まったのは初めて、といわれました。それくらいみなさんの心に届く言葉があったのだと思います。 彼らは別に立派なお話をしたわけではありません。給料もらったら何に使いますかとか、休みの日は何をしていますか、彼女はいますか、彼氏は?といった他愛ない話です。それでも彼らが話すと、時々胸がキュンとなるような言葉が飛んでくるのです。 ぷかぷかさんと一緒に生きる幸せと豊かさを今年もお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。

生まれて来る子にもし障がいがあっても、千恵ちゃんがいるから安心

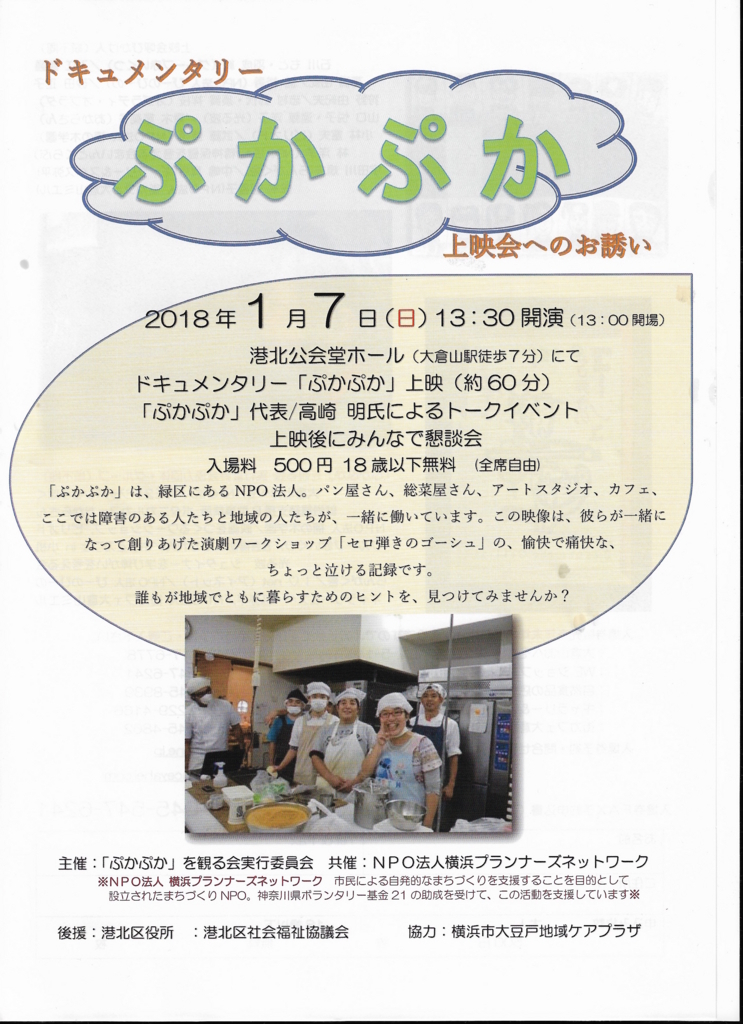

花岡千恵さんの今日のブログ、すごくいいです。 ameblo.jp 重度の障がい児でもあるhanaちゃんとの日々を楽しく語る花岡さんの生き方が、たくさんのお母さんを支えているのだと思います。 ダウン症出生前診断で異常が認められると95%もの人が出産を選ばないと言われるほどに障がいのある人たちへのマイナスイメージの大きい世の中にあって 「生まれて来る子にもし障がいがあっても、千恵ちゃんがいるから安心なんだ」 って思えるのはすごいことだと思います。千恵さんのメッセージの持つチカラを感じます。人を支えるチカラ、社会を変えるチカラです。 そんなチカラのヒミツを来年1月7日港北公会堂の上映会後のトークセッションで花岡さんが語ります。hanaちゃんも参加します。ぜひ聞きに来て下さい。

ぷかぷかのパン、お惣菜を食べると「幸せを食べているようなんです」

スタッフがあげたFacebookの投稿にこんなことが書いてありました。 ぷかぷかのパン、お惣菜を食べると 「幸せを食べているようなんです」と言われました。 ぷかぷかさんたちと会うと 「自然と笑顔になるんです」と言われました。 今年もいっぱいの幸せと笑顔を届けることが出来たのかな〜なんて嬉しくなりました! 昔から福祉事業所を応援する、という人はたくさんいます。でも、上の言葉を口にしたお客さんは「応援」とはかなりちがいます。全く違う感覚でぷかぷかとおつきあいしています。 ぷかぷかのパン、お惣菜を食べると「幸せを食べているようなんです」 ぷかぷかさんたちと会うと「自然と笑顔になるんです」 ぷかぷかが地域で作ってきたのは、こういう言葉がお客さんから出てくる関係なんだとあらためて思います。 ぷかぷかは福祉をやろうと思って始めた事業所ではありません。私が障がいのある人たちに惚れ込み、彼らといっしょに生きていきたいと思って始めたところです。ですから「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」「その方がトクだよ」「おつきあいしないなんてもったいないよ」って、ずっと言い続けてきました。 障がいのある人たちを理解してください、とか、応援してください、みたいなことは言ったことがありません。障がいのある人たちが作ったものだから買って下さい、なんてことは口が腐っても言いません。 ぷかぷかさんに何かやってあげる、という意識は全くありません。あるのは彼らといい一日を過ごす、彼らと楽しい一日を過ごすことだけです。だからぷかぷかには「福祉」の匂いがないんだと思います。 Facebookにあげた写真からは、ただただその幸せな日々が伝わってきます。 www.facebook.com こんなぷかぷかと日々接しているお客さんが ぷかぷかのパン、お惣菜を食べると「幸せを食べているようなんです」 ぷかぷかさんたちと会うと「自然と笑顔になるんです」 というのはごく自然なことなのだと思います。

セノーさん、今日もいい時間をありがとう!

今日も郵便局行くまでに時間のかかるセノーさんです。電話の相手はお父さん。 www.youtube.com 毎日毎日こういう電話に根気よくおつきあいしているお父さんて、本当にえらいなと思います。でも、こういう時間こそ人間を豊かにしているのだと思います。最後は私もいっしょに笑ってしまいました。 セノーさん、今日もいい時間をありがとう!

彼らに惚れ込んだこと、それがすべての始まり

サービスグラント(日本のプロボノ活動の老舗)との打ち合わせがありました。先日おこなったテストマーケティングの結果についての話し合いです。ぷかぷかのアートを企業に売り込む営業資料をプロボノ活動で作っていただいています。その営業資料を持って、実際に企業にテストマーケティングに行ったのです。 たまたまNHK Eテレの「明日も晴れ!人生レシピ」の番組を作っている映像制作会社のプロデューサーの方が様子を見に来られていました。「キャリアを生かして人助け」という番組を作るそうで、人生100年時代、中高年になって以降、「何か社会参加できないか」とは思うものの、それまでそういった経験がなければ、いきなりはむつかしい。そんな中で「プロボノ」(スキルを生かした社会貢献活動)という取り組みを紹介したいと考えて、様子を見に来たようでした。 会社を定年になり、名刺を使わない世界に飛び込んだ途端、自分の支えを失った気分で、何していいのかわからない人が多いそうです。会社あっての自分で、その会社を外れた途端、何やっていいかわからない、自分自身がどう生きたいかがわからない、というわけです。会社のために働く人生はあっても、自分自身のための人生はなかったのでしょうか。ひたすら会社のために働いているうちに、自分の人生を忘れてしまったのでしょうか。淋しい話です。 私自身は幸いにも定年後やりたいことがしっかりありました。養護学校の教員をやっているとき、障がいのある人たちに惚れ込んでしまい、こんなすてきな人たちとはいっしょに生きていかなきゃソン!と思っていたので、定年退職を機に、彼らと一緒に働く場「ぷかぷか」を立ち上げました。 事業を立ち上げるには莫大なお金がかかります。そのために退職金を全部使ってしまいました。家族に障がいのある人がいたわけでもありません。なんの関係もない人たちのために、大切な退職金を使ってしまったのです。家族に障がいのある人がいてもこんなことはできない、と障がいのある子どもを抱えたお父さんは驚いていました。でも、なんの迷いもありませんでした。それくらいの思いで「ぷかぷか」を立ち上げたのです。時間も、お金も、自分の持っているものすべてを注ぎ込みました。 経営の経験がなかったので、始めた1,2年は本当に苦しい日々が続きました。恐ろしいほどの勢いでお金が出ていき、ひょっとしたらもう持たないんじゃないかと、何度も思いました。 そんな中でもやってこれたのは、障がいのある人たちがいつもそばにいてくれたことです。彼らといるとほんとうに楽しい毎日でした。元気をもらいました。心がほっこりあたたかくなりました。彼らほど心強い味方はいませんでした。 障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ、というメッセージに共感したり、ぷかぷかさんたちといい出会いをしてぷかぷかのファンになった人たちがたくさん現れました。経営は苦しかったけれど、やり始めたことは間違ってなかったと思いました。彼らといっしょに生きていった方が、社会が豊かになる、というメッセージとその実践は、たくさんの共感を呼びました。 ホームページのアクセス数は5年で25万を超えました。先日は九州から上映会と講演会を依頼されました。 彼らを「支援」するのではなく、「いっしょに生きていく」というフェアに向き合う関係からは、たくさんの物語が生まれました。障がいのある人たちは社会のお荷物だとか、効率が落ちるといったマイナス評価が圧倒的に多い中で、「ぷかぷか」は、彼らは社会を耕し、社会を豊かにする存在なんだという物語を生みました。社会を変える新しい価値の創造といってもいいと思います。 最初につぎ込んだ退職金は、この新しい価値創造のための投資であったと今は思っています。あの時退職金を銀行にあずけていれば、社会を豊かにするこんなにすばらしい価値は生まれませんでした。今、退職金と同じ額を出して、その価値が買えるかというと、決して買えません。ぷかぷかが7年かけてこつこつと創り出した新しい価値なのです。退職金の何倍もの価値を「ぷかぷか」は生み出したと思っています。 養護学校を退職して7年。教員をやっている頃よりはるかに楽しい毎日です。こんなに楽しい日々が来るとは思ってもみませんでした。 すべて、障がいのある人たちのおかげです。彼らを「支援」するどころか、彼らがいなければ「ぷかぷか」はできなかったのです。彼らはすばらしい社会貢献をしているのです。 人生の大きなターニングポイントは、私の場合、障がいのある人たちに惚れ込んだことです。それがすべての始まりでした。彼らのおかげでこんなにも楽しい人生を送ることができ、彼らに感謝!感謝!です。

お年賀ギフトの絵を見ていると、ほっこりあたたかな気持ちになります。

お年賀ギフトのクッキーの袋にこんなかわいい絵が貼り付けてありました。 見てるだけでほっこりあたたかな気持ちになります。こんな絵を描く人たちとは、やっぱりいっしょに生きていった方がトク!と素直に思えます。 世の中には、彼らが自分の地域に住むのを嫌がる人たちもいます。でも、こんな絵を描く人が地域にいると、地域社会がほっこりあたたかな雰囲気になります。 ほんのちょっとでいい。この絵を見て欲しい。そして心のどこかがほっこりあたたかくなったら、この絵を描いた人に会いに来て欲しい。いっしょにお茶飲みながら、他愛ないお話をして欲しい。お話しして、心がなごんだら、どうして心がなごんだのか、ちょっとだけ考えて欲しい。 お年賀ギフトの右の絵は写真のテラちゃんが描きました。テラちゃんとお話しすると、いつもこんな雰囲気になります。先日はカナダまで行って、言葉の通じない人たちとも、こんな関係をたくさん作ってきました。テラちゃんは人をあたたかな気持ちにさせる名人です。こんな人は社会にいた方が、社会がなめらかに回ります。

どうして沢山の市民の応援を得て作ることができたのか伝えきれていない

今から30年ほど前、東横線大倉山駅近くのガード下に「みんなのお店」という間口一軒の小さなお店がオープンしました。障がいのある人が二人ほど働いていて、自然食品を販売していました。 当時、障がいのある人たちは街の人たちと切り離されたような作業所で働いていました。それが普通だとみんな思っていたので、街の中に堂々と出ていって商売をする「みんなのお店」の試みは、そうか、こんなことだってできるんだ、と目からうろこのほどの出来事でした。 その当時の熱気あふれる雰囲気を当時からかかわっている志村さんが書き起こしてくれました。来年1月7日(日)「港北でぷかぷかをみる会」の実行委員の一人です。 ぷかぷかからヒントを得るためにも私達が港北でどんな事をしてきたのか、または、できなかったのか振り返ってみる必要がありそうだ。 今、ぷかぷかがとても眩しくみえるけれど、30数年前、港北でも「共に」の、熱い思いはあちこちで湧き上がり、私の周辺では、「みんなのお店」の創設そして「かれん」へと繋がって行きました。 現在は社会福祉法人となり、継続して、安定した運営ができる場となっています。その事は、よりたくさんの人が安心して暮らすための必要な手立てだったかと 思います。ただ組織が大きくなると、どうし ても制約も出てきますし、日々をまわすことに追われる状況にもなりがちです。福祉という枠組みのなかで支援 と被支援の固定した関係が恒常化してしまう恐れもあります。 「みんなのお店」は、かれんの原点と言われながら、その原点に込められた共にの熱い思いや、なぜ、どうして沢山の市民の応援を得て作ることができたのか伝えきれていない忸怩たる思いがあります。「みんなのお店」創設を支えてくださった方々が極少数となってしまった今、次世代に共にの思いをどう繋げられるか悩む日々です。 大倉山駅近くにみんなのお店がつくられたのは1984年5月です。何の公的資金の援助もない普通のお店として出発しました。市民が自分たちの力で自由な発想で、自由な関係で、お店を作り運営することに何の疑問もないという気運の中で作られました。福祉の場ではない普通のお店であることにこだわりました。何故なら障がいのある人も無い人も一緒に店に立ち、誰もができる事は精一杯やり、できない事は補い合うことが当たり前の共に働く場をつくるためです。 何故このような思いを共有することができたかというと、その一年前に、一つの闘いを共にたたかったからです。 1983年、当時私はS中学の特殊学級担任をしていました。生徒の非行を警察と一体になって「解決」して有名だったS中学はいわゆる管理統制教育の真っ只中。自由時間無し、精神修養を目的とする修学旅行が計画され、特殊学級生徒は、連れて行かないという校長決定がされたのです。普通学校の中で限定的ではあっても交流教育も実施され一緒に行くのが当たり前と準備してきた生徒達も保護者も私もこの決定を受け入れるわけにはいきませんでした。校内では孤立し厳しい闘いではありましたが、横浜学校労働者組合だけでなく、私が暮しの中で利用していた「はこべの舎」の市村順子さんをはじめ沢山の地域の方々が、「S中特学生徒を修学旅行にいかせる会」に加わり共に声を上げてくださったのです。この時の記録は、小冊子「はじめの一歩」にまとめられていますが、修学旅行に同行された、学校開放センターの岸川さんの、「特学生徒二人の動きが自然なだけに、その周囲に温かさが生まれ、画一的なS中の旅行をやわらげていた。健常児と言われる生徒にとってこそ二人が必要とされているように見えた」との感想は、支援してくださった皆様の共通の思いであり、共にいることこそ地域の自然の姿だと次の年、「はこべの舎」を拠点に、「みんなのお店」開店となったのでした。私が教員になって駆け出しの頃出会ったNさん、Sさんが最初の店員さんとなり、たちまち人気者となりました。まだ珍しかった自然食品は飛ぶように売れたものです。そして販売だけでなく、地域で共にの思いの発信、誰もが楽に生きられる地域作りへとつなげるために、自主保育グループ「あかいくつ」やひかり作業所などにに呼びかけ、隔月で、バザーらくらく市、と、学習会らくらく講座を企画していきました。現在につながるらくらく市の始まりです。らくらく講座では、野本三吉さん最首悟 さん北村小夜さんなどお呼びし熱く 語りあったものです。講座は、その後「街で出会う」と名称を変えて続きましたが、私は、個人的な理由、子育てと教員としての仕事に追われ、中心的な動きからは徐々に遠ざからざるをえませんでした。 「みんなのお店」は、10年が経過するころから、働きたいと希望する人も増えるなか、バブル崩壊後の社会経済も厳しさを増し、また、運営の中心である、市村順子さんも高齢となられ、このままの状態での存続は、危ぶまれる事態となりました。有限会社にする案なども検討されましたが、長い話し合いの結果やはりつぶれることよりも継続を安定させる方策として公的支援を受けて福祉の場にすることを選んでいきました。 1997年地域作業所「オーガニックスペースかれん」2000年「モアかれん」2002年「アートかれん」の開所となり2004年には、社会福祉法人となりました。法人となったことで念願だったグループホームもつくることができました。 ところで、同じ福祉施設である、「ぷかぷか」のこの数年の動きは私の目にはとても眩しく魅力的にうつる。何故だろうか、いきいき楽しそうに見えるのは何故だろうか。高崎さんが発信する夥しい言葉の中で「1+1=5」にする関係という表現がキーワードの一つかと思う。 人と人の関係を「1+1」で表すと2となることが普通に良い関係とするな ら、良い関係の上にさらに新しい何かを生み出すような関係を目指そうとする動きや、こころざしが「1+1=5」なのかと思う。それを私流に解釈すると、あなたがいてくれて嬉しい!あなたがいてくれて良かった!と言いあえる関係にして行くということではないかと思う。関係というものは、流動的だから、次々にしかけをつくったり、一緒に動いていくことが必要だ。「ぷかぷか」の止まらないその動きに目が離せない。 私たちには私たちのやり方があるのだけれど、共にいることの意味、一緒に働くことの意味を問い続け、発信し続けるパワーにかけていたことを反省せざるを得ない今日この頃です。 来年1月7日の港北上映会はこちら pukapuka-pan.hatenablog.com 関連ブログはこちら pukapuka-pan.hatenablog.com

つぼのなかのぉ〜くりぃ〜むを〜

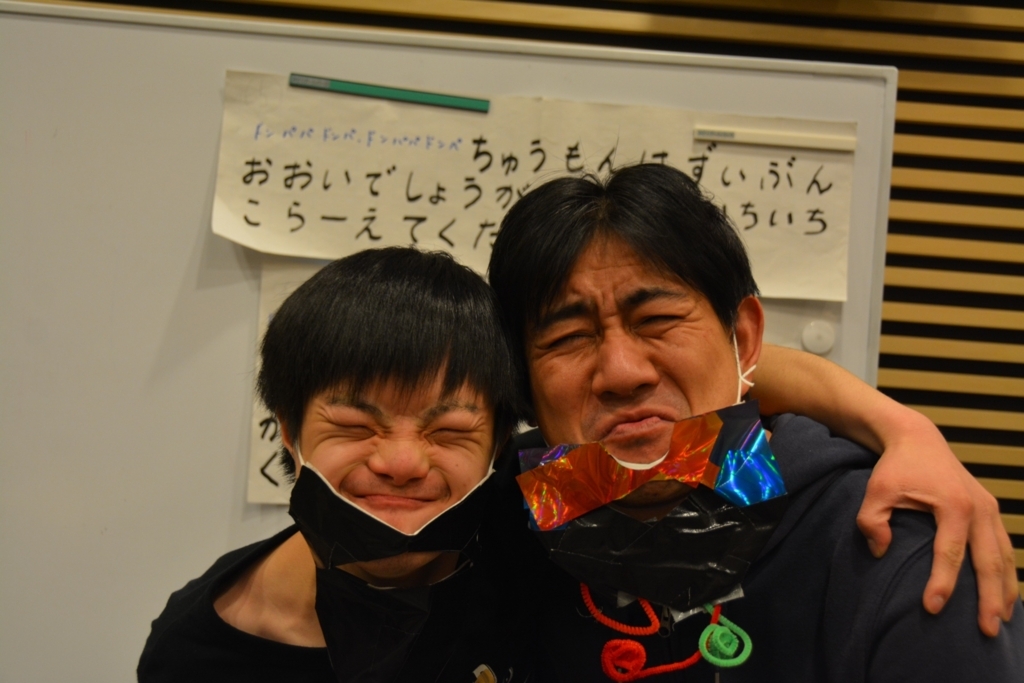

『注文の多い料理店・ぷかぷか版』に出てくる扉の言葉の歌。 ♪ ちゅうもんは おおいでしょうが どうか いちいち こらえてください ♪ この歌、コサックダンスのように踊ったらおもしろいんじゃないか、という提案が今日のピアニスト湯田さん(オペラ『ロはロボットのロ』の時のピアニスト)からあり、やってみました。 www.youtube.com ♪ つぼのなかの クリームを 顔や手足に すっかり塗って下さい ♪ www.youtube.com 自分たちが食べられてしまうことがわかり、紳士は泣き出します。ハヤチャンの相手はデフパペットシアターひとみの役者善岡さん。二人とも泣き顔がいい。 www.youtube.com 泣いて泣いてくしゃくしゃになった顔は東京に帰ってお風呂に入ってもなおりませんでした、という歌があるのですが、録画し忘れました。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。