ぷかぷか日記

タカサキ日記

子ども達はほんとうに楽しかったようです

学童の子ども達といっしょにパン教室やりました。 子ども達はほんとうに楽しかったようです。あっ、楽しい!っていう子ども達の気持ちがビリビリ伝わってきました。そんな楽しさの中に、当たり前のようにいるぷかぷかさんたち。ぷかぷかさんたちはパン教室に関してはみなさんベテランですので、何も言わなくても、きっちりとやるべきことをやってくれます。それを子ども達はちゃんと見ています。 ひょっとしたら、大人たちから障がいのある人たちのことをいろいろ聞いているかも知れません。でもパン教室の中のぷかぷかさんは、多分大人たちがいう「障害者」とはかなりちがうイメージだと思います。障がいのある人たちとおつきあいのない大人たちの多くは「障害者」に対してマイナスのイメージを持っています。あれができないこれができない、社会のお荷物、更には「障害者は犯罪を起こすんじゃないか」といったマイナスのイメージです。パン教室の中のぷかぷかさんたちはそれらをひっくり返すような働きをします。一緒にパンを作れば、彼らは「あれができないこれができない」人でないことはすぐにわかります。彼らの働きぶりを見れば「社会のお荷物」どころか、社会を引っぱっていく人です。まして「犯罪を犯すような人」でないことは、ちょっとおつきあいすればすぐにわかります。 そういう意味で、パン教室に参加した子ども達は、障がいのある人たちについて、すごい勉強をしたのだと思います。 今日のメニューは「菜種ロール」「メロンパン」「肉まん」「ピザーほうれん草のジェノベーゼ」「ミネストローネスープ」 ★保護者の方の了解を取っていないので、子ども達の顔はぼかしてあります。ま、それでも雰囲気は伝わると思います。 粉と酵母と塩と水を混ぜ、こねていきます。 メロンパンの皮になるクッキー生地を作る ピザのトッピング「ほうれん草のジェノベーゼ」を作る ほうれん草、ニンニク、オリーブオイルをフードプロセッサーにかける。 肉まんの具を作る。左のぷかぷかさんは大ベテラン。おひさまの台所では「春巻き姫」と呼ばれるくらい春巻きを作るのが得意。 発酵中の生地をワクワクしながらのぞき込む スープを作る ついさっき廊下で寝ていたセノーさんがジェノベーゼの味付けを ユースケさんが生地を計量しながら分割。それをみんなで丸めます。 メロンパンの皮を生地に張り付けて、スケッパーで線を入れます。 肉まんの成形が終わり、セイロに並べます。 ピザのトッピング ほうれん草のジェノベーゼソース パンが焼き上がります。 肉まんが蒸し上がります。 ピザが焼き上がって、八つに切ります。 できあがり! かずま君はお母さんといっしょにいただきま〜す。 かずま君はいわゆる「障がい児」です。すごい多動で、今日もお母さんは講師をやりながら、かずま君のことをいつも気にかけていました。そんなかずま君ですが、私たちにとってはとても大切な人です。なくてはならない存在です。それはちょっとおつきあいすればすぐにわかります。 pukapuka-pan.hatenablog.com かずま君がいると、こんなふうにまわりの世界が豊かになります。

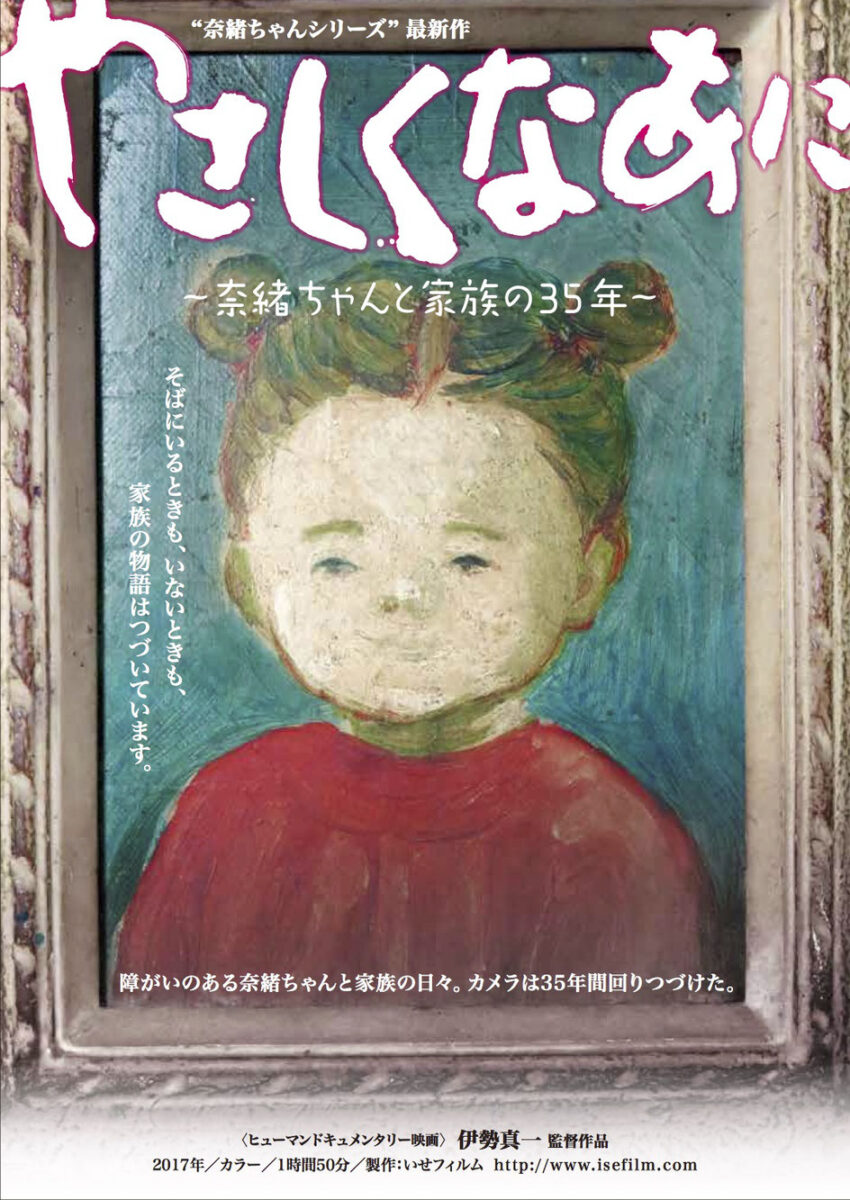

『やさしくなあに〜奈緒ちゃんと家族の35年』が上映されます。

3月25日(日)午後3時から大倉山ドキュメンタリー映画祭で『やさしくなあに〜奈緒ちゃんと家族の35年』が上映されます。 o-kurayama.com isefilm-movie.jimdo.com 映画のプレスリリースに「2016年夏、毎年のように通い撮影し続けた奈緒ちゃんの誕生日。 撮影は34年目となり、奈緒ちゃんは43才になった。」とあって、その半月後に相模原事件が起こります。奈緒ちゃんのお母さん(映画の監督のお姉さんにあたります)は「奈緒ちゃんや、障害者を嫌っている人もたくさんいることを思い知らされた…。この事件は、一人の異常者が起こした事件、というだけでなく、生産しないものには生きる価値がない、という今の社会の本音が反映されたのではないかと思う」と悔しそうに語っていたそうです。 伊勢監督の気持ちにスイッチが入り、この映画制作がスタートします。 《 姪っ子の奈緒ちゃんだけでなく、「たくさんの奈緒ちゃん」が生きている、生きてきた、生きていく、ということを見てもらわねば…と。 姉に励ましのようなメールを送ると、姉から返信が来ました。「奈緒ちゃんが生まれたから、たくさんの人やものが生まれた。奈緒ちゃんが生きたから、たくさんの人やものが生きた。」 その通りだ! 》 奈緒ちゃんがいたからこそ、そこにたくさんの物語が生まれました。『奈緒ちゃん』『ピグレット』『ありがとう』はその物語を記録したすばらしい映画です。 奈緒ちゃんはたまたまですが、私が瀬谷養護学校の教員をやっているとき、高等部に在籍していました。天真爛漫な方で、そばにいるだけで幸せな気持ちになりました。奈緒ちゃんはそうやって、自分だけでなく、まわりの人みんなを幸せにしてきたんだと思います。「街の宝」「社会の宝」「家族の宝」です。 ぷかぷかさんがそうであるように、障がいのある人たちはみんなを幸せにしているのだと思います。そのことにこの映画は気づかせてくれます。 奈緒ちゃんのお父さんとお母さんがケンカすると、奈緒ちゃんは 「ケンカしちゃいけないよ。やさしくなあに…っていわなくちゃ。」 というそうです。映画のタイトル『やさしくなあに』はそこから来たそうです。

明日の朝は「渋谷のラジオ」

ぷかぷかのアートを企業に売り込む営業資料を作ってくれたサービスグラントのプロジェクトチームの方たちが3月20日(火)朝8時から「渋谷のラジオ」に出演します。 スマホで聞く場合はこちら shiburadi.com 下記サイトでも公開されます。 note.mu

大人はもっともっと自由にならないと

2月のもえぎ野パン教室で知り合ったこーちゃんが お母さん、お兄ちゃんといっしょに、ぷかぷかにお昼ごはんを食べに来ました。 ぷかぷかさんのお昼ごはんのランチ、おいしいおいしいと言って食べ、スタッフを喜ばせていました。 久しぶりに会ったこーちゃんですが、そばにいるだけで幸せな気持ちになります。こーちゃんの持つ雰囲気というか、こーちゃんの発するオーラというのか、心がなごむのです。 お母さんは、いろいろ大変なときもあったけど、こーちゃんのおかげで人生が楽しくなった気がしますっておっしゃってました。学校でお友達ができるか心配したこともありましたが、こーちゃんはそんなことお構いなく、どんどん新しい関係を広げ、あっという間に子ども達の中では大人気になりましたね。 大人たちは障がいのある子どもにどうつき合ったらいいんだろう、なんていってましたが、子ども達はいきなり友達になってしまってびっくりしました、とお母さん。 先日のもえぎ野のパン教室でも、お姉さんたちが何も言わないのにこーちゃんにいろいろ教えていました。 こーちゃんを見つめる目がやさしい 大人はいろいろ考えないとつきあえないみたいですが、子ども達は直感でつきあっていきます。いいものはいいっていうその感覚が、障がいがあるとかないとかいったものを超えていくのだと思います。 こーちゃんのそばにいて感じる安らぎ、楽しさを、子ども達は大人以上に感じているのではないかと思います。 大人はもっともっと自由にならないと、人生、損してるんじゃないかと思いました。あれこれ考えず、こーちゃんのそばにいて感じる安らぎを、ああ、いいなぁって思っておつきあいする。ただそれだけです。マニュアルのようなおつきあいの仕方なんて、こーちゃんには通用しない気がします。

ヨコハマアートサイトの2017年度の報告会がありました

演劇ワークショップの助成金をもらったヨコハマアートサイトの2017年度の報告会がありました。27もの団体が発表するので、1団体の持ち時間はわずか3分。それでも3時間にわたる報告会でした。 《石川町ストリートアートプロジェクト》《子どもの感性を刺激する光と音と動きの体感アートイベント》《特集上映「変わりゆく街、変わりゆく子ども達ーハマを見つめたドキュメンタリー映画」》《障害者も健常者も分け隔てなく生きた芸術を広げようリビングアートネットワーク》《横浜湊映画祭2017「ユカがハマに帰って来る〜銀幕に映るヨコハマ〜」》《SLOE ACADEMY 福祉施設と地域コミュニティを繋ぐワークショップ》《大岡川アートプロジェクト「光のプロムナード」》《横浜下町パラダイスまつり2017+よこはま若葉町多文化映画祭2017》など、タイトル見るだけでもなんだかわくわくしてしまう団体が27もの事例を報告しました。 おもしろいなと思ったのは映像グループ「ローポジション」の企画した「変わりゆく街、変わりゆく子ども達ーハマを見つめたドキュメンタリー映画」の話。もう40年も前に録った『日曜日の子ども達』というドキュメンタリー映画に出演したかつての子ども達を地域の運動会で探したのだそうです。この映画はできて間もない頃、映画監督の四宮鉄男さんが竹内演劇研究所のスタジオで見せてくれました。堀田泰寛さんのカメラの美しさと宮沢明子さんのピアノの素晴らしさがいまだに印象に残っています。 記録映画「日曜日の子供たち」作品紹介 | Low Position BLOG! この映画に出演した子ども達(といっても今はもう50才くらい)を探し出し、この映画の意味を今あらためてこの時代の中でそのかつての子ども達といっしょに考えよう、というすばらしい発想の企画でした。 こんなオリジナルな企画が27もそろって発表し、3時間ではもったいないくらいでした。ぷかぷかも演劇ワークショップの報告をしたのですが、とても3分では語りきれません。ほかのグループもみんな同じ思いだったと思います。それぞれの企画と成果をもう少しみんなで共有できるような時間が欲しいなと思いました。 それぞれがオリジナリティあふれる企画で、この人たちを相手にまた助成金獲得のために勝ち抜かねばならないかと思うと、何とも気が重くなりました。

音に耳をすます時間があってもいい

1年続いた宮沢あけみさんの音楽のワークショップの最後の日。 www.youtube.com 宮沢さんとは第一期演劇ワークショップの記録映画を作ってもらって以来のおつきあい。シュタイナー教育の中の音楽療法士の資格を取るのだそうで、そのための実習として1年間、こんなワークショップをやってもらいました。 資格を取ったあとはワークショップは有料になるので、お金のないぷかぷかとしては残念ながらやめるつもりでいました。 ところが最後のワークショップをちょっとのぞいてみたら、みんなの集中する雰囲気がすごくよかったんですね。ちょっとのぞいただけでも、鐘の音が心にしみて、体が浄化されるように思いました。すごく心地いい時間。幸せな時間。ああ、ここでやめてしまうのはもったいない思いましたね。 音に耳をすます。たったそれだけのことなのに、心がすっきりします。人間、仕事ばっかりでは、心が痩せこけていきます。時に音に耳をすます時間があってもいい。そういう時間は人間を豊かにします。それはぷかぷかが生み出すものの豊かさにつながってきます。宮沢さんがやろうとしたことが、ちょっとだけわかった気がしました。 たくさんの人がお礼を言ってました。 ★宮沢さんの作った第一期演劇ワークショップ記録映画は8月4日(土)朝10時からみどりアートパークホールで上映します。近くなったらまたお知らせします。 www.youtube.com

サービスグラントのプロジェクトチームの方たちが3月20日(火)朝8時から「渋谷のラジオ」に出演します。

ぷかぷかのアートを企業に売り込む営業資料を作ってくれたサービスグラントのプロジェクトチームの方たちが3月20日(火)朝8時から「渋谷のラジオ」に出演します。 「渋谷のラジオ」に出演するのは、やはり語るに値する新しい価値みたいなものをぷかぷかで見つけたのだろうと思います。それがそのまま営業資料になった気がしています。 pukapuka-pan.hatenablog.com プロジェクトチーム6名のうち、5名の方は障がいのある人と全くおつきあいしたことのない人たちでした。そんな人たちが9ヶ月のおつきあいのあと、ぷかぷかの大ファンになり、すばらしい営業資料を完成させます。そこまで彼らを突き動かしたものはなんだったのでしょう。 よくある、障がいのある人たちのために何かやってあげる、といった発想では、あの営業資料は多分できなかったと思います。やはり彼らとのおつきあいの中に、社会を豊かにする、私たちの人生を豊かにするような新しい価値を見いだしたのではないかと思います。 彼らから最後にいただいた「感じたコト」「考えたコト」の中にこんな言葉がありました。 《 印象に残っている言葉のひとつに「もったいない」があります。高崎さんやヒアリングした方から「ぷかぷかさんのようなすばらしい人を知らないなんてもったいない」というような使われ方で何度も耳にしました。これほど前向きな「もったいない」は今まで聞いたことがありませんでした。 》 「もったいない」は私が遠慮気味に彼らの素晴らしさを語った言葉でした。でもその「もったいない」に込められた、実は熱い思いを、この人はプロボノ活動の中でしっかり見つけたのだと思います。3月20日の《渋谷のラジオ》では、そんなことも語ってくれるのではないかと楽しみにしています。 みんなでわくわくしながら聞きましょう。3月20日(火)の朝8時から生放送です。 スマホで聞く場合はこちら shiburadi.com 下記サイトでも公開されます。 note.mu ★この情報、ぜひ拡散して下さい。

ビオアグリが生み出す新しい価値と、ぷかぷかが生み出す新しい価値が合わさると…

木口福祉財団の集まりが兵庫県の芦屋であったので、集まりのあと、三宮からバスに乗って、息子が農業をはじめた淡路島に行ってきました。ビオアグリというグループで農業をやっています。ホームページ、下の方にFacebookがあります。 bioagri.jp 畑は草ボウボウでした。自然農法なので、野菜の生育に邪魔にならない限り草は抜かないそうです。 海がきれいです。 野菜は畑から抜いたばかりがおいしいと、人参、春菊、タマネギをかじりました。泥がついていても、農薬を使っていないので、土は体にいいそうです。 前日に泊まった息子のアパートでは畑で採れた根菜類の蒸し煮を作ってくれました。少量の水、油、塩の上に野菜を置き、3分ほど蒸すだけでできるそうです。素材のうまさがよくわかる料理でした。真ん中の木のお皿にのった料理がそれです。刺身は街で唯一活気ある魚屋で調理してもらいました。すぐそばに漁港があって、久しぶりにおいしい刺身を食べました。ごはんはなんと栃木の上野さんの玄米に畑で取れた黒豆を入れたもの。味噌汁には畑で採れた野菜が、これでもか、というくらいびっしり入っていました。息子を見直しました。 代表はまだ29才でバリバリの若者。 実家の八百屋が潰れ、どうして潰れてしまったのか調べているうちに、野菜を作っている農家が、いくらがんばってもなかなか自立できない社会のシステムに気がつき、そこから自立した持続可能な農業を目指してビオアグリを作ったといいます。その熱い志がまぶしいくらいでした。 ぷかぷかの話をしたら、おもしろい!コラボしましょう!と即決断。これでお金が儲かるとかではなく、新しい価値を生み出すようなコラボをしたいということでした。 具体的にはビオアグリの商品のパッケージデザインなどです。 生産者の似顔絵を入れ、ぷかぷかさんの手描きの文字で商品名を入れます。こんな感じです。 野菜にも似顔絵のラベルをつけたらどうかと思っています。どんな人が作ったかわかると、食べる側にとっては大きな安心感につながります。写真ではなく、似顔絵であるところがミソです。 ビオアグリが生み出す新しい価値と、ぷかぷかが生み出す新しい価値が合わさると、どんな新しい価値が生まれるのか、楽しみです。 そうそう、ぷかぷかのハード系のパンを淡路島で売ってくれるそうです。ぷかぷかもビオアグリの商品をお店に置きます。 おもしろいゲストハウスに行ってきました。息子が淡路島に引っ越して間もない頃、ここで暮らしていたそうです。 駐車場にはこんな楽しい絵が 駐車場にはこんな看板 いたるところに絵が ここは勝手口 入り口はこっち 厨房。忙しそうに動いているのがシェフ。近々ベトナムまでケータリングに行くそうです。ベトナムの素材で作るそうです。 レストランの壁 今日のメニュー 私の今日のランチ。一番上と二番目のメニューを合わせたてんこ盛りカレー。うますぎて、混ぜるとよくわからん味に。 ゲストハウスの裏にはパオがあって希望すればここに泊まれます。 ゲストハウスのお風呂は薪を焚くそうです。 ゲストハウスのオーナーは、裏に建てた小さな小屋でソーラー発電の家に住んでいました。できるだけ電気を使わない生活をしています。 薪を燃やすコンロ 子ども達が駆け回っていました。 くるくる市

どんな言葉を使えば、自分の思いが届くのか、一生懸命考える

3月3日に「親子でもっと社会に出て行こう」と日記に書きました。社会に関心を持ち、その社会に向かってもっと出て行って欲しいという思いで書きました。 2年ほど前、横浜市瀬谷区で「知的障害者ホーム建設 絶対反対」と書かれた手書きの看板が街道沿いに4年間も掲げられたことがありました。結果的にはグループホームの建設計画は潰れてしまいました。 普通の人ならどこに住もうとこんな問題は起こりません。障がいのある人の場合は、どうしてこんなことが起こってしまうのか、ということです。社会が障がいのある人たちをどう見ているかがとてもよくわかる事件だったと思います。 相模原障害者殺傷事件の時も「よくやった!」といった声がネット上に飛び交いました。人が殺されたのに「よくやった!」はないだろうと思いましたが、これがでも、現実です。こんなふうに障がいのある人たちのことを見ている人たちがたくさんいるということです。 こういった問題と私たちはどう向き合うのか。 相模原障害者殺傷事件の直後は、多くの福祉団体から、こんなことは絶対に許さない、といった声明が出されました。でも、大抵は一回きりです。一回きりの声明で、あの事件であらわになった問題は解決するわけがありません。そもそも声明といった類いのものに、問題を解決する力があるとは思えないし、あれでおしまいにする感覚もわかりません。本気で問題を解決しようと思ったのかどうか、です。 じゃあどうするのか、ということですが、ぷかぷかは日々「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」というメッセージを発信し、彼らとのいい関係を具体的に作ってきました。彼らとのいい関係の中で「表現の市場」の舞台も作ってきました。 彼らとのいい関係を広げること、それがぷかぷかが社会に対してやっていることです。 で、先日から上映会とトークセッションをやってはどうかという提案をし続けています。それは障がいのある人を排除するような社会と、これを機会にきちんと向き合って欲しいという思いからです。こういう具体的な機会があった方が、人は物事について深く考えられます。 たとえば、すー君やhanaちゃんは、どうして街の宝なのか、を自分の言葉で語るところから上映とトークセッションの準備が始まります。、障がいのある人たちのことを自分の言葉で社会に向けて語るのです。どんな言葉を使えば、障がいのある人はなんとなくいやだなぁ、と思っている人たちの心に、自分の思いが届くのか、一生懸命考えるのです。それが社会と向き合う、ということです。 この作業は自分を磨き、自分を豊かにします。 先日hanaちゃんのお父さんのことを書いたら、お母さんからこんなメールが来ました。 《 ありがとうございます😊 私もヘルプしながら見守りたいと思います。 数年前は私のことを 俺はそういうのは無理ー と生ぬるい目で見ていた人が、まさか自主的に動くとは!! ぷかぷか菌、すごいですねーーー笑 》 お父さんの顔がすばらしくいい!hanaちゃんのこと、好きで好きでしょうがいないんだと思います。その好きな気持ちを、どんなふうに書けばたくさんの人に届くのか、一生懸命考えて下さい。それが上映会とトークセッションをやることの意味です。

ぷかぷかさんの時間

今朝「セノーさんの時間」について書きましたが、セノーさんに限らず、ぷかぷかさんたちはみんないい時間、心地よい時間を作ってくれています。 お店が始まって間もない頃、こんなメールがたくさん入りました。 「なんかゆったりとした空間で、すごくよかった」 「ムリに作り出そうとしているものではなく、自然な空間。自然な静かな時間の流れ…自然に伝わってくる空気感。友達との話もゆっくり、じっくり出来ました。」 「ひさしぶりに、今日はやわらかい時間を過ごさせていただきました。」 「中で働いているユミさんが「すごいねー、いっぱい食べるねー」と厨房に話しているのが微笑ましく、明るい彼女にひとときの幸せをいただきました。」 開店してすぐの頃なので、まだセノーさんはいません。それでもこういう時間が生まれていたのです。 「なんかゆったりとした空間」「自然な静かな時間の流れ」「やわらかい時間を過ごさせていただきました」「ひとときの幸せをいただきました」 表現方法はいろいろですが、ぷかぷかさんたちの作り出す「宝のような豊かな時間」をみなさん味わったのだと思います。 時間がかかるとか、効率が悪いとか、生産性が低いとかで障がいのある人たちは社会から排除され、「時間がかからない」「効率がいい」「生産性が高い」方向を目指して「指導」され、「支援」されます。 でもこういう方向からは、お客さんの味わった「豊かな時間」は決して生まれません。 結局のところ、私たち自身がどういう生き方をしたいのか、どういう社会を目指すのか、というところにかかっていると思います。 昨年暮れに『pukapukaな時間』という冊子を作りました。ぷかぷかさんたちといっしょに生きることで生まれた時間をビジュアルに表現した冊子です。ゆったりとした豊かな時間がそこには流れています。相模原障害者殺傷事件を生むような病んだ社会を救う時間がそこにはあります。 息苦しい社会に向けた、私たちの精一杯のメッセージです。『pukapukaな時間』はまだたくさん在庫があります。ぜひ手に取ってみて下さい。ホッと救われたような気分になります。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。