ぷかぷか日記

タカサキ日記

また新しい物語がはじまる

大分から研修に来ていた中川さんのぷかぷか訪問記です。 ameblo.jp ameblo.jp ameblo.jp 人が出会う、ということはこういうことなんだとあらためて思いました。こうやってまた新しい物語がはじまります。だから人生はおもしろい! こうやって素敵な出会いを作ってくれたのはhanaちゃんであり、ぷかぷかさんたちです。彼らに感謝!です。彼らがいたから、こうやって中身の濃い出会いができた気がします。彼らがいなくても、人の出会いはあります。でも、彼らがいることで、その出会いの幅、深さみたいなものが、全くちがったものになります。 中川さんは障がいのある子ども達とのパン教室の企画でビジネスコンテストの最優秀賞を受賞したそうです。障がいのある人たちへの思いが審査員に届いたのだと思います。そしてそのときの賞金で今回ぷかぷかに来たそうです。 賞金は10万円だったそうですが、今回のぷかぷかの訪問は、10万円の何倍もの新しい価値を生み出した気がします。ここからどんな物語が生まれるのか、すごく楽しみです。

それは違うと自分の中で言い切るために…

ぷかぷかのドキュメンタリーを撮りたいと言っている石井さんのブログ meronpannn.hatenablog.com 《「障害者は不幸を生むことしかできない」という犯人の供述に…、 それは違うと自分の中で言い切るために… 》ぷかぷかに来ることにしたという石井さん。 「それは違うと自分の中で言い切るために… 」というきっぱりとしたいい方がいいですね。「決して忘れない」よりもはるかに前向きで、建設的です。言い切るために、映画を作る。なんてクリエイティブなんだと思います。相模原障害者殺傷事件以降の社会にあって、若い人がそんなふうに言ってくれることに未来への希望を感じます。本当にうれしいです。 ぷかぷかのドキュメンタリーの中で、そのことをどんな風に表現するんだろうと、できあがりがすごく楽しみです。今までとちがう目で見たぷかぷかが見えてくるのではないかと思っています。 8月4日(土)にみどりアートパークで相模原障害者殺傷事件を超える社会をどうやって作っていくかをテーマにぷかぷかの映画を何本か上映するのですが、その中で石井さんの映画も上映したいと思っています。石井さんにもお話ししてもらおうと思っています。

希望を作り出す「コツ」をお話しします。

7月21日(土)北九州の筑豊にある「虫の家」で相模原障害者殺傷事件2周年・追悼の集いのチラシができました。下記サイトのダウンロードボタンを押して下さい。 pukapuka-pan.xsrv.jp 筑豊で活動されている2名の方と対談の形で、相模原障害者殺傷事件について語っていきたいと思っています。 事件から2年がたち、事件について語られることも、本当に少なくなりました。事件直後は多くの人が「決して忘れない」なんていってたのに、そのときの決意はどこへ行ってしまったのでしょうか?忘れたわけではないにしても、事件以降、一向に変わらない障がいのある人たちを取り巻く社会の中で、何をするのか、といったあたりが曖昧な感じがします。「決して忘れない」を口にしたとき、じゃあ、この社会の中で自分は何をしようとしたのか、それをどこまでやったのか、やり続けているのか、そして社会はどう変わったのか、そこのところをちゃんと見ていかないと、「決して忘れない」の言葉は意味を持たなくなります。 pukapuka-pan.hatenablog.com そんな中で、相変わらずのらりくらりのぷかぷかですが、それでもなぜかぷかぷかさんのファンが増え続け、ささやかな希望を作り出しています。そのあたりの「コツ」をお話できたら、と思っています。優生思想云々のむつかしい、大きな話ではなく、誰にでもできる希望を作り出す「コツ」です。 pukapuka-pan.hatenablog.com

「指導」とか「支援」することでだめにしているものがたくさんあるんじゃないか

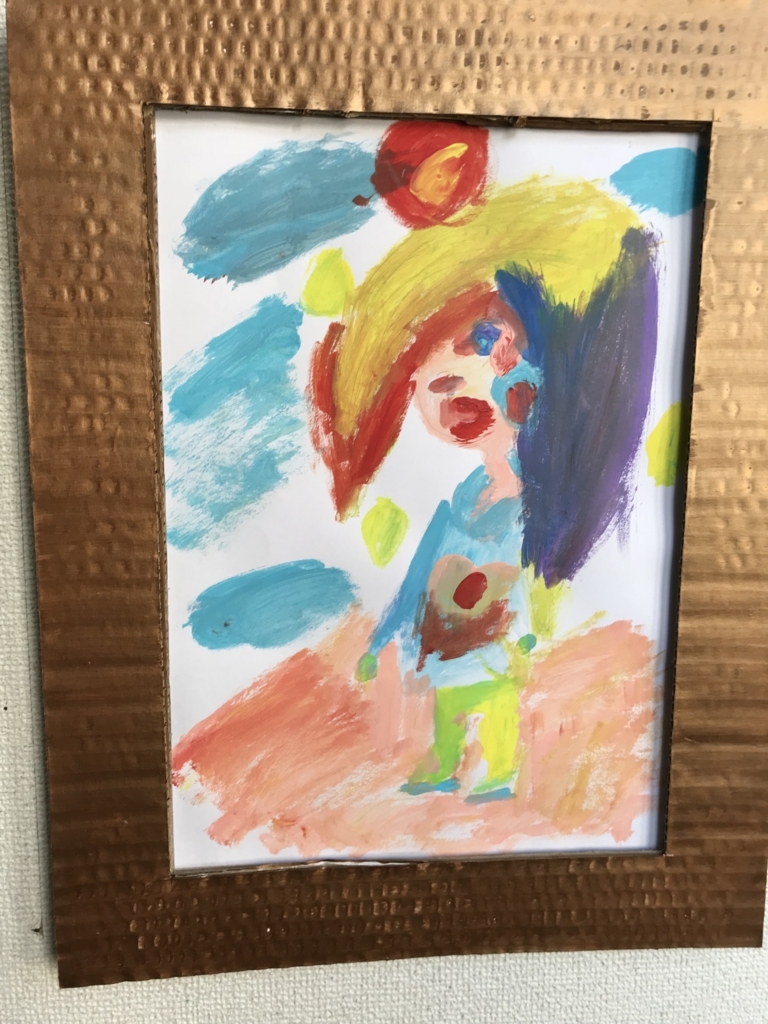

アート屋わんどに見学に来た方が 「やっぱりいろいろ指導して描かせているんですか?」 という質問をしました。 最近おもしろい作品がどんどんできあがっているので、そう思う人がいるかも知れませんが、たとえばミヨッシーのねこの絵。左の写真をモデルに右の絵を描きました。 こんな絵は私たちに指導なんかできません。いや、指導しないからこんな絵が描ける、と言った方がいいでしょう。 障がいのある人たちを前にすると、「指導」とか「支援」をしないといけないと考える人が多いです。いやほとんどの人はそう考えると言っていいでしょう。彼らとはほとんどの場合、そういう上から目線の関係だからです。 でも、そうすることでだめにしているものがたくさんあるんじゃないかと、ミヨッシーの絵は教えてくれます。「新しい文化」と言っていいほどのものを、「指導」したり「支援」したりすることで私たちがつぶしてしまっているのかも知れないのです。 下の写真はミヨッシーの絵を元にして作ったバッグです。私たちが「指導」して絵を描かせていたら、こんなすてきなバッグは絶対できないのです。こういうバッグがあるから社会が豊かになります。彼らはやっぱり社会を豊かにしているのです。だから「彼らとは一緒に生きていった方がいい!」ってずっと言い続けているのです。

ぷかぷかのドキュメンタリーを撮りたい

上智大学新聞学科でジャーナリズムを勉強している石井里歩さんがぷかぷかのドキュメンタリーを撮りたいと言ってやってきました。 新聞の記事でぷかぷかのことを知り、先週パン屋に来たそうです。会計の時にもらったありがとうカードにほっこりした気持ちになったり、コンノさんの機関銃のような質問攻めにあったり、踊ってる人がいたり、昼寝してる人がいたり、その自由な雰囲気にすごく魅力を感じ、その日の夜に「ぷかぷかのドキュメンタリーを作りたい」とメールがありました。いつでもどうぞ、大歓迎です、とメールを送って、今日あらためてぷかぷかにやってきた、というわけです。 来るなりテラちゃんとすぐのFacebook友達になってこんな笑顔。 障害のある人たちとかかわるきっかけを探していたようで、たまたま新聞にぷかぷかのことが載っていて、ホームページを調べ、ここならおもしろい関わりが持てそうだとやってきたようでした。 福祉の匂いが全くない方で、純粋におもしろい!って思ってくれたようでした。6月末締め切りのドキュメンタリー映画祭のようなものがあって、それを目標に15分くらいの映像作品を作りたいということでした。二、三人にターゲットを絞って取材するつもりだったようですが、今日半日くらいで魅力ある人にたくさん出会ってしまい、とても15分では収まりきらないと、うれしそうに悩んでいるようでした。 若い新鮮な感覚でまとめると、どんなぷかぷかが見えてくるんだろうと、今からわくわく楽しみです。6月にまとめておしまい、ではちょっともったいないですよ、というと、本当にそうですね、とその後もカメラ持って通って来るみたいです。 8月から始まる演劇ワークショップも誘いました。そこでは映像を撮るだけでなく、実際にワークショップに参加し、そこで見えてきたことを大切にしながら映像をまとめると、ただ外から撮っただけの作品よりも、もっと深い内容のものができるのではないかというアドバイスをしました。すぐにその気になったようなので、ひょっとしたら来年1月の舞台に立っているかも知れません。 わんどにはちょうど画伯がいて似顔絵を描いてもらいました。 石井さんは赤十字国際委員会主催の第二回ヤングリポーター・コンペティションで日本赤十字社賞を受賞しています。受賞作品の内容がすばらしいです。 jp.icrc.org また新しい楽しみが増えました。8月4日(土)みどりアートパークでの上映会では、石井さんの作品も上映したいと思いました。楽しみにしていて下さい。

しんごっちの人生をとことん楽しむような生き方が好きでした

4年前、脳腫瘍のため亡くなったしんごっちのお母さんが「お空のした」という新しい介護の事業所を立ち上げました。その社名に込めた思いには、空へ還っていったしんごっちへの思いにあふれています。 https://www.osoranoshita.com/blank-6 しんごっちはこうやって今もお母さんを支えているんだと思いました。 私はしんごっちの人生をとことん楽しむような生き方が好きでした。多分私の生き方と重なるところがあるのだと思います。 しんごっちの心ときめくような生き方を日記で紹介しています。ぜひ読んでみてください。こんなふうに密度の濃い人生を生きた青年がいたことを知って欲しいと思います。彼はいわゆる「重度の障害者」でした。でもそんなふうにしか見ないと、しんごっちのすばらしい生き方は見えてきません。「障害者」というレッテルは、相手を見えなくします。それは私たちにとって、そして社会にとって大きな損失です。 pukapuka-pan.hatenablog.com

世界はもっと豊かに

映画『ぷかぷかさんカナダをゆく』は4月完成予定でしたが、都合により8月に延期します。お待たせして申し訳ありません。8月4日(土)みどりアートパークホールで上映します。それに向けて制作進行中です。 先日ツジさん親子がスロベニアで開かれた世界自閉症フェスティバルに参加してきました。ぷかぷかのプロモーションビデオを上映し、大好評だったようです。何人もの方がDVDが欲しいといってきたそうです。 スロベニアの次はルーマニアでやるそうで、カナダで行われた世界自閉症フェスティバル主催者のレオノーラさんから多分誘いが来ると思います、とツジさんがおっしゃっていました。ルーマニアは遠いし、私は英語が苦手なので、パスしたいと言ったのですが、私がついていってもいいですよ、とツジさん。 いずれにしてもカナダへ行ったことがきっかけで、こういうすばらしい広がりが出てきたので、そこの部分も映画に取り込みたいと思っています。ツジさんのスロベニア報告とか向こうで撮ってきた写真などです。 カナダで上映会をやったとき、「障がいのある人たちとの関わり方が変わってくる気がする」とか「豊かにするとか耕すという言葉がとても新鮮でした」といった意見が出ましたが、ぷかぷかさん達と一緒に創り上げた「新しい価値」が海外でも認められたのだろうと思います。日本から遠く離れたスロベニアでもDVDが欲しいという方がたくさん現れたというのはすごい話だと思います。 秋にはぷかぷかの新しいホームページが完成しますので、そこには海外の方が見てもわかるような英語のサイトも作ろうと思っています。 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」「障がいのある人たちは社会を耕し、社会を豊かにしているんだよ」というメッセージが、世界中に広がっていけば、世界はもっと豊かに、そして何よりも平和になるような気がしています。 これがぷかぷかのメッセージ

ぷかぷかさん達は、やっぱり社会をやわらかく耕してくれる

報道関係の方から 「社会の変わらぬ偏見や差別も、それをひょいっと越えるぷかぷかさんとのギャップもありのまま伝えたいものです。」 というメールが来て、「ひょいっと越えるぷかぷかさん」という表現がおもしろいと思いました。 偏見や差別の対象であるぷかぷかさん自身が、そういったことを「ひょいっと越える」。これって、すごいことじゃないかと思います。偏見や差別の中で押しつぶされてしまうのではなく、それを飄々と「ひょいっと越える」。 私たちが「それはおかしい」「それは間違っている」といくら言っても、差別、偏見の状況は変わりません。言えば言うほど、言葉のむなしさを感じてしまいます。言葉の限界を感じます。 いや、言葉の問題ではなく、私たち自身の問題ですね。もはや言葉では解決できない私たち自身の問題。グループホームの説明会でのあのぼろくそに言われる雰囲気。どうすれば解決に向かうのか、本当に頭を抱えてしまいます。それをぷかぷかさん達が「ひょいっと越える」ヒントを示してくれる。 ぷかぷかさん達は、やっぱり社会をやわらかく耕してくれるのだと思います。 そうか、今度説明会のような機会があれば、ぷかぷかさんを連れて行こう!そうすれば、あの膠着状態もきっとやわらかくほぐしてくれるんだって思いました。

湘南ヴィヴィットアート展2018

湘南ヴィヴィットアート展に行ってきました。味のある作品が今年もたくさん集まっていました。こういう作品はもっともっと社会に出て行った方がいいですね。社会に出していく方法を私たちがもっともっと工夫しないと、せっかくの作品がもったいないです。 ハヤチャンの作品 のぼさんの作品 アマノさんの作品 フタミンさんの作品 アリサさんはこんなすてきな作品を描きます。 この方もいい絵を描きます。 入り口にあったこの絵もそうです。 こんなTシャツもありました。 テラちゃんは似顔絵を描いていました。なぜか髪の毛がありません フタミンさんも今日は似顔絵師

I AM A MAN(私は人間だ)

今朝の朝日新聞「1968 抵抗のうねり」は、いろいろ思うことの多い記事でした。 digital.asahi.com 中でもアメリカに関する記事は秀逸でした。 「I AM A MAN(私は人間だ)」 今年4月4日アメリカテネシー州メンフィスで、そう書かれたプラカードを掲げ、大勢の市民が行進したそうです。 1968年、黒人清掃員二人は清掃車に巻き込まれて死にました。待遇改善や安全対策を求めてストライキが発生。 抗議する作業員に白人の市長が 「おい、BOY。何の用だ」 と怒鳴りました。それに対して一人の作業員が返した言葉がプラカードに書かれていた言葉。 「I AM A MAN(私は人間だ)」 なんてすばらしい言葉なんだと思いました。 彼が人間なら、白人の市長は自分が人間であることを忘れているのではないか。そのことを端的に突きつけた言葉だと思います。 白人の市長の、相手をとことん見下す目線は、障がいのある人たちのグループホーム建設に反対する人たちの目線とおんなじだと思いました。 「おまえ達はここに住むな」 などと、どうして平気で言えるのかと思います。相手が障がいのある人であれば、何言ってもいい、という感覚。 相手が黒人なら、なに言ってもいい、何やってもいい、という感覚と同じです。 そういった感覚の人間に、アーダコーダ理屈で反論するのではなく、ひとこと 「 I AM A MAN(私は人間だ)」 と言い返した作業員の言葉。なんて深い言葉なんだろうと思います。 障がいのある人たちを蔑む言葉が蔓延する社会にあって、私たちもまた 「 I AM A MAN(私は人間だ)」 に匹敵する言葉を持たないとだめな気がしました。 障がいのある彼らも、この時代を一緒に生きている人間、ということ。そのことを忘れてはいけないし、そのことを語る言葉をもっともっと持たねば、と思うのです。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。