ぷかぷか日記

タカサキ日記

「トク!」の意味をちょっとだけ体感します

6月4日(月)朝9時から桜美林大学でぷかぷかさんたちと一緒に、「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がトク!」をテーマにした授業をやります。プロモーションビデオカナダ版を見たあと、ぷかぷかさん達と、双六を使ったわかりやすい哲学対話のようなものをやり、「トク!」の意味をちょっとだけ体感します。 担当の林先生の授業案 私がぷかぷかさんに惹かれているのは、話をしているとあったかい気持ちや楽しい気持ちになるからです。 「え!?そんな発想出てくる~!?」という驚きや、スキンシップのあったかさ、自分の世界に没頭している彼らを見ることでうまれるうらやましさ、自分のことや生活、社会をふりかえる時間ができること、とにかく彼らといると楽しいことです。 こういう驚きやあったかさ、楽しさ、自分を見つめることを「すごろく」を通してぷかぷかさんを知ることから感じてもらえたらと思いました。 「すごろく」には「お休みの日は何をしていますか」「お店で好きなパンは何ですか」「お仕事で一番すきなことは何ですか」のようなものをコマに書いておき、ぷかぷかさん→参加者1→ぷかぷかさん→参加者2→ぷかぷかさん→参加者3という形で各グループ進めていくのがよいと思います。 まとめると、 高崎さんのお話(ORカナダ映像)(10分あるいは30分) カナダ映像(OR高崎さんのお話)(30分あるいは10分) ↓ グループに分かれて「すごろく」(40分) ↓ リアクションペーパー(感想)記入の時間(10分) 一般公開の授業ですので、参加してみたい方は担当の林先生までメールして下さい。 hayashik@obirin.ac.jp 桜美林大学はJR横浜線淵野辺駅よりバス7〜8分です。 pukapuka-pan.hatenablog.com

ぷかぷかさん達がいる限り、そこから希望が生まれる。

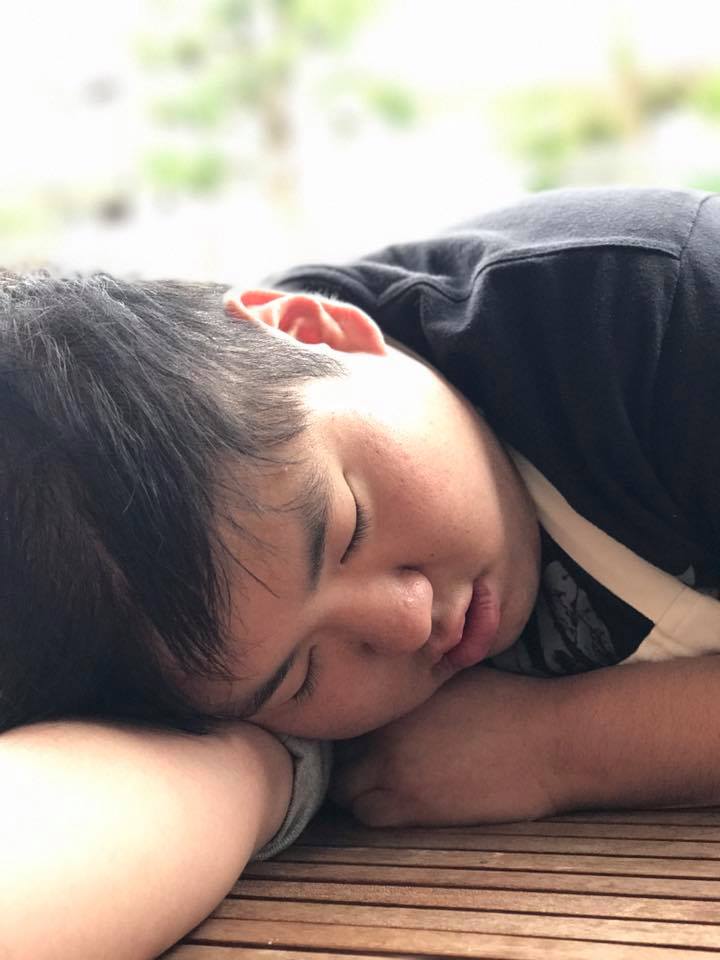

昨日ブログで紹介した筑豊「虫の家」の事務局長高石さんの息子さんの話に、 pukapuka-pan.hatenablog.com 先日大分からぷかぷかに研修に見えた中川さんが、自分のFacebookにこんな言葉を書いていました。 もしうちの子が、担任の先生から、こんな風に見られていたら、と思うと胸が痛みました。 高石さんの記事を読んで、子どもではなくて、周りの感性の問題なんじゃないかと思います。 高石さんの話を読んで、胸が痛む、という感性がやはり大事な気がします。そういった感性が、衆くん(高石さんのお子さん)を受け持った担任にはなかった、ということです。 ただ、そこに書かれた言葉は担任の正直な気持ちなんだろうと思います。 食事が始まって驚いた。箸が使えないのである。握りしめて使っても、食べ物が口に入らず、とうとう手づかみで食べ始めた。生活能力、言語能力共に、同学年に比べて低い。注意をしても、指示をしても全く通じない… 「驚いた」とありますから、多分担任になった人は、初めてこういう子どもを受け持ったのではないかと思います。ただこういう目線を持った教員は、その後の9年にわたる義務教育の中で、少なくない数いた、と高石さんは書いています。そして相模原障害者殺傷事件の犯人の障害者観と、どれほどの距離があるのだろう、と高石さんは書きます。そしてそういった障害者観が社会全体にあふれている、と。 そこをどうやって変えていくのか。社会全体を見渡すと、ほんとうに気が重いです。気が重いですが、希望はあります。希望が持てたのは、ぷかぷかさん達のおかげです。 私自身養護学校の教員になったとき、それまで障がいのある子どもとおつきあいした経験が全くなく、障害児教育の勉強もしていなかったので、やっぱり驚きました。当時の私の中にあった人間のイメージをはるかに超えることを子どもたちはやってくれて、もうどう対応していいかわからなくて、「ひゃ〜っ!どうしよう、どうしよう!」と、本当に子ども達を前におろおろする毎日でした。 衆くんの担任のように「生活能力、言語能力共に、同学年に比べて低い」などと冷静に分析するのではなく、ただただ「ひゃ〜っ!どうしよう、どうしよう!」とおろおろしていたことが、結果的にはよかったと思っています。 なぜか。 おろおろしたが故に、彼らと「人として出会えた」のです。 おろおろしながらも、彼らと過ごす毎日が、すばらしく楽しかったのです。教員になる以前のふつうの会社勤めの日々よりもはるかに輝いていましたね。重い障がいを持つ子ども達と過ごす日々が、ふつうの人たちと過ごす日々よりも、私にとっては輝いていたのです。 できないことや、いろんな問題行動があっても、そばにいると、妙に心が安らぎ、心があたたかいもので満たされたのです。もう、本当に、抱きしめてやりたいくらいの気持ちでした。 彼らのそばにいるだけで幸せな気持ちになりました。人に対してそんな気持ちになったのは初めての経験でした。この人たちとずっと一緒に生きていきたいな、って思うようになったのは、一番最初に受け持った、一人でごはんも食べられない、うんこの始末もできない、言葉もしゃべれない、障がいの重い人たちのおかげです。彼らとの強烈な出会いがあったからこそ、今のぷかぷかがあるのです。 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」「その方がトク!」というメッセージは、障がいの重い彼らが教えてくれたのです。そしてそのメッセージが、今、社会を少しずつ変えてきているのです。 中川さんの指摘する「周りの感性の問題」についてもう一つ。 セノーさんは、あまり働かないので、前にいた作業所で自分の居場所を失いました。お父さんはいたたまれない気持ちで、保護者会でなんとかして欲しい、あまり働かない息子もいさせて欲しい、と頼んだそうです。でもだれも助けてくれなかったそうです。同じように障がいを持った子どもの親が、こういった問題に対して、何の痛みも感じない、ということが私には信じられないのですが、中川さんの指摘する「周りの感性の問題」だろうと思います。「あまり働かない息子も、ここにいさせて欲しい」というお父さんの必死の思いに、何の痛みも感じない感性です。 そんなセノーさんですが、今ぷかぷかにあって、たくさんのファンがついています。よく働くようになったわけではありません。相変わらず寝てるときの方が多いくらいです。でも、寝てるときもファンがついているのです。寝ながらファンを作り、お客さんを作り、ぷかぷかの売り上げに貢献しているのです。寝ながらしっかり働いているのです。 見学に来た方が「きゃ〜、セノーさんがいる!」って、アイドルを見つけたように感じで駆け寄ったりすることもあります。 働かない、ということで排除してしまう作業所と何がちがうのでしょう。 だから、社会を変えていくことに、希望はあるのです。ぷかぷかさん達がいる限り、そこから希望が生まれるのです。 7月21日(土)筑豊の「虫の家」では高石さんとそんな希望のある話ができたら、と思っています。ぜひおいで下さい。 7月21日(土)の案内は下記サイトのダウンロードボタンを押して下さい。 pukapuka-pan.xsrv.jp

今、私たちが社会を本気で変える、にはどうしたらいいのか

7月21日(土)筑豊にある「虫の家」で相模原障害者殺傷事件をテーマにしたトークセッションを行います。その話し相手の一人高石さんが障がいのある息子さんをめぐる社会的な状況について書いています。 問題はこの困難な社会的な状況を、どうやったら変えていけるのか、ということだと思います。 〈あべ「一強」が生み出す不寛容な空気云々〉とか〈障害者はいない方がいい、みたいなメッセージが出ていないか点検することが大事〉など、いろいろ書いてありますが、それ自体はきわめて正しいことであっても、そのことで社会が変わるわけではありません。現状分析、あるいは問題の分析をすることと、社会を変えることはどうもつながっていない気がします。 今、必要なことは、私たちが社会を本気で変える、社会をリアルに変える、ということです。そのためにはどうしたらいいか、ということです。 ぷかぷかには「ぷかぷかさんが好き!」というファンがたくさんいます。「ぷかぷかさん」は、ぷかぷかで働く障がいのある人たちのことです。高石さんの書かれた障がいのあるお子さんの置かれた社会的な状況とは全く正反対です。 こういう状況を作り出そうとはじめから考えてぷかぷかを作ってきたわけではありません。ファンの出現は、全く想定外でした。 ぷかぷかさんが好き!、ということは、「障がいのある人が好き!」と言っているわけで、どうしてこんなことが起こったのか。そこにぷかぷかのヒミツがあります。 7月21日(土)のトークセッションの前にぷかぷかのプロモーションビデオカナダ版の上映をします。ビデオのタイトルは『The Secret of Puka Puka』です。日本語で言うと『ぷかぷかのヒミツ』。 高石さんと一緒に、そのぷかぷかのヒミツについて語りながら、社会を変える方法を提案できたら、と思っています。乞うご期待!です。 pukapuka-pan.hatenablog.com

ヨコハマアートサイト満額採択!

演劇ワークショップの助成金を申請したヨコハマアートサイトから満額採択の連絡がありました。100万円です。 ●選考委員より 《 実績もあり、福祉施設による地域に根ざした活動として評価します。運営体制の 見直しと、継続的な活動へ向けた仕組みの構築に期待し、満額採択とします。》 ●審査のポイントは 【芸術性】芸術的要素に対象活動項目の推進を期待できるか。 【地域協働】地域との連携・協力関係、または地域への貢献が期待できるか。 【将来性】実施活動により、活動または地域において将来的な発展や成長が期待できるか。 【実現性】経験・技術・人材など事業実現のためのリソースを有し、具体的な計画があるか。 【収支バランス】適正かつ実現可能な収支予算か。 ●審査員 市民セクターヨコハマの副理事長をはじめ、大学の教員2名、フリージャーナリスト、美術館学芸員など5名。 気合いを込めて書いた申請書だっただけに、素直にうれしいです。 申請書の内容はこのブログに書いています。 pukapuka-pan.hatenablog.com 事業の継続性についてはこちら pukapuka-pan.hatenablog.com いちばんのポイントは、やはりぷかぷかさん達と地域の人たちでやる演劇ワークショップへの熱い思いと、それを通してお互いが気持ちよく暮らせる社会に向けて、社会を少しずつ変えたいという思いが審査員のみなさんに伝わったことだろうと思います。 熱い思いが更に熱くなったのは相模原障害者殺傷事件でした。 「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」 などと犯人は言いました。いてもたってもいられないくらい腹が立ち、その怒りが、演劇ワークショップへの思いを更に熱くしました。 「障害者はいた方がいい」と思える事実を作ってやろうじゃないか、「障がい者はみんなが幸せに思うようなことを生み出す」という事実を作ってやろうじゃないか、と企画に気合いが入ったのです。 その甲斐あってか、満額採択になったのは、相模原障害者殺傷事件以降でした。相模原障害者殺傷事件への怒りを込めて書いた申請書が、満額採択になったというのは、ちょっと複雑な気持ちですが、演劇ワークショップの企画に磨きがかかったのは確かです。 「決して忘れない」なんて言ってるだけでは、社会は何も変わらないのです。積極的に前に出ること、障がいのある人たちを「守る」のではなく、彼らと一緒に前に出ること、「攻め」の姿勢を貫くこと、そこで彼らと一緒に新しいものを創り出すこと、それが大事じゃないかと思います。 演劇ワークショップは、彼らと一緒に「新しい文化」といっていいほどのものを創り出すことができたと思っています。その企画と実績が審査員に届いたのだと思います。 満額採択にはなりましたが、演劇ワークショップには200万円を超える資金が必要です。今年はその不足分を全部自分でまかないました。ただでさえ貧乏なぷかぷかが更に貧乏になった気がします。ぷかぷかは貧乏でも、ちっとも不幸だと思っていなくて、幸せな毎日を作りだしています。みんなの笑顔を見てください。ただ、お金がないとやっぱり困ることもあるので、貧乏を抜け出すために企業とのコラボを考えたり、いろいろ戦略を考えています。でも、100万円の資金を稼ぎ出すにはまだまだです。 演劇ワークショップは、お金がないからやめる、というふうにはいかないほどの大きな社会的な意義があると思っています。 「おーし、わかった」と思われた方、ぜひ応援してください。あなたの思いが、社会を変え、社会を豊かにします。 pukapuka-pan.hatenablog.com

北秋田でワークショップと上映会、トークセッション

北秋田でワークショップやりました。 段ボールで怪獣を作ります、という計画に対し、用意されていた段ボールはすべて広げた段ボールで、ええっ!とちょっと焦りました。これで怪獣を組み立てるのは大変です。ワークショップの始まる直前に気づき、みんなに協力してもらって大慌てで、四角い箱に組み立てました。ところが用意されていたガムテープが、ビニール製で、手でちぎれません。これも急遽手でちぎれる布製のガムテープを大量に買いに行ってもらったり、もう直前まではらはらの準備。 参加者が70人も集まり、ちょっとびっくり。時間も1時間弱しかなかったので、場を一気に集中させる必要があります。で、久しぶりに「マルマルマル」を歌うことにしました。70人が丸くなって座り、右隣人の膝、自分の膝、左隣の人の膝、自分の膝、と順番にたたきながら歌います。場を引っぱっていこう、場のテンションを上げていこう、つい歌にも気合いが入り、歌いながら自分の中でどんどんテンションが上がっていくのがわかります。1番から4番まで2回くらい歌うと、もう声がかれてしまってくたくたでした。その状態でワークショップを始めるのですから、結構大変でした。 1から7まで番号を言ってもらい、70人を10グループに分けました。直前に大慌てで作った四角い段ボールの箱を適当に使って怪獣を組み立てています。グループの人たちで相談して「怪獣の名前」「吠え方」「得意技」を考えてもらいます。ワークショップはお互いの関係を作ることが大事で、そのためのこれは大事な作業になります。 制作時間は15分、と区切ったのですが、だらだら作るのではなく、途中で終わったにしても集中して作る方が意味があります。結果的には30分くらいかかったのですが、思いのほかみんな集中してできたように思います。 はじめる前は、準備の手違いでちょっと焦ったこともありましたが、それでもこんなおもしろいことができちゃいました。ここがワークショップのおもしろいところであり、ワークショップの持つ「チカラ」だろうと思います。 今回参加したのは、障がいのある人たちとふだんからおつきあいのある人たちだったようですが、ふだんおつきあいのない地域の人たちが参加すると、もっとおもしろかったのではないかと思います。新しい出会い、新しい始まりが、そこから生まれます。 ぷかぷかのプロモーションビデオビデオカナダ版の上映のあと、 「ぷかぷかはどうしてこんなにもいろいろ映画作ったり、芝居作ったり、情報発信したりするんですか?」 という質問がありました。 養護学校の教員になってすぐ、こんなすてきな人たちを学校の中に閉じ込めておくのはもったいないと思い、武蔵野の原っぱに養護学校の子ども達を連れ出したりしたことが最初でした。そこで障がいのある人たちとふだんおつきあいのない人たちと予想もしなかった素敵な出会いがたくさんありました。 pukapuka-pan.hatenablog.com pukapuka-pan.hatenablog.com この「もったいない」とか、「彼らとおつきあいした方がトク!」という感覚が、彼らと一緒に街へ出る様々な行動の根っこにある気がしています。ぷかぷかを街の中に作り、今も前へ前へ進めているのも、すべてこの「もったいない」「トク!」という感覚です。映画を作ったり、演劇ワークショップをやったり、情報発信するのも、すべて根っこにはこの感覚があります。 「共に生きよう」とか「共生社会を作ろう」などという言葉が、いつも言葉だけで、さしたる実績を作ってないことを考えると、「もったいない」や「トク!」という感覚は、彼らと一緒に生きていく世界を作っていく上でものすごい「チカラ」を持っている気がするのです。 「もったいない」とか「トク!」という泥臭い感覚を侮るなかれ、です。

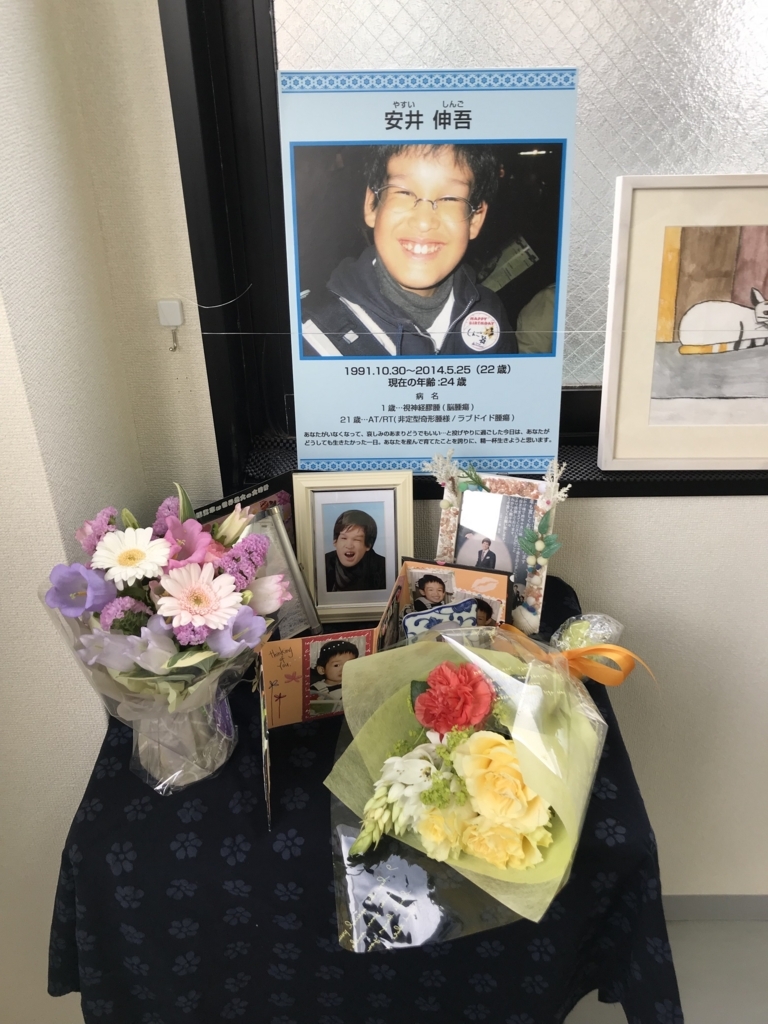

あなたを産んで育てたことを誇りに、精一杯生きようと思います。

しんごっちが亡くなって4年。お母さんからのメール。 伸吾の4回目の命日を迎えます。 プライベートなことではありますが、弊社「お空のした」に深く関わることでもあるため、日頃お世話になっています皆様に生前息子(伸吾)が描き遺した絵を観ていただきたくて事務所内いっぱいに飾ります。 伸吾との闘病生活がなければ立ち上げることのなかった会社なので、一年に一度この日は伸吾への想いを込めた日にしようと企画しました。 で、今日、その会場へ行ってきました。 伸吾さんの写真の下にはお母さんのメッセージ 《 あなたが どうしても生きたかった一日 》 一日一日をめいっぱい楽しんで生きた伸吾さんの生き方が大好きだったので、《あなたが どうしても生きたかった一日》は、切なくて、とても重い言葉でした。 《 あなたを産んで育てたことを誇りに、精一杯生きようと思います。》 伸吾さんは今なおお母さんを支えています。 伸吾さんが亡くなったあと、お母さんは小児ホスピス設立の仕事に打ち込んでいました。そのときにできたプロモーションビデオです。 www.youtube.com これはpvプロボノの内田英恵さんが作りました。内田さんはぷかぷかのプロモーションビデオを世界自閉症フェスティバルの主催者に紹介し、そのことがきっかけでぷかぷかの映画がカナダバンクーバーで上映されました。今日はその内田さんともばったり会いました。こういうつながりがおもしろいですね。 今日の会場には伸吾さんの懐かしい絵がたくさん飾ってありました。いつか機会見つけて、また「しんごっち展」をぷかぷかでやりたいなと思いました一日一日をめいっぱい楽しんで生きた伸吾さん。そんな伸吾さんの人生にふれてみたいと思うのです。 pukapuka-pan.hatenablog.com

障害児がいるからこその、あなたの人生を

花岡さんがまたまたすばらしいブログを書いていました。障がいのある子どもを育てているお母さんたちへの熱いエールです。 ameblo.jp 真ん中あたりにある 障がいが発覚した時に投げ捨てたと思っている、あなたが思っている幸せ、、、 それは本当に「幸せ」なんでしょうか?? と、最後にあった 心のおもうままに生きてください(^^) 障害児がいるからこその、あなたの人生を。 という言葉がすばらしくいいですね。 「障がいのある人たちと一緒に生きていった方がトク!」 と思う文化をぷかぷかは作っています。ぷかぷかは障がいのある人たちと一緒に生きることで、日々笑顔があふれています。 ぷかぷかさんと「哲学対話」をした学生さん達はこんな笑顔になりました。 社会の中で蔑まされている障がいのある人とお話しして、どうしてこんな笑顔になるのでしょう。そこをちょっと考えてみて下さい。 学生さん達は、ぷかぷかさんとお話しして、こんな顔のできるとてもいい時間を過ごしました。一日の中の、幸せな時間だったと思います。ぷかぷかさんと一緒に過ごすことで生まれた幸せな時間。 彼らと一緒に生きる時間を不幸と思うか、幸せと思うか。それはある集団の考え方であり、その集団の「文化」といっていいものだと思います。彼らを排除する文化と、排除しない文化。 文化はその内容によって社会の豊かさを生みます。ぷかぷかはたくさんのファンを作り出すことで、地域社会を豊かにしてきました。 彼らと一緒に生きることは、私たちの人生が豊かになることです。 「障害児がいるからこその、あなたの人生」 社会の偏見にとらわれることなく、子どもとしっかり向き合えば、子どもはきっとあなたを笑顔にしてくれます。笑顔は豊かな人生の始まりです。

対話内容よりも対話している状況そのものに意味があり、多くの学びがあった

先日、立教大学から教授を含め7名の方が見え、ぷかぷかさん達と「哲学対話」をしました。「哲学」という言葉はむつかしいイメージがありますが、何でも自分たちの話したいことをテーマにして対話をしていこうということです。対話を通して相手のことをもっと知ろう、と。 立教大学の人たちはいろんな場面で「哲学対話」をやり、いろんな発見をしているのですが、今回はぷかぷかさんと「哲学対話」をして、ぷかぷかさんのこと、障がいのある人たちのことをもっともっと知りたいと思ったようです。そういうフラットな気持ちがいいなと思います。彼らの表情を見ると、ぷかぷかさんへ向かう気持ちが伝わってきます。 「今日はどんなことについて話をしたいですか?」 の問いに「障がい」「おいしい食べ物」「仕事」「楽しいこと」などが上がりましたが、ナカタクさんの意見でまずは「障がい」について話し合うことになりました。 ナカタクさんは小学校の頃、勉強になかなかついていけなくて、その頃に「障がい」のせいでついて行けないんだということに気がついたそうです。でも、障がいのある人たちの行っている支援級には行く気がしなかったと言います。ただ「劣等感」が自分の中にはずっとあって、大学生を見ると学力があるっていいな、と今でも思うそうです。 ぷかぷかでは自分の絵が評価され、今、毎日をすごく楽しんでいるようです。毎月発行される「ぷかぷかしんぶん」には、ナカタクさんのギャグマンガコーナーが常設されています。 ナカタクさんの話を聞きながら、「障がい」というのは、まわりとの関係性の中で生まれてくるものだとあらためて思いました。 仕事で楽しいこと、仕事以外で楽しいこと、絵の話、鉄道の話、映画の話、ディズニーランドの話など、話題は多岐にわたりました。ぷかぷかさん達の意表を突く発言に大笑いしながら、学生さん達はどんどん心を開いていったようでした。 途中寝っ転がってしまう人がいたり、何度もトイレに行く人がいて、そのたびに「トイレに行ってもいいですか?」とまじめに確認したり、わぁーわぁー声を出しながらウロウロする人がいたりで、いつものぷかぷかさん丸出しでした。 対話のテーマよりも、対話すること自体に意味がある、と場の雰囲気の変わり様を見ながら思いました。フラットな対話は、人と人とのつながりを作ってくれます。自分でものを考えるきっかけを作ってくれます。学生さん達は、障がいのある人はどういう人なのかを対話を通して考えたと思います。障がいのある人たちへの「偏見」は自分で考えないところから生まれます。 障がいのある人たちのグループホーム建設に反対する人たちへの説明会に参加したことがありますが、障がいのある人たちへの「偏見」(「障がいのある人たちは性犯罪を犯すんじゃないか」といった根拠のない偏見)が先行し、「対話」をしながら、本当のところはどうなんだろうとみんなで考えるような雰囲気は全くありませんでした。 対話を通して自分の頭で考える、ということが大人達にはできなくなってる気がしました。「偏見」に根拠はなくても、障がいのある人たちのグループホーム建設をつぶしにかかるような「力」を持ちます。そこが怖いと思います。 障がいのある人たちはなんとなくいや、怖い、近寄りたくない、社会のお荷物、社会の負担、といった「偏見」「思い込み」は彼らの生きにくさを生むだけでなく、社会を貧しくします。 そんな中にあって今回の「哲学対話」は、今までにない新しい希望を見せてくれた気がしています。あとで送られた来た学生さん達の感想は、社会が見失っている新鮮な目線を感じました。 参加した学生さん達の感想です。 ●●● ぷかぷかさんとてつがくたいわする。 お話をいただいたときから、どんな話が出来るのだろうかとワクワクしながら、一方で上手く私の考えを伝えられるか不安な気持ちでいました。 でもそれは杞憂に終わりました。 気づいたらお互いに好きな電車の話やディズニーの話で盛り上がっていました。僕たちから話すのではなく、ぷかぷかさんからどんどん質問が来る。しかもその質問からは、心から聞きたいという想いが伝わってくるんです。 てつがくたいわをしていると、こういう聞き方をしたらもっと深まるかな、面白くなるかな、みたいな思惑がつい私は働いてしまいます。 そんなことよりも、もっと純粋に心から繋がろうよ、話そうよ、という姿勢をぷかぷかさんから学びました。 今回2時間も話しました。でももっと話したいことがたくさん出来ました。 特に天野さんともっと電車について語り合いたいです! てつがくたいわは、社会が作り出している障がいのある人とない人という枠組みを壊し、その場にいる人たちが繋がることを可能にするマジックです。 そのマジックを通して、今回ぷかぷかさんと繋がりがもてたことはとっても嬉しいです。 近いうちにまた遊びに行きます! ありがとうございました! クリームパンとても美味しく、幼少期の味を思い出しました。 これもまた一つのマジックですね。 ●●● この度は貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。ただでさえ突然知らない人たちが大勢で押しかけて、その上録音機材の設置やテレビ収録なども加わり、かなり非日常の空間になっていたことと思います。しかしそんな中で、哲学対話のもつ魅力が大いに発揮されたのではないでしょうか。私の考える哲学対話の魅力は大きく分けて二つあります。以下、おとといの対話のことを交えて、一つずつ述べてみようと思います。 第一に、場の空気が一つになって居心地よくなること。今回も対話が始まったとき→中盤→終盤と徐々に場があたたまって、「もっとお話ししていたい」と思える一つの共同体がつくられていったように感じました。特に、さいとうさんは対話の終盤でディズニーランドの話になった際、私たちに問いをたくさんかけてくれました。その問いに考えをめぐらせてから答え、また問われ、考え、答え…という行為を繰り返しているうちに、自然と一つになっていく感覚がありました。これぞ対話の醍醐味であり、私が哲学対話をやめられない理由でもあります。 第二に、新しい価値観が生み出されることです。今回は対話内容よりも対話している状況そのものに意味があり、多くの学びがあったと考えます。対話後も、私の中で価値観がぐるぐる揺らいでいます。例えば、障がいについて。ぷかぷかさんたちはみなユニークで楽しく、もっとお話ししてみたいと思わせる魅力をもっていました。いわゆる「障がい」と呼ばれているものがその人にあろうとなかろうと、自分だけの魅力は誰しももっています。私たちがやるべきことは、その魅力を最大限に発揮することではないでしょうか。そんなことを喚起させられる対話の時間だったように思います。 今回の哲学対話は、対話の魅力・人間の魅力を再確認し、新しい発見もあったという点で、貴重な経験となりました。このような機会を与えてくださり、感謝しきれません。ぜひまたご一緒に何かできればと思います。ありがとうございました。 ●●● ぷかぷかさんでの初めての哲学対話は、お仕事の好きなところ、趣味、苦手なこと、絵を描くことなどについて対話をしました。 私は対話の間、皆さんの言葉や表情、仕草に注目せざるを得ませんでした。それは「障害者」との哲学対話だからではありません。ぷかぷかさんたちがとても素敵に見えたからです。素直で優しくて率直な発言の一つ一つがあたたかく、その人らしさに溢れていました。 私は、最近、色々なことにとらわれて哲学対話でありのままに自分らしくあることがなかなかできずに悩んでいました。しかし、今回の哲学対話から、難しく考えずに目の前の相手に向き合うこと、自分の思いに素直であること、そして、のんびり楽しむことを学びました。 哲学対話のいいところは、じっくり聴き、問い合うことでお互いをよく知り、仲良くなれるところだと思います。私はすっかりぷかぷかさんのファンになってしまったので、ぷかぷかさんたちともっともっと哲学対話をしたいです。今後ともよろしくお願いいたします。今回は本当にありがとうございました。 ●●● 私もぷかぷかさんの皆さんと同じで今日が初めての哲学対話でした。知的障害のある方が多くいらっしゃると聞いていたので、どのような感じになるのか全くわからず、楽しみである一方少し不安に思っていました。しかし、実際に哲学対話をしてみると、普段ゼミ生同士で対話している時よりも自分の考えを素直に伝えてくださる方が多く、上手く対話できるのか?という心配は一瞬で消え去りました。 踏み込んで障害の話をしていいのかどうかわからず、初めは手探りでしたが、皆さんがご自身から障害についての考えをお話しして下さり、触れてはいけないと思っているのは自分の誤解であることに気づかされました。 ぷかぷかの皆さんは、こちらがハッとするような意見を多く出してくださり、改めて自分の生き方や仕事に対する考え方を振り返ることができました。 ●●● 哲学対話の中で、「辛いことや大変だなと思うことはありますか」という質問に対して、「ない」とおっしゃっていたのを聞いて、私が普段「辛い辛い」と思う時というのは逆に何がそう思わせてるのかなと、新しい問いをいただきました。 とても楽しい時間をありがとうございました。お弁当もごちそうさまでした。とても美味しかったです! 電車好きのアマノさんの絵。湘南ヴィヴィットアート展に出品しました。50cm×80cmの大作です。 カメラが3台も。NHKとぷかぷかが依頼したロゴスフィルムの人たち。 取材に来たマスコミの方は きのうは、なにもテーマを決めずどんなふうに議論がつながっていくのだろうと、はじめはすこしハラハラとしながら見ていたのですが、口火をきったのがぷかぷかさんで、最初は少し緊張していたのかぎこちなかった学生さんの雰囲気が、どんどんときほぐされて和やかになっていったのがとても印象的でした。 また、単にぷかぷかさんから話をきく、ということにとどまらず、電車やディズニーなど、本当にふだんの友達や家族との会話のような自然な会話もいつのまにかうまれ、次のワークショップのアイディアまででてきて、高崎さんのおっしゃっていた「フラットな関係」の一端が垣間見えた、とてもいい映像になったのではないかなあと感謝しております。 ★たくさんの写真は取材に来た毎日新聞の方に撮っていただきました。1時間ちょっとの時間で198枚も撮ってくれました。いい写真がたくさんありました。今回はその一部を使わせていただきました。 ★ロゴスフィルムの人たちに撮っていただいた映像は編集し、「ぷかぷかさんと哲学対話」(仮題)という作品に仕上げます。障がいのある人たちとの関係を作る上での新しい切り口みたいなものが見えてくると思います。DVDにして、あちこちで上映したいと思います。できあがりましたらまたお知らせします。

桜美林大学で授業

桜美林大学グローバルコミュニケーション学群というむつかしそうなところから授業を頼まれました。そこの先生とは神奈川県主催のNPOと企業、大学を結ぶ集まりで知り合いました。私のいう「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がトク!」の「トク!」の言葉に衝撃を受けたそうです。どうしてそんなことが言えるのか、それを確かめにお店に何度も来たり、演劇ワークショップに参加したりして、「トク!」の意味を実感し、今はぷかぷかの大ファンになっています。 今度授業の中で障害者問題を取り上げるので、「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がトク!」と言い続けているぷかぷかさんにぜひ来て欲しいという依頼でした。「トク!」を少しでも実感してもらうために、ぷかぷかさんを連れてきて欲しいということでした。プロモーションビデオカナダ版を上映したあと、ぷかぷかさんも交えたトークセッションをやろうかなと思っています。 もうすぐ相模原障害者殺傷事件から2年がたちますが、こういった試みをあちこちでやることで、犯人の言う「障害者はいない方がいい」のではなく、「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」「その方がトク!」とみんなが自然に思えるような関係が広がっていくといいなと思っています。 「トク!」を実感できる授業の出前します。お問い合わせ下さい。045−453−8511 pukapuka@ked.biglobe.ne.jp www.obirin.ac.jp

愛おしくなる女性達の絵

先日ヴィヴィットアート展に行ったとき、アリサさんに初めてお会いしました。絵は以前から金子さんを通して知っていたのですが、ご本人に会ったのは初めてです。 福祉事業所で働く傍ら、こんなすてきな絵をたくさん描いています。お父さん、お母さんが絵はがきを作ったりしていますが、それほど売れているとは思えませんでした。ヴィヴィットアート展に来る人なんて、本当に少数です。すごくもったいない気がしました。 アリサさんの描く女性は、とても表情が豊かです。 ちょっとすました女性は何を思っているんだろう、こちらをひたと見つめる女性は何を見つめているんだろう、ちょっとおしゃれした女性はこれからどこへ出かけるんだろう…って考えながら見ていくと、絵に描かれた女性達が生き生きと生き始めます。 女性一人ひとりの人生が一枚の絵から見えてくるのです。ひとりの人生が見えてくるほどの絵なのです。アリサさんはその人生を想像しながら描いたのでしょうか?人生を想像しないと、多分、この絵は描けません。 ちょっと悩んでいるような人、思い詰めているような人…楽しそうに笑っている絵は一枚もなくて、どこか愁いを帯びたような女性達。 だからなんだか愛おしくなってしまいます。人間に対する愛おしさ。 アリサさんはいわゆる「障害者」といわれている人です。でも、こんなすばらしい絵を描きます。「健常者」といわれている私たちが逆立ちしても描けないような絵です。 この絵の前に立つと「障害者」とか「健常者」という区分けは一体何なんだ、ということになります。そういう区分けは社会を貧しくするだけです。 そんな区分けはやめて、やっぱりみんなで一緒に生きていった方が、社会は豊かになる気がします。 このすてきな女性達の絵。この人は何を思っているんだろう、この人は何を言おうとしているんだろう、って想像しながら絵を見ていくと、すごく楽しいです。いろいろ想像しているうちに、絵の女性が愛おしくなります。これを描いたアリサさんが愛おしくなります。 ★企業活動の中でこの絵を使ってみたいところがありましたら連絡ください。045−453−8511 pukapuka@ked.biglobe.ne.jp

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。