ぷかぷか日記

タカサキ日記

「一緒に生きていった方がいい」を、あの時の体のほてりの中で納得したのだと思います。

7月21日(土)の相模原障害者殺傷事件をテーマにしたNHKスペシャルの最後の方に登場したカツタさんがブログをはじめました。 (NHKスペシャル見逃した方、オンデマンドでぜひ見てください。) www.nhk-ondemand.jp カツタさんは相模原障害者殺傷事件が起こったとき、「障害者はいない方がいい」という犯人の言葉を否定しきれない自分がいた、といいます。自分の中にも彼らを別な世界の人として意識の外に追いやろうとしている感覚があった、といいます。 その後NHKラジオ深夜便で「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」という私の言葉を聞いて、その真意がよくわからなかった、といいます。ダウン症の子どものを持つお母さんが「この子がいなければいいのに」と思ったことがある、という新聞記事を見たこともあって、「一緒に生きていった方がいい」という言葉は衝撃でした、ともいいます。 そんなことがあって、「一緒に生きていった方がいい」という言葉の真意を確かめにぷかぷかまでやってきました。私と話をしただけでなく、パン屋で一日体験実習をし、演劇ワークショップにも参加して、ぷかぷかさんと一緒に表現の市場の舞台にも立ちました。 そんな経験のあと、いろいろ思うところがあったようで放課後デイサービスで障がいのある子ども達を相手にする仕事を始めました。ブログはそこでの日々をたんたんと語っています。 tantantanto.hatenablog.com 障がいのある子ども達と、とても丁寧に、謙虚に向き合っています。何よりも子ども達との日々をすごく楽しんでいます。そのことがビリビリと伝わってきます。 ぷかぷかに来る前と、来たあとの、この変わりようがすごいな、と思いました。私の話よりも、やはりぷかぷかさんと出会ったことが大きいと思います。特にぷかぷかさんと一緒に演劇ワークショップをやり、ぷかぷかさんと一緒に発表会の舞台に立ったことが、すごく大きかったと思います。 ぷかぷかさんと一緒に舞台に立つ、というのは、自分をかなぐり捨て、もう無我夢中でぷかぷかさんといっしょに舞台の世界、その時間を生きる、ということです。熱い時間が、カツタさんのからだを流れたと思います。 あの時の体のほてりはなんだったのか。 それを問い詰めた先に、今の仕事があるような気がしています。 「一緒に生きていった方がいい」を、あの時の体のほてりの中で納得したのだと思います。 納得したとは言え、実際の現場では、恐る恐るの出発だったと思います。でも、そんなことお構いなしに、子ども達は次から次にいろんなことやらかしてくれます。もうどうしていいかわからず、おろおろするような毎日ではなかったかと想像します。おろおろしながらも、それでも、思いがけない、心のほっこりするような出会いが子ども達とあったのだと思います。ブログにはその出会いが丁寧に書かれています。 事件の犯人の言葉を明確に否定できなかった人が、今、障がいのある子ども達と楽しい日々を過ごしていること。こういう人が少しずつ増えること、それが〈社会が変わる〉ということです。障がいのある人たちといい出会いをする人をたくさん作れば、こんなふうに〈社会が変わる〉のです。相模原障害者殺傷事件を超える社会は、こうやって少しずつ前に進んでいくのだと思います。

一緒に、居心地のいい社会を作りましょう。

今朝、横浜夢ファンドの事務局に電話し、ぷかぷかへの寄付がどれくらい集まっているか聞きました。なんと222,000円も集まっていました。ありがとうございました。 でも、演劇ワークショップをやるには残念ながらまだ80万円ほど足りません。あ、忘れてた、という方、申請書は8月20日に事務局に持って行きますので、それまでに寄付の手続きをお願いします。 申請金額はぷかぷかへの寄付の額+7万円(第1回目の申請の時の基準額)+審査員の評価による加算によって決まります。 審査員の評価項目は「公益性」「計画性」「活動の継続性及び発展性」「先駆性、独創性、専門性」「公開性」の五つ。このうち「公益性」と「先駆性、独創性、専門性」が重視されます。 各項目一人5点、「公益性」は×3、「先駆性、独創性、専門性」は×2で点数が加算され、合計40点で五人の審査員の合計で決まります。 160点〜200点 基準額よりも増額 121点〜159点 基準額 0点〜120点 基準額よりも減額 というわけで、なかなか厳しいのです。 ま、でも、こういう厳しさがあるから、申請書をがんばって書く気が起こります。申請した額通りもらえるのであれば、事業の内容が深まりません。 この機会に、あらためて演劇ワークショップの「公益性」「計画性」「活動の継続性及び発展性」「先駆性。独創性、専門性」「公開性」について考えたいと思っています。 「公益性」についての説明は 〈 不特定多数の人の利益に供した事業を行っているか。加えてその事 業が一般の人々に開かれたものであり、地域や市民への還元性があ るか。〉 演劇ワークショップは、障がいのある人たちと一緒に生きる理由が明確に見えるような芝居を作ります。「共生社会を作ろう」といった耳障りのいい言葉だけで済ますのではなく、障がいのある人たちと実際に6ヶ月もかけて芝居を作るのです。そしてできあがった芝居を大きなホールの舞台で発表します。作っていく過程はすべてネット上に公開します。 ここで創り出す芝居は、社会を豊かにする文化です。障がいのある人たちを排除しない文化です。みんなが居心地良く暮らせる文化です。 〈 不特定多数の人の利益に供した事業を行っているか。加えてその事 業が一般の人々に開かれたものであり、地域や市民への還元性があ るか。〉 にすべて当てはまります。 「計画性」についての説明は 〈・事業や資金計画などに、無理のない計画を組んでいるか。 ・その事業や経費は、必要性を充分に踏まえたものとなっており、過分な経費となっていないか。〉 演劇ワークショップはもう5年もやっています。無理な計画であれば5年も続けられません。あるとすればスタッフの継続性ですね。今年から演劇ワークショップに関わるスタッフを増員します。 「活動の継続性及び発展性」の説明は 〈 ・団体の活動が、団体の自主的・自発的な思いやきっかけによって、地域や市民への還元のために開始され、継続しているものか。 ・助成金を受けることで、より幅広いサービスの提供や、活動範囲の 拡大などに繋がっていく可能性があるか。〉 演劇ワークショップは、この説明通りのことをやっています。〈団体の自主的・自発的な思いやきっかけによって〉始まったものであり、〈地域や市民への還元のために〉膨大な量の情報発信を行っています。 第五期は40万円かけて記録映画を作ります。毎回のワークショップを全部記録します。障がいのある人たちと一緒に活動する場の豊かさが、そこから生まれる作品の豊かさが、きっちりと記録されます。映像制作はロゴスフィルムです。助成金を受けることでこれが実現します。 logosfilm.jp 「先駆性。独創性、専門性」の説明は 〈 活動実績や今後の活動計画の中で、先駆性、独創性、専門性を持っ た事業の発展が期待できるか。〉 演劇ワークショップの試みは、福祉の世界だけでなく、社会全般の中でも、先駆性、独創性、専門性を持ったものだと思います。「障がいのある人たち」は、あれができない、これができない、とマイナス評価が圧倒的に多い社会にあって、彼らとクリエイティヴな関係を作り、その中で社会を豊かにするような作品を作ろう、というきわめて先駆性、独創性に富む試みだと思っています。 「公開性」についての説明は 〈 事業運営について情報が公開され、透明性があるか。 ・事業の運営方法や対象、経費の用途に関し、誰もが理解できるような表現がされているか。〉 演劇ワークショップについてはすべてネット上でオープンにしています。社会の大切な財産になると考えるからです。何よりもこういった試みは、あちこちでやって欲しいという思いがあります。 というわけで、20日まで、申請書作りをがんばります。絶対に「勝ちに行きます」。 寄付をお忘れの方はこちらをご覧下さい。 一緒に、居心地のいい社会を作りましょう。 ぷかぷかは横浜夢ファンドの登録団体になっています。夢ファンドに寄付をしていただくとぷかぷかにお金が入ります(寄付の申込書の希望する団体の欄に「NPO法人ぷかぷか」とお書きください)。税制上の優遇措置があります。詳しくは下記サイトをご覧下さい。 横浜夢ファンド 横浜市 市民活動推進基金とは 横浜市 寄附をお考えの方に ★寄付の申込書の希望する団体の欄に「NPO法人ぷかぷか」とお書きください。 横浜市 基金の活用 横浜市 税制上の優遇措置

hanaちゃんは、みんなの生きることを楽にしてるのかも

花岡さんのブログを見落としていました。 ameblo.jp トークセッションの間、おんぶしたり抱っこしたりのhanaちゃん。この自由なトークセッションの雰囲気がいいですね。 この自由なhanaちゃんの姿に何を思うか、ですね。 「ああ、いいなぁ」 と思うか 「ちゃんとしつけないとだめなんじゃないの」 と思うか。 少なくともあの時ホールにいた人たちは、hanaちゃんの自由さにおおらかでした。おおらかになれた、というのは、ホールにいた人たちもhanaちゃんのおかげで自由になれたのだと思います。 「ちゃんとしつけないと…」 と思う人は、その人自身がどこか不自由です。 hanaちゃんのファンは、hanaちゃんのおかげで自由になった人たちかな、と思いました。 私自身、養護学校の教員になって何が良かったかというと、障がいのある子ども達と出会って、自分自身が自由になれたことです。自分を縛り付けていた様々な規範が、彼らのおかげで、とれた、というか、そこから自由になった気がします。なんか生きることがすごく楽になりました。 hanaちゃんはそうやって、みんなの生きることを楽にしてるのかも知れません。「生産性」をあげるよりも、もっと大切なことをやっている気がします。 下の写真、冷蔵庫を開けっ放しにして、ひんやりした風に当たりながらゲームに熱中 ふつうなら「あ〜、だめだめ!」って大騒ぎするところを、 【hana流 ・熱中症対策】 どーも、ピーピーピーピーピーピーピーピ冷蔵庫のドアのアラームがずーーーーっと鳴ると思っていたら、hanaが冷蔵庫の前で携帯ゲームを楽しそうにやっていた、、、 頭いいな 笑 と書く花岡さんのセンスがいいと思うのです。

「生産性」とはちがう評価軸を持った文化を創り出す

8月18日(土)から第五期演劇ワークショップが始まります。 演劇ワークショップは障がいのある人たちと地域の人たちが一緒になって芝居を作る活動です。何かをやってあげる、という上から目線ではなく、どこまでも彼らとフラットな関係で、一緒に芝居を作ります。彼らと一緒に新しいものを創り出すのです。 「彼らがいないとできないもの」 「彼らがいてこそできるもの」 が見えてきます。これはそのまま彼ら、つまりは 「障がいのある人たちと一緒に生きる理由」 になります。 それはまた、新しい文化を生み出します。障がいのある人たちを排除する文化(たとえば「生産性」こそ一番、とするような文化)に対して、彼らを排除しない文化、彼らと一緒に生きていった方がいい、という文化を生み出します。「生産性」とはちがう評価軸を持った文化、といってもいいと思います。それは、障がいのある人たちはもちろん、みんなにとっても居心地のいい文化です。 「生産性」とはちがう評価軸を持った文化は、社会を豊かにします。何かと息苦しい社会にあって、それはとても大事な文化になります。 息苦しさを覚えながらも、じゃあそこをどうすればいいのかがなかなか見えない中で、彼らはそこを抜け出すヒントをくれるように思います。第五期の演劇ワークショップは、まさにそこをさぐります。 pukapuka-pan.hatenablog.com 演劇ワークショップをやるにはお金がかかります。進行役、ピアニストなどの講師料、会場費などで200万円を超えるお金がかかります。ヨコハマアートサイトから100万円の助成金をもらうことが決定していますが、残り100万を超える費用は助成金をもらうめどが立たず、今のところ自費で行う予定です。貧乏なぷかぷかにとって100万円は大変な額です。 表現の市場の舞台は入場料の取れるレベルだと思いますが、障がいのある人たちと全くおつきあいのない人たちにこそ見て欲しいので、入場料は無料にしています。 たとえ収益がなくても、この演劇ワークショップは続けなければならない事業だと思っています。演劇ワークショップが生み出す文化 「障がいのある人たちを排除しない文化」 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい、という文化」 「〈生産性〉とはちがう評価軸を持った文化」 は、今社会にとってとても大事だと思うからです。 そういう思いを寄付の形で、ぜひ支えて下さい。 寄付は、お互いが気持ちよく暮らせる社会への〈投資〉です。自分が目指す社会を実現するために汗を流す一つの方法です。 ぷかぷかは横浜夢ファンドの登録団体になっています。夢ファンドに寄付をしていただくとぷかぷかにお金が入ります(寄付の申込書の希望する団体の欄に「NPO法人ぷかぷか」とお書きください)。税制上の優遇措置があります。詳しくは下記サイトをご覧下さい。 横浜夢ファンド 横浜市 市民活動推進基金とは 横浜市 寄附をお考えの方に ★寄付の申込書の希望する団体の欄に「NPO法人ぷかぷか」とお書きください。 横浜市 基金の活用 横浜市 税制上の優遇措置 集まった寄付の額を元に助成金の申請書を書きます。助成金申請書の締め切りは8月末ですので、寄付をお考えの方は、8月25日くらいまでにお願いします。 障がいのある人もない人もお互いが気持ちよく暮らせる社会を、一緒に作っていきましょう。

〈なんでもいいから一番にな〜れ〉をさぐる

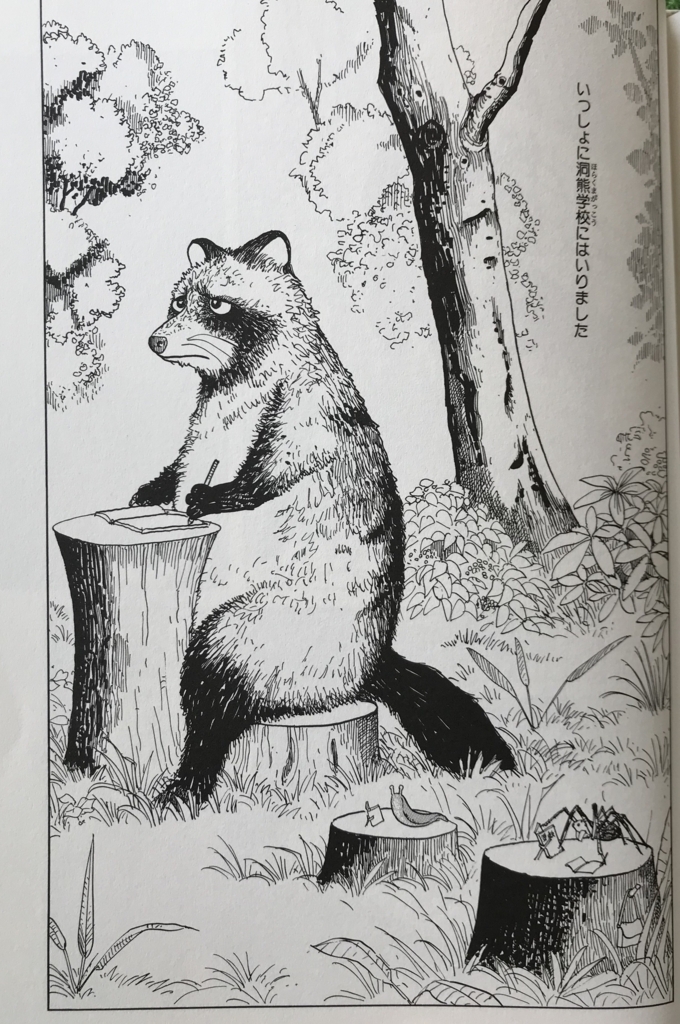

8月18日(土)から第五期演劇ワークショップが始まります。今期は宮澤賢治作『ほらクマ学校を卒業した三人』(ぷかぷか版)を作ります。 原作は結構残酷というか、えぐい感じがするので、もう少し違う感じで、賢治が問いかけた問題をぷかぷからしく表現したいと思っています。 賢治は何を問いかけたか。それはほらクマ学校の校歌にあります。 ♪ カメはのろまに 歩いて見せた ウサギだまされ昼寝した 早いはえらい 大きいはえらい 勝てばそれまで だまされたが悪い なんでもいいから 一番にな〜れ なんでもいいから 一番になれ なんでもいいから 一番にな〜れ なんでもいいから 一番になれ 〈 早いはえらい 大きいはえらい 勝てばそれまで だまされたが悪い なんでもいいから 一番にな〜れ なんでもいいから 一番になれ 〉 と、物語に出てくる〈赤い手長のクモ〉と〈銀色のナメクジ〉、それに〈顔を洗ったことのないタヌキ〉に競わせます。 クモとナメクジとタヌキの絵を描くとこうなります。この三人が、 〈 なんでもいいから一番にな〜れ 〉 と、ほらクマ学校で教え込まれ、卒業後、お互い相手を馬鹿にしながら競い合います。で、最後は三人とも惨めな死に方をします。ほらクマ先生は、三人とも賢い、いい子供らだったのに、実に残念だった、といいながら、大きなあくびをします。 みんなが一生懸命になってやってきたことが、大きなあくびをする程度のことに過ぎなかった、というわけです。 ワークショップではぷかぷかさん達と一緒にこの校歌を歌い、 〈 なんでもいいから一番にな〜れ 〉 の意味を探ります。 ぷかぷかさん達は、理屈っぽい話は苦手ですから、〈赤い手長のクモ〉と〈銀色のナメクジ〉〈顔を洗ったことないタヌキ〉は一番になるために何をやったのかをまず考えます。 簡単な物語を考え、芝居で発表します。それをお互い見せ合い、 〈 なんでもいいから一番にな〜れ 〉 の意味を探っていこうというわけです。 〈 なんでもいいから一番にな〜れ 〉 は、私たちが子どもの頃から何の疑いもなくやってきた考えのように思います。 〈一番になることがいい〉〈成績がいいことがとにかくいいことだ〉はからだに染みついていて、そういう視点で人を分けていきます。知らず知らずのうちに〈生産性〉があるかないかで人を評価してしまっています。 そういう視点は人を追い込み、息苦しい社会を作っていきます。 〈生産性〉の期待できない障がいのある人たちは社会から排除されていきます。 昔、養護学校の教員になって最初に受け持った子ども達はみんな重度の障がいを持った子ども達で、おしゃべりすることも、文字を書くことも、一人で着替えしたりトイレに行ったりすることもできない子ども達でした。 〈 なんでもいいから一番にな〜れ 〉 からもっとも外れる子ども達でした。じゃあ、その子達は全くだめな子ども達だったかというと、そうではなくて、今まで知らなかったなんともいえない人の魅力を持っていて、毎日おつきあいしているうちに、私は彼らに惚れ込んでしまったのです。 そばにいるだけで、心がほっこりあたたかくなる人なんて、それまで私のまわりにいた 〈 なんでもいいから一番にな〜れ 〉 とがんばっている人たちの中にはいませんでした。 〈 なんでもいいから一番にな〜れ 〉 で一生懸命やってきたのは、なんだったんだと思いました。おしゃべりすることも、文字を書くことも、一人で着替えしたりトイレに行ったりすることもできない子ども達が、 〈 それはちがう 〉 といっていたのだと思います。 ぷかぷかさんと一緒にワークショップをやることで、そういうことが見つかればいいな、と思っています。

テラちゃんと出会って

テラちゃんはお客さんが来ると、前置き抜きで、いきなり友達になってしまいます。「はじめまして」ではなく「Facebookやってますか」「友だち申請していいですか」とスマホを借りて、自分でFacebookのページを開き、あっという間に友達になってしまいます。ふつうに見ると、かなり乱暴なやり方です。でも、たいていの人は「あっ、何、この人」と、びっくりしながらも、なぜか友達になってしまいます。テラちゃんの人柄ですね。 そんなテラちゃんとの出会いを上映会の日の午後のトークセッションでゲストの松井さん(NHKデスク)は、こんなふうに語ってくれました。 〈 はじめてぷかぷかを取材した日、いきなり「Facebookやってますか」とかなんとか早口でいろいろいわれ、ちょっとどぎまぎしてしまったんですが、テラちゃんのやわらかい手でぎゅっと握られたり、テラちゃんのあたたかいからだがぴったり寄り添ってきていろいろ話しかけられたりする中で、「ああ、障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいんだ」って、実感しました。〉 相模原障害者殺傷事件のことであちこち飛び回りながらも、事件に対してどういうメッセージを出せばいいのか悩みながらの取材だったのではないかと思います。そんなときにテラちゃんと出会い、「あ、これだ!」って思うような発見があったとおっしゃってました。 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」というメッセージは、障がいのある子ども達、青年達との出会いから生まれた言葉です。ですからなんとなく理屈で理解するだけでは、言葉にリアリティがありません。 言葉にリアリティがないと、犯人の言う「障害者はいない方がいい」に対し、「それはちがう」と自分の言葉で言い切れません。借り物の言葉ではなく、自分の体から発する自分の言葉で「それはちがう」と言っていかないと、犯人の言葉に負けてしまいます。 そういう意味で、相模原障害者殺傷事件を取材中の松井さんがテラちゃんと出会い、「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」と実感した、というのはとても大きな意味があったと思います。 松井さんにそう実感させたのは、テラちゃんの特異なキャラクターによることが大きいのですが、そのキャラクターが自由に発揮できるぷかぷかの環境がやはり大きいと思います。 ぷかぷかではテラちゃんに限らず、みんな自由に振る舞っています。その方が彼らの魅力が伝わると考えるからです。私たちが思う規範で縛ってしまうと、彼らは彼らでなくなります。せっかくの魅力を見えなくしてしまいます。社会の宝が見えなくなるなんて、もったいない話です。 彼らの魅力は社会に潤いをもたらします。社会をやわらかく耕します。 区役所の外販でいつも行列ができるのは、お客さんたちが彼らの魅力に気がついているからだと思います。 先日のぷかぷか上映会のアンケートは、そういう人がどんどん増えていることがよく見えます。これだけたくさんの人が、こんなにもステキなアンケートを書いてくださったことは未来に向けての大きな希望だと思います。ぷかぷかさん達と一緒に「いい一日だったね」って言いあえる日々を黙々と作り続けてきたことの結果だったと思います。 相模原障害者殺傷事件を超える社会は、こうやって彼らの魅力に気づく人を増やすことで少しずつ実現していくのだと思います。 テラちゃんと出会った松井さんは、NHKおはよう日本でぷかぷかの活動を紹介する映像を2本作ってくれました。その一本が「19のいのち」というサイトで見られます。 www.nhk.or.jp 事件に向き合う人たちとして高崎の紹介も載っています。 www.nhk.or.jp 障がいのある人たちと出会うこと、それは社会を、お互いにとってよりいいものにするための出発点になります。 小さな子ども達がこうやってテラちゃんと出会うことの意味を考えるとき、ステキな未来が想像できます。 テラちゃんはhanaちゃんにとても優しいです。テラちゃんもhanaちゃんも、まわりにたくさんのファンを作っています。二人ともそうやって社会を耕しているのです。 テラちゃんとリエさんに囲まれて幸せそうな顔の松井さん。取材に来て、こんないい顔ができるのがぷかぷかです。 テラちゃんとFacebook友達になってしまった朝日新聞の船崎さん。この時の取材が2017年7月25日の記事になりました。 pukapuka-pan.xsrv.jp

たくさんのアンケートいただきました

上映会の日、たくさんのアンケートいただき、ありがとうございました。 ぷかぷかが今、どのように受け止められているのかがよくわかりました。ぷかぷかさん達と黙々といい一日を作り続けてきたことが、このアンケートに反映されていると思います。アーダコーダの議論よりも、まず、今日「いい一日だったね」ってぷかぷかさん達と言えるような日々をこれからも作っていきたいと思っています。そのことが相模原障害者殺傷事件を超える社会を作っていくことにつながるのだと思います。 映画を見て「面白かった!」って思った方、次回はぜひ自分のところで上映してみて下さい。障がいのある人たちの関係者だけで見るよりも、障がいのある人と今までおつきあいのない人たちも巻き込むような上映会の方が、いろんな意見が出ておもしろいと思います。 障がいのある人たちとおつきあいのない人たちにどんなふうに呼びかけるか、どんな言葉を届けるか、とてもむつかしいと思います。悩んで悩んで宣伝のチラシを作って下さい。悩み抜くことがあなたを磨きます。私自身そうやって言葉を磨いてきました。 一人でもそんな人が来てくれたら、「やったー!」って喜びましょう。とにかくその一人にあなたの言葉が届いたのですから。そのことをまず喜びましょう。そしてここから新しい物語が始まります。新しい仲間と一緒に、新しい物語を紡いでいって下さい。 上映の費用については相談に乗ります。お電話下さい。045-453-8511高崎 アンケートに感想を書ききれなかった方、メールを送ってください。 pukapuka@ked.biglobe.ne.jp ・心がほっこりしました。ずっとぷかぷかさんと関わっていきたいです。 ・心があたたかくなる映画でした。ぷかぷかさんが毎日過ごしていて、それが周囲を明るくしていると、改めて感心しました。また、上映のあとのおはなし会では「そうだよなぁ」と思うことや、「そうなんだよね」と共感できることがたくさん聞けて、今日来て良かったと思いました。 ・津久井やまゆり園の事件から2年がたちました。高崎のいう「街を耕す」という言葉が、いろんな意味で胸に響きました。街を耕すには、日常の中で小さな出会いや、つながりを増やしていくこと、それを大切にしていくこと、それがぷかぷかさんなのかなと思いました。今度遊びに行きます。 ・映画、パネラーのみなさんのお話、客席の方からのお話、たくさんの方の声に、胸がいっぱいになり、いろいろな思いがあふれています。 ・障がいを持つ息子がいる身として、とても共感できるものでした。 ・映画、とてもすばらしかったです。もっとたくさんの方に見て欲しいですね。それ以上にトークセッション、会場と一体となったトークセッションが非常にすばらしかったです。セノーさんのお父様のお話にも感動しました。信田さんのおっしゃったとおり、高崎さん自身のドキュメンタリーを作って欲しいです。 ・ぜひ生で舞台を見てみたいと思いました。 ・映像を見て、ぷかぷかさん達が、子ども、大人、性別、年齢問わず、社会や人々の接着剤になっていると感じられた。 ・初めてぷかぷかさんの映画を見ました。映画を見ている間に会場からいろいろな声や手をたたく音が聞こえてきて、映画を見るときは静かにしなくちゃいけないって咳払いもしづらい自分の心が楽にほどけていく気がしました。「人に迷惑をかけないように」って生きるのは、多分直立不動で誰ともふれあえない生き方、ちょっと寄りかかることで、相手の体温を感じることができる。 ・みんなで一つのものをつくり上げることは大変なことだと思いました。最初は戸惑いもあり、そわそわした雰囲気だったのが、日がたつにつれ、仲間としての一体感が出てきたのが画面を通して伝わってきました。 ・ぷかぷかさんは、日々真剣に楽しんで過ごしておられる。「ブラボー」と声がかかった時のツジさんの一瞬の笑顔が印象的。繊細にいろんなことを感じとって生きているぷかぷかさん。故に時にハッチャけるのかなぁ。 ・第1回目と4回目は映像で、2階、3回目はホールで見させていただき、ぷかぷかのこと、とっても近い存在として感じている自分に気づきました。いつかいっしょに舞台に立ち立ってみたいなと思いました。 ・ぷかぷかたっぷりでした。あらためてこうしてみると感動しました。やっぱり良いよな〜と。 ・障がいがあっても、心をあたたかくできる人はたくさんいると理解して欲しいと思います。 ・ちゅうもんのおおい料理店がおもしろかったです。すてきなおはなしでした。 ・みんなに知ってもらうことの大切さを感じました。そのために親として何ができるだろうか。堅苦しく考えず、でも、ぷかぷかさんのいいところが自然に伝わるのはぷかぷかに来てもらうことが一番。もっともっとぷかぷかを宣伝していこうと思いました。 ・とてもぷかぷかしました。 ・ぷかぷかさんの映画をまとめてみる絶好のチャンスでした。「耕す」は「醸す」とか「発酵」にも通じる、いろんなものがふれあって新しいものが生まれる感じですね。 ・ありのままを大切に、オンリーワンの大事なことが伝わってきました。 ・みんな生き生きして楽しそうな雰囲気が映像から伝わってきました。ふだんの仕事も一生懸命やっているということがとてもすばらしいと思います。 ・高崎さんがおっしゃる「彼らと過ごすことが一番」ということを本当にそう思います。私はダウン症の息子の子育てや、障がいのある子ども達の支援をする中で、嫌悪感を持っている人が、ちょっと接しただけでとても優しいまなざしに変わるのも見てきました。また言葉に対して言葉で返すのではなく、テラちゃん達といい関係を作っている「事実」を伝えていく、ということが大事というのも深く刺さりました。映画の中のテロップがとても重要なことばかりで、テロップ集が欲しいと思いました。 ・カナダの映画、とても良かったです。旭区在住ですが、地域ケアプラザやコミュニティハウスなどで上映できたらいいなと思いました。まだまだ私自身、偏見がゼロではないのですが、この映画を通じて自分にできることを考えていけたらと思いました。息子が療育センターに通っています。通園にも勉強会の枠があるので、職員の方や親の勉強会の時に紹介するのも、ぷかぷかの輪が広がることにつながると思います。 ・長野から来て、本当に良かったです。私の勤める伊那養護学校にもファンが増えています。自分は演劇というか、パントマイムを含めた表現活動を生徒と一緒に作って遊んだりすることを主にしています。「演劇は魂を救済する」という言葉を時々思っています。 ・「一人ひとりの強い個性」という言葉がとても心に残りました。 ・初期、立ち上げ時のご苦労が理解できた。 ・映画の中で「障がいのある人をそうはしたくないけど、子ども扱いしてしまうときがある。彼らは大人である」という言葉が心に残りました。ぷかぷかさん達と接して一緒に過ごしていくうちに私の中にもある偏った感覚がなくなっていくと思います。みなが同じ場所で同じように過ごせる場所が増えるといいです。 ・いくつかの映像は二度目だったのですが、見るたびに新たな発見がありました。同じ映像でも良いので、複数回上映会をやって下さると良いのかなと思いました。 ・ねちゃたけどさいごまでみた。えびかにくすをふざけるようにおやこしつでたのしくおもしろくにこにこわらいながらおどった。かんそうはおわりです。 ・高崎さんのブログに出てくる写真で顔を知っているので、普段会っているわけでもないのに、映画を見て懐かしい思いが湧いてくる。5年ほど前から障がい児とイベントを通して交流しているが、時にスケジュール通りに進めることを重視するあまり、窮屈になることがあった。普段の生活の中でもっとふつうにおつきあいしたいと思う。 ・正直、障がいに対してマイナスのイメージを持っている人が多いと思いますが、ぷかぷかさん達と関わっていく人たちが増えることで、そのようなイメージも変わり、やさしい世界になっていくのではないかと映画を見て感じました。 ・「良いところばかり映している」という意見があることは仕方がないと思います。しかしどこを切り取っても良いところばかりなのですから、良いところしか映せないのではないでしょうか。疑う人は直接ぷかぷかに行って、ぷかぷかさん達の行動を確かめれば良いのです。そういうことをしないで方言、批判する人々は困りますね。そういう人々とどうしたらわかり合えるか。 ・とても楽しく見させていただきました。表現の仕方、パンのメニューなど、センス良いなーと思いました。 ・ますますパワーアップされてました。 ・やまゆり園での環境にも問題があった可能性があるという話題が少しあり、被告のような人格を形成したことに、園の環境も影響を与えたかも知れない、とはあまり考えなかったけれども、被告をその考えや行為に追い詰めた何かがあるかも知れないと思っていました。瀬能さんのお話には共感しました。ある意味、健常者といわれる私たちは障がい者をうらやましく思うところがあると思います。そしてお互いのふれあい、前人と全身のふれあいが、便利さの追求によって排除されたこと… 上映会が終わってこんないい顔

みんなで失敗しながら見つけたいですね

メールで送られてきた上映会の感想二つ 午後のトークセッションで舞台に上がられた朝日新聞の記者の方の感想です。 ●● 映画やぷかぷかさんのダンス、楽しかったです。 ダメでもいい、なにが起こるかわからない、が認めてもらえる世界は、いま私が取材しているフィールド(役所だとか、政治の世界だとか)ではなかなか出会えません。 こういうことをすると、こうなる。だからやる。と、そこまでセットでないと進まない話ばかりみたいです。 取材においても、ここを取材すると、こんな記事を書くためのこんな話が聞ける。だから取材する。が多いです。 1年目のころは、どんな話が聞けるかわからないんだけど、おもしろそうだから行ってみる。が多かったです。 おもしろそう、からいろんな世界を覗くことが出来ました。だからあんなに楽しかったのかなぁと、ふりかえって思います。 ぷかぷかへの取材は、久しぶりの「おもしろそうだから行ってみる」取材でした。 演劇もそうでしたが、セリフがなかなか出てこなかったり、動きがぎこちなかったり、大丈夫かな~とどきどきしながらもニヤニヤしてしまう、そういう感覚(つまりドライブ感ですね)を、ぷかぷかに触れると思い出させてもらえますね。 たぶんパンを買いに来ているファンの方たちも、それを知らず知らずに求めているんじゃないかなと思います。 いまは、イノベーションの時代だそうなので、ぷかぷか的想定外は歓迎されるはず・・・と個人的には思ってます。 (ベンチャーでやっている会社は大好きそうだなーと。失敗を許容する文化なので) ぷかぷかの思想が広がるきっかけを、みんなで失敗しながら見つけたいですね。 ●● 何かあったら大変、と小さく縮こまって生きるより、何かあった方が面白い、ってわくわくしながら生きていった方が楽しい気がします。ぷかぷかが毎日帰りの会で聞いている「いい一日でしたか?」は、「今日もわくわくしましたか?」という質問でもあるのです。みんなでわくわくするような一日を作っていきたいと思っています。いろんな失敗しながら… ぷかぷかのファンで去年ワークショップに参加した方の感想 ●● メンバーさんのページを読んで以前から気になっていた、まーさんのお話を映像で拝見し、飯田まで行くまでの事が詳しく知れて、その行動力に驚かされました。 初めて「パンの紹介」と「日々の思い」を読んだ時は、まーさんの優しさがすごく伝わってくる、文章の丁寧な書き方や、その時のご自分の気持ちを率直に書かれていて、何故か涙が止まりませんでした。 pukapuka-pan.xsrv.jp 昨日の映像で、まーさんが舞台前に、全然セリフを覚えられない、と仰っていたのを知り、自分も全く同じだったので、すごく気持ちが分かり、勝手に親近感が湧いてしまっています。 映像を見ているうちに、普段生産性を求められる窮屈な社会に流されっぱなしの自分を引き戻してもらいました。 ぷかぷかの世界観にどっぷり浸かりながら見させて頂きました。 午前中の終わりに、監督の斉藤さんが仰った様に、ぷかぷかを離れた普段の生活で出来る事をしていかないと、と改めて思いました。 それから、セノーさんがエビカニクスを踊っているのを見て、あんなに踊っているセノーさんを見たのは初めてで、そんな姿を見れて嬉しかったです。 本番の映像を初めて見て、自分の映像はお恥ずかしい限りでしたが、客席からはこう見えていたんだ、と知れたのと、ワークショップで作り上げてきた事も同時に色々蘇ってきて、改めて、すごい事に参加させて頂いていたんだな、と思いました。 ●● 当日のアンケート集計中です。 アンケートに書かなかった方、アンケートに書ききれなかった方、メールで感想送ってください。 pukapuka@ked.biglobe.ne.jp

コンビニを耕す

午後のトークセッションで会場からおもしろい話が出てきました。 グループホームの利用者さんが近くのコンビニを耕している、というのです。スタッフが知らないうちに、利用者さんが近くのコンビニに買い物に行き、何度も行っているうちにとてもいい関係ができたというのです。この 「スタッフが知らないうちに」 というのがミソです。 スタッフがついていないので、すんなり買い物はできなかったのではないかと思います。でも、すんなり買い物ができなかったからこそ、店員さんといい関係ができたのだと思います。 セノーさんが郵便局のお姉さんたちといい関係を作ったときと同じだと思いました。セノーさんの時は私がそばについていましたが、全く口出しせず、セノーさんに任せました。郵便局のお姉さん達は 「この人、何しに来たんだろう」 という顔でセノーさんを見ていました。そばにいた私も何も言わないので、多少の不安はあったと思います。不安のボルテージがぐんぐん上がって、本当に困り切ったあたりで、セノーさんがようやく 「あ〜、スタンプ台、貸して下さい」 といったので、ホッとしながら、 「この人、なんだかおもしろい!」 って、思ったと思います。 みんな、だんだん笑顔で迎えてくれるようになりました。 グループホームの利用者さんがコンビニに行ったときも多分同じようなことが起こったのではないかと思います。 スタッフがついていけば、何の問題もなく買い物ができたと思います。でも、そこの店員さんとは何の関係もできずに終わってしまいます。 利用者さん一人で行けば、多分スムーズに買い物はできません。このスムーズにできないところで、思ってもみない関係が生じます。何度も通っているうちに、コンビニを耕すような関係です。 「うまくいかないことが次の面白いをつくっていくドライブ感」 について昨日日記を書きましたが、コンビニでも、 「うまくいかなかったから、次の面白いができた」 のではないかと思います。 「コンビニを耕す」 という面白い、です。 彼らを管理しないと、おもしろいことがたくさん生まれます。それを考えると、私たちが一番つまらないのかも。 だから、私にまかせなさいよ

最初に決めたようにうまくいかないことが次の面白いをつくっていくドライブ感

昨日ぷかぷか上映会をやりました。 第四期演劇ワークショップの記録を撮るために録音のセッティングをして下さったpvプロボノの藤木さん(作曲家・音楽プロデューサー・テクニカルエンジニア)がすばらしいコメントを書かれていました。 ●● 最初に決めたようにうまくいかないことが次の面白いをつくっていくドライブ感みたいなのは家庭や仕事でよくあるし音楽やアートでは必須なことですが、最近世の中ではそういうのはあまりない事になってる気がします。ぷかぷかさんの舞台ではそれがビンビン生で伝わり実に面白い、というか爽快です、Rock’n Roll! 忘れちゃいけない大切なことだらけ。 ●● 「最初に決めたようにうまくいかないことが次の面白いをつくっていくドライブ感」 という表現がすばらしいですね。これは舞台に限ったことではなく、ぷかぷかの日常そのものが、このドライブ感満載です。 午後のトークセッションで、ぷかぷかのこの雰囲気が、どうしてほかの福祉事業所に広がっていかないのか、といったことが話題になりましたが、 「この先どうなるかわからないけど、でも、なんだかおもしろいことが始まりそう」 っていう、ドライブ感を楽しむ感覚がほかのところではないのではないかと思います。 ぷかぷかさんといっしょに仕事をやっていると、日々想定外のことが起こります。それをあたふたしながら、 「ま、いいか」 という感じで楽しめるかどうか、だと思います。 もちろんお客さん相手の仕事なので、リスクもあります。昔カフェをやっていた頃、女性のお客さんに正直に「よく食べますねぇ」なんて正直にいい、クレームが来たことがあります。クレームまでは行かなくても、同じようにちょっと不愉快な思いをしたお客さんもいると思います。そこは一つ一つ謝るしかありません。 今は、お客さんもおおむね笑って楽しめるような関係になっています。そういうお店だということがお客さんにもわかってきたというか、むしろそれを楽しみにしてくるお客さんが増えているようです。 ぷかぷかさん達がやってくれる想定外の中にこそ、今の社会が忘れてしまった大切なことがあるような気がします。藤木さんの言う 「忘れちゃいけない大切なことだらけ」 というのはそういうことではないかと思います。 トークセッションの時、会場から障がいのある人が働くお店で、一緒にレジの仕事をやろうとしたら、何かあったら困る、と注意された話も出てきました。 「何かあったら困る」 という感覚。どこの事業所でも、みんな思っていることだと思います。 「何かあったら困る」ということでやっていたら、確かに安全です。でも、安全なかわり、おもしろいこと、新しいことは何も起こりません。 それでは人生、なんか淋しい気がします。 昔、養護学校の教員になった頃、重い障がいのある子ども達と毎日おつきあいすることになりました。初めての経験で、毎日がとんでもなく想定外でした。「何かあったら困る」どころか、私たちが考える何か、つまりは思考の範囲、をはるかに超えることが次々に起こりました。 想定外のことを次々にやらかす子ども達にどうつきあっていいかわからず、本当におろおろする毎日でした。でも、おろおろしながら、なんかすごく楽しくて、それまでふつうの会社勤めをやっていた私にとっては、こんな楽しい毎日があるなんて思ってもみませんでした。しかもその楽しい毎日を重い障がいを持った子ども達が作り出していること。なんかね、目のくらむようなこれは発見でした。 彼らのこと、いっぺんに好きになりましたね。彼らとは一緒に生きていった方が絶対トク!と、そのとき思いました。それがすべての始まりでした。 その延長に、今のぷかぷかがあります。彼らとおつきあいすることの楽しさをたくさんの人たちと共有したくて、街の中に彼らの働くお店を開きました。 彼らの楽しさ、魅力は、彼らが自由であるときに発揮できます。私たちが管理してしまうと、楽しさも魅力も感じなくなります。 障がいがあることは決して「マイナス」の価値ではなく、むしろ「プラス」の価値である、といったことも、彼らが自由に働くことから見えてきたことです。想定外のことが起こる日々から生まれてきた、新しい価値観だと思います。 「最初に決めたようにうまくいかないことが次の面白いをつくっていくドライブ感」 をぷかぷかは大事にしたいと思っています。 突然始まったエビカニクスの舞台。こういう想定外のことこそが、人生を楽しくするのだと思います。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。