ぷかぷか日記

タカサキ日記

私たちは、相手の心にまで届く言葉を一体どれくらい持っているのだろう

ぷかぷかに久しぶりに来たお客さんにユースケさんは 「なんでこないんだよぉ」 といつものぶっきらぼうな言葉を投げつけたそうです。 お客さんは 「ごめんね」 っていいながら、そんなふうに自分が待たれていたことに、そのお客さんはちょっと涙ぐんだそうです。 ぷかぷかさんとお客さんの、そんなおつきあいがいいなと思います。 接客マニュアルには絶対にない言葉です。でも、お客さんの心にまっすぐに届いたのだと思います。ちょっと涙ぐむほどに。 ふつうなら 「なんでこないんだよぉ」 なんていい方はさせません。そういうことをさせない私たちの「規範」は、お互いの関係を貧しくしているなぁ、とユースケさんの話を聞きながら思いました。 ユースケさんよりも優れているはずの健常者の私たちは、相手の心にまで届く言葉を一体どれくらい持っているのだろう、と思います。そこを謙虚に反省するところから、彼らとの新しい関係も、また始まるのだと思います。 ぷかぷかには、ぷかぷかさんとお客さんのこんなすてきな関係がいっぱい転がっています。彼らはこうやって街を耕し、豊かにしているのだと思います。 こんな顔で「なんでこないんだよぉ」っていわれたら、やっぱりちょっとキュンとなります。

「障害者雇用」の意味、価値を本気で考えると、すべての人が今よりももう少し幸福に

中央官庁で「障害者雇用」の数を水増しした、という情けない事件がありました。「障害者雇用」を本気で考えていない証拠ですね。ま、役人なんてこの程度だとは思っていましたが… 「障害者雇用率制度は障害者への差別を禁じ、就労機会を広げるのが目的」 と書かれていますが、 「障害者を雇用することの意味」 といったものは書かれていません。 ですから、現場の人間にとっては 「法律で何%以上雇用しなければならない」(国が2.5%、企業が2.2%) からやっているだけで、単なる数あわせでしかないのだと思います。 だから今回のような水増し事件が起こる。 その人にいて欲しいから雇用したのではなく、法律で無理矢理雇用させられたのであれば、雇用した側も雇用された側も、お互い辛いものがあると思います。 昔から思っていることですが、「障害者雇用」というのは、企業を豊かにするものだと思います。障がいのある人がいることは、ただそれだけで豊かなものを生み出すからです。 障がいのある人たちを雇用することで、結果的には企業の業績が上がった、という話もありますが、もう少しちがう評価、つまり「彼らの雇用は企業を豊かにする」という評価こそ、現場で共有すべきものだと思います。 養護学校の教員になって最初に受け持ったのは、障がいの重い子ども達でした。おしゃべりすることも、字を書くことも、一人で着替えをしたり、トイレの始末をすることもできませんでした。そんな子ども達でしたが、そばにいるだけで気持ちがなごみ、心がほっこりあたたかくなるのでした。 人が存在することの意味を、そんなふうに重い障がいのある子ども達が教えてくれたのです。 彼らが安心していられる社会こそ、豊かな社会です。 生産性が優先し、生産できない彼らが排除される社会は、豊かさを失い、だんだんやせこけていきます。私たち自身が生きにくくなります。 障がいのある人がいること、そのこと自体に「価値」がある、ということをぷかぷかは見つけてきたと思います。ぷかぷかさん達がありのままに振る舞うことで、ファンができ、ぷかぷかの売り上げを生んでいます。ぷかぷかさんがいること自体に「価値」があるのです。 写真の二人は何をやっているのかよくわからないのですが、でも、こういったことがぷかぷかのやわらかでほっこりした空気感を生み出しています。 ぷかぷかさんがいることの意味を一生懸命考えて考えて考えたあげくに、ぷかぷかさんがいること自体に「価値」があることに気づくことができたと思っています。 これを企業目線で考えるとどうなるでしょう。ぷかぷかは就労支援の事業所だからそんなことができた、ではなく、そういう事業所にできたことが企業にできないことはない、というふうに考えてみたらどうでしょう。企業の中で障がいのある人がいること、そのこと自体に「価値」を見いだすにはどうしたらいいか、を考えるのです。 生産性ではない、別の価値基準を持ってこないと、この問題は解決しません。たとえば、彼らがいることで生まれるほっこりしたあたたかさに価値を見いだせるかどうか、といったことです。 企業でそんなことやるのは無理、といってしまえば、そこでおしまいです。でも、どうしたらいいのか、を必死になって考えれば、そこには新しい可能性を持った未来が生まれます。 障がいのある人たちが企業にいることの意味、それを必死に考えるところにこそ、企業の豊かさが生まれるように思うのです。「障害者雇用」が生み出す豊かさとは、まさにここにあります。 生産性ではない別の価値基準が見つかれば、障がいのある人たちだけでなく、すべての人にとっても、生きることがもう少し楽になるはずです。 「障害者雇用」の意味、価値を本気で考えると、すべての人が今よりももう少し幸福になると思います。

素敵になりつつある未来が、ほんの少しですが見えてきた気がします

先日、おつきあいのある印刷会社の社長さんから 都道府県の工業組合の連合会組織である全日本印刷工業組合連合会が発行しているCSR情報誌「shin」というのがあるのですが、次号の特集で障害者雇用について取り上げます。 その記事の中で、ぷかぷかさんと、ぷかぷかしんぶん8月号の終面のコラムについて取り上げ、転載させていただきたいのですが、お許しいただけますか。 という問合せが入りました。最終面のコラムというのはこれです。 もちろんOKしました。その情報誌にはこんなことが書かれていました。 ●●● 特集 戦略的障害者雇用 横浜市緑区で、カフェベーカリー、総菜店、アートスタジオなどの障害者施設を運営するNP O法人ぷかぷかが発行している『ぷかぷかしんぶん』8月号に載ったコラム。タイトルは「生 産性のない人が社会に必要な理由」。ぷかぷかに通い、毎日郵便局に売上金の入金に行く仕事を している「セノーさん」が地域で果たしている役割について書かれている。産業革命以来、ひ たすら生産効率の向上を求めてきた近代社会。そのような価値観のもとで経済社会から排除さ れてきた障害者。しかし今、その障害者への差別を禁止し、雇用を促す方向に社会は進んでいる。 経済発展と障害者との共生。一見矛盾する命題への挑戦が始まっている ……… 障害者 雇用はもはや福祉の文脈で語るのではなく、 企業の「戦力」として活用できるか、その人 材活用のノウハウを持つことができるかどう かという人材戦略の文脈で語るべきであろう。 「生産性」だけの議論に陥ることなく、視野を 広げ、多様な人材がそれぞれの個性を活かし て活躍できる場を創造していくことは、日本 が世界をリードする真の先進国として発展し ていくことにもつながっていくだろう。 ぷかぷかしんぶんのコラム「生産性のない 人が社会に必要な理由」は、経済社会におけ る障害者との共生への具体的道筋を教えてくれているようだ ●●● 昔養護学校で働いていた頃、一般企業の就職できる人はほんの一握りの、いわゆる優秀な、ふつうの人と同じくらい働ける、つまり生産性のある人たちでした。そういう人たちばかり雇って「障害者雇用」やってます、といわれてもなぁ、と思っていました。 学校にもよりますが、私のいた学校では、一般企業に就職できるのはせいぜい1割くらい、残り9割の人は福祉的就労、といわれる事業所に行きました。 その9割の人たちが一般企業で働くには、企業側の発想が変わらないと難しいと思っていました。つまり障がいのある人たちを雇用する理由を、ふつうの人と同じように働けるかどうか、つまり生産性があるかどうかの評価軸ではなく、その人がいることで生まれる職場の豊かさをきちんと見ていくような、そんなふうに発想を変えないと、障がいのある人たちの働く場はいつまでたっても福祉の世界だけにとどまるだろうと思っていました。 企業側にとってはもったいない話だと思います。豊かになるチャンスを逃しているわけですから。 それを考えると、今回の情報誌に載っている考え方にはとても共感を覚えます。 【「生産性」だけの議論に陥ることなく、視野を 広げ、多様な人材がそれぞれの個性を活かし て活躍できる場を創造していく 】 という言葉が、企業の側から出てきたことはすばらしいことだと思います。社会が確実に変わってきているのだと思います。 そういった発想の中で 【ぷかぷかしんぶんのコラム「生産性のない 人が社会に必要な理由」は、経済社会におけ る障害者との共生への具体的道筋を教えてくれているようだ】 と、ぷかぷかがやっていることが評価され、うれしい限りです。 「未来はもっと素敵だと思い」あるいは「自分の手で、未来をもっと素敵にできると思い」ひたすら突き進んできたのが「ぷかぷか」ですが、今ようやくその素敵になりつつある未来が、ほんの少しですが見えてきた気がします。 この人たちが、こんな笑顔で働ける社会こそ、素敵です。

タヌキの得意技はスカートめくり

第五期の演劇ワークショップが始まりました。新しいひともたくさん加わり、にぎやかなワークショップになりました。 自分の名前をいいながらパフォーマンスをするのも、全員がやるとけっこうな時間がかかりました。 人間じゃんけんはグループに分かれ、体全部でじゃんけんをします。今回は単純に「グー、チョキ、パー」でやりましたが、次回は「サムソンとデライラ」という怪しげなじゃんけんをやります。 久しぶりにタカサキによるギブ・ミー・シェイプをやりました。場を熱くすること、お互いの関係を作ること、その場でお話を作って演じること、などを大事に、気合いを入れてやりました。 4グループに分かれ、体を使って舟を作ります。その舟を動かします。はじめは凪ぎ。風が吹いてきて、だんだん強くなり、嵐になり、木の葉のようにもみくちゃにされた舟はついに沈みます。それを体を使って表現します。 次はライオンを表現します。昼寝をしているライオンの前をナメクジがやってきます。ものすごく臭いおならをするナメクジとか、ちょっと色っぽい這い方をするナメクジとか、ナメクジの特徴を考えながら作ります。 ナメクジの特徴がはっきりしませんでしたが、みんなすごく楽しそうにやっていました。こういう盛り上がりがいいですね。こういうことを繰り返して、お話作りに慣れてもらえたら、と思っています。 30年ほど前、ワークショップの仲間で、街頭で台所のスポンジを使った人形で芝居を作ったことがあります。地域の子ども達と養護学校の生徒達でやったのですが、みんなワークショップで芝居作りに慣れていたせいか、あっという間に作ってしまいました。 今のワークショップ集団が、これくらい力をつけてくれるといいなと思っています。 『ほらクマ学校を卒業した三人』のイメージをますむらひろしさんのマンガで伝えました。「赤い手長のクモ」「銀色のナメクジ」「顔を洗ったことのないタヌキ」がどういうものなのかだけを伝え、そこを手がかりに三人のイメージを作っていこう、というわけです。 この絵の三人に 「なんでもいいから 一番にな〜れ」 と教えたほらクマ学校の教育理念そのものがおかしいのですが、そのおかしさをどう表現するか、というところが今回の勝負所です。 安見ちゃんのピアノで歌を歌いました。谷川俊太郎の詩『うんこ』にこんにゃく座の萩京子さんが曲をつけたものと、ほらクマ学校の校歌です。 はじめて歌ったので、まだまだという感じですが… www.youtube.com お昼を食べたあと、午後にやったデフパペットシアターひとみの善岡さんは「ほらクマ学校を卒業した三人」の特徴をみんなで考えるワークショップをやりました。 こんな特徴が出てきました。 得意技にスカートめくりが出てきたり、ナメクジはビールが好きなんじゃないか、といった意見が出たり、弱点は女の子、が出てきたり、楽しい特徴がたくさん出てきました。 これを元に、なんでもいいから一番になるために何をやったらいいか、をテーマに簡単なお芝居を作りました。 あるグループは、便秘を治す薬を売る、という提案をしました。1セット1万もする高価な薬でしたが、これでぼろもうけして一番になったとしても、あんまり豊かな気持ちにはなれないなぁ、という気がしました。 一番になって、なおかつ豊かな気持ちになれるものってなんなんだろう。 生産性の高さで競うのではなく、もっとちがう価値で競う。 ぷかぷかさんの一人がエアロビで一番を目指します、といってましたが、これは生産性とはちがう価値です。あるいは参加者の一人が、今まで一番になろう、なんて思ったことがなかったけれど、今度は一番になれるものを探したい、と発言された方がいました。今までそういった競争から外れてきた人もいたんですね。 「なんでもいいから 一番になーれ」 は、ちょっと角度を変えて考えてみると奥が深い言葉のように感じました。 今後の展開が楽しみです。 芝居の発表会は来年1月27日(日)です。

私の話を聞いて、一歩前に出た人がいました。

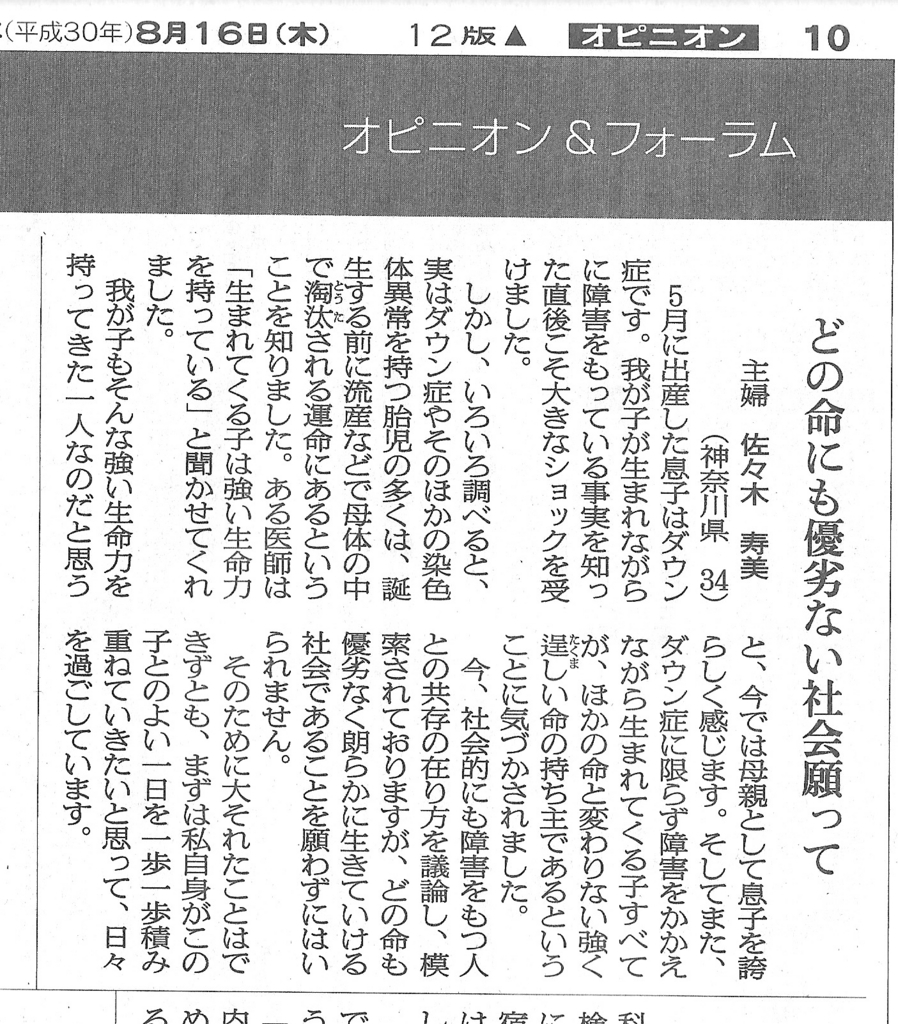

先日「プチひまわりの会」というダウン症の子どもの親の会の集まりで、映画の上映とお話をさせていただきました。それがきっかけでぷかぷかに来た方のメールです。 ●●● 7月に初めてぷかぷかを訪れてからその後も何度かパンやお惣菜を買ったり、お昼ごはんを食べにと利用させてもらっています。初日に伺ったときに注文したオリジナルのTシャツも完成し、親子でわくわく楽しんで着させてもらっています。豊かな気持ちになれる絵柄に純粋に感動です! 話は変わりますが、8月16日の朝日新聞「声」の投書欄に、ダウン症の息子について書いた私の投書を載せていただきました(写真を添付)。イチ母親の立場で書いた拙い文章なのですが、高崎さんのお話を聞いたりぷかぷかさんの姿を見たりしたことがこの投書の内容のベースになりました。 障害のある人と一緒に生きた方がトク。 今日一日が良い日だったかどうか。 高崎さんがおっしゃる(またはブログに書いてある)このようなワードが私の中ではとくに心に残って、ダウン症のある息子や上のきょうだいの子育ての指標にしようと思いました。 そんな心境が新聞の片隅に通じることができ嬉しかったので、勝手ながらご報告がてらお礼をお伝えしたいと思いメールさせて頂きました。高崎さんの活動やぷかぷかさんの存在は、いわゆる障害児をもつ親にとっても希望的な存在、目指したい社会だなと感じています。 ●●● 私の話を聞いて、一歩前に出た人がいるというのはとてもうれしいです。「あすへの一歩」ですね。 「一緒に生きていった方がトク!」という言葉もちゃんと届いていたんですね。以前「トク!」という言葉に抵抗を感じる、といった福祉関係の方がいましたが、素直に受け止めていただいてすごくうれしいです。「共生社会を目指そう」よりも「一緒に生きていった方がトク!」っていう方が、なんか泥臭くて、こっちの方が絶対に人が集まる気がします。人が集まる、というのは、そのことで社会がいい方向へ変わっていく、ということです。 ぷかぷかがやってきたことが、「障害児をもつ親にとっても希望的な存在」「目指したい社会」と書かれ、親御さん達にはそんなふうに見えているんだと、うれしくなりました。投書された佐々木さん、ありがとうございました。

彼らとの関係が、全くちがうものになれば、みんながすごい「トク!」

第一期演劇ワークショップ記録映画のDVDを見たから感想が届きました。今までにない新しい角度からの感想です。 ●●● DVDを拝見して、高崎さんがおっしゃっている 「一緒に生きた方がいい」という言葉の意味がストンと胸に落ちました。 過程こそに意味のある映画だったので、時間が長くなるのも納得です。 映画を通して、わたしも一緒にワークショップを受けているようなきもちに。 辻さんの最後のヨイトマケのうたも、良かったなぁ。 ここのところ『けんぽうBOOK』の続きを作っていて、 その中で、個人主義と全体主義のことを書いているのですが、 映画を見ながら何度もそのことを思い出しました。 一人ひとり違うって当たり前のことなのだから、 それを一色に染めてしまおうとする全体主義は、支配者にとっての効率性でしかない。 それに、役に立つとか生産性という言葉も、支配や管理する側の言葉なのだと思います。 でも悲しいことに、 日本って全体主義ととても親和性の高い国なのではないかと感じることがよくあります。 移民が多く住む国では、肌の色や言語、文化、価値観、暮らし方など、 人それぞれ違って当たり前、という前提が共有されています。 だけど日本では、みんな同じ、ということが前提になっている気がします。 だから、ちょっと自分とは違う人と出会った時に、すごく戸惑ってしまったり。 人ってみんな違うことが当たり前なのだから、 同じだ、からはじまるより、違うよね、からはじまる方が、ずっと生きやすいはず。 あのワークショップは、みんなそれぞれ違うよね、 というところからスタートしている場だと感じました。 平和学において、対立を解決するためには、 とりあえず共通の目標をもって一緒にやってみる、という方法が 有効だと考えられています。 一緒に何かに取り組む過程で自然と関係がよくなり、 そうなってはじめて、対立解決のために動き出せる、ということのようです。 もちろん、ワークショップに参加している人たちの間に対立はありませんが、 舞台という共通の目標に向かって時間を共有することで、 自然とそこに信頼や共感や親密さが生まれていく。 高崎さんの言っていた、「どう共に生きるか」なんて難しく考える前に、 とりあえず友達になっちゃえばいい、ということの証明を 目の前で見せてもらったように思いました。 ●●● 演劇ワークショップは、演出家が書いた台本をやるのではなく、みんなでアーダコーダと言い合う中で創っていきます。このアーダコーダ言い合うことで、新しい出会いがあったり、お互いの関係が深まったりします。第一期演劇ワークショップ記録映画の中では最後の結末をどうするかで、ずいぶん時間をかけてみんなで話し合いました。映像にもそれが記録されています。 私が演劇ワークショップにこだわるのは障がいのある人たちとの関係をなんとかしたい、という思いがあります。彼らとは「対立」ではありませんが、あれができない、これができない、社会のお荷物、負担、効率が悪い、生産性が低い、何かやってあげるしかない、といった蔑み目線の「マイナス評価」の関係がほとんどです。 でも、養護学校の教員になって、彼らとおつきあいを始めてわかったことは、蔑み目線の「マイナス評価」の関係を飄々と超えてしまうような、なんとも言えない人間的な魅力を持った人たちだ、ということです。彼らのそばにいるだけで、心がキュ〜ンとあたたかくなるようなことがいっぱいありました。気持ちが安らいで、ずっとそばにいたいと思いました。そんな彼らの魅力をみんなで共有すれば、彼らとの関係は、全くちがうものになるし、何よりもみんながすごい「トク!」するように思いました。 たまたま出会ったのが演劇ワークショップの手法でした。これはフィリピンや中南米で行われていた識字教育のメソッドでしたが、その中で 「自分自身が自由になれること」「お互いの新しい出会いがあること」 などが気に入って、障がいのある人たちと一緒にやれば、きっと何か面白いことが起こるんじゃないか、という予感がありました。 当時(1980年代はじめ)、そのメソッドを日本に取り入れた黒色テントに相談に行き(東京練馬の事務所まで本当に何度も何度も通いました)、1985年3月に始めて障がいのある人たちと一緒に演劇ワークショップをやりました。それがすごく面白くて、その後半年単位で、10年ほど続けました。 で、何ができたのか。 障がいのある人たちに向かって「あなたにいて欲しい」「あなたが必要」と自然に思えるような関係ができたのです。「あれができない、これができない」というマイナス方向の関係ではなく、「あなたにいて欲しい」「あなたが必要」という積極的な関係、プラス方向の関係ができたことはものすごく大きなことでした。それまでの関係をひっくり返した、といってもいいくらいでした。 そういう関係の中で創り上げる芝居は、これは新しい文化じゃないか、と当時いいまくっていましたが、誰も振り向いてくれませんでした。振り向いてくれたのは、あれから30年もたってからでした。2015年読売福祉文化賞を受賞し、ようやく新しい文化として認められたのです。やっと時代が追いついた、というか… 演劇ワークショップは、障がいのある人たちのよさが、そのまま生かせる場です。社会には様々な規範があって、お互いがとても不自由です。でも、演劇ワークショップの場はお互いがとても自由に生きられる場です。 明日から第5期演劇ワークショップが始まります。今回はどんなことが起こるのか、わくわくしています。 感想の中に出てくる『けんぽうBOOK』、ぷかぷかでも販売しますので、欲しい方は注文して下さい。もう一つ、『ほめ言葉のシャワー』も販売します。いずれもコンパクトなかわいい本です。内容については、感想を書かれた方のサイトに紹介されています。 mai works WEBSHOP - てのひらブックと紙モノ雑貨 著者の水野スウさんはこんな方です。 www.facebook.com

どこまでも言葉を紡ぎながら考える。未来はもっと素敵だと。

ラジオ深夜便のディレクターの方とのやりとりで、今朝、こんなメールが来ました。 ことばで説明しきるのは、難しく、 また、エネルギーもいることなのですが、 やはりこれに勝るものはないと思います。 映像がことばより勝るとよく言われますが、 むしろここは、 ことばの持つ可能性の方に賭けたいのです。 ラジオという言葉だけで勝負する世界で生き抜いてきた方の、言葉への思いがあふれています。言葉の持つ可能性に賭ける、という決意。半端じゃないところでラジオの仕事をやっていらっしゃるんだと思いました。 ブログも言葉で勝負する世界です。いつも言葉のチカラを信じ、なんとか思いを伝えようと、もがきながら書いています。 「ことばで説明しきるのは、難しく、 また、エネルギーもいることなのですが…」 それでも書きます。 書きながら気がついたことがあります。言葉は 「新しいものを創る」 チカラがあるいうことです。 ぷかぷかの今の姿は、最初からイメージしていたわけではありません。むしろ日々ブログ=ぷかぷか日記を書く中で、今のぷかぷかが少しずつできあがってきたといった方がいいと思います。 今日やったことはなんだったのか、どういう意味があるのか、この先どうなるのか、どうしたいのか、といったことをブログを書きながら考えてきました。どこまでも言葉を紡ぎながら考えるのです。それは自分を磨き、ぷかぷかを磨く作業だったと思います。 かなり昔に書いたブログにこんなことを書いています。 ソーシャルデザインの本に「未来はもっと素敵だと思いますか?」あるいは「自分の手で、未来をもっと素敵にできると思いますか?」という問いがありました。その問いにYESと答え、ひたすら突き進んできたのが「ぷかぷか」です。 「未来はもっと素敵だと思い」 書いて書いて書きまくってきました。未来はもっと素敵だと思い、自分の手でそうできると思ったから、こんなにも書けたのだと思います。 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」 という言葉も、彼らと一緒に生きることで、もっと素敵な未来が生まれるという思いがあったのだと思います。 「一緒に生きていくことの意味」 を考えていく中で 「障がいのある人たちと一緒に生きていくと豊かさを生む」 といった言葉も生まれました。ブログを書きながら気がついた言葉です。 今まで「マイナス」の評価しかなかった障がいのある人たちが実は 「豊かさを生む」 ということ。そのことに気づいた頃から、それに共感する人が少しずつ増えていき、今のぷかぷかができあがったように思います。 言葉はそういうチカラを持っているのだと思います。ぷかぷかというステキな場所を生み出すチカラです。 アート屋わんどというぷかぷかさん達のアートを生み出す場所があります。そもそもの始まりは「ぷかぷかさんお昼ごはん」の前あったカフェの壁にぷかぷかさん達の絵を貼り出したことです。これはぷかぷかができた当初からやっていました。「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」という言葉は伝わりにくいのですが、絵は一目で、「あ、いいね」という言葉が出てきます。 カフェに来たお客さんが 「こんな絵を描く人は社会にいた方がいいね」 というふうに思ってくれるといいなと思っていました。ぷかぷかさんの絵を社会に広げていくのは、そういう思いがあったのです。そういうことを度々ブログに書いてきました。 カフェで開いた「しんごっち展」に向けては、しんごっちの絵に対してこんな思いを書いています。 pukapuka-pan.hatenablog.com その絵は未来につながる、とも。 pukapuka-pan.hatenablog.com ぷかぷかさん達の絵を社会に出していきたい。そんな「未来はもっと素敵だと思っていた」のです。そんな思いを書き続けた先に「アート屋わんど」ができ、そこで描かれた絵が、今少しずつ社会に出て行きはじめているのです。 ぷかぷか日記のアクセス数が32万を超えました。ぷかぷかのホームページのアクセス数は33万を超えました。ぷかぷか日記は「はてなブログ」というサイトを使い、ホームページとは別のサイトです。 言葉の持つチカラがこれだけのアクセスと生み出したのだと思います。 今のぷかぷかは「ことばの持つ可能性に賭けた」結果なのかも知れません。

奥の深い、いい仕事をやっていらっしゃる

カツタさんがラジオ深夜便の 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」 という私の発言を聞いて 「真意がわからなかった」 とおっしゃったことについてブログに書いたら、ラジオ深夜便の製作者からメールが来ました。 ラジオ深夜便で、 「障害がある人と一緒に生きていった方がよい」という 高崎様のお話について「真意がわからなかった」とのご発言。 制作者として、突っ込みが足りなかったのかと 自問もしています。 突っ込みすぎても問題あり、 突っ込まないのは問題外。 自分の仕事の難しさ、 奥深さも感じます。 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」 のメッセージは、最近はともかく、最初の頃はなかなか伝わりませんでした。 「なんで?」 という反応がほとんどでした。 「障害者はなんとなくいや」 と思う方が圧倒的に多い社会です。 「なんでいやな障害者と一緒に生きた方がいいの?」 と思うのはごく自然なことです。ですから、カツタさんの反応も、当たり前の反応だったと思います。 元々このメッセージは私と障がいのある子ども達との出会いから生まれたものであり、リアルな皮膚感覚の共有がなければ、やっぱり難しいのだと思います。 それでもどこか心に引っかかるところがあってぷかぷかまで訪ねてきてくれたところがカツタさんのえらいところだと思います。 ラジオ深夜便で何をしゃべったか、もう忘れてしまいましたが、 「真意がわからなかった」 とはいえ、やっぱり気になってぷかぷかまでやってきたというのは、気になるようなことをしゃべっていたのだと思います。 製作者の方は 「突っ込みが足りなかったのか」 と自問されたようですが、やっぱり言葉だけで伝えるのは難しいのだと思います。 製作者の方は収録の前に一度ぷかぷかを訪れています。ですから、ある程度ぷかぷかの空気感は味わっておられました。 ラジオ深夜便は製作者との対談で話が進みました。ぷかぷかの空気感を体験しているので、私の言葉はとてもよく理解していただきました。でも、そのやりとりは、その空気感を体験しない人にとっては、やはりわかりにくいところもあったのかも知れません。 突っ込みすぎても問題あり、 突っ込まないのは問題外。 自分の仕事の難しさ、 奥深さも感じます。 という言葉は、ラジオというメディアの難しいところであり、それ故に奥深いところなんだろうと思います。番組製作者としての矜恃を感じます。 言葉で伝えられる限界を感じながらも、尚も言葉の力を信じ、ラジオ深夜便を続けていらっしゃいます。奥の深い、いい仕事をやっていらっしゃるんだなと思いました。 この方のリードでうまく話ができました。 ラジオ深夜便を聞いてない方はこちらを ラジオ深夜便テキスト版です。 pukapuka-pan.hatenablog.com

ぷかぷかに来る前は「自分の意見をブログに書いて世の中に発信するのは怖い」と思っていた。

NHKスペシャルのディレクターが取材でカツタさんに会ったとき 「高崎さんのように、自分の意見をブログに書いて世の中に発信するのは怖い」 といっていたそうです。ですからNHKスペシャルの取材でぷかぷかに来てからのち、ブログを書き始めたことを知ってうれしくなったと連絡がありました。 ぷかぷかさんと出会い、一緒に演劇ワークショップをやって、カツタさん自身がすごく自由になったと思います。その自由さがあったから、放課後デイサービスの子ども達ともフラットな関係でいい出会いができたのだと思います。ブログを書く素地がこの時できた気がします。 7月15日にNHKの取材のためにぷかぷかに来て、私と話をしました。 そのときカツタさんは 〈重い障がいのある子ども達との日々が楽しくてしょうがない。お子さんのことでいろいろ苦労されている親御さんのことを思うと、こんなに楽しんでていいんだろうかと思います。〉 といったことをおっしゃっていました。 「そんなこと気にしなくていいと思いますよ。カツタさんが子ども達と楽しい日々を過ごしているのであれば、それは子ども達にとっても楽しい日々。楽しい日々を過ごす子ども達のことを知れば、親御さんはみんな喜びますよ。ですから、子ども達との日々、誰に気を使うことなく、大いに楽しめばいいと思いますよ」 といった話をしました。 「楽しい日々をブログに書き残しておくと、カツタさん自身のすばらしい財産になりますよ。書くことで自分がやっていることの意味も深まっていくし、障がいのある子ども達との日々が楽しいっていう発信は、今すごく大事だと思いますよ。ぜひトライしてみて下さい」 といった話も。 多分そのときの話が、カツタさんの背中を押したのだと思います。 ブログはぷかぷかに来た5日後の7月20日から始まっています。うんこの始末の話から始まるのですが、そんな話を書きながらも楽しくてしょうがないって感じがよく伝わってきます。 いずれにしても、ぷかぷかに来ることで、障がいのある子どもたちと一緒に生き始めたこともすごい変わりようですが、その楽しさをブログに書き、社会に発信しはじめたことは、もっとすごいことだと思います。社会に向けて発信するのは、それなりにエネルギーがいります。でもそれを超える楽しさが子ども達との日々にはあるのだろうと思います。 障がいのある人たちとの日々が楽しい!っていう発信は、相模原障害者殺傷事件以降、とても大事になっていると思います。カツタさんのブログを読んで、一人でも多くの人が 「障がいのある人たちとのおつきあいって楽しいんだ」 って気づき、自分の近くにいる障がいのある人とおつきあいをはじめてくれたら、なんかね、社会がどんどん変わっていく気がするのです。 カツタさんはFacebookをやっています。ぜひ友だち申請して、カツタさんのメッセージを広げて下さい。 www.facebook.com

本気で何をしたいと思っているのかが伝わって来て心に響いた

上映会のうれしい感想が届きました。あ、こんなふうに私を見ている人もいたんだ、と思いました。ちょっと気恥ずかしい感じですが…そのまま紹介します。 上映会、とても良かったです。 何が良かったかというと、高崎先生という方を知られた事です。 利用者の皆さんが素晴らしい素敵な方達で、寺ちゃんの手が柔らかくてセノウさんが正直でチャーミングでりえさんはジャンクションオタクでみんなのカニックスダンス、アンコールしたかったのは勿論でしたが、一番は高崎先生がどのような世界観を持ち、本気で何をしたいと思っているのかが伝わって来て心に響いたことが良かったです。 高崎さんは生産性の無い人間が何故社会に必要かという事をおっしゃっていましたが、本当にその通りだと思います。 私達はいつの頃からか、常に何かに対して結果を出すことを求められています。 そういう社会で、出せない人間は価値がないと意識無意識に思わされています。 それがどんなに自身達を傷つけているのかをもうわからない所まで追い込まれてて、とにかく結果を出すように監視し合い、順位をつけ合うような世界です。 存在しているだけで祝福されるような事はまずありません。 既に自分を叱咤する事以外で自己評価する方法もわからなくなりつつあります。 土壌で言ったらカチカチに固まって草も生えない様な状態ですが、それを耕してくれるのがぷかぷかさん達です。 柔らかい土は沢山の生き物や菌や微生物が生きていて、柔らかく心の花を咲かせてくれる。 そんな場所を私もいつも探して歩いているのでぷかぷかさん達が染み込みました。 そしてその人達が生きて表現する舞台を人生かけて作っているのが高崎先生なんだなーという事がわかりました。 更にちょっと飛躍して大げさにいうと、ぷかぷか及びぷかぷかさん達が、高崎さんがこの世界に「そんなガチガチの世界で良いのかい?」という自己の問いを投げ掛けるための表現装置であるんだなと思った訳です。 勿論その問いは外の世界に向かって問いかけているわけですがら、皆が明るく外向きなのはそのせいなんだなと思います。 (pvプロボノ方も高崎先生を中心にドキュメンタリーを進めてみてはいう様なことをちらっとおっしゃっていましたが、同感です。) 高崎先生はそんな事を大真面目に世界に向かって問いかけるような大きさを持ってる方なんだと思いました。 そんな大人、なかなか居ませんよ。 とても稀有な方だと感じました。 それとセノウさんのお父さんのご意見も心に染みました。 やまゆり園の件に関して「働く職員さんは自分で選んで働いている訳だから腹もたつかも知れないけど、私なんかは親であることには選択肢が無いわけで、この子といる他は無いわけで、」とおっしゃっていましたが、言葉に相反して本当に息子さんに対する愛が伝わってきて、泣きそうになりました。 真実は時に過酷ですが、その過酷さに磨かれた美しいものを垣間見せていただいた気持ちです。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。